📊

AI 生成原创文章的底层:数据训练是 “源头活水”想弄明白 AI 怎么写出原创文章,得先从它的 “学习过程” 说起。就像人要写作得先大量阅读一样,AI 生成内容的基础也是海量数据训练。没有高质量、多维度的训练数据,再厉害的算法也难产出有价值的原创内容。

AI 的训练数据来源很广,包括公开的书籍、论文、新闻报道、博客文章,还有经过授权的专业数据库。这些数据会被预处理,比如去除重复内容、修正错误信息、标注语言逻辑。举个例子,训练写财经类文章的 AI,会重点输入经济报告、市场分析、企业财报等专业内容;而写散文的 AI,可能更多学习经典散文、随笔等文学作品。

训练数据的质量直接决定 AI 输出的水平。如果数据里有大量错误信息或低质内容,AI 很可能 “学坏”,生成的文章会出现事实错误或逻辑混乱。现在主流的 AI 写作工具,都会对训练数据进行严格筛选,优先选择权威、专业、经过验证的内容。而且会定期更新训练数据,跟进最新的知识和热点,这样生成的文章才不会 “过时”。

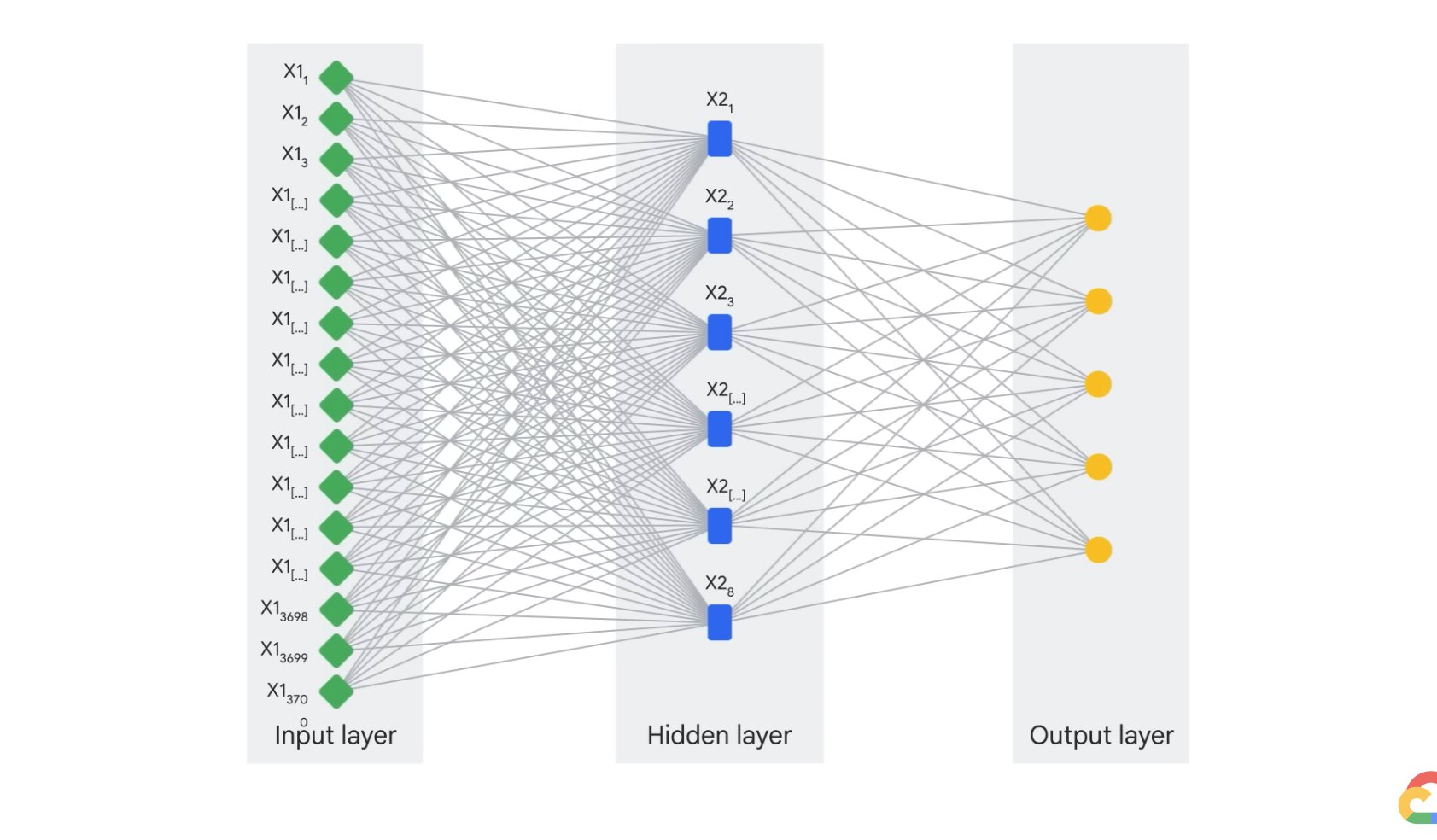

预训练模型是数据训练的关键环节。AI 不是每次生成文章都重新学习所有数据,而是先通过预训练模型把海量数据中的语言规律、知识框架 “内化”。比如 GPT 系列模型,经过千亿级别的文本训练后,能掌握语法规则、语义关联、行业术语用法。之后再根据具体写作需求,用针对性数据进行微调,这样生成的内容就会更贴合场景。

数据训练还有个重要点是 “多样性”。如果 AI 只学单一类型的内容,写出来的文章会很刻板。所以训练数据会涵盖不同风格、不同领域、不同表达方式的文本。这样 AI 才能在生成时根据用户需求,切换风格 —— 既可以写严谨的学术论文,也能写活泼的自媒体文案。

🔍

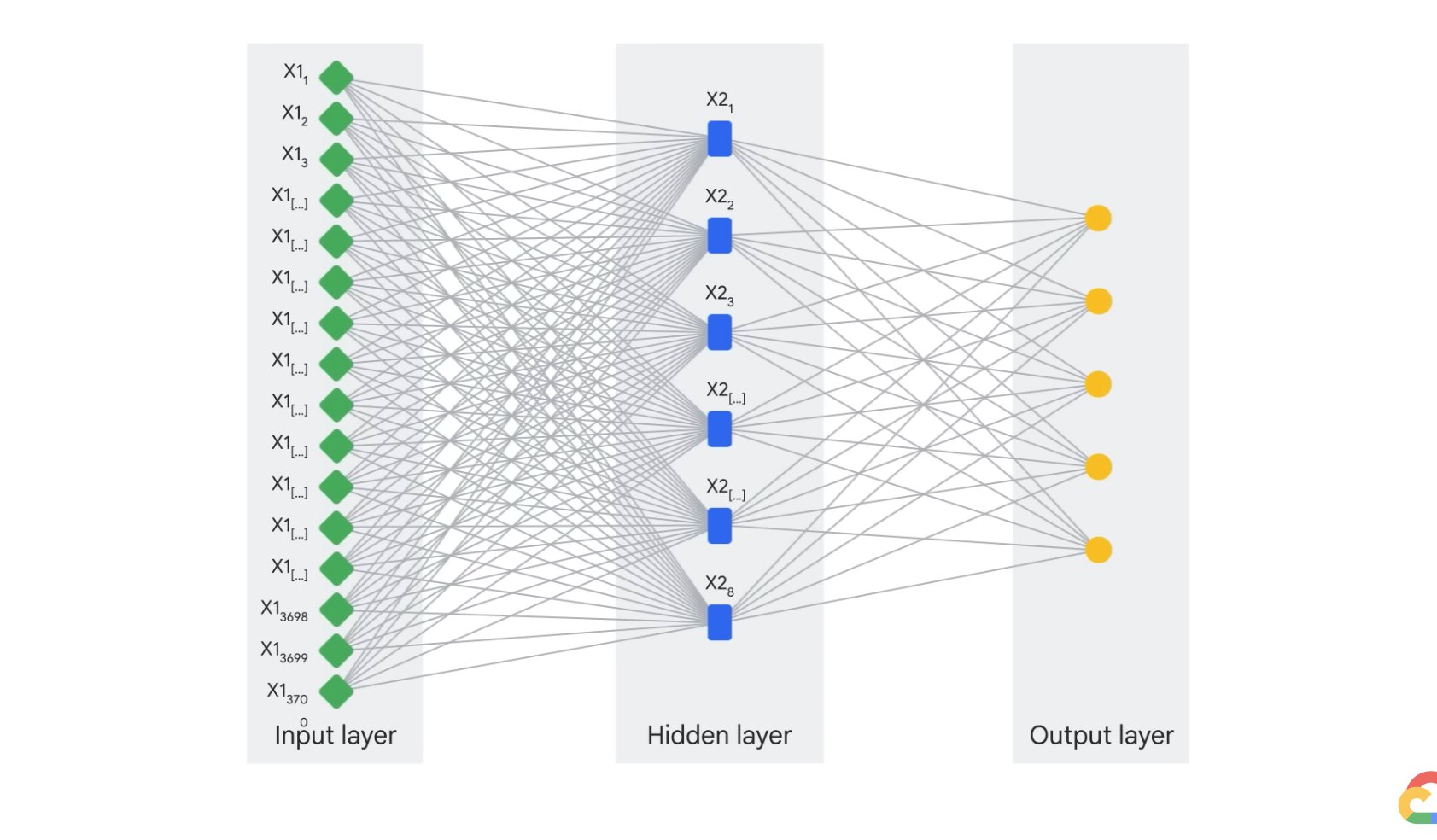

自然语言处理技术:AI “读懂” 和 “表达” 的核心有了数据基础,AI 还得掌握 “理解语言” 和 “组织语言” 的能力,这就靠自然语言处理(NLP)技术。这是 AI 生成原创文章的核心环节,决定了内容是否符合人类表达习惯。

分词和语义解析是第一步。人类写文章时,会先把想法拆解成词语和句子,AI 也是如此。它会把用户输入的需求(比如 “写一篇关于夏季养生的科普文”)进行分词,提取关键词 “夏季”“养生”“科普文”,再解析语义 —— 明确要讲夏季养生的知识,风格是科普,受众是普通读者。这一步要是出问题,AI 可能会误解需求,比如把 “科普文” 写成 “学术论文”。

语义理解不只是表面意思,还包括深层逻辑。比如用户说 “推荐几款适合学生党的平价防晒霜”,AI 要理解 “学生党” 意味着预算有限,“平价” 有价格范围(通常指百元内),还要结合 “防晒霜” 的核心需求 —— 防晒效果、肤感、是否适合敏感肌等。只有吃透这些,生成的内容才不会偏离用户真实需求。

情感和风格适配也很重要。原创文章不只是传递信息,还得有 “调性”。NLP 技术能让 AI 识别需求中的情感倾向 —— 是要写严肃的批评文,还是温暖的记叙文。比如写 “宠物陪伴的好处”,AI 会用温馨、亲切的语气,多用积极词汇;而写 “网络谣言的危害”,则会用客观、警示的语气,强调风险。

上下文关联能力是避免 “前言不搭后语” 的关键。人类写文章时,前面提到的观点后面会呼应,AI 也需要这种逻辑。NLP 中的 “上下文编码” 技术,能让 AI 记住已经生成的内容,确保后面的文字和前面呼应。比如前面提到 “早餐要吃好”,后面讲具体建议时,就不会出现 “早餐可吃可不吃” 的矛盾表述。

💡

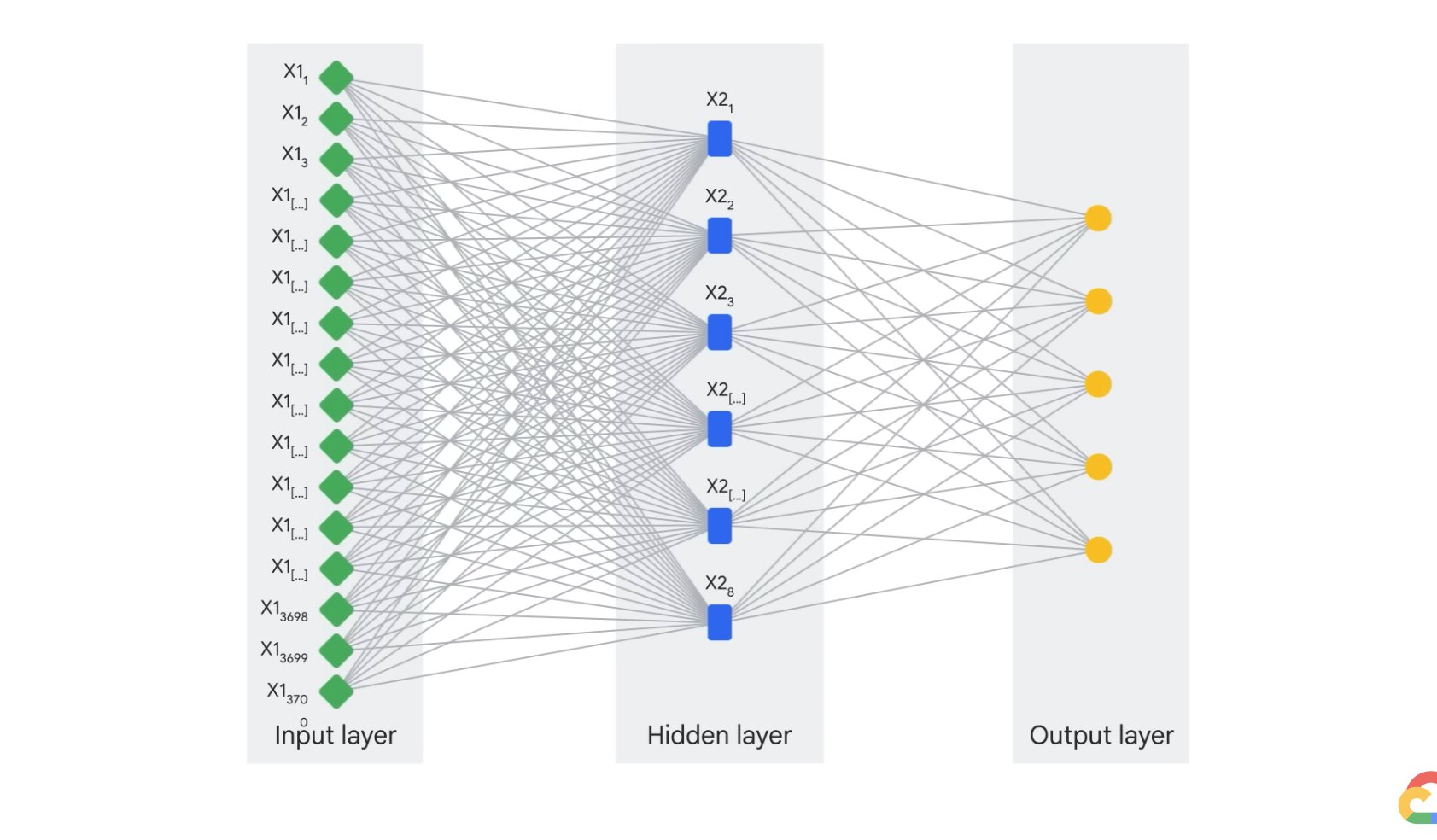

生成逻辑:从 “拼凑” 到 “创造” 的关键很多人觉得 AI 写文章是 “复制粘贴”,其实现在的 AI 已经能做到 “逻辑创造”。它的生成逻辑不是简单拼接已有内容,而是基于对需求的理解,重新组织语言和观点,这才是 “原创” 的核心。

上下文连贯性是基础要求。AI 生成每一句话时,都会参考前面的内容。比如写一篇 “旅行攻略”,前面提到 “第一天去故宫”,后面安排行程时,会自然衔接 “故宫游览结束后,可步行到附近的景山公园”,而不是突然跳到 “去郊区的长城”。这种连贯性靠的是 AI 对 “空间逻辑”“时间顺序” 的理解,就像人写攻略会按行程顺序安排一样。

逻辑推理能力让内容有 “深度”。好的原创文章不只是罗列信息,还能分析和推导。比如写 “为什么年轻人更爱露营”,AI 不会只说 “露营很流行”,还会推理原因 —— 疫情后人们更爱户外、露营装备轻量化降低门槛、社交平台传播带动等。这种推理不是照搬数据,而是 AI 结合训练中学到的社会趋势、消费心理等知识,进行的逻辑整合。

个性化生成避免 “千篇一律”。同样的主题,不同用户需求不同,AI 能针对性生成。比如两个用户都要 “写一篇关于咖啡的文章”,一个是给咖啡新手看的,AI 会侧重 “入门知识”“挑选方法”;另一个是给咖啡从业者看的,就会讲 “市场趋势”“经营技巧”。这是因为 AI 能根据用户隐含需求(比如身份、场景)调整内容方向,这也是原创性的体现 —— 内容是 “专属定制” 的。

风格适配让原创更 “贴场景”。原创文章的 “原创感” 还包括风格是否贴合用途。比如写朋友圈文案,AI 会用短句、口语化表达,甚至加些表情符号相关的文字描述;写正式报告,就会用严谨的书面语,结构清晰,数据准确。这种风格切换不是简单套用模板,而是 AI 根据场景需求,对语言节奏、用词习惯进行调整,让内容更符合场景预期。

📝

原创性保障:AI 如何避免 “抄袭” 嫌疑很多人担心 AI 生成的文章是 “缝合怪”,其实正规工具都有原创性保障机制。这些机制让 AI 生成的内容既基于已有知识,又能产出新表达、新组合,避免直接复制。

语义查重是基础防线。AI 生成内容前,会对核心观点和表述进行语义层面的查重,而不是简单的文字比对。比如某个观点在训练数据里有类似表达,AI 会用不同的句式、词汇重新组织。比如原句是 “运动能增强免疫力”,AI 可能会写成 “坚持锻炼可以让身体的免疫能力得到提升”,意思不变但表述全新。

观点重组创造新视角。原创不一定是提出全新观点,也可以是对已有观点的新组合。比如关于 “健康饮食”,已有观点包括 “多吃蔬菜”“少吃油炸食品”“规律进餐”,AI 可能会把这些观点和 “上班族时间紧张” 的场景结合,提出 “上班族健康饮食:提前备好蔬菜沙拉,用烤箱代替油炸,固定三餐时间”,这种结合就是原创性的体现。

知识关联拓展新内容。AI 能把不同领域的知识关联起来,产生新内容。比如写 “居家收纳”,AI 可能会结合 “空间美学” 和 “心理学”—— 不只是讲怎么摆东西,还会说 “整齐的空间能减少焦虑感”,这种跨领域关联是训练数据里没有直接对应的,属于 AI 的原创推导。

动态调整机制应对 “重复风险”。如果多次生成同一主题,AI 会自动调整表述方式。比如第一次写 “读书的好处” 用了 “拓展视野”“提升思维” 的角度,第二次可能会从 “缓解压力”“增强表达能力” 切入,避免内容重复,保持原创性。

💼

理解原理后怎么用好 AI 写作工具?这几点很关键知道了 AI 生成原创文章的底层逻辑,就能更有针对性地使用工具。掌握这些技巧,能让生成的内容质量更高,更符合需求。

明确需求时 “越具体越好”。AI 的语义理解能力再强,也需要清晰的指令。比如不要只说 “写一篇关于健身的文章”,而要写成 “给 30 岁左右上班族写一篇 2000 字的健身文,重点讲办公室碎片化锻炼方法,风格轻松易懂”。具体的需求能让 AI 更精准地定位内容方向、风格和重点,减少修改次数。

善用 “多轮对话” 修正方向。如果第一次生成的内容不满意,不要直接放弃。可以根据问题反馈给 AI,比如 “前面讲的锻炼方法太复杂,能不能换成更简单的动作”“风格太严肃了,加些口语化表达”。多轮对话能让 AI 逐步贴近你的预期,这比重新生成效率高得多。

结合自身知识 “二次加工”。AI 生成的内容是基础,要让它成为 “高质量原创”,还需要加入自己的思考。比如 AI 写的行业分析,你可以补充最新的行业动态;AI 写的个人感悟,你可以加入真实经历。这些个性化内容是 AI 难以替代的,能让文章更有温度、更具独特性。

用 “原创性检测” 做最后把关。生成内容后,最好用原创性检测工具检查一下。如果有部分内容相似度较高,可以让 AI 重新表述,或者自己手动修改。这一步能避免发布后出现 “抄袭” 争议,尤其是用于自媒体、学术等对原创性要求高的场景。

根据场景 “选对工具”。不同 AI 工具的训练方向不同,有的擅长写营销文案,有的适合学术论文,有的侧重自媒体文章。了解工具的 “擅长领域”,就像找对 “擅长某类写作的助手”,能让生成效率和质量都提升。比如写产品推广文,选侧重营销的 AI;写工作总结,选侧重正式文体的 AI。

AI 生成原创文章的底层逻辑,说到底是 “学习人类知识→理解用户需求→重组创造内容” 的过程。它不是凭空产生内容,而是基于已有知识进行新的表达和组合。了解这些原理后,我们能更清晰地知道 AI 的优势(高效、多风格、多领域)和局限(需要明确指令、缺乏真实体验),从而更好地和 AI 协作 —— 让 AI 做基础的内容生成,我们做方向把控、个性化补充和质量把关。这样既能提高写作效率,又能保证内容的原创性和价值。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库