📱 手机端 AI 写作检测工具评测:2025 高效移动端推荐

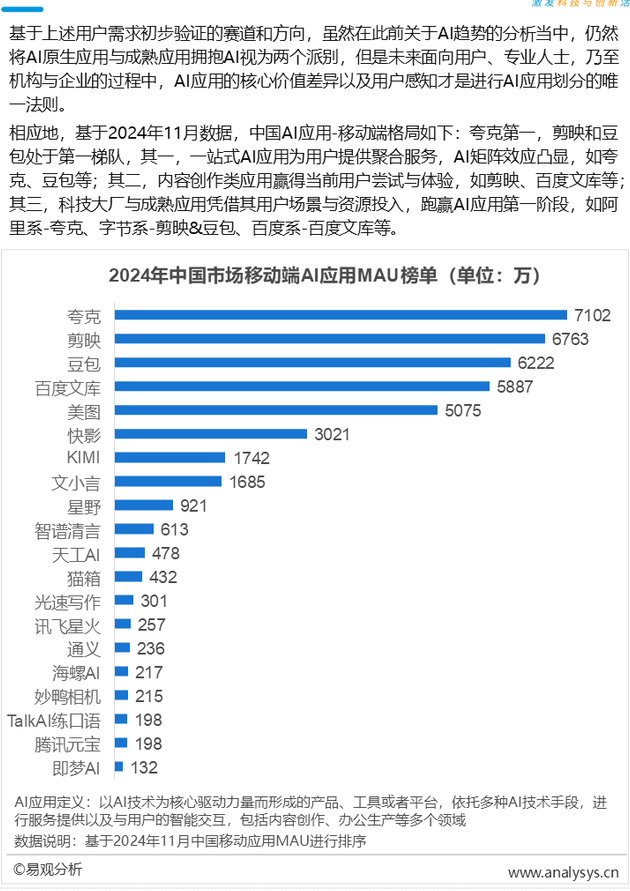

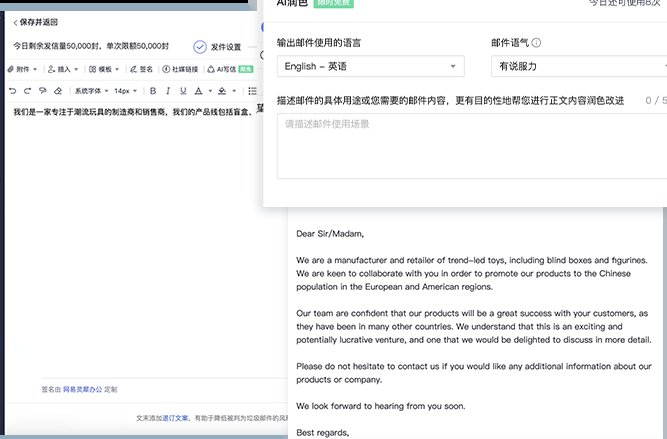

随着生成式 AI 的爆发式发展,内容创作领域迎来了前所未有的变革。从论文写作到商业文案,从创意内容到学术研究,AI 辅助写作工具已经成为许多人的日常选择。但随之而来的问题也不容忽视 —— 如何快速、准确地检测出内容是否由 AI 生成,成为了教育、媒体、企业等领域的刚需。特别是在移动端,用户需要随时随地进行内容检测,因此一款高效、精准的手机端 AI 写作检测工具显得尤为重要。

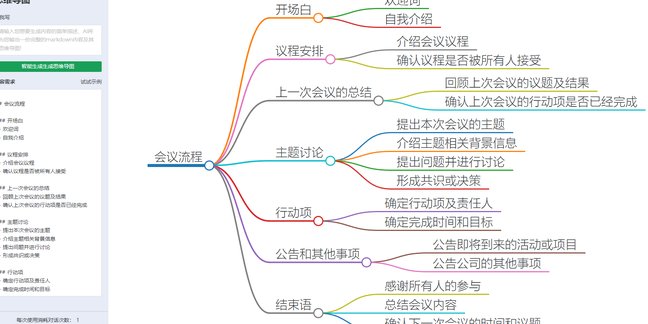

🛠️ 主流手机端 AI 写作检测工具深度解析

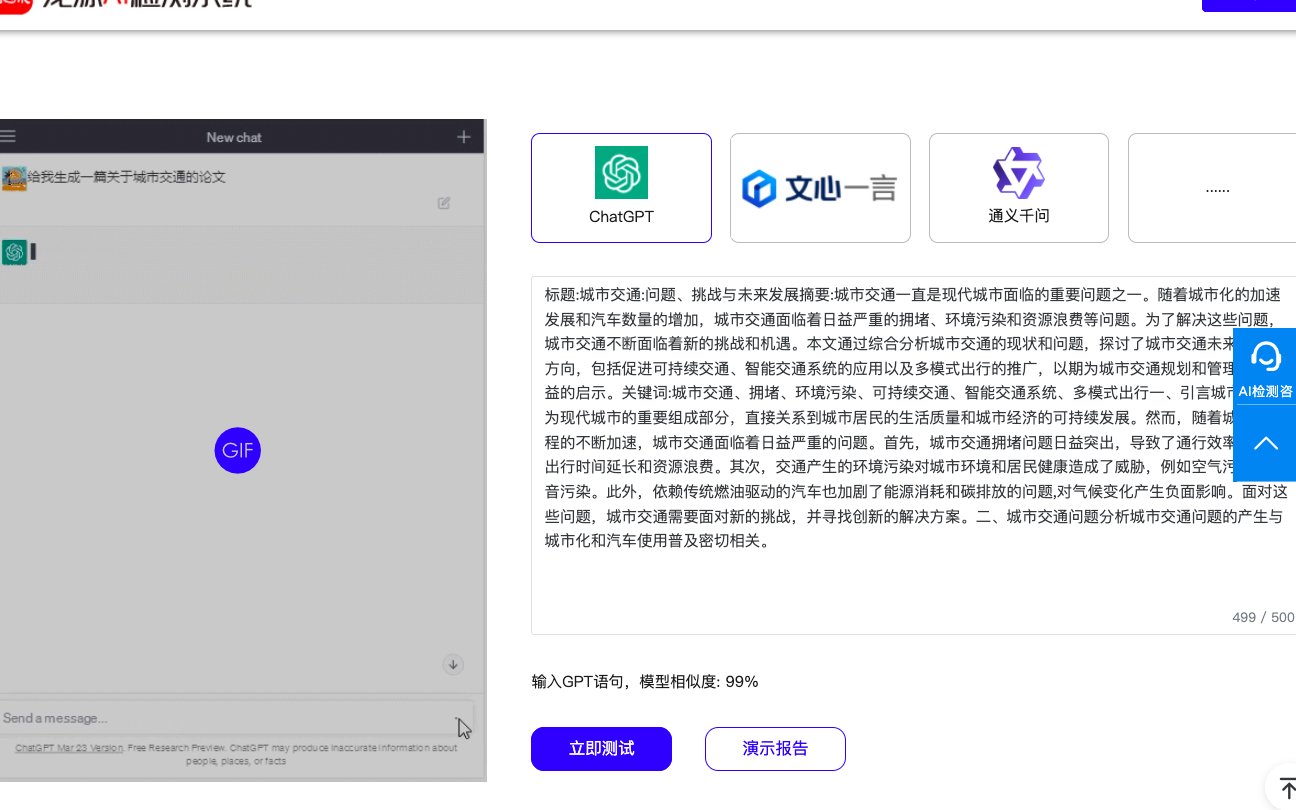

1. 朱雀 AI 检测助手:腾讯出品的全能型选手

作为腾讯旗下的 AI 检测工具,朱雀 AI 检测助手在功能上表现得相当全面。它不仅支持文本检测,还能对 AI 生成的图片进行识别,覆盖 DeepFake 和扩散模型等多种类型。对于中文内容,朱雀进行了特别优化,能够更准确地识别中文文本中的 AI 生成痕迹。用户每天有 20 次文本检测和 30 次图片检测的免费额度,基本可以满足日常需求。

在实际测试中,朱雀的检测标准比较严格。例如,一篇来自《人民日报》的科研新闻报道被判定为 100% AI 生成,这反映了其对结构严谨、专业术语多的文本较为敏感。这种特性使得朱雀非常适合用于需要深度排查 AI 生成内容的场景,如学术论文审查、新闻稿件验证等。不过,对于一些语言风格较为规范的人类原创内容,可能会存在一定的误判风险,用户需要结合实际情况进行判断。

2. IsGPT:麻省理工孵化的学术利器

IsGPT 由麻省理工 CSAIL 实验室孵化,具有深厚的学术背景。它的一大亮点是隐私保护,承诺不存储用户上传的原文,采用文本指纹技术保障数据安全。对于教育用户,IsGPT 提供免费服务,这对于学生和研究人员来说是个不小的福利。

在检测功能上,IsGPT 支持选择学术、商业、创意等不同文本风格,从而提高检测的精度。例如,在检测学术论文时,它能够更准确地识别出 AI 生成的内容,而不会像一些工具那样将人类撰写的规范文本误判为 AI 生成。此外,IsGPT 的检测结果相对中肯,对于一篇《人民日报》的新闻报道,它给出了 2.69% 的 AI 生成概率,并明确表示 “内容看起来不错,我们确信它是由人类撰写的”。这种客观性使得 IsGPT 成为学者和研究人员的首选工具之一。

3. X Detector:简洁高效的免费之选

X Detector 以其简洁的界面和高效的检测速度受到用户青睐。它完全免费,无需登录即可使用,用户只需将文本复制粘贴到检测框中,瞬间就能得到结果。支持包括中文在内的 20 多种语言,这对于多语言内容创作者来说非常方便。

在检测结果上,X Detector 对人工撰写的文本较为友好。同样是那篇《人民日报》的新闻报道,它直接给出了 “人工撰写” 的结论,AI 生成概率为 0%。这使得 X Detector 非常适合需要快速验证内容真实性的场景,如社交媒体内容审核、日常写作自查等。不过,由于其检测标准相对宽松,对于一些经过润色或修改的 AI 生成内容,可能存在漏检的风险。

4. ImBD:复旦团队研发的精准检测框架

ImBD 是由复旦大学、华南理工大学等机构的研究团队提出的创新检测框架。它的核心优势在于对机器修订文本的检测能力,能够准确识别出 AI 对人类原创内容进行润色、扩写、改写等操作后的痕迹。在检测 GPT-3.5 和 GPT-4 修改的文本时,ImBD 的准确率分别提升了 15.16% 和 19.68%,仅需 1000 个样本和 5 分钟训练就能超越商业检测系统的性能。

ImBD 的另一大特点是支持多任务检测,包括润色、扩写、改写、纯生成等多种类型。这使得它在处理复杂的内容场景时表现得更加游刃有余。例如,对于一篇经过 AI 润色的学术论文,ImBD 能够精准地识别出其中的 AI 生成部分,而不会受到人类原创内容的干扰。不过,目前 ImBD 主要还是作为研究成果存在,尚未推出面向普通用户的移动端应用,这对于广大手机用户来说是个遗憾。

5. Apple Intelligence:iOS 生态的写作辅助与检测

作为苹果公司推出的 AI 产品,Apple Intelligence 虽然主要功能是写作辅助,但也具备一定的 AI 检测能力。它整合了书写工具、Siri 改进设计、智能回复等多种功能,用户可以在 iPhone、iPad 等设备上随时随地进行内容创作和检测。

在检测方面,Apple Intelligence 能够对文本进行语法纠错、风格优化等操作,间接帮助用户判断内容是否由 AI 生成。例如,如果一段文本经过多次润色后仍然存在逻辑不连贯、用词生硬等问题,可能就需要怀疑其是否为 AI 生成。此外,Apple Intelligence 还支持多语言检测,首批支持简体中文、法语、德语等多种语言,覆盖了全球主要市场。不过,相比专业的 AI 检测工具,Apple Intelligence 的检测功能还不够强大,更适合作为辅助手段使用。

🚀 移动端 AI 写作检测工具的核心能力对比

| 工具名称 | 检测准确率 | 支持语言 | 免费额度 | 特色功能 | 适用场景 |

|---|

| 朱雀 AI 检测助手 | 高 | 中文为主 | 20 次 / 天 | 图片检测、详细报告 | 学术审查、新闻验证 |

| IsGPT | 中高 | 多语言 | 教育免费 | 隐私保护、分类检测 | 学术研究、敏感信息处理 |

| X Detector | 中 | 20+ | 无限 | 简洁快速、即开即用 | 日常自查、社交媒体审核 |

| ImBD | 极高 | 多语言 | 研究版 | 机器修订文本检测 | 学术论文、商业文案深度审查 |

| Apple Intelligence | 中 | 多语言 | 内置功能 | 写作辅助、多模态交互 | 日常写作、轻度检测 |

💡 如何选择适合自己的手机端 AI 写作检测工具

- 明确需求场景:如果是学术论文审查或新闻稿件验证,朱雀 AI 检测助手和 ImBD 是更好的选择;如果只是日常写作自查或社交媒体内容审核,X Detector 就能满足需求;对于教育用户,IsGPT 的免费服务和隐私保护值得考虑。

- 关注检测准确率:不同工具的检测标准和算法不同,准确率也会有所差异。例如,朱雀对结构严谨的文本较为敏感,而 IsGPT 则更注重文本的自然流畅度。用户可以根据自己的内容类型选择合适的工具。

- 考虑多语言支持:如果需要检测多种语言的内容,X Detector 和 IsGPT 是不错的选择,它们分别支持 20 多种和多语言检测;而朱雀和 Apple Intelligence 则更侧重于中文和主流语言。

- 权衡免费与付费:X Detector 完全免费,适合预算有限的用户;朱雀和 IsGPT 提供免费额度,超出部分需要付费;ImBD 目前主要面向研究机构,普通用户可能需要等待其商业化应用。

📌 手机端 AI 写作检测工具的使用技巧

- 多工具交叉验证:由于不同工具的检测标准和算法不同,单一工具的检测结果可能存在偏差。因此,建议用户使用 2-3 款工具进行交叉验证,以提高检测的准确性。例如,先用朱雀进行初步检测,再用 IsGPT 或 X Detector 进行二次确认。

- 结合人工判断:AI 检测工具只是辅助手段,不能完全替代人工判断。对于重要内容,用户还需要结合自己的专业知识和经验进行分析。例如,一篇检测结果为低 AI 生成概率的文章,可能存在逻辑漏洞或内容抄袭等问题,需要进一步审查。

- 注意文本特征:AI 生成的文本通常具有一些特征,如句子长度和结构较为均匀、用词偏好明显等。用户可以通过观察这些特征,辅助判断内容是否由 AI 生成。例如,如果一段文本中频繁出现 “delve”“stunning” 等特定词汇,可能就需要提高警惕。

- 关注工具更新:AI 技术发展迅速,检测工具也在不断优化和升级。用户应及时关注工具的更新动态,以获取更好的检测体验。例如,朱雀 AI 检测助手在 2025 年新增了视频检测功能,未来还将扩展至诗歌等体裁。

⚠️ AI 写作检测工具的局限性与应对策略

尽管 AI 写作检测工具在不断进步,但仍存在一些局限性。例如,对语言风格规范的人类原创内容可能存在误判,对经过二次编辑的 AI 生成内容识别难度较大。为了应对这些问题,用户可以采取以下策略:

- 提供上下文信息:在检测时,尽量提供更多的上下文信息,如文本的创作背景、用途等,帮助工具更准确地判断。例如,一篇用于商业宣传的文案,其语言风格可能与学术论文有很大差异,检测工具需要结合这些信息进行分析。

- 进行人工润色:对于一些被误判的人类原创内容,可以进行适当的人工润色,调整句子结构、更换词汇等,降低被误判的风险。例如,将 “研究表明” 改为 “根据相关研究”,可能会使文本更具人类创作的特征。

- 关注行业规范:不同行业对 AI 生成内容的接受程度不同,用户应了解所在行业的规范和要求,合理使用 AI 检测工具。例如,在学术领域,AI 生成内容是严格禁止的,而在创意写作领域,适当使用 AI 辅助可能是被允许的。

🌟 总结:移动端 AI 写作检测工具的未来趋势

随着 AI 技术的不断发展,手机端 AI 写作检测工具也将迎来新的变革。未来,这些工具可能会在以下几个方面取得突破:

- 多模态检测:除了文本和图片,视频、音频等内容的 AI 检测将成为新的热点。例如,检测视频中是否存在 DeepFake 技术生成的虚假画面,识别音频中是否有人工合成的语音。

- 实时检测:用户希望在内容创作的同时就能进行检测,实时反馈 AI 生成概率和修改建议。这需要工具具备更强大的计算能力和更低的延迟。

- 个性化检测:根据用户的语言风格、行业需求等进行个性化检测,提高准确率和用户体验。例如,为教育用户提供专门的学术检测模式,为企业用户提供商业文案检测模式。

- 跨平台协作:与办公软件、社交媒体平台等进行深度集成,实现内容创作、检测、发布的一站式服务。例如,在微信、微博等平台上直接调用 AI 检测工具,对发布的内容进行实时审核。

总之,手机端 AI 写作检测工具正在不断发展和完善,为用户提供了更便捷、高效的内容检测解决方案。在选择和使用这些工具时,用户应根据自己的需求和实际情况进行综合考虑,充分发挥其优势,同时注意其局限性。只有这样,才能在 AI 时代更好地保障内容的真实性和质量。

该文章由

diwuai.com 第五 AI 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗 立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味