🖼️ 先搞懂 Stable Diffusion 生成图像的底层特征

要判断一张图是不是 Stable Diffusion 搞出来的,得先明白这工具的生成逻辑。它属于扩散模型的一种,原理是从一堆随机噪声慢慢 “去噪”,最后生成看起来像模像样的图像。但正因为这种生成方式,它必然带着一些独特的 “基因标记”。

你注意过没有,Stable Diffusion 生成的图像,在处理复杂细节时特别容易露马脚。比如密集的毛发、复杂的花纹,经常会出现模糊不清或者重复的纹理。这是因为模型在训练时,对这类细节的学习不够充分,生成时就容易 “偷懒”,用近似的图案糊弄过去。

还有个明显的特点是物体边缘的处理。真实拍摄的照片,物体边缘会有自然的过渡,哪怕是清晰的轮廓,也会有光线造成的细微渐变。但 AI 生成的图,边缘往往要么过于锐利像被刀切过,要么糊成一团,尤其是两个物体重叠的地方,经常出现不自然的融合。

另外,Stable Diffusion 对 “对称性” 有种执念。你看它生成的人物面部,有时候左右脸对称得过分,反而显得假。现实中哪有人的脸完全对称?总会有细微的差异,比如一边眉毛高一点,一边嘴角低一点,这些细微的不对称才是真实感的来源。

🔍 朱雀 AI 识别技术的核心逻辑是什么

朱雀 AI 能准确揪出 Stable Diffusion 生成的图像,靠的不是单一特征判断,而是一套多维度的分析系统。它先把图像拆成无数个小细节,比如像素分布、色彩梯度、纹理走向,再跟真实图像的数据库做比对。

这套系统最厉害的地方是对 “不合理信息” 的敏感度。举个例子,一张图里如果出现 “三指手”,人类可能乍一看没发现,但朱雀 AI 能瞬间捕捉到手指数量与正常比例的偏差。它还会分析光影逻辑,比如光源明明在左边,某个物体的阴影却出现在右边,这种矛盾点一抓一个准。

跟其他识别工具比,朱雀 AI 有个独门绝技:它能区分 “原生 AI 生成” 和 “经过人工修改的 AI 图像”。现在很多人会把 AI 生成的图修一修再用,普通工具可能就被骗过了,但朱雀 AI 能检测到图像底层的像素修改痕迹,哪怕只改了 10% 的内容,也能算出 AI 生成的基础比例。

它的识别准确率还在不断进化。开发团队每天都会喂给它大量新的 AI 生成图像,包括 Stable Diffusion 最新版本的输出成果,让模型始终保持对最新生成特征的敏感度。这也是为什么它比一般的识别工具更难被 “骗过”。

🧐 从细节入手:AI 生成图像的典型破绽

先看面部特征,这几乎是 AI 生成的重灾区。Stable Diffusion 生成的眼睛经常有问题,要么瞳孔大小不一,要么虹膜里的纹理模糊不清,甚至会出现 “玻璃珠” 一样的反光 —— 好看是好看,但完全不符合真实的光学原理。

再看手指和脚趾,十有八九会出岔子。有时候是多一根少一根,有时候是指节扭曲成不可能的角度,还有的时候几根手指会莫名 “粘” 在一起。这是因为模型对人体解剖结构的理解还不够深入,尤其是四肢末端的细节,生成时很容易出错。

纹理重复也是个大问题。比如生成一件带有花纹的衬衫,仔细看会发现图案每隔几厘米就重复一次,而且重复得非常规整。真实世界里,布料的花纹就算有重复,也会因为纺织工艺或者穿着时的褶皱产生细微变化,不可能这么 “整齐划一”。

还有 “无意义细节”。AI 为了让图像看起来更真实,会在背景里加一些模糊的元素,但这些元素往往经不起推敲。比如一张室外场景的图,远处的树叶可能只是一团模糊的绿色色块,放大了看根本没有叶脉纹理,或者天空中的云朵形状完全不符合自然形成的规律。

🎨 色彩与光影:AI 容易露馅的地方

Stable Diffusion 处理色彩时,经常会陷入 “极端化” 的误区。要么把颜色调得过于饱和,比如皮肤呈现出不自然的粉紫色,要么就是色彩过渡太生硬,比如从红色到黄色中间没有橙色的渐变,像被硬生生拼接起来的。

光影逻辑错误更是常见。你可能见过这样的图:人物站在阳光下,脸上却没有高光,或者阴影的浓度完全不随距离变化 —— 离光源越远阴影应该越深,但 AI 生成的阴影往往从头到尾一个色号。这种违背光学原理的情况,人类可能需要仔细看才发现,AI 识别工具却能瞬间捕捉。

还有个隐蔽的破绽是反光一致性。比如一张桌子上放着杯子和书本,正常情况下,两者的反光应该来自同一个光源,亮度和方向保持一致。但 Stable Diffusion 经常让杯子的反光朝左,书本的反光朝右,就像有两个光源在照射,这在现实中除非刻意布置,否则根本不可能出现。

色彩分布的 “均匀性” 也有问题。真实图像里,即便是同一种颜色,在不同区域的饱和度也会有细微差异,比如白墙因为光线折射,角落会比中间稍微暗一点。但 AI 生成的色块往往过于均匀,缺乏这种自然的 “色彩呼吸感”。

📝 构图与场景:违背现实逻辑的布局

AI 生成的图像在物体比例上经常翻车。比如一张室内图,沙发旁边放着一个比人还高的杯子,或者桌子腿细得根本撑不起桌面的重量。这些明显违背物理常识的比例问题,是因为模型在整合不同物体时,只关注单个物体的形态,忽略了物体之间的大小关系。

透视错误也很常见。你有没有见过这样的街景图:远处的马路本该因为透视变窄,却跟近处一样宽,或者建筑物的线条不汇聚到同一个消失点,看起来歪歪扭扭的。Stable Diffusion 对线性透视的理解还不够深入,生成复杂场景时很容易出现这种 “空间错乱”。

场景元素的 “不合理组合” 也很显眼。比如在古代背景的图里出现现代路灯,或者在水下场景里画着燃烧的火焰。这些矛盾点有时候是用户输入的关键词冲突导致的,但更多时候是模型对场景逻辑的理解不到位,把毫不相干的元素硬凑在一起。

还有 “镜头语言的混乱”。真实照片的构图会遵循一定的镜头逻辑,比如用广角镜头拍摄的场景,边缘会有自然的畸变;用长焦镜头拍的人像,背景会有特定的虚化程度。但 AI 生成的图经常混合多种镜头特征,出现 “广角的畸变 + 长焦的虚化” 这种现实中不可能存在的组合。

📊 朱雀 AI 的实战检测流程演示

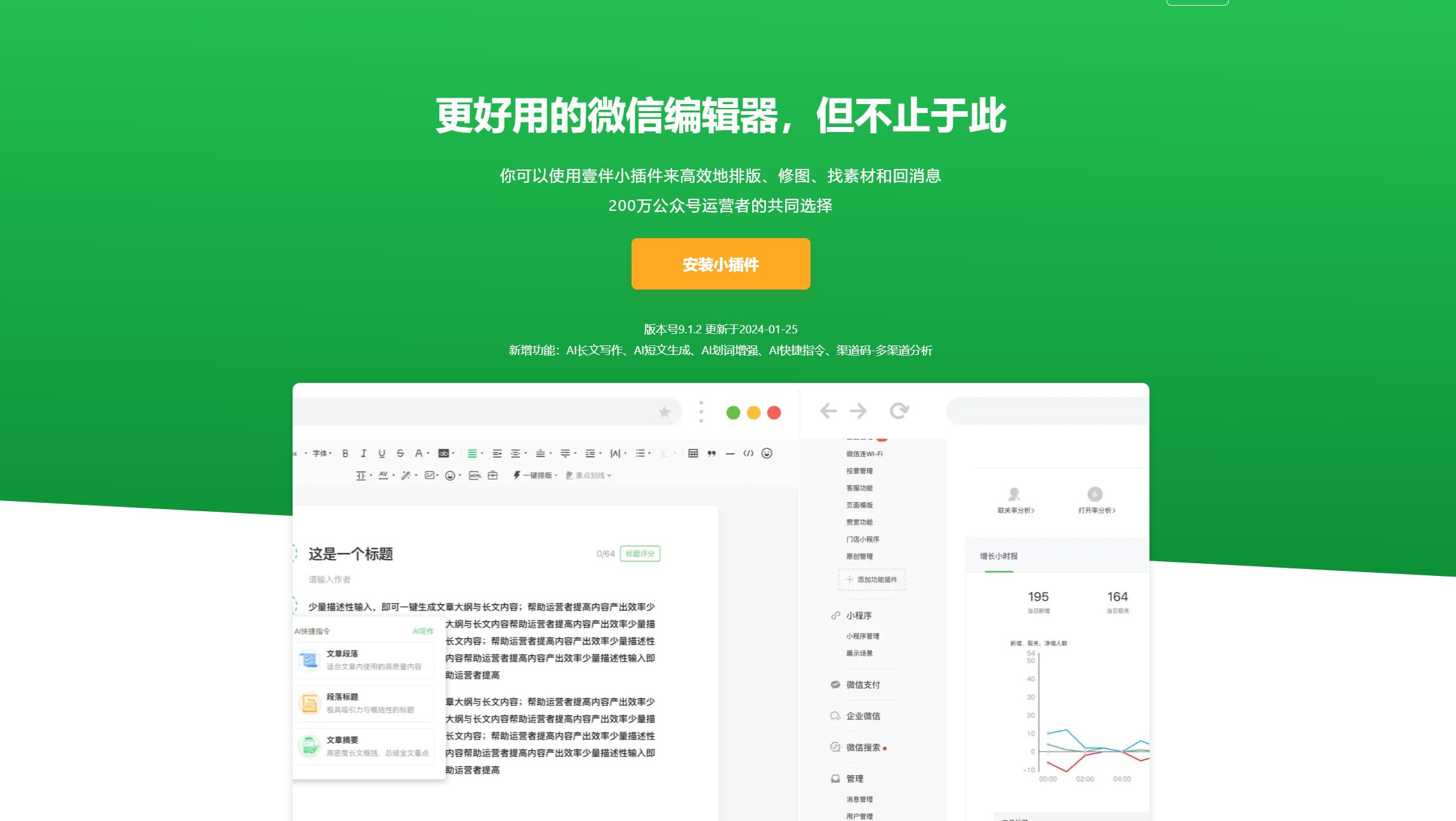

用朱雀 AI 检测一张图很简单,上传图片后,系统会先做预处理,把图像压缩到合适的尺寸,同时保留所有关键细节。这个过程不会改变图像的原始特征,只是为了提高分析效率。

接下来是多维度扫描。系统会先检查全局特征,比如整体构图是否符合真实场景的概率分布,然后再聚焦到局部,逐个分析物体的形态、色彩、光影。整个过程大概需要 3-5 秒,比人工审核快几十倍。

检测结果会用分数呈现,0-100 分代表 “AI 生成概率”。一般来说,超过 60 分就基本可以判定是 AI 生成的,80 分以上说明生成痕迹很明显。同时系统会标出具体的可疑区域,比如 “手指部位异常(置信度 92%)”“光影逻辑矛盾(置信度 87%)”,方便用户针对性验证。

对于经过修改的 AI 图像,朱雀 AI 会给出 “混合评分”。比如一张图 70% 是 AI 生成,30% 是人工修改,系统会分别标注两部分的区域和比例。这对辨别 “半 AI 半人工” 的图像特别有用,毕竟现在很多人会用 PS 修改 AI 生成的图来掩盖痕迹。

🛡️ 如何应对 AI 生成图像的 “进化”?

AI 生成技术一直在升级,Stable Diffusion 的新版本已经能减少很多过去的破绽,比如手指错误的概率比两年前降低了 60%。这意味着识别工具也得跟着进化,朱雀 AI 的团队每季度都会更新一次核心算法,确保能捕捉到最新的生成特征。

普通人也能掌握一些实用技巧辅助判断。比如用放大镜工具仔细看图像的细节,尤其是头发、布料纹理这些地方,AI 再厉害也很难做到 100% 真实。还可以翻转图像看对称部分,AI 生成的内容翻转后往往会暴露更多不自然的地方。

结合多种工具交叉验证也很有必要。朱雀 AI 虽然准确率高,但偶尔也会出错,特别是遇到那些精心修改过的图像。这时候可以再用其他识别工具测一遍,如果结果一致,那判断的可信度就更高了。

更重要的是培养 “怀疑精神”。现在 AI 生成的图越来越逼真,单靠肉眼很难分辨,遇到拿不准的图,不妨多问几个问题:这个场景在现实中可能存在吗?物体的细节符合物理规律吗?光影逻辑有没有矛盾?多一层思考,就少一分被骗的可能。