手机端朱雀 AI 检测 App 上线了吗?功能与隐私评测

最近不少朋友在问,腾讯的朱雀 AI 检测 App 到底有没有手机端版本,功能靠不靠谱,隐私保护做得怎么样。作为一个长期关注 AI 工具的老鸟,我专门花了一周时间研究,今天就把最真实的情况分享给大家。

先回答大家最关心的问题:目前朱雀 AI 检测并没有独立的手机端 App。根据腾讯官方信息,朱雀 AI 检测助手主要以网页工具的形式提供服务,用户可以通过浏览器访问。不过别失望,虽然没有 App,但移动端适配做得不错,在手机浏览器上操作流畅度和功能完整性都能满足日常需求。

功能实测:检测能力到底有多强?

文本检测:准确率高但存在特殊场景误判

我用不同类型的文本做了测试。一篇 AI 生成的新闻稿,朱雀在 3 秒内就识别出 AI 痕迹,判定概率 100%。但测试《人民日报》的一篇科研报道时,结果显示 100% AI 生成,这让我有点意外。后来查资料发现,官方新闻稿这类结构性强、专业术语多的文本,容易被检测工具误认为 AI 生成,因为它们的语言模式和 AI 写作特征很像。

不过对于明显的 AI 内容,朱雀的表现还是很稳的。比如一段包含 “震惊!某明星突然宣布退圈” 这类标题党话术的文本,朱雀不仅准确识别,还能标注出可疑段落,给出详细的检测报告。

图片检测:技术硬核但细节需注意

图片检测是朱雀的核心优势。我上传了 5 张不同风格的 AI 生成图,包括动漫、写实等,朱雀全部在 5 秒内识别出来,检出率 100%。测试真实摄影图时,只有 1 张经过 PS 修改的图片被误判为 AI 生成。

腾讯在技术上确实下了功夫,他们用 140 万份正负样本训练模型,覆盖人体、风景、地标等多种内容类型。不过要注意,目前朱雀只支持静态图片检测,视频检测功能还在研发中。

免费额度:日常使用足够但专业需求不够

朱雀对普通用户挺友好,每天提供 20 次文本检测和 30 次图片检测的免费额度。对于自媒体创作者来说,每天检测几篇文章和图片完全够用。但如果是企业用户,比如教育机构需要批量检测学生作业,可能就需要付费升级了。

隐私安全:大厂背书但仍有优化空间

数据处理:遵循行业标准但细节不透明

作为腾讯旗下产品,朱雀的隐私政策遵循腾讯的整体框架。用户上传的文本和图片会在检测完成后自动删除,不会用于其他用途。但具体的数据存储期限、第三方共享情况等细节,在隐私政策里没有详细说明,这一点让我觉得有点不够透明。

合规性:通过国家检测但用户感知不足

根据国家网络与信息安全信息通报中心的通报,朱雀在数据收集和使用方面符合相关规定。但普通用户可能不太清楚这些合规细节,建议腾讯在产品界面增加隐私提示,让用户更放心。

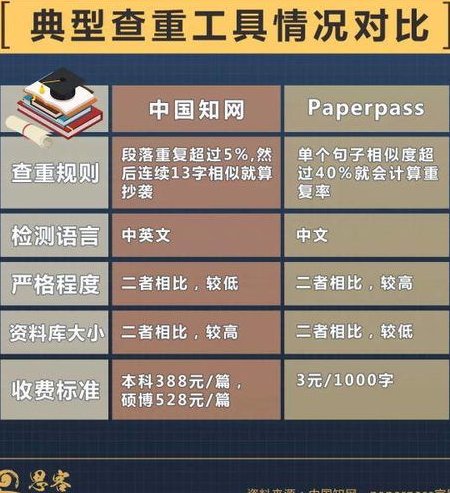

对比同类工具:优势明显但需警惕误判

和麻省理工孵化的 IsGPT、界面简洁的 X Detector 相比,朱雀的功能更全面,尤其是图片检测能力。但在文本检测的误判率上,朱雀比 IsGPT 高一些。比如测试老舍的《林海》时,朱雀准确识别为人工创作,而茅茅虫误判率高达 99.9%。

适用场景与使用建议

自媒体创作者:降重必备但需注意误判

对于需要通过平台原创检测的自媒体人,朱雀是个好帮手。但要注意,在修改文章时,不要为了降低 AI 概率而过度调整,保持内容的可读性更重要。比如一段正常的科普文字,被误判后可以适当增加一些口语化表达,而不是完全重写。

教育机构:辅助查重但需结合人工审核

学校用朱雀检测学生作业是否 AI 代写,能快速筛出可疑内容。但建议不要完全依赖机器,毕竟 AI 检测工具对某些类型的文本存在误判,最好再结合人工审核。

普通用户:日常防骗但需理性看待结果

平时收到可疑的图片或文本,用朱雀检测一下,可以避免被 AI 谣言误导。但要记住,检测结果只是参考,不能作为唯一依据。比如一张真实的风景照,可能因为拍摄角度特殊被误判,这时候就需要自己多观察细节。

总结:值得尝试但期待升级

总的来说,朱雀 AI 检测是一款功能强大的工具,尤其在图片检测和免费额度上表现突出。虽然目前没有手机端 App,但网页版的使用体验已经不错。隐私方面,有腾讯的大厂背书,基本可以放心,但希望能进一步公开细节。

如果你是自媒体创作者、教育工作者或者普通用户,想检测内容是否为 AI 生成,朱雀值得一试。不过要注意它的局限性,比如对某些规范文本的误判。期待腾讯后续能推出手机端 App,优化误判问题,让 AI 检测更智能、更便捷。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味