🔍 一、2025 年主流检测技术深度解析

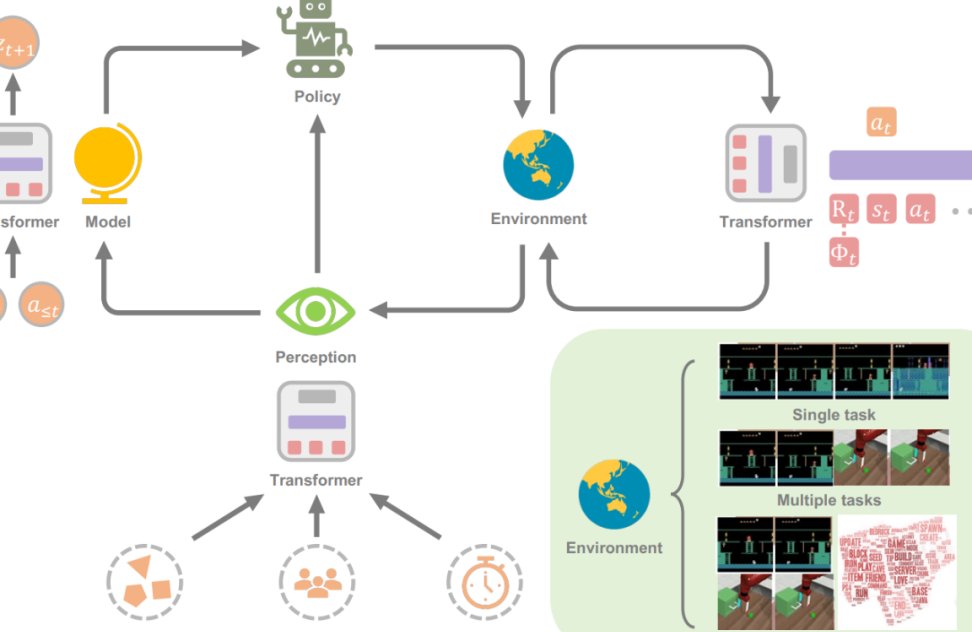

- 多模态检测:部分工具开始整合图像、语音等非文本数据,例如通过分析论文中的图表生成逻辑判断是否由 AI 辅助完成。

- 实时模型更新:系统持续学习新型 AI 工具的生成特征,例如针对 2025 年新发布的 GPT-5,算法能在 72 小时内完成适配。

- 端到端加密:检测过程中所有文本采用加密传输,确保用户数据不被存储或泄露。

📊 二、高校政策实践与检测标准差异

- 某政法类高校学生的论文中,“学院、班级、学号、姓名” 等结构化信息被判定为 AI 生成,凸显了检测系统对固定格式内容的敏感性。

- 演员杨幂的论文在不同平台检测结果差异显著:知网 AI 率 77.8%,维普 44.5%,PaperPass 高达 91.48%,反映出不同工具的算法逻辑和数据库差异。

🛠️ 三、降低 AI 率的实用技巧与工具推荐

- 句式重构:将 “研究团队设计了新型算法” 改为 “新型算法架构由跨学科团队联合开发”,通过主被动语态转换打破 AI 生成的固定模式。

- 语义升级:使用《学术用语替换辞典》将 “应用场景” 改写为 “实施范畴”,既保持专业性又增加语言多样性。

- 内容注入:在方法论章节补充实验参数调整记录,或在讨论部分嵌入最新文献综述,例如在机器学习论文中加入对比实验的失败案例剖析。

- 图灵论文 AI 写作助手:支持每日无限次检测,提供学科专属优化模型,例如医学论文可调用 “临床部署”“特异性指标” 等专业术语库。

- 千笔 AI 论文:通过智能语义分析生成 3-5 版优化方案,支持参考文献自动补充和大纲重构,尤其适合博士论文长文本处理。

- 嘎嘎降 AI:针对短篇文本设计,5 分钟内可完成日常作业的 AI 痕迹消除,例如将 “数据显示增长趋势” 改为 “数据飙升得像坐火箭,但背后原因可能和采样偏差有关”。

⚠️ 四、检测误判风险与规避策略

- 写作风格接近 AI 模板:规范的学术表述、频繁使用 “综上所述” 等过渡词易触发检测系统的预警。

- 数据库覆盖不足:新兴领域如元宇宙伦理、AI 医疗法律缺乏足够样本,导致系统误判。

- 增加个性化表达:在论文中插入主观判断,例如 “这个结论和课题组去年发现的 XX 现象矛盾,具体原因还需进一步验证”。

- 调整段落逻辑:将 “问题陈述 - 方法设计 - 实验结果” 的标准结构改为 “现象观察 - 假设建立 - 验证过程”,打乱 AI 生成的线性逻辑。

- 多平台交叉验证:先用 OpenAI Classifier 进行初筛,再通过 Copyleaks 完成深度校验,最后用图灵助手进行定向优化。

🔋 五、降重工具的正确使用姿势

- 原始内容:“深度学习算法显著提升了医学影像识别准确率,该技术已应用于早期癌症筛查。”

- 优化后:“在医学影像解析领域,深度神经网络架构展现出突破性进展。特别是卷积神经网络模型,其病灶识别精度较传统方法提升 27.6%。当前该技术已在乳腺癌早期诊断系统中实现临床部署,据《柳叶刀》2024 年研究报告显示,系统特异性达到 91.3%。”

- 分段处理:每次优化不超过 500 字,避免因过度改写导致逻辑断裂。

- 人工审核:工具生成的内容需逐段检查,确保专业术语准确、数据引用无误。

- 版本控制:保存每次优化的文档副本,便于对比调整效果。

🚀 六、未来趋势与行业挑战

- 标准制定:教育部正推动建立统一的检测阈值和误判申诉机制,例如规定高校需采用至少两家不同算法的工具进行复核。

- 技术融合:多模态检测将成为主流,例如通过分析论文的写作时间戳、修改痕迹判断是否由人类独立完成。

- 伦理教育:高校开始开设 “AI 素养” 课程,引导学生合理使用 AI 工具,避免因技术滥用导致学术风险。

🔗 立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味