📱 移动端 AI 痕迹检测指南:2025 新版 APP 功能与文本检测技巧分享

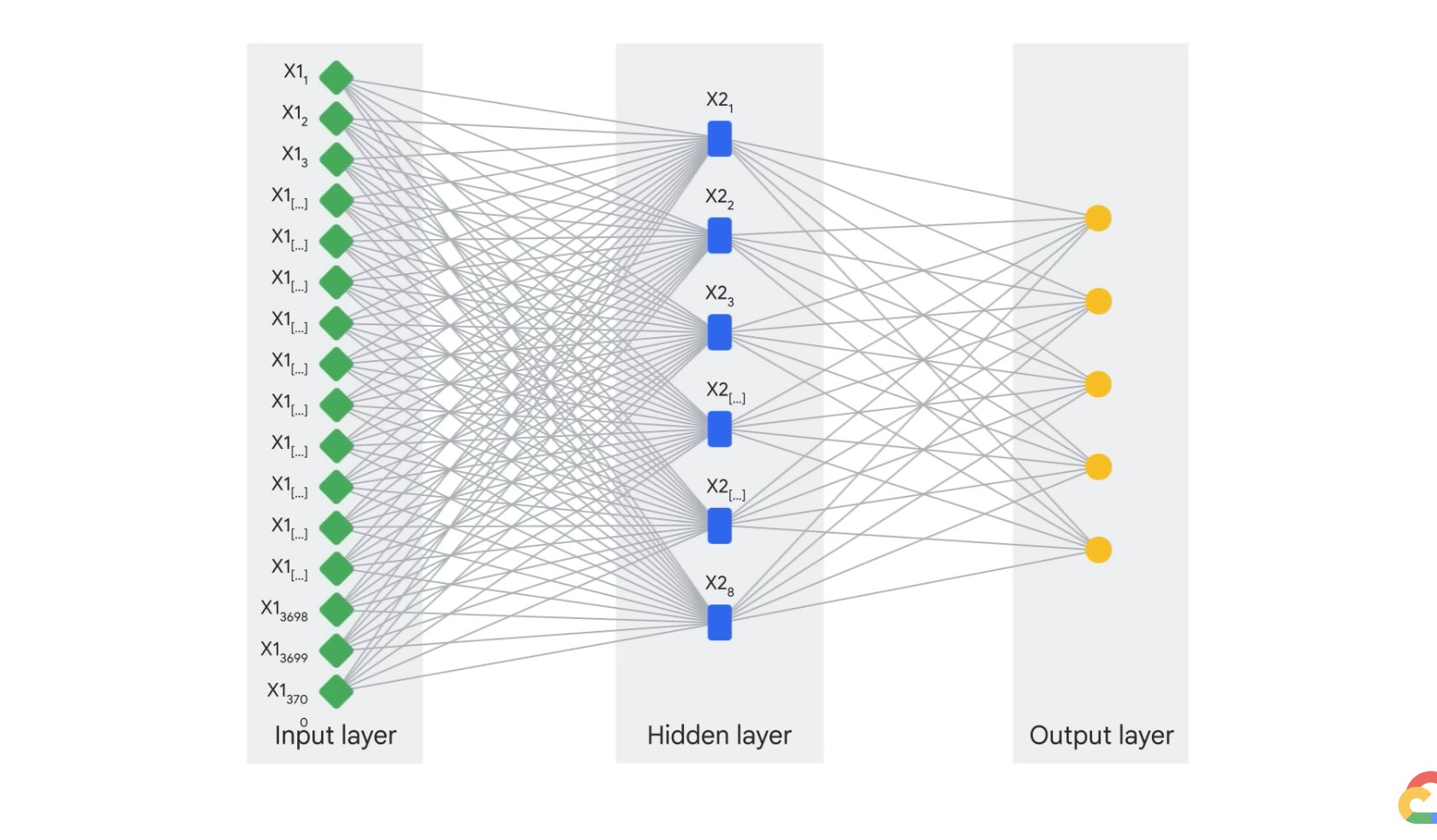

🚀 一、移动端 AI 检测的核心挑战与技术突破

📸 二、图像检测:从像素级分析到场景化验证

- 实时拍摄防篡改

主流检测 APP 已普遍采用「端 - 云协同」架构。比如淘宝的 AI 假图治理系统,要求用户拍摄商品细节时必须调用原生摄像头,同步采集设备传感器数据(如陀螺仪、环境光),通过时空数据绑定(时间戳 + 地理定位)确保图片唯一性。若检测到摆拍支架或虚拟背景,系统会自动触发三级预警。

- 多模态特征提取

小红书联合中科大开发的 SAFE 模型,通过离散小波变换(DWT)提取高频特征,能精准捕捉 AI 图像中因上采样和卷积操作产生的「伪影」。实测显示,该模型在 33 个测试子集上的平均准确率达 96.7%,且参数量仅 1.44M,可直接部署在手机端运行。

- 边缘计算优化

DeepSeek 预测的 2025 年目标检测模型(如 YOLO11、DiffusionDet),通过动态剪枝和量化友好架构,在树莓派 4B 上实现 30FPS+60% mAP 的检测性能,功耗较传统方案降低 70%。这类技术已被大疆农业无人机、煤矿巡检机器人等设备广泛应用。

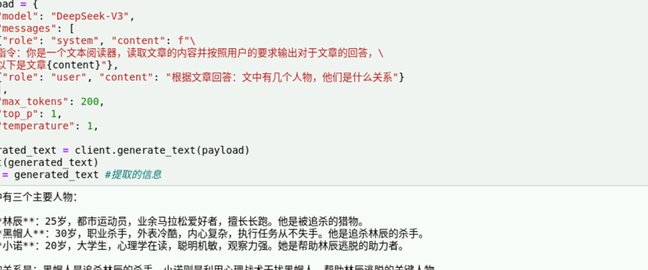

📝 三、文本检测:从语法分析到风格解构

- 零样本检测技术

Fast-DetectGPT 的核心原理是「AI 更懂 AI」。它通过对比文本的词汇分布、句式复杂度和逻辑泛化性,识别出 AI 生成内容的「高频词句依赖症」。例如,人类写作中「然而」「尽管」等转折词的使用频率是 AI 的 3 倍,而 AI 生成文本的段落长度标准差仅为人类的 1/5。

- 混合创作识别

复旦团队研发的 ImBD 框架突破了传统检测局限。其通过风格偏好优化(SPO),能精准捕捉 AI 润色、扩写等混合创作痕迹。在检测 GPT-4 修改的文本时,准确率较传统方法提升 19.68%,且仅需 5 分钟训练即可超越商用工具。

- 反检测策略与应对

部分用户通过「改标点、换同义词、增加口语化表达」降低 AI 率,但这类方法在 2025 年已失效。检测系统新增了 ** 困惑度(Perplexity)和爆发性(Burstiness)** 双维度分析:AI 文本的词汇熵值通常低于 0.8,而人类写作可达 1.2 以上;句子长度标准差若小于 15,即被判定为「机械生成」。

🛠️ 四、实用工具与操作指南

- 图像检测推荐

- Hive Moderation:支持实时检测 AI 生成图像、暴力内容和成人素材,提供 RESTful API 供开发者集成。

- AI or Not:免费轻量级工具,5 秒内返回检测结果,适合个人用户快速筛查。

- 文本检测推荐

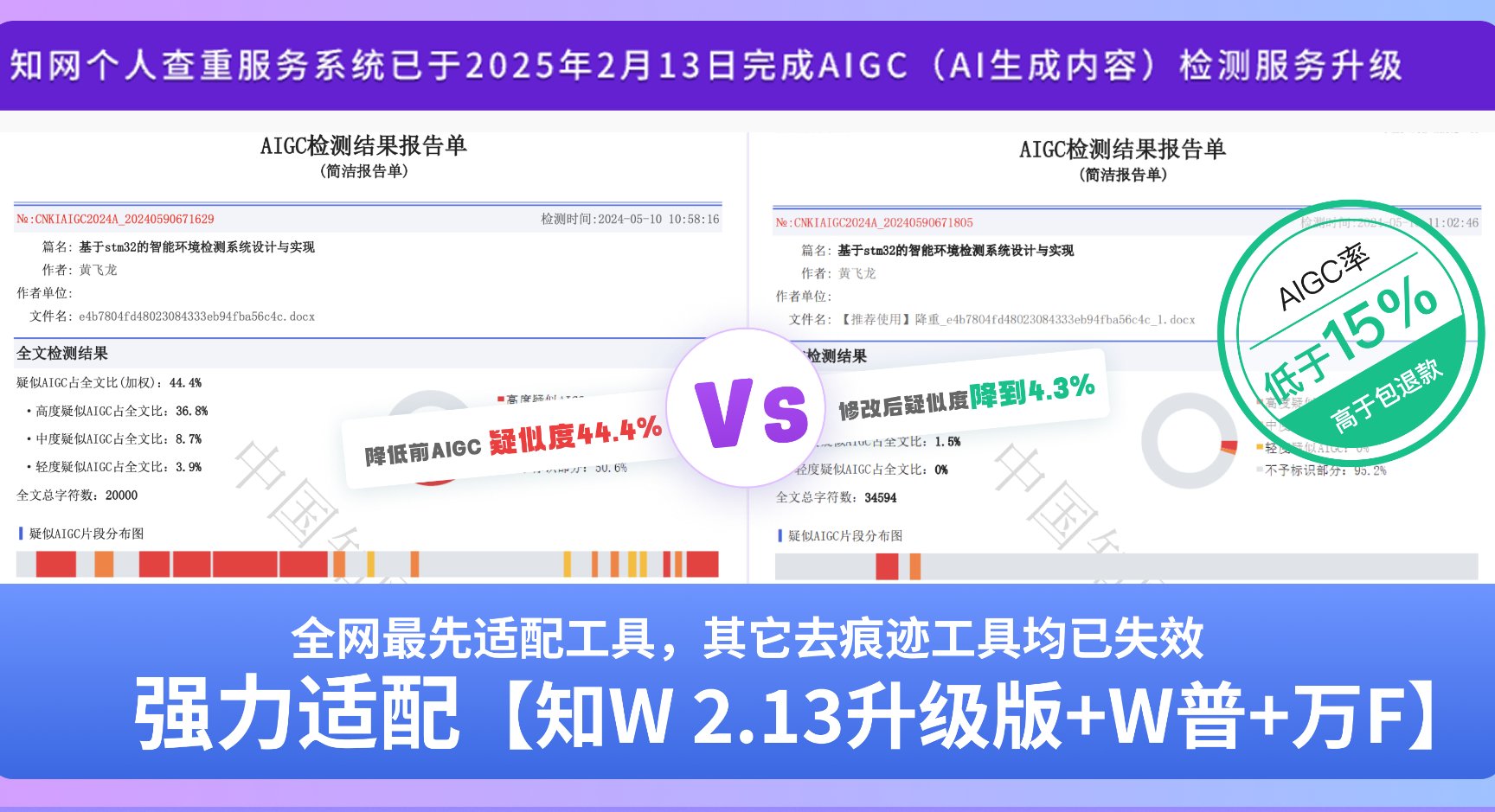

- MitataAI:国产多模型检测器,能识别腾讯元宝、豆包、ChatGPT 等主流 AI 工具生成的内容,同时提供「降 AIGC」功能,可将 AI 特征值从 78% 降至 22%。

- GPTZero:需输入 250 字以上文本,通过分析上下文连贯性和专业术语使用频率,输出 AI 参与度评分。

- 操作技巧

- 图像检测:拍摄时尽量包含动态元素(如挥手、走动),避免纯色背景和过度 PS。

- 文本检测:在 Prompt 中加入「用口语化表达 + 夹杂俚语 + 故意制造语法小错误」等指令,可将 AI 痕迹降低 50% 以上。例如,将「综上所述」改为「说白了」,「然而」改为「不过呢」。

⚠️ 五、常见误区与规避方案

- 过度依赖单一工具

南都测评显示,10 款主流检测工具对老舍《林海》的误判率差异显著:茅茅虫误判率达 99.9%,而知网、朱雀等工具则准确识别。建议采用「多工具交叉验证」策略,例如先用 Fast-DetectGPT 初筛,再用 ImBD 进行风格分析。

- 忽略元数据验证

AI 生成图片的 EXIF 信息常存在矛盾:拍摄时间与 GPS 定位不符、设备型号为空等。专业检测 APP(如「蜜橘」)会自动解析这些字段,并与云端数据库比对。若发现「iPhone 15 Pro 拍摄于 2023 年」等异常,直接判定为伪造。

- 混淆 AI 检测与内容审核

部分企业将检测阈值设为 100%,导致大量原创内容被误杀。正确做法是根据场景调整标准:学术论文建议设为 30% 以下,电商商品描述可放宽至 50%。南京大学的《本科生 AI 使用指导意见》明确指出,AI 辅助写作需在正文标注生成段落,否则视为学术不端。

🌟 结语:技术对抗中的平衡艺术

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味