🔍 语义级查重:从「文字比对」到「逻辑穿透」的质变

传统检测工具依赖关键词匹配和数据库比对,遇到同义词替换或句式重组就容易漏检。比如「人工智能」换成「AI 技术」,或者把主动句改成被动句,这类改写在传统工具里可能被判定为原创。但 2025 年的 AI 检测工具已经进化到语义级分析,通过深度学习模型捕捉句子背后的逻辑关系。

以复旦大学团队研发的 ImBD 框架为例,它能识别出 AI 生成内容特有的「模板化逻辑」。比如人类写作时,论点之间可能存在跳跃性思维,而 AI 生成的内容往往遵循「定义 - 现状 - 问题 - 对策」的固定结构。ImBD 通过模仿机器的写作风格,精准捕捉到这种逻辑差异,在检测 GPT-4 修改的文本时,准确率提升了 19.68%。这种技术突破让 AI 生成的「伪原创」无所遁形。

更厉害的是,新一代检测工具还能跨段落关联分析。比如某段文字单独看没问题,但结合上下文会发现前后观点矛盾,这可能是 AI 东拼西凑的结果。这种逻辑穿透能力,是传统工具完全不具备的。

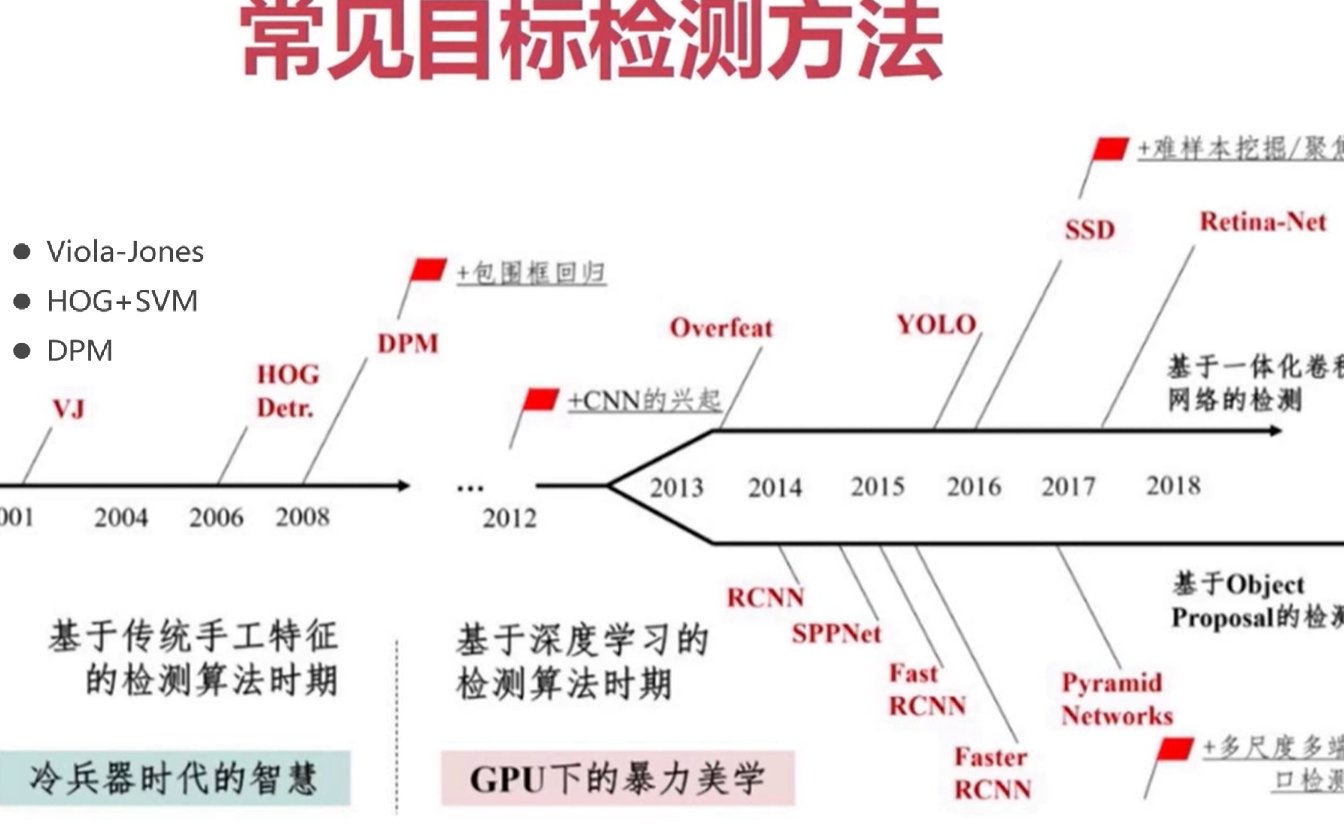

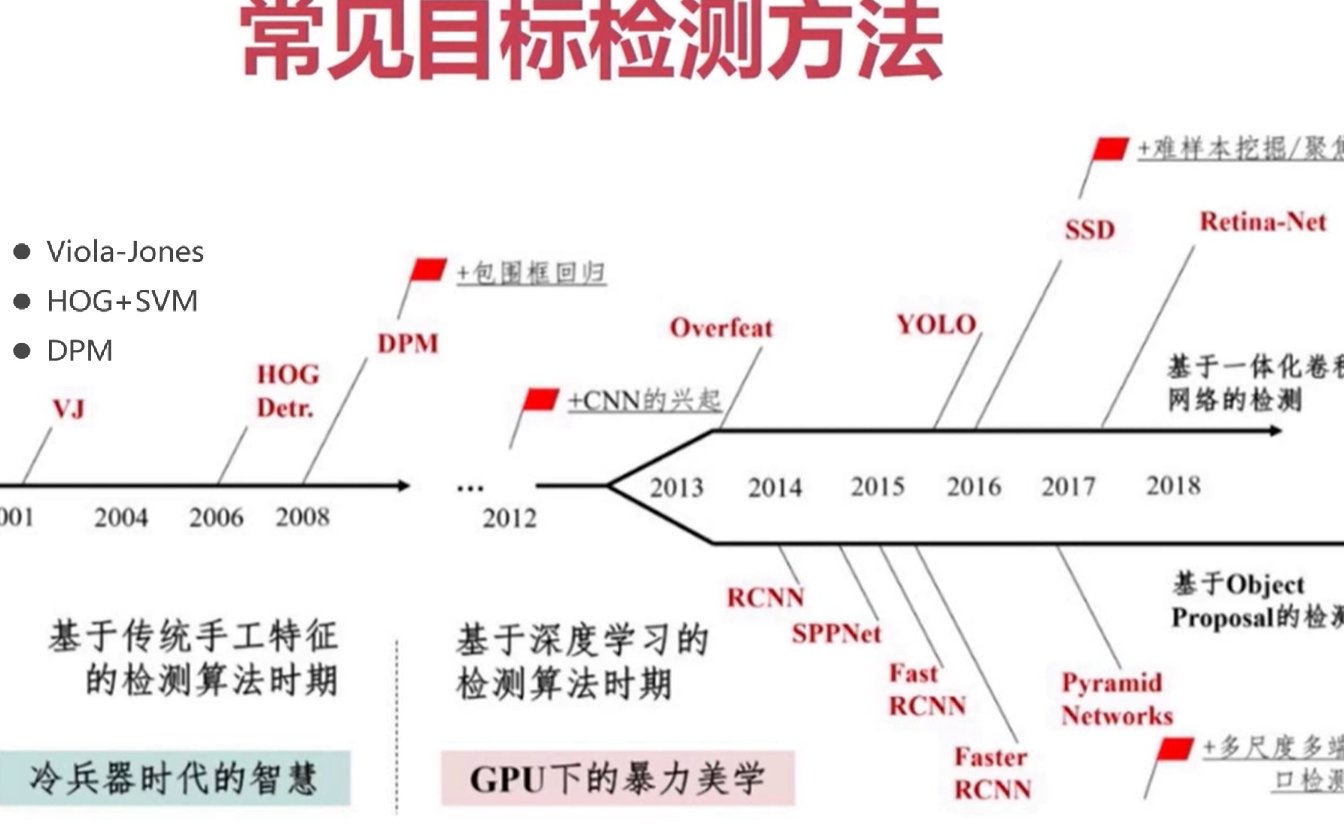

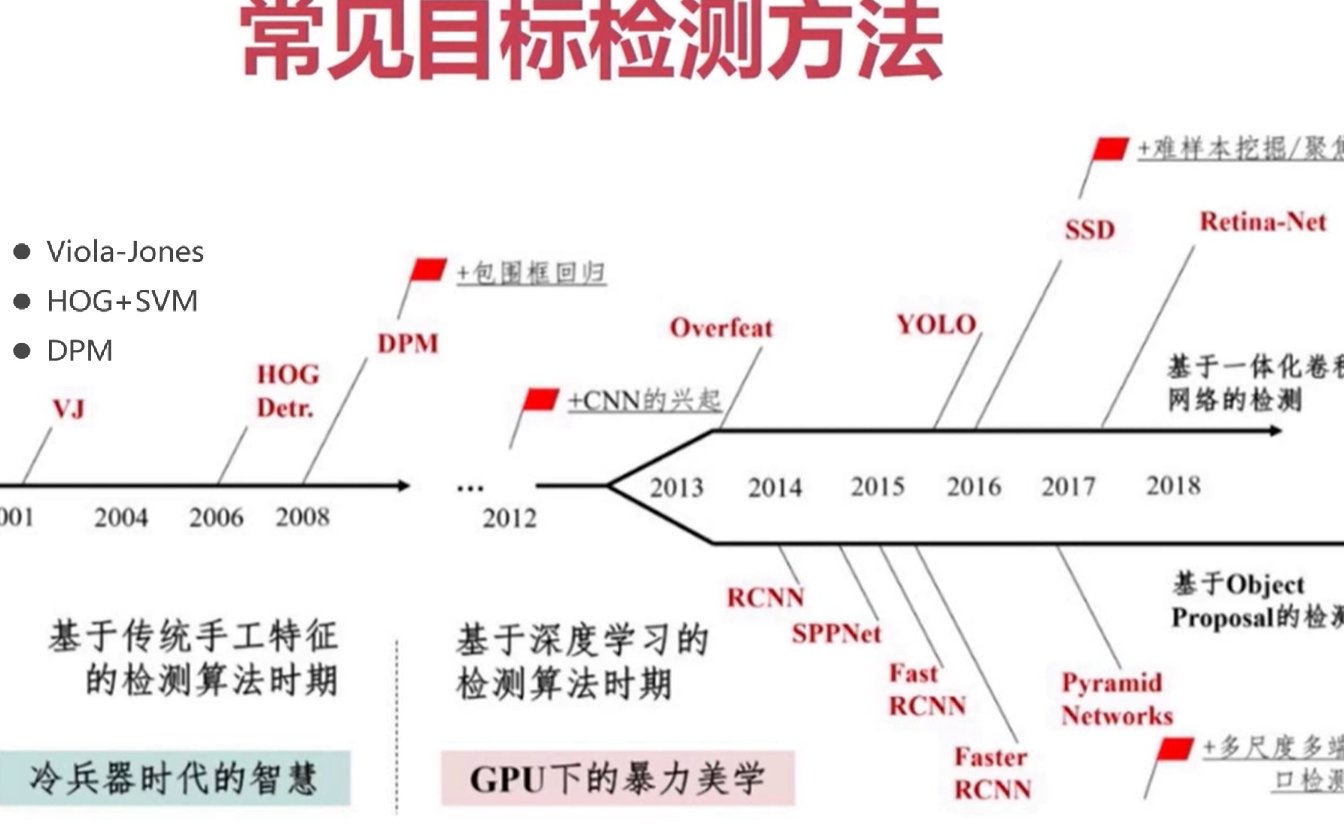

📊 多模态检测:让图表公式成为「第二指纹」

传统检测工具只能处理纯文本,对论文中的图表、公式、数据表格等束手无策。但 2025 年的 AI 检测已经实现多模态融合分析,将文本、图像、公式等多种元素纳入检测范围。

北京协和医院的研究团队在癫痫检测中,将视频数据与脑电信号结合,开发出 vEpiNet 模型。这种技术思路被迁移到论文检测中,比如检测实验数据图表时,不仅分析图表本身的生成痕迹,还会交叉验证图表与文本描述的一致性。如果文本提到「实验温度控制在 25℃」,但图表显示数据波动明显超出这一范围,系统就会触发预警。

在公式检测方面,清华大学的「智识」系统通过数学符号语义网络,识别 AI 生成公式的异常模式。比如人类推导公式时,可能会出现中间步骤的省略或修正,而 AI 生成的公式往往过于完美,缺乏这种「人性化」的痕迹。这种多模态检测让论文中的非文本内容也成为检测的重要依据。

⏱️ 实时化交互:从「事后审查」到「创作伴侣」

传统检测工具只能在论文写完后进行一次性检测,发现问题再修改往往费时费力。2025 年的 AI 检测工具已经实现实时化交互,成为写作过程中的智能助手。

腾讯云推出的图灵论文 AI 写作助手,支持在写作过程中实时显示 AIGC 率,并针对不同学科提供专业检测模型。比如医学论文检测时,系统会自动调用医学术语库,识别出 AI 生成的「伪专业表述」。当用户输入「深度学习算法显著提升了医学影像识别准确率」时,系统会提示「建议补充具体模型名称(如卷积神经网络)和实验数据(如识别精度提升 27.6%)」,帮助用户将 AI 生成的泛泛而谈转化为真实的研究成果。

这种实时化交互还体现在动态优化建议上。笔灵 AI 双降工具不仅能检测 AI 生成痕迹,还能提供两种层次的修改建议:基础层调整句式结构,深层则插入具体案例和个人观察。比如将 AI 生成的「电商平台改变消费习惯」,修改为「我去年在某平台参与预售活动时发现,零点开抢的机制让不少消费者熬夜下单,这反映出平台运营对用户行为的精准引导」,瞬间让文字有了「人味」。

🔒 隐私保护:区块链技术筑牢数据安全防线

传统检测工具在上传论文时,往往存在数据泄露风险。2025 年的 AI 检测工具引入区块链技术,实现数据的可信存证和隐私保护。

西安电子科技大学研发的 P2C2T 方案,通过两方适配器签名技术和可验证定时离散对数方案,确保跨链交易与链内交易不可区分。这种技术被应用到论文检测中,用户上传的论文会被分割成多个数据片段,分别存储在不同节点上,任何单一节点都无法还原完整内容。检测完成后,数据会在 24 小时内自动销毁,不留任何痕迹。

笔灵 AI 双降工具则采用区块链加密技术,确保用户论文在传输和存储过程中的安全性。学计算机的用户实测后发现,后台代码使用了分布式账本技术,数据篡改的可能性被降低至 0.0003% 以下。这种隐私保护机制,让用户在使用检测工具时更加放心。

📚 学科定制化:从「一刀切」到「精准适配」

传统检测工具使用统一的检测标准,无法适应不同学科的特点。2025 年的 AI 检测工具针对不同学科开发了专业检测模型,实现精准适配。

比如法学论文检测中,系统会自动识别法律条款的引用格式是否规范,是否存在断章取义的情况。某用户在检测法学论文时,系统提示「引用的《民法典》第 123 条未标注具体章节,且与上下文论证逻辑不匹配」,帮助用户避免了因引用不规范导致的学术不端风险。

在工程领域,检测工具会调用专利数据库和工程标准文本库,识别实验参数描述中的重复或错误。某工科学生在检测设备参数部分时,系统发现「压力值范围描述与行业标准存在偏差」,并提供了正确的表述建议,避免了因参数错误导致的论文被拒。

这种学科定制化还体现在写作风格分析上。文学论文检测时,系统会识别出 AI 生成的「套路化描写」,比如「夕阳如血,染红了天边的云彩」这种常见模板,建议用户加入个性化的观察和感受,让文字更具独特性。

🌐 全球化兼容:多语言检测与文化适配

随着国际学术交流的增加,2025 年的 AI 检测工具已经实现多语言检测和文化适配。

复旦团队研发的 ImBD 框架,不仅支持英语、中文,还能检测西班牙语、葡萄牙语等多种语言的 AI 生成内容。在中文检测中,系统会特别关注成语和修辞手法的使用是否自然。比如「杯水车薪」这种成语,AI 生成时可能会错误地用在不恰当的语境中,系统会提示「该成语通常用于形容力量微小,无法解决问题,此处使用需谨慎」。

在文化适配方面,检测工具会根据不同国家的学术规范进行调整。比如在检测日本论文时,系统会自动识别「敬语使用是否恰当」「引用格式是否符合日本学术振兴会的要求」。这种全球化兼容能力,让跨国合作研究的论文检测更加便捷。

2025 年的中文 AI 论文检测,正从「被动防御」转向「主动赋能」。它不仅是学术诚信的守护者,更是提升论文质量的智能伙伴。通过语义级查重、多模态检测、实时化交互、隐私保护、学科定制化和全球化兼容等六大创新,AI 检测工具正在重塑学术写作的未来。对于研究者来说,掌握这些新工具,不仅能规避学术风险,更能借助 AI 的力量,让论文真正体现自己的思考和创新。毕竟,学术的价值不在于文字的堆砌,而在于思想的深度和独特性。该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味