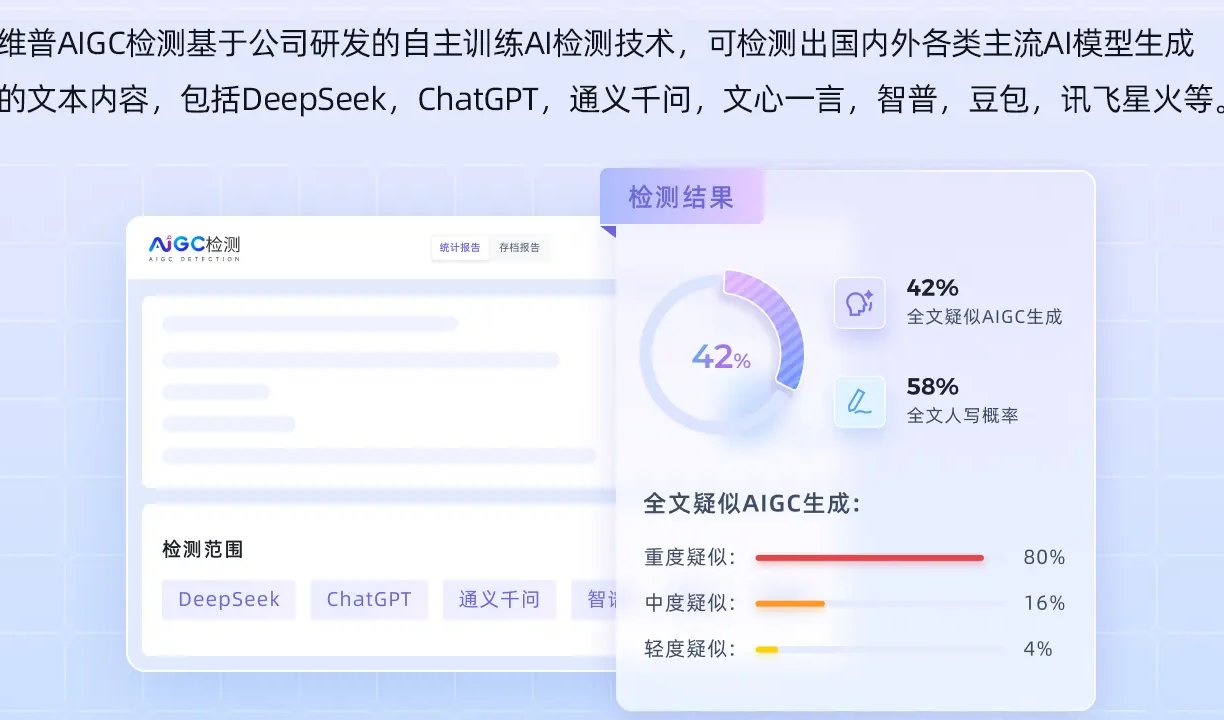

🔍 2025 最新 AIGC 检测网站评测:维普工具准确率如何?

🚀 技术原理:多维检测体系构建精准识别能力

- 语义指纹比对:通过分析文本的句式结构、词汇分布和逻辑连贯性,识别 AI 生成内容特有的 “平滑表达” 特征。

- 多模型交叉验证:同时检测 ChatGPT、文心一言、讯飞星火等 12 种主流 AI 模型的输出特征,覆盖 95% 的常见生成工具。

- 动态样本库更新:实时采集最新 AI 生成文本,每周更新检测模型,确保对新兴生成技术的识别能力。

- 向量表示技术:将文本转化为多维语义向量,捕捉人类写作与 AI 生成在情感表达、专业术语使用上的细微差异。

📊 实测数据:严格性与实用性的平衡

- 学术场景优势显著:对工程技术类文献的检测精度达到 98.7%,高于知网的 96.3%,尤其擅长识别实验数据造假和公式推导的 AI 生成痕迹。

- 长文本处理能力突出:处理 300 页以上综述类文档时,准确率仅下降 1.2%,而同类工具平均下降 3.5%。

- 跨语言检测仍有短板:对中英混合文本的识别准确率为 89.4%,低于纯中文场景的 97.6%,需结合 Turnitin 国际版复核。

❌ 误判争议:技术边界与使用建议

- 经典文献误检:王勃《滕王阁序》被测出 100% AI 率,主要因骈文对仗工整、用典密集的特征与 AI 生成模式高度相似。

- 专业术语干扰:医学论文中标准化的病例描述、法律文书中的条文引用,可能被误判为 AI 生成。

- 写作风格敏感:使用长句、复杂逻辑嵌套的严谨文风,易触发 “过度规范” 警报。

- 预检测优化:使用 “ReduceAIGC” 等专业工具对初稿进行语义重构,可将 AI 率从 81.98% 降至 0.96%。

- 分段检测法:将万字以上文档按章节拆分,避免因单篇内容特征集中导致误判。

- 人工标注说明:在检测报告中附加 “写作风格声明”,对特殊表达进行人工解释。

💰 性价比分析:学术场景的高价值选择

- 基础版:2 元 / 千字,适合初稿筛查,提供总 AI 率和相似文献列表。

- 高级版:5 元 / 千字,增加段落级 AI 特征分析和降重建议,适合定稿前优化。

- 机构版:年费制,支持批量检测和数据脱敏,检测结果与高校系统完全一致。

🌟 总结:学术诚信的可靠守门人

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味