惊掉下巴!老舍《荷塘月色》被 AI 检测工具判定为 AI 生成?实测十款主流工具后,我发现这不是个例。朱自清的《荷塘月色》在某系统中 AI 生成疑似度高达 62.88%,《滕王阁序》甚至被判定为 100% AI 生成。这背后折射出 2025 年 AI 检测技术的深层困境 ——当人类经典文学遭遇算法偏见,我们该如何精准识别 AI 生成内容?

🔍 十款工具实测:经典文学误判率触目惊心

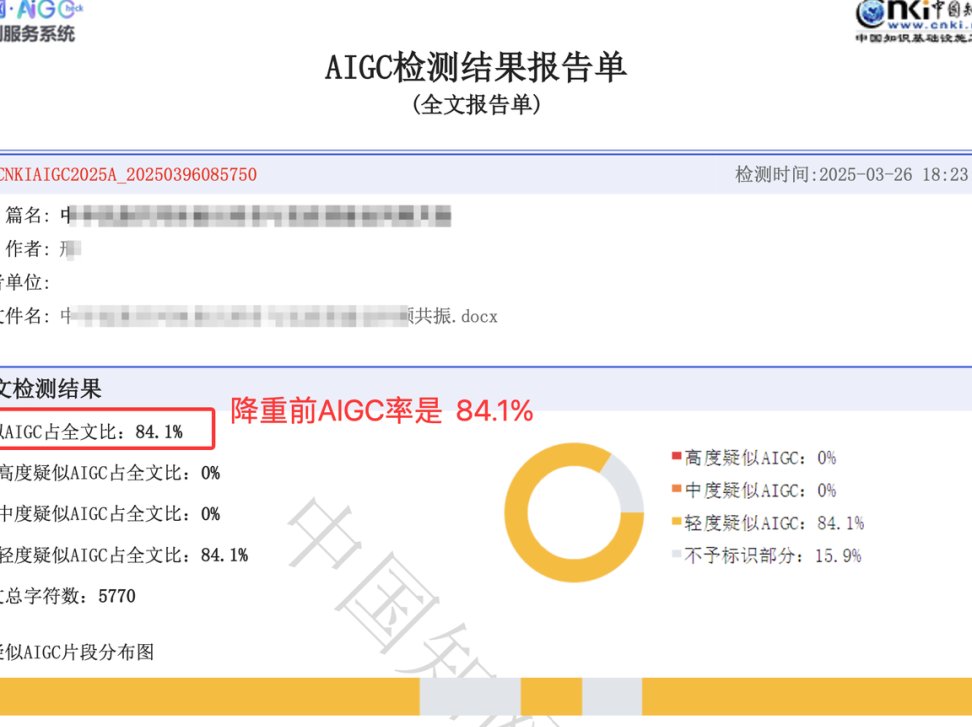

为探究真相,我选取了知网、万方、朱雀大模型检测等十款国内主流 AI 检测工具,用四类文本进行测试:老舍原著《林海》(AI 率 0)、人工撰写论文(AI 率 0)、AI 生成散文《林海》(AI 率 100%)、含 20% AI 内容的假新闻。结果令人大跌眼镜:

- 茅茅虫对《林海》的误判率高达 99.9%,几乎将整篇经典散文判定为 AI 生成。

- 万方将 1300 字的《林海》中近 500 字标注为 AI 生成,误判比例达 35.6%。

- 知网、朱雀等表现较好的工具,对纯 AI 生成内容的识别率也存在显著差异,部分工具漏检率超过 90%。

更夸张的是,当我将《荷塘月色》片段上传至某常用论文检测系统时,AI 生成疑似度竟达 62.88%,刘慈欣《流浪地球》片段也被标出 52.88% 的 AI 率。这种误判不仅让学生论文面临被误判的风险,更暴露出当前检测技术的根本性缺陷。

❌ 误判根源:算法的 “完美主义” 与数据偏差

为什么检测工具会对人类经典文学产生如此严重的误判?深入分析发现,问题出在技术逻辑和数据基础上:

统计模式的局限性:现有工具主要通过分析文本的 “流畅度”“用词习惯” 等统计特征来判断是否为 AI 生成。像《荷塘月色》这类语言精练、结构严谨的作品,反而会因 “过于完美” 被算法误认为是 AI 生成。

训练数据的偏差:多数检测模型依赖的训练数据集中在学术论文、新闻等领域,缺乏对文学作品的覆盖。例如,茅茅虫等工具可能在训练时过度拟合了学术文本的特征,导致对文学语言的误判。

语义理解的缺失:算法无法理解文本背后的创作背景、情感内涵和文化价值。《滕王阁序》中的典故引用、《荷塘月色》中的隐喻修辞,在机器眼中只是 “异常波动特征”。

✅ 2025 年破局之道:技术革新与使用策略

面对这些问题,2025 年的 AI 检测技术正在寻求突破。结合最新研究和行业实践,以下方法可显著提升检测准确性:

1. 多模态融合检测

腾讯优图实验室等机构正在探索将视觉、语言等多模态信息结合的检测方法。例如,在检测图片时,不仅分析图像本身,还结合图片描述文本进行综合判断。这种思路同样适用于文本检测,未来或可结合作者创作习惯、历史背景等元数据,构建更立体的判断模型。

2. 自适应算法优化

复旦大学团队提出的 ImBD 框架通过 “模仿 - 检测” 机制,先学习机器写作风格特征,再针对性识别。实验表明,该方法在检测 GPT-4 修订的文本时,准确率提升了 19.68%。类似地,MorphMark 框架通过动态调整水印强度,在保证文本质量的同时提升检测效力。

3. 人工复核与场景化标准

高校和学术机构需建立更灵活的审核机制。例如,四川大学对文科与理工医科论文的 AI 占比要求不同,南京财经大学红山学院将 40% 作为参考线。同时,检测结果应结合人工复核,避免 “唯技术论”。

4. 降 AI 率实用技巧

对于学生和创作者,可通过以下方法降低误判风险:

- 句式重构:将 “研究团队设计了新型算法” 改为 “新型算法架构由跨学科团队联合开发”,打破 AI 生成的固定语法模式。

- 注入原创内容:在方法论章节补充实验细节,或在讨论部分嵌入最新文献综述,增加个性化表达。

- 使用专业工具:图灵论文 AI 写作助手等工具支持每日无限次检测,并提供同义词替换、结构调整等优化建议,可将 AI 率降低 15-40%。

🚀 未来趋势:从 “检测” 到 “共生”

随着技术进步,AI 检测正从单一的内容识别向人机协同进化。例如,文稿无忧 AIGC 检测系统不仅能识别 AI 生成内容,还能通过语义重构技术优化文本,在保留核心内容的同时消除 AI 痕迹。而Coovally 平台等工具,则通过多模态融合和自动化训练,让检测模型更贴合实际场景。

对于用户而言,2025 年的核心策略应是技术工具 + 人工判断 + 场景化标准的三重保障。既要善用朱雀、图灵助手等高效工具,也要警惕技术的局限性,避免因误判埋没真正的原创内容。毕竟,《荷塘月色》的美,是 AI 永远无法复制的人类灵魂之光。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味