近年来,随着生成式 AI 工具在学术写作中的普及,高校论文 AIGC 检测乱象频发,误判问题尤为突出。从《滕王阁序》被检测出 AI 率接近 100%,到朱自清的《荷塘月色》被判定为疑似 AI 生成,这些荒诞案例折射出当前检测技术的深层困境。在 2025 年这个 AI 与教育深度碰撞的关键节点,我们需要深入剖析乱象根源,并探索更科学的应对策略。

🔍 乱象解析:技术困境与人为博弈的双重困局

1. 检测标准模糊导致执行混乱

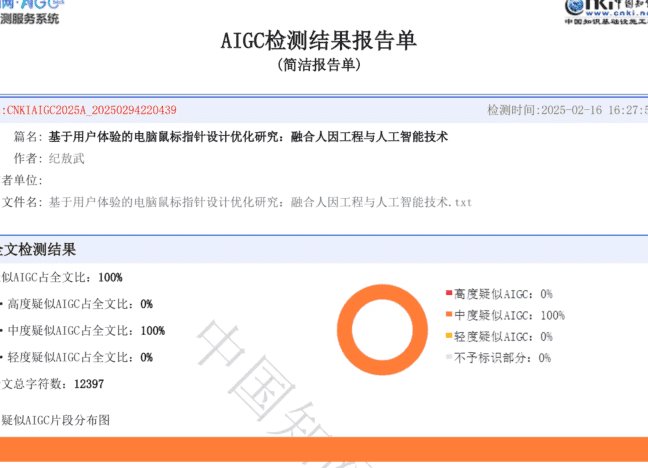

目前高校对 AI 生成内容的界定缺乏统一标准,各平台算法差异显著。比如天津科技大学将 AI 率预警线设为 40%,福州大学则要求不高于 20%。这种标准割裂直接导致学生在不同检测系统间反复修改。有学生发现,同一篇论文在知网和维普的检测结果竟相差 87%,这种不确定性迫使学生陷入 “为降率而改文” 的怪圈。更魔幻的是,部分检测系统将工整的学术表达视为 AI 特征,导致《滕王阁序》这类经典文献被误判,暴露出技术逻辑与学术规范的深层冲突。

2. 技术局限性引发高误判率

当前检测工具主要依赖语言特征匹配,如词频、句式结构等,但 AI 生成内容与学术写作的语言规范高度重合。例如,AI 生成的文本往往逻辑清晰、句式工整,这恰好是学术论文的基本要求。这种技术悖论使得检测系统陷入 “越专业越可疑” 的困境。中国人民大学副教授董晨宇的论文中,耗时 3 年完成的田野调查内容被标为 AI 生成,正是这种技术缺陷的典型体现。此外,不同检测工具的训练数据差异巨大,导致同一篇论文在不同平台检测结果天差地别。

3. 学生应对催生灰色产业链

面对严苛的检测标准,学生衍生出多种 “降率” 手段。有人通过调整语序、拆分长句等方式规避检测,甚至借助 AI 工具进行 “反向优化”。在社交平台上,“代降 AI 率” 服务明码标价,从几十元到几百元不等。这种博弈不仅消耗了学生的学术精力,还催生了新的学术不端风险。更值得警惕的是,部分学生为降低 AI 率而牺牲论文质量,导致内容逻辑混乱、表达生硬。

🛠️ 技术反思:现有检测体系的底层缺陷

1. 单一维度的检测逻辑

当前检测工具多基于文本特征分析,缺乏对创作过程的追溯。例如,MitataAI 等工具虽然能识别 AI 生成段落,但无法验证学生是否在辅助过程中融入了独立思考。这种结果导向的检测方式,使得学生可以通过 “AI 生成 + 人工修改” 的模式规避风险,而真正的学术不端行为却可能被掩盖。

2. 数据偏差与算法黑箱

检测工具的训练数据往往存在偏差。例如,某些系统对中文语料的处理仍存在语义理解偏差,导致理工科论文中的实验数据描述易被误判。此外,算法的不透明性使得师生无法理解检测依据,申诉机制形同虚设。当学生面对 “AI 率异常” 的指控时,往往只能被动修改,缺乏有效的救济途径。

3. 技术迭代与检测滞后的矛盾

AI 模型的快速进化使检测工具陷入被动。以 DeepSeek 等中文大模型为例,其生成内容的专业性和创新性不断提升,而检测工具的算法更新却存在 1-2 个月的滞后周期。这种技术代差使得检测结果的可信度持续下降。更严重的是,部分检测工具为规避漏判风险,设置了过高的敏感度阈值,进一步加剧了误判问题。

🌟 2025 年应对策略:从技术博弈到教育重构

1. 建立动态弹性的检测标准

高校应根据学科特点制定差异化检测标准。例如,理工科论文中的实验数据描述允许较高的 AI 辅助比例,而文科论文则需严格限制核心论点的 AI 生成。同时,检测标准应与学术能力评估相结合,避免将 AI 率作为唯一评判依据。华东师范大学允许 AI 生成内容不超过 20% 但需标明的做法,为这种弹性管理提供了参考。

2. 推动检测技术的多维升级

技术改进是破解乱象的关键。MitataAI 等工具通过多级降重和语义分析,已在一定程度上提升了检测准确性。未来,应加强对创作过程的追溯,例如通过区块链技术记录 AI 工具的使用痕迹。同时,引入多模态检测技术,结合写作时间、设备信息等辅助判断,可有效降低误判率。中国民用航空飞行学院要求学生提交与 AI 的完整对话记录,正是这种过程管理的有益尝试。

3. 构建教育导向的治理体系

教育理念的转变比技术改进更为根本。香港大学从禁止使用 AI 转向开放但要求标注的政策调整,启示我们应从 “防作弊” 转向 “促能力”。高校可通过开设 AI 学术应用课程,培养学生的提示词设计、事实核验等核心技能。在考核方式上,可借鉴同济大学法学院的做法,将部分论文作业改为现场开卷考试,从结果导向转向过程导向。此外,建立学生 AI 使用声明制度,明确标注辅助内容的来源和比例,既能规范使用行为,又能提升学术透明度。

4. 强化多方协同的监管机制

教育部门、高校、技术企业需形成治理合力。教育部应尽快出台 AI 检测的统一指导意见,规范检测工具的技术标准和使用流程。高校应建立包含教师、技术专家、学生代表的申诉委员会,对争议检测结果进行人工复核。技术企业则需提高算法透明度,定期公开训练数据和检测逻辑,接受社会监督。例如,Turnitin 国际版通过开放部分算法参数,已在一定程度上提升了检测公信力。

🌱 未来展望:在变革中重构学术生态

AIGC 检测乱象的本质,是技术革命与教育范式的碰撞。2025 年的破局之道,在于将 AI 从 “学术敌人” 转变为 “创新伙伴”。通过建立弹性检测标准、升级检测技术、重构教育理念,我们可以在防范学术不端的同时,释放 AI 的学术赋能价值。正如华东师范大学传播学院院长王峰所言:“教育的核心是培养原创力,而非重复性技能”。当高校能够引导学生合理使用 AI 工具,将精力聚焦于批判性思维和创新研究时,这场由检测乱象引发的变革,或将成为学术生态升级的契机。

在这场博弈中,技术始终是手段,教育才是目的。唯有回归学术本质,建立以人为本的治理体系,我们才能在 AI 时代守护知识创造的价值。而这,正是 2025 年高校应对 AIGC 检测挑战的终极答案。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味