🔍 智能降重技巧:2025 最新 AI 检测与论文优化方法解析

🔍 一、2025 年 AI 检测系统的底层逻辑大揭秘

- 句式僵化:AI 生成的句子往往结构固定,比如开头总用 “基于……”“研究表明……”,或者全是长难句堆砌。

- 用词单一:高频词重复率高,像 “分析”“研究”“探讨” 这类词汇一旦密集出现,系统立马亮红灯。

- 逻辑断层:段落之间缺乏自然过渡,呈现 “背景→案例→结论” 的模块化流水账结构。

🛠️ 二、6 大硬核降重技巧:从词句到结构的全方位改造

1. 句子结构手术刀:长短交替 + 因果倒装

2. 高频词替换军火库:建立学科专属同义词库

- “分析” → 剖析、解构、推演

- “研究” → 考察、探究、论证

- “重要” → 关键、核心、不可或缺

3. 段落逻辑粉碎机:打乱顺序 + 添加过渡句

4. 高风险段落急救包:长句拆短 + 细节填充

- 长句拆短:把 “该理论被广泛认可” 改成 “这一理论在学界引发热议,多位学者通过实证验证了它的可行性”。

- 细节填充:给 “政策推动行业发展” 加上 “政策的持续倾斜,为行业注入了新的增长动力,2024 年相关企业融资额同比增加 67%”。

5. 翻译大法终极版:四国语言接力改写

6. 内容价值升华器:数据增肥 + 案例更新

- 数据增肥:给简单的结论添加具体数据,比如 “PD-1 抑制剂治疗非小细胞肺癌有效率为 38.5%” 升级成 “2024 年 Ⅲ 期临床试验显示,PD-1 抑制剂组(n=120)的 ORR 为 38.5%(95% CI: 32.1-44.9),EGFR 野生型患者中位 PFS 较化疗组延长 4.2 个月”。

- 案例更新:把 “直播带货发展迅速” 改成 “2025 年某地方特色农产品直播,通过‘县长 + 网红’模式,单场销售额突破 500 万元,带动产业链就业人数增长 20%”。

🚀 三、工具组合拳:从生成到检测的全流程优化

1. 黄金三角战术:生成 - 优化 - 检测闭环

- 初稿生成:用 “语落 AI” 快速产出框架,避免从零写作的重复率。

- 深度降重:上传到 “万能小 in”,选择 “知网 AIGC 检测模式”,系统会自动改写高风险句子,实测能把 AI 率从 58% 降到 4.1%。

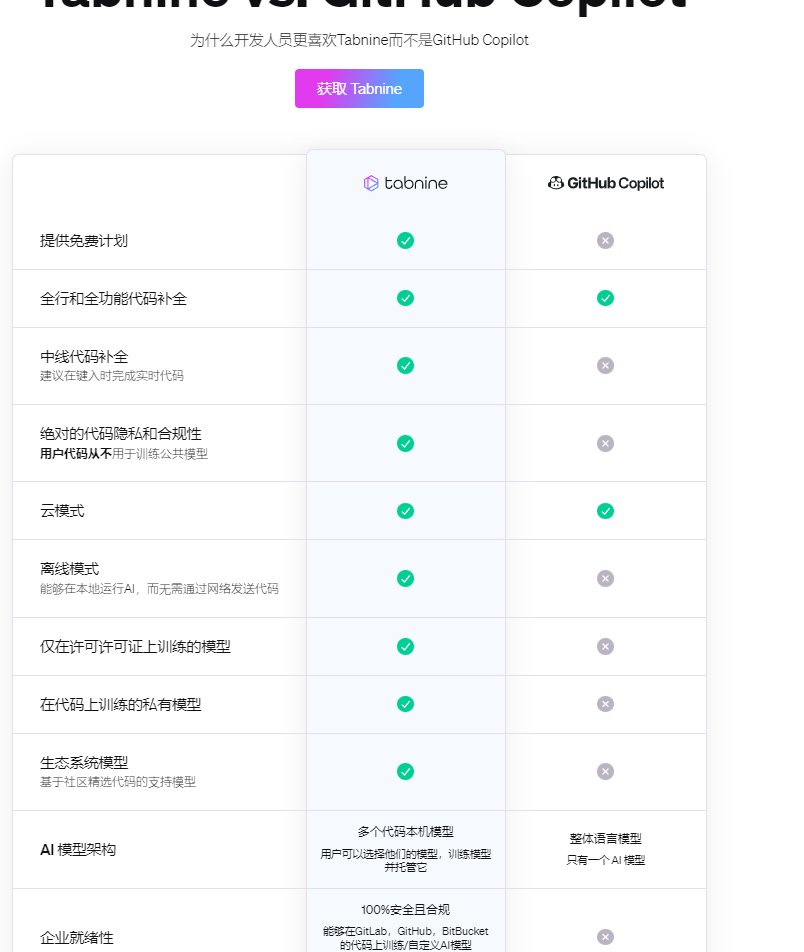

- 终极检测:用 “Scholingo” 进行多模态检测,它的阈值比 Turnitin 高 30%,能发现隐藏的图表和公式重复。

2. 参考文献核武器:格式优化 + 去重

- 格式优化:用 EndNote 统一参考文献格式,注意期刊名缩写要符合国际标准(如《Nature》缩写为 Nat.),作者姓名格式统一(姓全大写,名首字母缩写,如 ZHANG S)。

- 去重处理:删除同作者多篇文献中相似度>80% 的条目,避免被系统判定为集中重复。

3. 学科专属工具箱:文科重理论,理工科玩数据

- 文科论文:用 “秘塔写作猫” 进行语言润色,重点调整过渡句,比如把 “此外” 换成 “从另一个维度来看”。同时添加田野调查数据,比如 “2024 年对 XX 村的实地访谈显示,85% 的村民认为文化认同提升了社区凝聚力”。

- 理工科论文:用 “PaperPass” 的 “代码防护盾” 功能,把实验代码转换成伪代码,比如把 “for i in range (10):” 改成 “依次遍历 1 到 10 的整数”。还可以用 Tableau 生成互动数据趋势图,规避文字描述的重复。

🚨 四、高校政策红线:这些操作千万别碰

1. 明确禁止的 AI 使用场景

- 核心环节:研究设计、数据分析、论文撰写等,比如直接用 AI 生成 “研究假设” 或 “结论总结”。

- 数据造假:改动原始实验数据或生成虚假图表,比如把 “实验失败率 30%” 改成 “有效率 70%”。

- 格式偷懒:依赖 AI 自动生成参考文献,不检查作者名缩写、页码等细节。

2. 检测结果的生死线

- AIGC 率:大部分高校要求低于 40%,江苏师范大学等部分院校甚至要求低于 20%,否则不能参加答辩。

- 重复率:本科论文通常要求低于 30%,硕士低于 20%,SCI 期刊投稿建议控制在 15% 以下。

3. 误判申诉的 3 大证据

- 原文与相似文献的核心差异对比表:用不同颜色标注改写部分。

- AI 工具使用记录:包括对话历史、生成内容截图。

- 格式修正报告:用 EndNote 重新生成的参考文献格式文件。

💡 五、降重不翻车的终极心法

- 人工复核是底线:AI 降重后,必须逐段检查逻辑是否通顺,比如理工科的实验步骤是否连贯,文科的理论推导是否自洽。

- 保留修改痕迹:用 Word 的 “修订模式” 记录每一处改动,方便导师审核。

- 提前规划时间:至少预留 2 轮检测和修改周期,避免临近答辩才发现重复率超标。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味