📌 手动排版的那些 “隐形消耗” 你真的算过吗?

每天打开文档编辑器,你是不是也总在重复这些动作?选中标题调字号,拉着滑块改行距,图片插入后反复拖到居中,甚至为了对齐列表项,一点点敲空格凑位置。这些看似琐碎的操作,累积起来的时间成本其实相当惊人。

我见过不少自媒体团队做过统计,一篇 1500 字的公众号文章,从初稿完成到最终发布,花在格式调整上的时间平均是 47 分钟。这还不算反复修改时的格式错乱 —— 比如刚调好的封面图,改段文字就突然跑到页脚;好不容易对齐的多级标题,复制粘贴后序号全乱了套。

更麻烦的是团队协作场景。同一个项目文档,有人习惯用宋体,有人偏爱微软雅黑;这边按章节分文件夹,那边非要合并成一个文档标颜色区分。最后汇总时,光是统一字体和页码格式,就能耗掉小半天。这种内耗根本不是 “细心点就能避免” 的问题,而是手动排版本身就带着 “反效率” 基因。

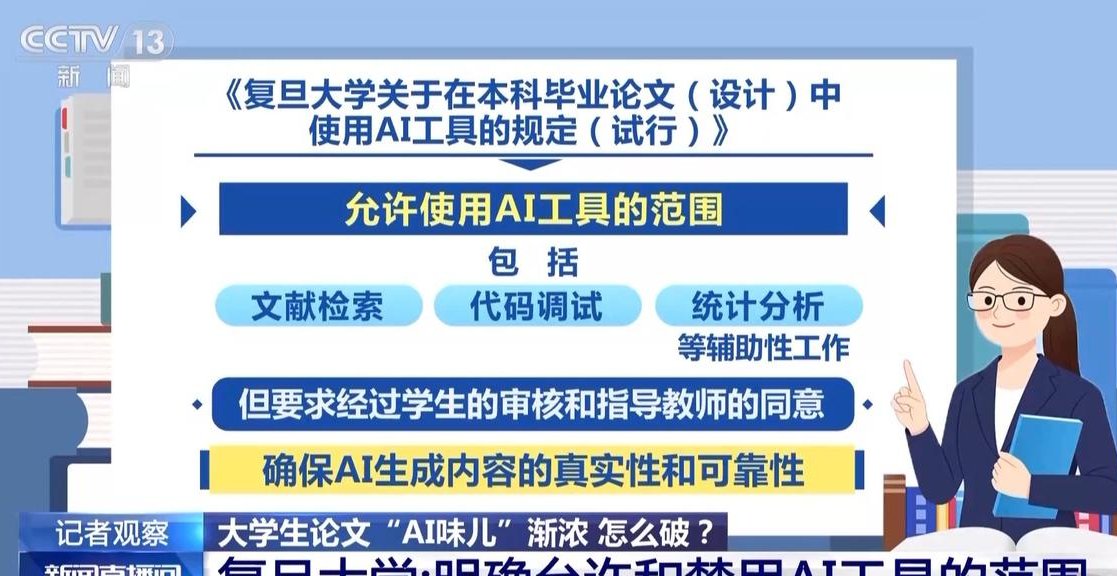

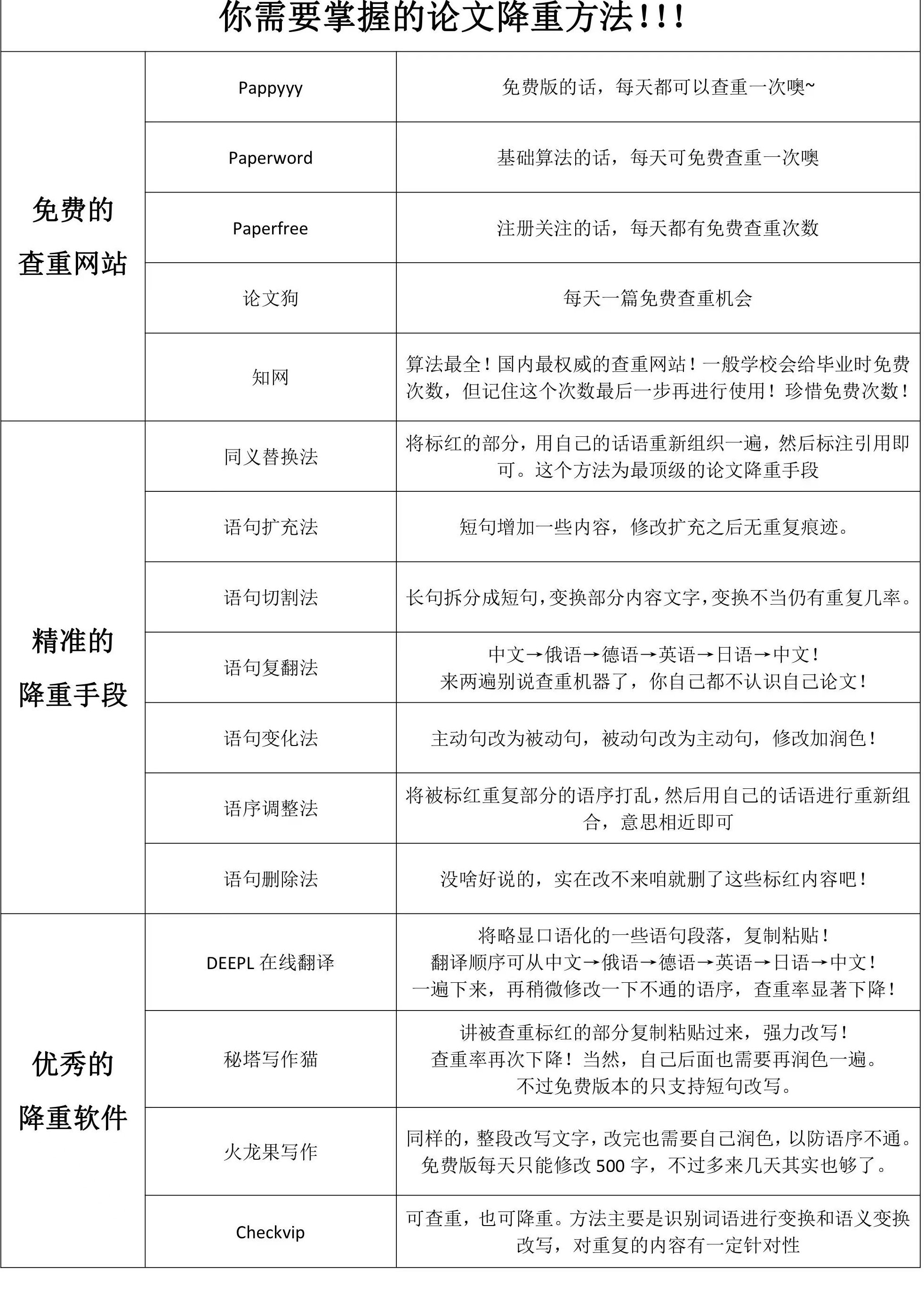

最让人无奈的是 “格式焦虑”。有位做学术论文的朋友说,每次交稿前都要对着学校的格式手册逐页核对,页眉页脚、引文标注、图表编号,任何一个细节出错都可能影响答辩。这种精神压力,其实完全可以通过工具解决。

🤖 AI 排版到底靠什么实现 “一键到位”?

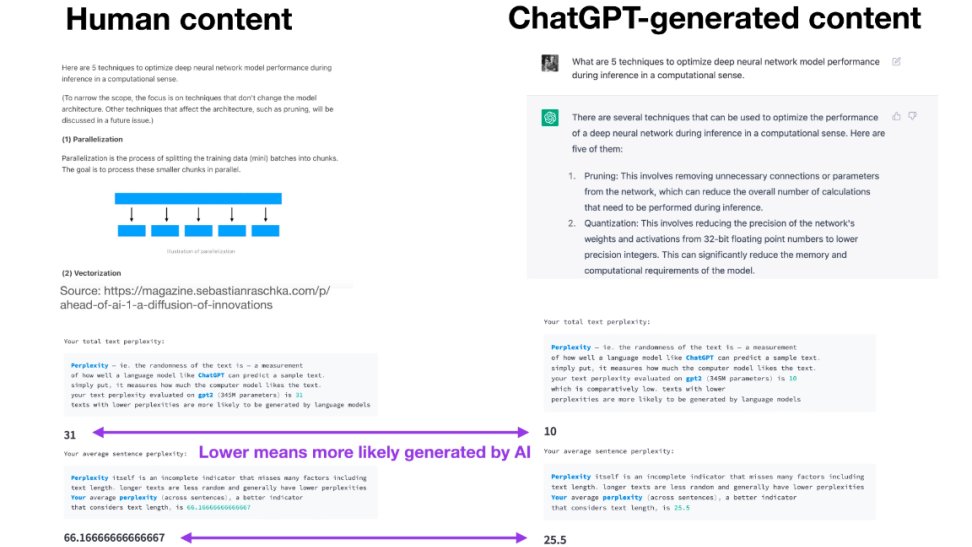

别觉得 AI 排版是什么高深技术,说白了,它就是把人脑子里的 “格式规则” 变成了机器能看懂的算法。比如你每次排版公众号文章,都会遵循 “大标题居中 + 黑体 20 号,正文两端对齐 + 宋体 14 号,配图宽度不超过 600 像素” 的潜规则,AI 做的就是把这些规则提前 “学” 进去。

它的核心逻辑分三步:先识别内容结构,通过语义分析判断哪些是标题、哪些是正文,甚至能区分出引言和结论;再匹配场景模板,比如检测到你在写简历,就自动调用 “姓名居顶 + 工作经历左对齐” 的布局;最后动态适配平台,同一篇文章复制到知乎,会自动把公众号的首行缩进改成段间距,图片尺寸也跟着平台要求调整。

现在主流的 AI 排版工具都带 “自学习” 功能。你手动修改过一次格式偏好,比如把默认的蓝色标题改成墨绿色,下次它就会记住这个选择。有团队测试过,经过 3 次个性化调整后,AI 排版的匹配准确率能达到 92%,基本不需要二次修改。

可能有人担心复杂格式搞不定,比如论文的目录自动生成、合同里的条款编号嵌套。其实现在的 AI 已经能处理这些进阶需求了 —— 它能识别 “第一章”“1.1.1” 这样的层级关系,甚至能根据参考文献的作者和年份,自动生成符合 GB/T 7714 标准的引文格式。

📊 这些场景用 AI 排版,效率至少翻 3 倍

自媒体创作者绝对是 AI 排版的最大受益者。以前写一篇推文,光是调整封面图和正文的间距就要试五六次,现在把初稿扔进工具,3 秒就能生成符合平台规范的版式。有个美食博主分享过,她用 AI 排版后,每天能多更 1 篇短文,因为省出来的时间足够多写一段食材测评。

企业办公场景里,周报和会议纪要的排版最让人头疼。不同部门有不同格式要求,销售部要突出数据表格,市场部偏爱图文混排。AI 排版能记住每个部门的模板,你输入 “本周销售数据”,它就自动调出带折线图占位符的表格样式,连表头颜色都按部门规范设置好了。

学生群体对付论文和作业时,AI 排版简直是救星。某高校的调查显示,用 AI 排版的学生,论文格式修改时间从平均 5.2 小时降到 47 分钟。更关键的是,它能自动检测格式错误,比如参考文献序号和正文引用不对应,图表编号和标题位置颠倒,这些人工很难查出来的问题,机器一眼就能发现。

印刷行业的朋友告诉我,他们现在做宣传册排版,已经不用设计师逐页调整了。AI 能根据文字量自动分配版面,标题太长就缩小字号,图片太多就自动生成拼图版式,最后设计师只需要微调细节。这种 “人机协作” 模式,让他们的出稿速度提升了 40%。

⚠️ 别被 “全自动” 带偏,这 3 个细节决定体验好坏

不是所有叫 “AI 排版” 的工具都真的好用,很多产品打着 “一键搞定” 的旗号,实际用起来却处处卡壳。我踩过的坑里,最常见的是格式僵化—— 生成的版式确实规范,但想改个行距都要翻半天设置。好的工具应该是 “全自动 + 半手动” 结合,比如双击标题就能调出快捷修改栏,拖动滑块实时预览效果。

隐私安全必须重点关注。排版时难免涉及合同、报表等敏感内容,要是工具要求上传到云端处理,风险就太大了。现在靠谱的 AI 排版工具都支持本地处理,数据不经过服务器,尤其适合企业用户。我一般会先看工具的隐私协议,明确写着 “本地计算” 才敢用。

兼容性问题也很容易被忽略。你在 Word 里用 AI 排好的格式,复制到 PDF 里会不会乱?发到微信对话框能不能保持原样?真正成熟的工具会做全场景适配测试,甚至能自动生成 “纯文本版”“图文版”“简洁版” 三个版本,方便在不同渠道使用。

还有个细节是 “格式迁移”。比如你在旧电脑上设置的排版偏好,换台设备能不能同步?团队成员之间能不能共享模板?这些看似小事,其实直接影响长期使用体验。我目前用的工具支持云端模板库,团队建个共享文件夹,新人入职直接调用现成的格式,省得再教一遍排版规则。

🚀 未来 1 年,AI 排版会颠覆这 3 类工作模式

别以为 AI 排版只会改改字号行距,它接下来要革的是 “内容生产全流程” 的命。现在已经有工具能做到 “写完就排好”—— 你在编辑器里输入文字时,AI 实时分析内容类型,写着 “# 标题” 就自动应用标题格式,插入 “1. ” 就默认生成有序列表,整个过程完全无感。

跨平台发布将变得异常简单。想象一下,你写好一篇产品说明,AI 自动生成适合官网的长图文版、适合小红书的卡片版、适合抖音的文字幕版,甚至连适配不同手机型号的字体大小都自动调整好。这种 “一次创作,全平台适配” 的模式,会让内容运营的效率提升不止一个量级。

最值得期待的是 “语义驱动排版”。比如你输入 “这段要突出紧急性”,AI 就会自动把文字标红加粗;写 “这里是重点数据”,它就生成带底色的信息框。它不再只是机械地套用格式,而是能理解内容的情感和重要性,让排版真正服务于信息传递。

还有个趋势是 “个性化模板进化”。工具会根据你的行业、内容类型、甚至阅读数据不断优化排版方案。比如发现你的公众号读者更喜欢紧凑排版,就自动缩小段间距;检测到某类标题打开率高,就调整标题的字体和位置。这种 “用数据反推最优格式” 的能力,是手动排版永远做不到的。

其实说到底,AI 排版的核心不是替代人,而是把人从机械劳动中解放出来。那些花在调整格式上的时间,本该用在打磨内容、思考创意上。现在的技术已经足够成熟,与其抱着 “手动更放心” 的老观念,不如花 10 分钟试试 —— 你会发现,原来排版真的可以不用费脑子。