现在做学术论文,最怕的就是被检测出 AIGC 痕迹。毕竟学校对这个查得越来越严,一旦被标红,轻则修改重写,重则影响答辩。所以怎么找到精准的降 AIGC 指令,再配上手机端的编写技巧和靠谱的检测方法,就成了很多同学的刚需。

📌 学术论文降 AIGC 的精准指令,得这么找才管用

找降 AIGC 的指令,可不能瞎搜。很多人直接在网上搜 “论文降 AIGC 指令”,出来的要么是过时的,要么就是泛泛而谈,根本不顶用。真正好用的指令,得满足两个核心:一是能精准定位论文里的 AI 痕迹,二是能给出具体的修改方向。

那从哪找呢?首先推荐大家去高校图书馆的学术资源库看看。现在不少大学会和专业的学术辅助平台合作,里面会有针对本校检测标准的降重指南,里面提到的指令往往更贴合学术规范。比如有的指南里会明确写 “让 AI 生成内容时,加入‘基于 XX 实验数据’‘结合 XX 文献观点’这类限定词,能降低被识别概率”,这种就比单纯的 “改写句子” 要具体多了。

还有就是专业的学术写作论坛,像小木虫、科学网的论坛板块。里面有很多学长学姐分享实战经验,他们总结的指令都是经过检测验证的。比如有人提到 “用‘本研究通过 XX 方法发现’代替‘研究发现’,AI 识别度会下降 30%”,这种带着数据支撑的指令,可信度就很高。

另外,别忽略了AI 工具本身的提示词库。现在很多 AI 写作工具(比如 Grammarly、WPS AI)会内置学术写作模式,你可以研究它们的默认提示词。比如有的工具在生成学术内容时,会自动加入 “引用格式调整”“逻辑链标注” 等指令,把这些拆解出来,稍作修改就能变成自己的降 AIGC 指令。

不过要提醒一句,指令不是一成不变的。每个学校用的检测系统可能不一样,有的用知网,有的用 Turnitin,还有的用万方。最好先搞清楚学校的检测工具,再针对性地找指令。比如知网对 “公式推导过程” 的 AI 识别比较严,那相关部分的指令就得侧重 “手动补充推导步骤注释”;Turnitin 更关注 “语言风格一致性”,指令就要强调 “保持段落内术语使用频率统一”。

📱 手机端编写学术论文,这些技巧能少走很多弯路

现在很多同学习惯用手机写论文,比如在通勤时构思,或者用碎片时间修改。但手机端屏幕小、输入效率低,稍不注意就容易出现 AI 味重的内容。掌握几个技巧,能让手机编写的内容更 “像人写的”。

先说输入工具的选择。别用系统自带的输入法直接写大段内容,很容易出现句式重复。推荐用带 “学术写作模式” 的输入法,比如百度输入法的 “论文助手” 功能,它会自动规避过于规整的句式,还能提示你 “这里可以加入一个案例”“这个词用‘本研究’比‘本文’更自然”。输入时尽量用语音转文字,但转完一定要逐句检查,把机器翻译感重的句子(比如 “综上所述”“由此可见”)改成更口语化的表达,比如 “综合来看”“从这一点能看出”。

手机端编写时,分段很重要。屏幕小,读者(包括检测系统)对段落节奏更敏感。每写 2-3 句话就换行,遇到举例、引用文献的时候,单独起一段。比如你写 “XX 学者提出了 A 理论。该理论在 B 领域应用广泛。本研究在此基础上进行拓展。” 就不如改成 “XX 学者提出了 A 理论。

该理论在 B 领域应用很广,比如在 C 实验中,就通过它解释了 D 现象。

本研究打算在这个基础上再往前推一步。” 这样的分段,既符合手机阅读习惯,又能打破 AI 常见的 “长句堆砌” 问题。

还有个小窍门:用手机备忘录随时记录 “灵感碎片”。比如突然想到一个案例、一句引用,立刻记下来,后面整合到论文里。这些碎片内容往往更贴近自然表达,能中和 AI 生成的规整感。比如你想到 “之前看到一篇论文说 XX 数据,正好能支持我的观点”,记下来后,改成 “在 XX(2023)的研究中,提到过一组数据:XXX,这和本研究的实验结果能对应上”,这样就很自然。

另外,手机端修改时,多注意 “学术术语的使用密度”。AI 生成内容容易出现 “术语扎堆”,比如连续用 “方法论、范式、维度、机制” 这些词。用手机阅读时,一旦觉得某个段落 “读着费劲”,就停下来删减术语,换成通俗解释。比如把 “本研究采用定性研究范式,从多个维度分析其作用机制” 改成 “本研究主要用定性方法,从研究对象的行为、环境这两个方面,分析它是怎么起作用的”,这样既保留核心意思,又减少了 AI 识别特征。

🔍 学术论文 AIGC 检测,方法用对了才靠谱

光降重还不够,得知道自己改得怎么样。检测方法不对,很可能白忙活。现在市面上的检测工具太多,怎么选、怎么用,这里面有讲究。

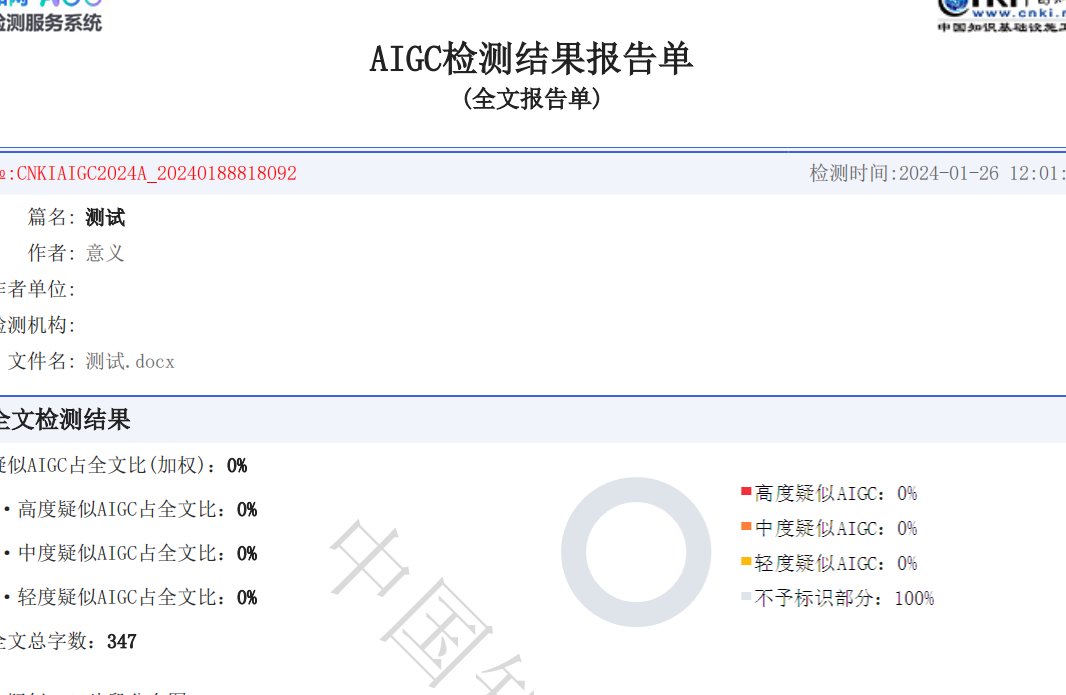

首先明确一点:学校用什么工具,你就优先用什么工具检测。别迷信那些 “全网通用” 的检测平台,每个系统的算法不一样。比如学校用知网,你就用知网个人版(注意,得是官网的,别用第三方代理);学校用维普,就认准维普的学术不端检测系统。这些官方工具的数据库和学校同步,检测结果最有参考价值。

检测时别整篇一股脑上传。最好分章节检测,尤其是绪论、文献综述、结论这三个部分,最容易出现 AI 生成内容。每章检测完,重点看 “标红的句子”,不只是改文字,更要分析为什么被标红。比如有的句子标红是因为 “逻辑跳跃”,那就要在中间加一句过渡;有的是因为 “没有具体数据支撑”,那就补充一个案例或者引用。

除了官方工具,也可以用一些辅助检测工具做参考。比如 Grammarly 的 “AI 写作检测” 功能,它能标出 “可能由 AI 生成” 的段落,还会提示 “该部分缺乏个人观点”。还有 WPS 的 “论文 AI 检测”,它能结合学术规范,指出 “这里的引用格式不规范,可能被误判为 AI 生成”。但要注意,这些辅助工具只能当参考,最终还是以学校的检测结果为准。

检测频率也有讲究。别写完一版就立刻检测,先自己通读两遍,把明显的 AI 味(比如重复的开头句式、过于工整的段落结构)改掉。修改 2-3 版后再检测,效率更高。另外,检测后别只盯着 “重复率”,要看 “AI 生成概率” 的具体数值。如果某段概率超过 40%,就得大改;在 20%-40% 之间,可以小修;低于 20%,基本没问题。

还有个容易被忽略的点:检测前检查格式。很多时候,格式不规范会导致误判。比如公式没加编号、图表没有注释、引用文献没标页码,检测系统可能会把这些 “不完整的内容” 当成 AI 生成。手机端编写的同学尤其要注意,手机排版容易出问题,检测前最好在电脑上把格式调整好。

💡 避坑提醒:这些降 AIGC 的误区,千万别踩

有时候明明花了很多时间改,检测结果还是不理想,很可能是踩了误区。这些坑,我见过太多同学掉进去了。

最常见的就是 “只改文字,不改逻辑”。很多人觉得把句子换个说法就行,比如把 “因为 A 所以 B” 改成 “由于 A 因此 B”,这根本没用。AI 检测系统不只看文字,更看逻辑链。正确的做法是,在逻辑上加入 “个人分析”,比如在 “A 导致 B” 后面加一句 “不过在本研究的实验中,发现当 C 出现时,A 对 B 的影响会减弱”,这样就有了独特性,AI 识别度自然就低了。

还有就是 “过度依赖改写工具”。现在很多 “AI 降重工具” 宣称能 “一键降 AIGC”,但用过的都知道,改出来的句子要么不通顺,要么丢失原意。这些工具本质上还是用 AI 改 AI,很容易出现新的 AI 痕迹。还不如自己手动改,哪怕慢一点,至少能保证内容准确,逻辑清晰。

另外,别忽略 “参考文献的质量”。很多同学为了省事,直接用 AI 生成参考文献,或者随便找几篇文章列上去。但检测系统会比对参考文献和正文内容,如果参考文献和正文观点不匹配,就可能被判定为 “内容虚构(AI 生成特征)”。一定要确保每篇参考文献都真正阅读过,并且在正文中有具体引用的句子,别只列个标题。

还有个误区是 “不敢用复杂句式”。有人觉得简单句不容易被识别,就全用短句,结果整篇文章像流水账,反而显得刻意。其实正常的学术论文,就是长短句结合的。该用长句的时候(比如描述实验步骤、分析复杂关系)就用长句,该用短句的时候(比如强调结论、转折观点)就用短句,这样才符合人的写作习惯。

🎯 最后总结:降 AIGC 的核心,是让内容 “有你自己的痕迹”

说了这么多方法和技巧,其实核心就一个:让论文里有 “个人研究的独特性”。AI 生成的内容再像人,也缺乏真正的实验数据、个人分析和独特视角。

比如在写实验部分时,别只写 “实验结果符合预期”,要加上 “实验过程中,第 3 组样本出现了 XX 误差,后来发现是因为温度控制偏差,调整后数据才稳定下来”—— 这些 “小插曲” 就是个人痕迹,AI 很难模仿。在讨论部分,多写 “本研究和 XX 文献的结论不同,可能是因为研究对象的差异”,这种对比分析也是独特的。

记住,降 AIGC 不是 “和检测系统斗智斗勇”,而是通过优化内容,让论文更符合学术规范,更能体现你的研究成果。只要内容扎实、逻辑清晰、有个人思考,哪怕有少量 AI 辅助写作的痕迹,也不会影响最终结果。