最近半年,我接触了不下 20 款 AI 排版工具。从 Canva 的 AI 设计助手到 Figma 的自动布局插件,再到专门做长文排版的 Copy.ai,这些工具的迭代速度让人咋舌。上周给客户做年度报告排版,用某款 AI 工具试了下,5 分钟生成的版式居然比团队实习生熬两个通宵做的还要工整。

但诡异的是,客户最终选的还是我们设计师修改过的版本 —— 那个被 AI 爱好者嘲笑 "效率低下" 的方案。这事儿让我琢磨了很久,AI 排版真的能替代人工吗?尤其是当 AI 已经能精准模仿宫崎骏的插画风格、甚至能写出酷似莫言的小说片段时,我们还能说清什么是原创吗?

📊 AI 排版的真实能力边界

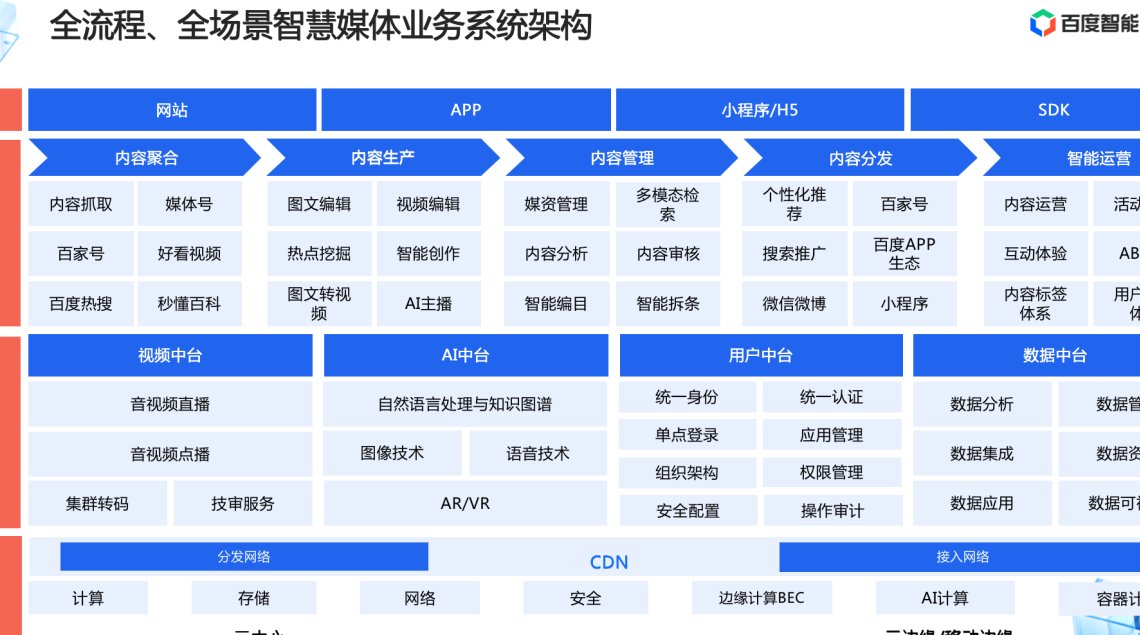

现在的 AI 排版工具,已经能做到很多让人惊叹的事。字节跳动内部测试的 "智能版式引擎",能根据文章内容自动调整字体大小、行间距和配图位置。我见过它处理一篇科技新闻,在提到芯片架构时自动缩小文字密度,留出更多空白给电路图;讲到市场数据时,又会把关键数字用橙色加粗,旁边自动生成迷你折线图。

这种 "语义感知排版" 确实解决了很多基础问题。某知名公众号运营告诉我,他们现在用 AI 处理日常资讯,排版效率提升了 70%。以前需要设计师手动调整的标题层级、引文样式,现在 AI 看一眼内容就知道该怎么处理。甚至有工具能学习特定平台的排版规范,比如知乎的回答格式、小红书的图片比例,输出的内容几乎不需要二次修改。

但深度合作过就会发现,AI 的短板比长处更致命。上个月帮一个餐饮品牌做宣传册,AI 给出的方案把红烧肉图片和减肥文案并排放在一起,版式上挑不出错,但那种视觉上的违和感,只有人能瞬间察觉。还有次处理诗歌排版,AI 严格按照 "每句居中" 的规则来排,却完全破坏了诗句的呼吸感 —— 人类设计师会根据诗意调整每行的缩进,这种微妙的节奏把控,AI 目前还学不会。

更麻烦的是创造性调整。客户要求 "用排版体现时间流逝",我们设计师做了个从左到右逐渐褪色的效果,AI 却只会机械地在页脚加个时钟图标。它能理解规则,却理解不了情绪;能处理逻辑,却处理不了隐喻。这就是为什么高端杂志和品牌手册,至今还是得靠人工一点点打磨。

✍️ 人工排版的不可替代性

很多人觉得排版就是 "排得整齐",这是对这个职业最大的误解。真正的排版是信息的翻译者,要把文字背后的情绪、逻辑和重点,通过视觉语言传递给读者。去年参与某本书的再版设计,原书用的是常规宋体排版,我们团队改成了竖排右翻的版式,配合手写体批注,瞬间让 30 年前的文字有了历史厚重感。这种 "让形式服务于内容灵魂" 的工作,AI 还没法接手。

人类设计师的优势,在于对 "例外情况" 的处理。电商平台的大促页面,AI 能把优惠券排得整整齐齐,但遇到 "限量秒杀" 这种需要制造紧迫感的场景,还是得靠人来打破规则 —— 故意放大某个数字、让按钮边缘带点颤抖的效果、用渐变色制造倒计时的视觉冲击。这些打破常规的设计,恰恰是转化率的关键。

还有个容易被忽略的点:排版是有文化语境的。给日本客户做方案时,他们特别强调 "留白的敬意",标题旁边必须留足够空白;给中东客户做设计,又要注意避免某些几何图案的组合。这些藏在显性规则背后的文化密码,AI 数据库里就算有记录,也很难灵活运用。上次用 AI 生成阿拉伯语宣传页,它严格遵守了右到左的排版规则,却把女性形象放在了页面最左侧 —— 在当地文化里,这是非常不妥的安排。

💡 真正厉害的排版师,都在做 "反 AI" 的事。他们故意保留一些 "不完美":让某个字母稍微出格、让某段文字倾斜一点、用手写箭头代替标准符号。这些打破 AI 认知的设计,恰恰成了品牌识别度的来源。就像苹果官网的排版,看似简洁,其实每个元素的位置都经过上百次调整,那种 "看似随意实则精准" 的感觉,AI 目前还模仿不来。

🎨 风格模仿与原创的灰色地带

Midjourney 现在能精准模仿莫奈的光影、梵高的笔触,甚至能混合两种风格创造出 "宫崎骏式的赛博朋克"。排版领域更夸张,Adobe 最新测试的工具,输入 "模仿《纽约客》杂志的排版风格",生成的页面连广告和文章的比例、标题字体的细微倾斜都分毫不差。这种技术进步,正在动摇我们对 "原创" 的认知。

法律层面已经出现混乱。去年有个案例,某设计工作室用 AI 模仿某知名杂志的排版风格做了本画册,被起诉侵权。法院最终判和解,因为现行法律很难界定 "风格模仿" 和 "版权侵权" 的界限。文字版权有明确的查重标准,但排版风格这种偏视觉的东西,到底模仿到什么程度算侵权?没人能说清。

更麻烦的是原创性的判定标准。以前我们说 "原创",指的是从 0 到 1 的创造。现在 AI 能把 100 种经典排版风格拆解重组,生成一种全新的版式 —— 这种 "基于已有风格的创新",算不算原创?某知名设计奖今年就遇到了这个难题,最终把奖项颁给了一个人机协作的作品,但在获奖理由里特意注明 "人类设计师的创意指导占比超过 60%"。

行业内其实已经形成了一套潜规则。看排版是否原创,现在不只看最终效果,更看 "设计决策过程"。比如用 AI 生成 100 个方案,然后人类设计师根据品牌调性、用户习惯和商业目标筛选调整,这个过程中的判断和选择,就被视为原创的核心。就像摄影师用 AI 修图不算抄袭,但直接用 AI 生成的图片冒充自己拍摄的作品,就会被行业抵制。

用户其实比我们更敏感。上次做用户调研,超过 80% 的受访者表示 "能一眼看出 AI 排的版"。不是因为不美观,而是因为 "太完美了"—— 完美的对齐、均匀的间距、标准的配色,反而失去了人类设计中那种微妙的 "呼吸感"。这种对 "人工温度" 的偏好,可能才是未来原创定义的关键。

🔍 重新定义数字时代的原创标准

面对 AI 的冲击,出版行业已经在调整原创认定规则。某知名出版社的新规定很有意思:如果 AI 参与了排版过程,必须在版权页注明 "AI 辅助设计",但这不影响作品的原创性认定。真正影响原创性的,是 "是否有独特的信息组织逻辑"。比如同样是美食文章,有人按烹饪难度排版,有人按地域分类,这种结构性的创意,才是原创的核心。

技术圈提出了 "原创度 = 独特视角 + 信息重组能力" 的新公式。去年有个获奖的 AI 排版作品,用的是很常规的杂志模板,但设计师根据内容特点,把 "食材采购清单" 做成了地铁线路图的形式,把 "烹饪步骤" 排成了游戏关卡的样式。这种将不同领域的信息结构跨界融合的能力,目前还是人类的专利。

用户认知也在重塑原创的价值。现在越来越多的品牌故意强调 "纯手工排版",就像以前强调 "手工制作" 一样。某小众文学杂志用活字印刷的排版风格,故意保留油墨不均的痕迹,反而吸引了大量年轻读者。他们在社交媒体上说 "这种不完美比 AI 的精致更有力量"。这说明原创的价值正在从 "结果的独特" 转向 "过程的真诚"。

法律界也在跟进。欧盟最新的 AI 法案草案里,特别提到 "风格模仿需获得原作者许可",但如何界定 "风格" 又成了新难题。排版领域的案例更复杂,某法院最近裁定,"连续使用超过 5 种特定排版元素的组合" 可能构成侵权。这种量化尝试虽然笨拙,却代表了行业规范的努力方向。

💡 人机协作的最优解

现在行业里做得好的团队,都形成了固定的人机分工模式。大体是 "AI 做框架,人类做细节":先用 AI 生成基础版式,确定标题层级、图文比例这些结构性元素;然后设计师介入,调整行间距、优化配色、增加情感化设计;最后再让 AI 检查格式错误和一致性问题。这种模式能把效率提升 40% 以上,又保留了设计的灵魂。

工具也在适应这种协作模式。Figma 最新的 AI 插件有个 "提示调整" 功能,设计师画个大致的草图,AI 会生成 10 种细化方案,但故意保留 1-2 处 "不完美",等着人类去优化。Adobe 的排版工具则会标注 "建议人工审核" 的区域,比如涉及文化符号、情感表达的部分,主动把决策权交还给人。

未来可能会出现 "AI 训练师" 这种新职业。不是教 AI 怎么设计,而是教 AI"什么时候该停手"。就像现在的摄影指导,不直接操作相机,而是告诉 AI"这个场景需要保留 30% 的混乱感"、"这个标题要有点犹豫的气质"。这种对 AI 输出的精准把控,可能会成为未来设计师的核心竞争力。

对普通用户来说,认清 AI 的定位很重要。它是效率工具,不是替代者。用 AI 处理常规排版,把省下来的时间花在创意构思上 —— 比如思考 "如何用排版传递品牌的幽默感"、"怎样的版式能让读者更容易记住核心信息"。这些需要深度思考的工作,才是人类不可替代的价值所在。

说到底,技术一直在重新定义创作的边界。从活字印刷到计算机排版,每次技术革命都有人担心 "机器会取代人",但最终结果都是创作形态的升级。AI 带来的不是威胁,而是让我们重新思考:当机器能做好所有标准化工作时,人类的创意价值到底在哪里?

对我来说,答案很简单:原创从不在于 "从未有人做过",而在于 "带着独特的视角和真诚的意图去做"。AI 能模仿风格,但模仿不出那种 "为了一个字的位置调整 30 次" 的偏执,模仿不出对用户阅读习惯的细腻洞察,更模仿不出设计背后的人文思考。这些,才是排版真正的灵魂。