每天打开编辑器,盯着空白的画布发呆 —— 这大概是不少小编的日常。选字体要翻遍字库,调行距反复拖动滑块,改个配色方案能耗掉半小时。更别说突发热点来时,一边要抓内容质量,一边要跟排版格式死磕,手忙脚乱到想砸键盘。

最近圈子里总在传,AI 排版要让小编失业了。尤其是秀米 AI 这类工具火起来后,"一键生成版式"" 智能适配多平台 " 的功能听起来确实吓人。但真上手用了三个月,发现事实可能跟大家想的不太一样。

📌 先说说小编们真正的痛点在哪?

不是排版本身有多难,而是重复劳动太耗精力。一篇推文改五遍是常事,每次改完标题都要重新调段落间距;换个发布平台,封面尺寸、字体限制全得重来。有次赶活动稿,光把 Word 里的表格转成适配移动端的样式,就耗了两小时。

更头疼的是 "审美疲劳"。天天跟对齐、配色、图标打交道,很容易陷入固定思维。想创新又怕偏离用户习惯,结果就是在 "安全区" 里反复横跳,自己都觉得内容长得差不多。领导还总说 "不够吸睛",可到底怎么改,谁也说不出具体方向。

时效性强的内容更要命。早上九点出的政策新闻,中午就得推解读。小编既要核实信息准确性,又要保证排版亮眼,经常顾此失彼。有次同事为了赶在 12 点前发稿,连错别字都没校完就推送,结果被读者在评论区指出来,尴尬到想删号。

✨ 秀米 AI 到底帮小编解决了什么?

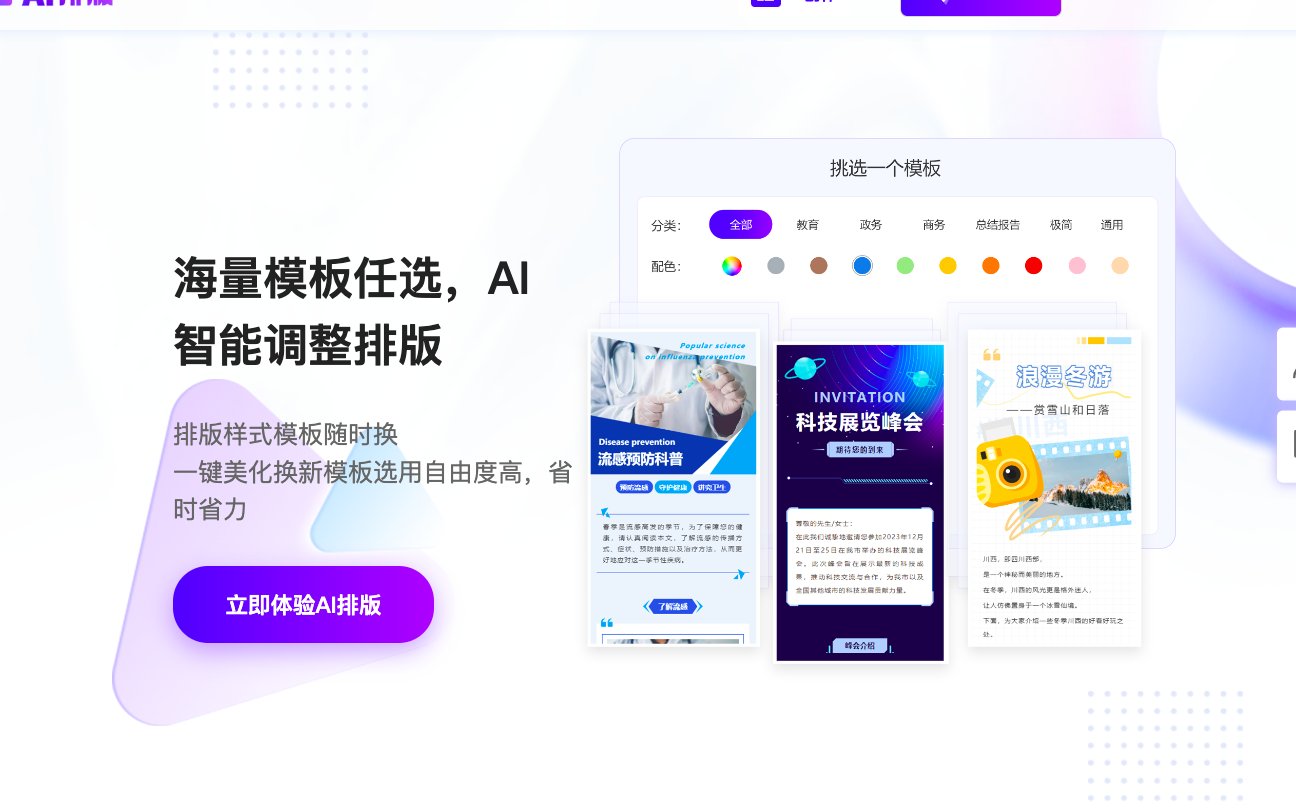

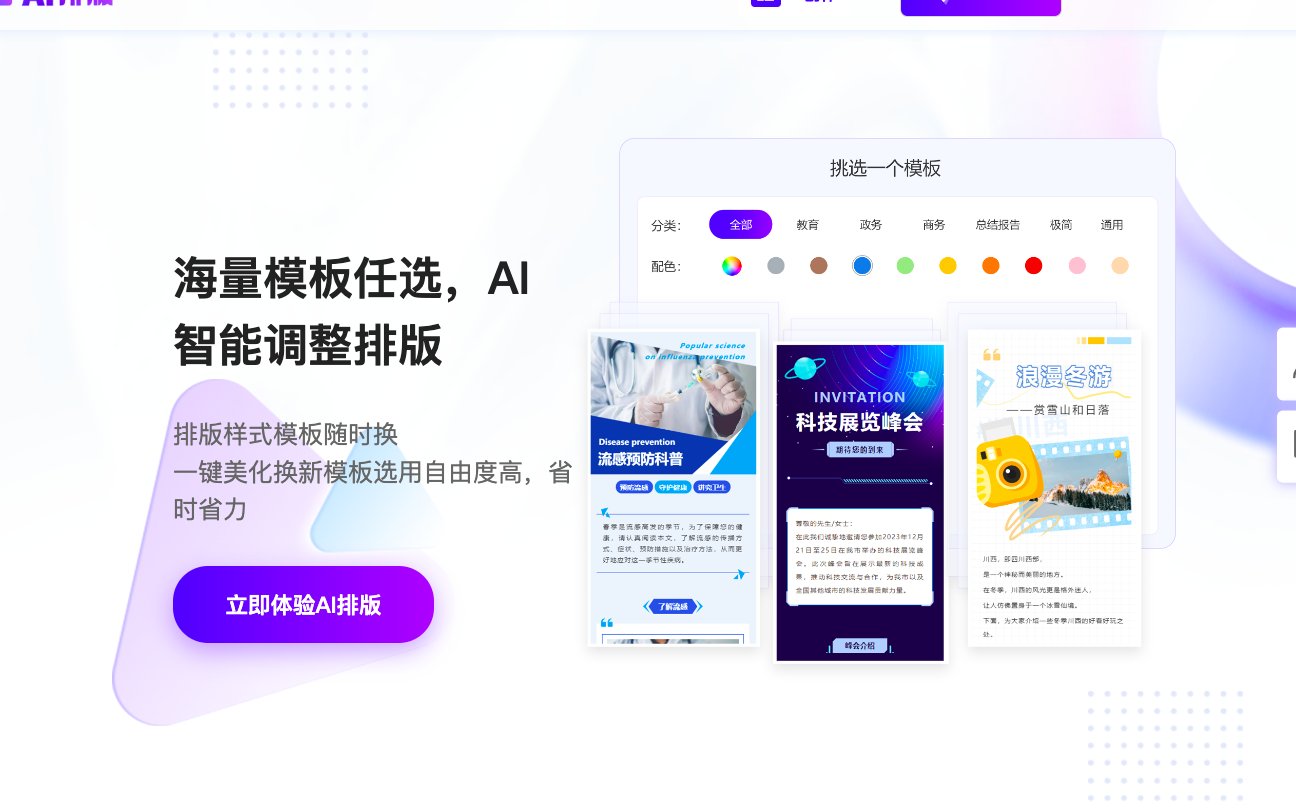

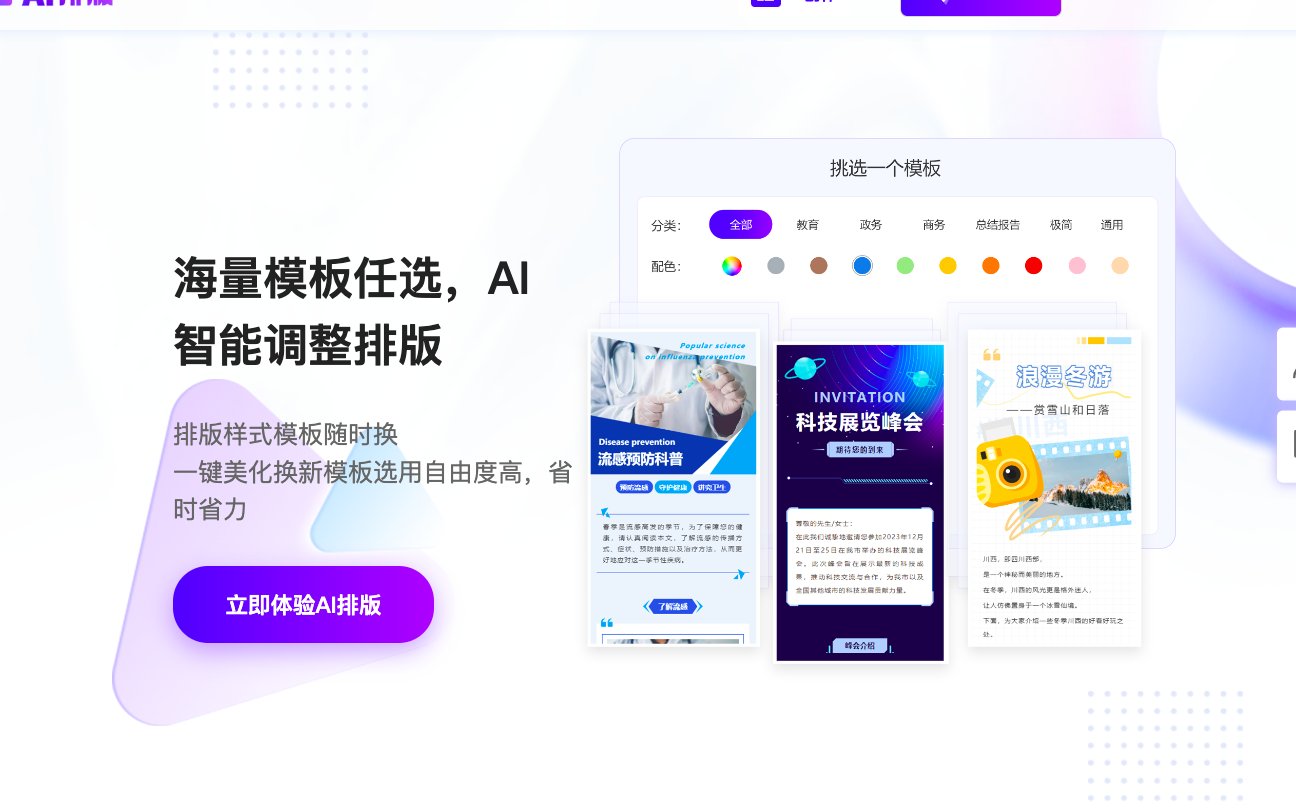

试了下它的「智能排版」功能,输入文字后,系统会根据内容类型(比如资讯、活动、测评)自动生成 3 套版式。标题用什么字体,正文行间距多少,配图留多大空间,全不用手动调。上周做产品发布会推文,直接用它生成的框架,十分钟就搭好了初稿。

「风格迁移」是个惊喜。选一篇爆款推文当参考,AI 能分析出它的排版逻辑,然后把这套逻辑套用到新内容上。之前模仿行业大号的版式,总学不像细节,现在连他们用的分隔线样式、标签圆角弧度都能复制过来,省了不少揣摩的功夫。

多平台适配终于不用重做了。同一份素材,勾选 "公众号 + 小红书 + 知乎",AI 会自动调整格式:公众号版保留复杂排版,小红书版简化成卡片式,知乎版直接去掉花哨装饰。再也不用存三个不同版本的文件,改内容时也只用更新一次。

最实用的是「问题诊断」。推送前让 AI 扫一遍,它能标出 "标题字体太小"" 段落间距不一致 ""配图风格混乱" 这类问题,还会给修改建议。新手小编很容易忽略这些细节,有了这个功能,至少能保证排版不出基础错误。

🤔 但这些功能真能取代小编吗?

试过让 AI 独立完成一篇完整推文,结果很明显 ——没有灵魂。它能把文字排得整整齐齐,却抓不住内容的情绪。比如写人物专访,AI 用了欢快的配色和活泼的图标,完全没注意到文章里提到的挫折故事,整体风格跟内容调性背道而驰。

创意性工作更是 AI 的短板。上次做节日特辑,想把日期拆成图形元素当装饰,这个想法 AI 根本理解不了。它给出的方案全是现成模板的组合,没有任何打破常规的设计。最后还是小编手动绘制了图形,这种 "跳出框架" 的思考,目前 AI 还学不会。

对用户心理的把握也差远了。同样是促销信息,老小编知道把 "限时" 两个字加粗放大,因为明白读者对紧迫感的敏感。但 AI 只会均匀分配视觉重点,把所有优惠信息堆在一起,反而让关键信息被淹没。这种基于经验的判断,不是算法能快速复制的。

🤝 真正的趋势是 "人机协作"

现在的工作流程变成这样:小编先确定内容核心亮点,比如 "这款产品的续航能力是卖点",然后让 AI 生成几个排版方向。接着挑出最合适的框架,手动调整细节 —— 把续航数据放到视觉中心,用电池图标强化记忆点,这些 AI 想不到的小心思,才是内容出彩的关键。

AI 负责 "做减法",小编负责 "做加法"。重复的格式调整、多平台适配交给 AI,小编专注于思考 "怎么让读者记住这个观点"。上周做行业报告,AI 半小时就把 20 页数据转换成了可视化图表,小编省下的时间,全用来琢磨怎么用一个案例说清复杂概念,读者反馈说比往期好懂多了。

甚至出现了新的工作技巧。有小编发现,给 AI 的指令越具体,得到的结果越好用。不说 "排一篇产品稿",而是说 "针对 25-30 岁女性,突出性价比,用柔和色调,标题要像朋友推荐的语气",AI 生成的方案就能省去很多修改功夫。这种 "训练 AI" 的能力,反而成了小编的新技能。

🔮 未来小编的核心竞争力是什么?

对内容的理解深度会更重要。同样的素材,能看出背后的用户需求,知道该强调什么、弱化什么,这种判断力没法被算法替代。比如同样写手机评测,普通小编列参数,优秀小编能抓住 "父母用起来是否方便" 这个角度,AI 再厉害也想不到这种人性化的切入点。

审美和创意会更值钱。当基础排版被 AI 解决后,读者对内容的审美要求会更高。小编需要懂点设计原理,知道怎么用留白突出重点,怎么用颜色传递情绪。这些不是简单的技术活,而是需要长期积累的能力。

跨领域知识储备成了加分项。现在做科技类内容,光懂参数不够,还得知道怎么用生活化的例子解释技术。有个同事因为懂点心理学,总能找到读者的痛点,她排的内容打开率比别人高 30%。AI 能处理信息,但把不同领域的知识串联起来,还是得靠人。

💡 最后想说的

秀米 AI 这类工具火起来,本质是把小编从 "技术工人" 的角色里解放出来,让大家能更专注于 "内容创作" 本身。就像计算器没让会计失业,而是让他们能花更多时间做财务分析;AI 排版工具也不会取代小编,只会淘汰那些只会套模板、不动脑筋的人。

真正该担心的不是 AI 太强大,而是自己停留在重复劳动里不愿成长。试着把 AI 当成搭档,让它处理繁琐的工作,自己去琢磨怎么让内容更有温度、更有洞察力 —— 这才是小编在 AI 时代的生存之道。毕竟,读者永远会为真诚的表达买单,而不是冰冷的算法。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工