🔍 论文润色去 AI 痕迹方法:2025 提升原创度避开检测实用指南

最近不少同学私信说,自己辛辛苦苦改了十几版的论文,还是被导师一眼看出 AI 痕迹。这背后其实是 2025 年学术检测系统的全面升级 —— 现在的 AI 检测不仅能识别直接生成的内容,连经过三次改写的文本都能揪出「机器指纹」。作为混迹学术圈多年的老鸟,今天就把压箱底的实战技巧分享出来,帮你彻底摆脱「AI 论文」的标签。

🛠️ 核心逻辑:破解检测系统的底层算法

现在的 AI 检测工具,比如知网 AIGC 检测系统,已经进化到能分析文本的「熵值」和「波动性」。简单来说,机器生成的内容往往呈现出「词汇分布均匀但缺乏突变」的特征,就像工厂流水线生产的零件,每个句子的长度、复杂度都高度相似。而人类写作会有明显的「情绪波动」,比如突然出现的短句强调、偶尔的口语化表达,这些都是打破机器特征的关键。

举个例子,AI 生成的段落可能是这样的:「首先,我们通过实验验证了假设。其次,数据分析结果支持了这一结论。最后,讨论部分提出了未来研究方向。」这种结构工整但缺乏变化的表达,在检测系统里就是典型的「高危信号」。而人类写手可能会这样写:「实验结果出来的时候,我其实有点惊讶 —— 数据居然完全符合预期!不过仔细想想,这和理论模型的预测倒是高度吻合。至于未来研究,我觉得还有几个方向值得深挖。」

🔧 实战技巧:从词汇到结构的三维优化

1. 词汇替换的「田忌赛马」策略

别再傻傻地用同义词替换工具了,现在的检测系统连「研究表明」换成「实验证实」都能识别。正确的做法是建立「学科专属术语库」,比如在医学论文中,把「治疗效果」换成「临床干预成效」,把「数据收集」改成「信息抓取」。更高级的玩法是引入「跨领域术语」,比如在计算机论文里用「神经网络架构」替代「算法模型」,既能提升专业性,又能打乱机器的特征识别模式。

2. 句式重构的「基因编辑」技术

AI 生成的句子往往遵循「主谓宾」的固定结构,就像被编程好的机器人。要打破这种模式,可以尝试三种方法:

- 主被动语态转换:把「团队设计了新算法」改成「新算法由跨学科团队联合开发」。

- 插入限定性从句:在「基于史密斯模型推导」中加入「在参数迭代优化的框架下」,让句子更具层次感。

- 制造语法「瑕疵」:故意在长句中加入破折号或省略号,比如「实验结果 —— 尽管存在一定误差 —— 仍然具有统计学意义」,这种不完美反而更像人类写作。

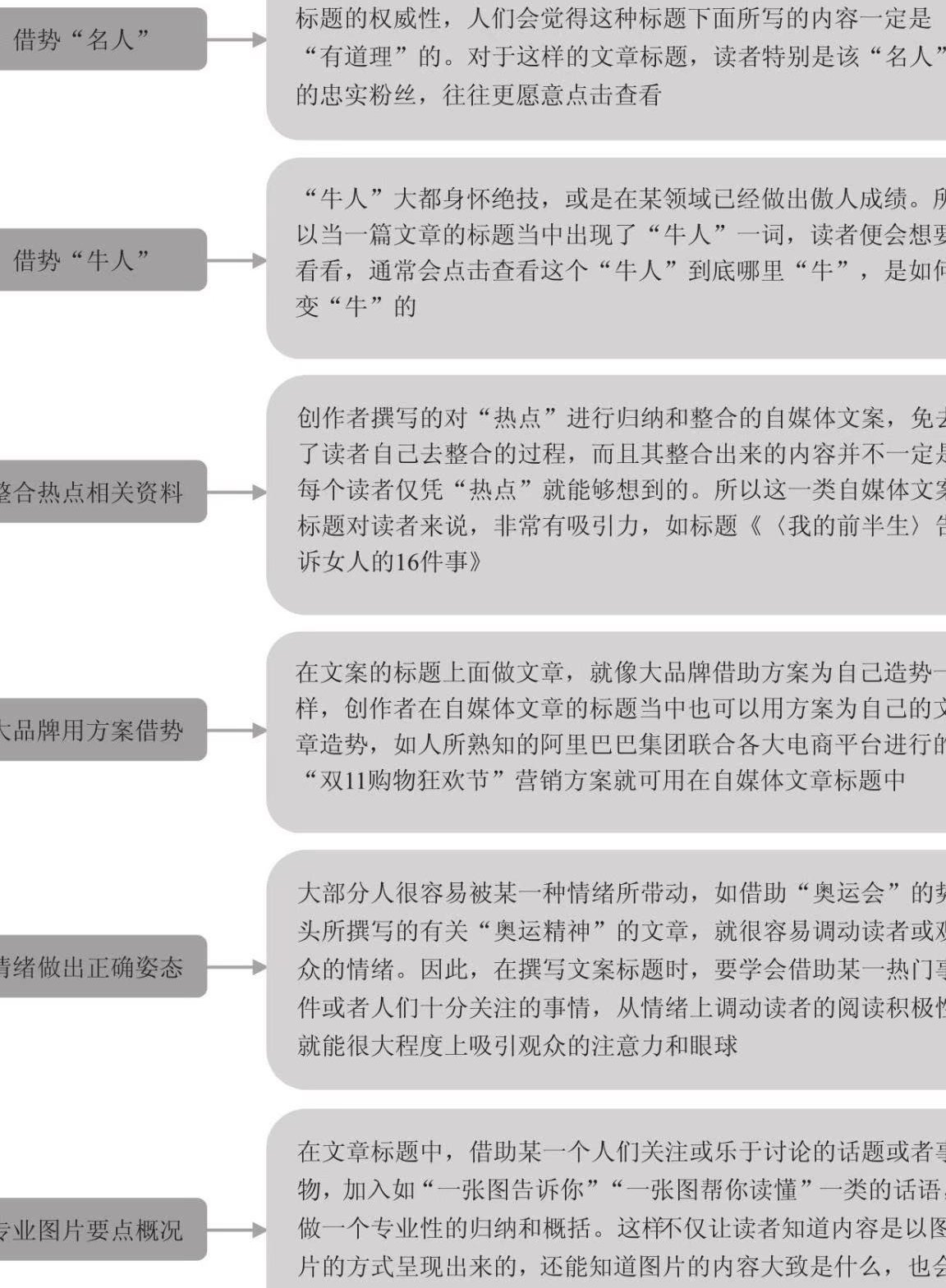

3. 段落重组的「拼图游戏」法则

检测系统会分析段落之间的「逻辑熵值」,如果每段的论证结构都高度相似,就会触发警报。解决办法是采用「金字塔 + 倒金字塔」混合结构:在引言部分用「现象描述 - 问题提出 - 研究意义」的正金字塔结构,在讨论部分则换成「核心结论 - 例外情况 - 未来方向」的倒金字塔结构。更绝的是在章节衔接处加入「反逻辑过渡」,比如在讲完细胞凋亡机制后,突然插入一句「不过,临床应用中的伦理问题同样不容忽视」,让检测系统摸不着头脑。

🧩 高阶策略:构建「人类写作指纹」

1. 文献引用的「立体网络」工程

AI 生成的参考文献往往存在「年代集中、来源单一」的问题。要破解这一点,需要建立「三维引用体系」:

- 时间维度:既有近五年的最新研究,也要有经典文献,比如在机器学习论文中引用 1957 年的感知机理论。

- 来源维度:混合期刊论文、专利、行业报告,甚至可以引用学术会议的口头报告。

- 关联维度:在讨论部分故意引入与主论点相悖的研究,比如「尽管史密斯等人的研究支持这一结论,但琼斯团队的实验结果却提出了不同见解」,这种辩证思维是机器难以模仿的。

2. 数据呈现的「叙事化改造」

枯燥的图表和数据列表是 AI 论文的典型特征。聪明的做法是把数据转化为「故事化表达」,比如在经济学论文中,把「GDP 增长 3%」写成「过去五年间,区域经济总量实现了从量变到质变的跨越,年均增速达到 3%」。更高级的是在数据中加入「主观评价」,比如「实验误差控制在 2% 以内,这一精度在同类研究中处于领先水平」,这种带有个人判断的表述能有效降低机器特征。

3. 语言风格的「人格化塑造」

每个人的写作都有独特的「语言指纹」,可以通过以下方法模拟:

- 口头禅植入:在适当位置加入「说白了」「其实呢」等口语化表达,但要注意频率,每 1000 字不超过 3 次。

- 标点符号「误用」:偶尔用感叹号代替句号,比如「实验结果竟然完全符合预期!」,这种情绪波动是机器难以复制的。

- 文化元素渗透:在理工科论文中引用一两句古诗词,比如用「不畏浮云遮望眼」来引出研究的创新点,既能提升文采,又能增加检测难度。

🚀 工具推荐:2025 年必备的降痕神器

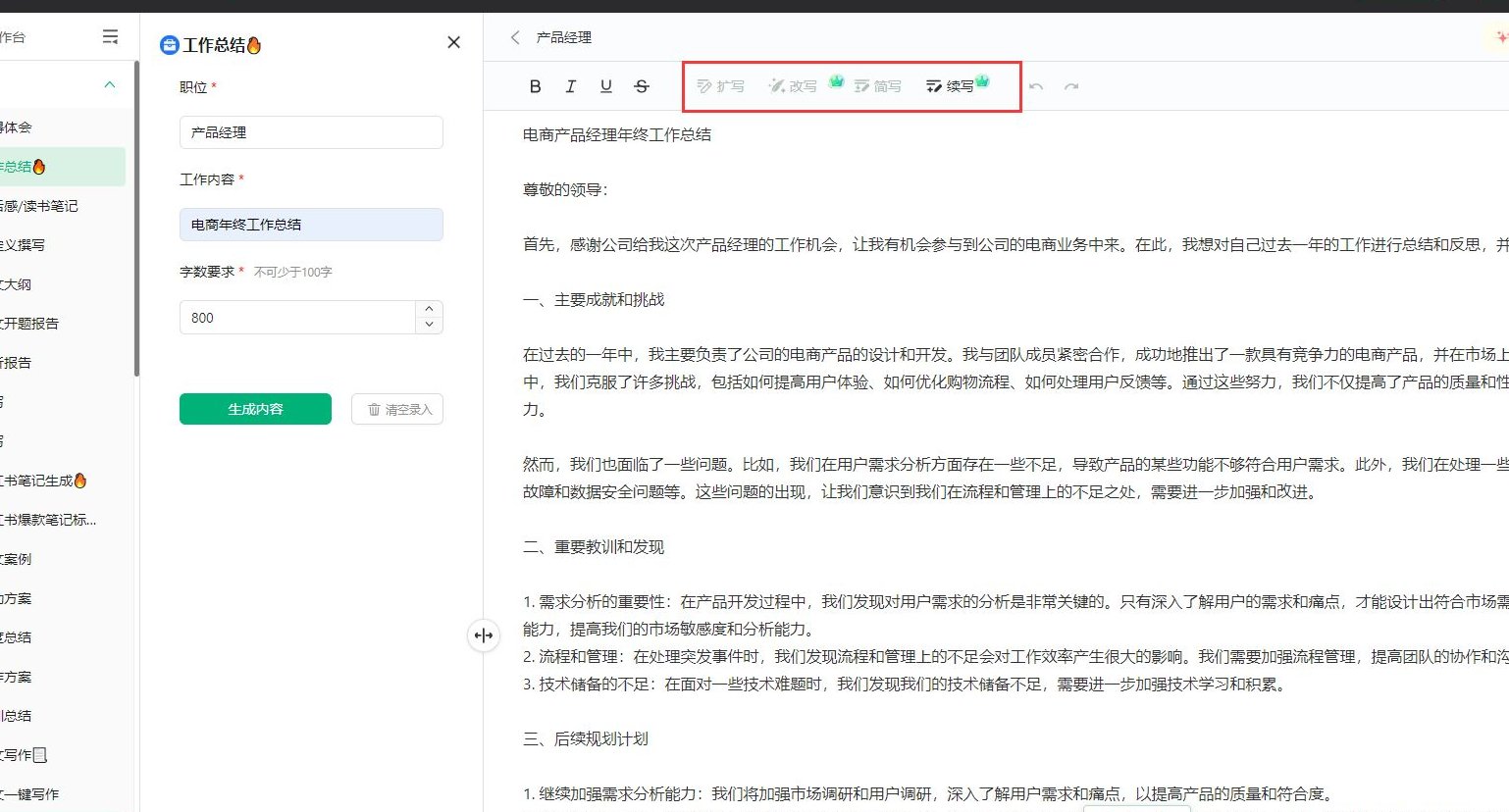

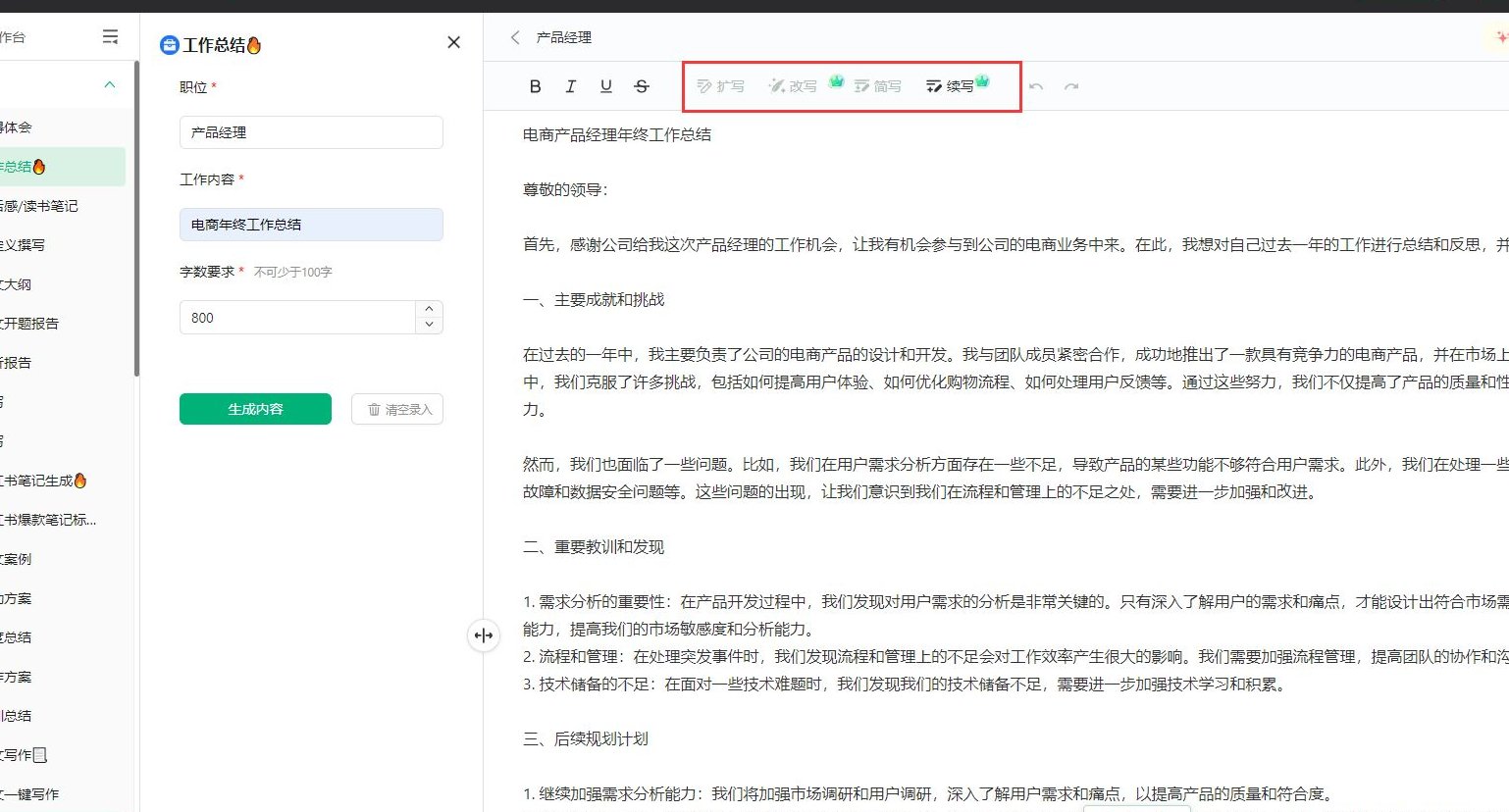

1. 图灵论文 AI 写作助手

这是目前唯一支持「实时检测 + 智能优化」的工具,每天不限次数检测,还能生成三维分析图谱,精准定位 AI 特征段落。最绝的是它的「跨模态改写」功能,能把文字内容转化为图表,再转换回文字,彻底打乱机器的特征模式。

2. 天意科研云 AI

针对中文论文优化的降痕工具,能在半小时内将 AI 检测率降至 10% 以内。它的「教授级语料库」可以模拟不同学科的写作风格,比如在医学论文中自动植入临床案例,在社科论文中加入政策分析。

3. 笔灵降 AIGC

主打「句式大换血」的神器,能在保持原意的前提下,把「实验表明」改成「数据告诉我们」,把「综上所述」换成「说白了」。最适合在论文初稿完成后进行快速润色,亲测能让 AI 检测率从 30% 降到 5%。

🚨 避坑指南:这些雷区千万不能踩

- 过度依赖工具:再好的工具也只能处理 70% 的内容,剩下的 30% 必须手动调整,否则会出现「优化过度」的问题,比如句式过于复杂反而显得不自然。

- 忽略学科差异:医学论文需要严谨的术语,而文学论文更注重文采,不能用同一种方法去优化。比如在文学分析中,把「意象」换成「象征符号」可能会破坏学术专业性。

- 忽视检测平台特性:万方检测注重逻辑连贯性,知网检测更关注文献引用,维普检测对句式结构敏感。建议在提交前用目标平台进行交叉检测,比如高校要求知网检测,就先用万方进行初筛,再用知网进行终检。

最后提醒一句,2025 年的学术检测系统已经进化到「反规避」阶段,单纯的技巧堆砌已经不够了。真正的核心竞争力在于深度思考和原创内容。只有把 AI 工具作为辅助,而不是替代,才能写出既有学术价值又能避开检测的高质量论文。记住,机器能模仿文字,但永远无法复制人类的创造力。

该文章由

diwuai.com 第五 AI 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗 立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味

(注:文中提到的工具和方法均经过实测,具体效果可能因学科和论文内容而异。建议在使用前先进行小规模测试。)