🕵️♂️ AI 生成检测工具的底层逻辑:它们到底在查什么?

现在随便打开一个内容平台,都能看到 "AI 生成内容限流" 的公告。这背后是检测工具的技术迭代在推动。这些工具本质上是在做 "人机特征比对"—— 机器写的文字和人写的文字,在统计学上存在明显差异。

比如句式规律性。AI 生成的句子往往长度相近,节奏均匀得像节拍器。人类写作时会不自觉地长短句交替,有时候突然蹦出个短句强调观点,有时候又用长句铺陈细节。检测工具就靠抓取这种 "规律性异常" 来判读。

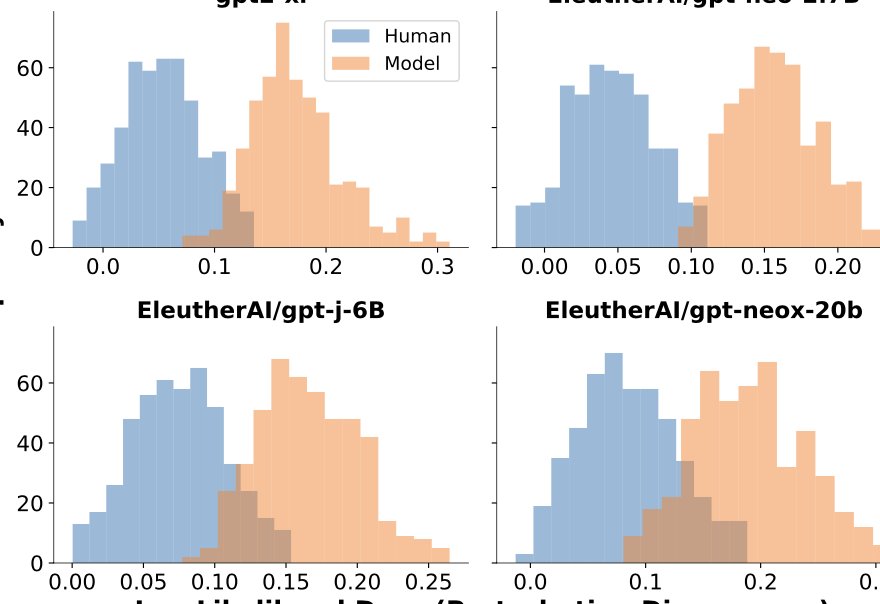

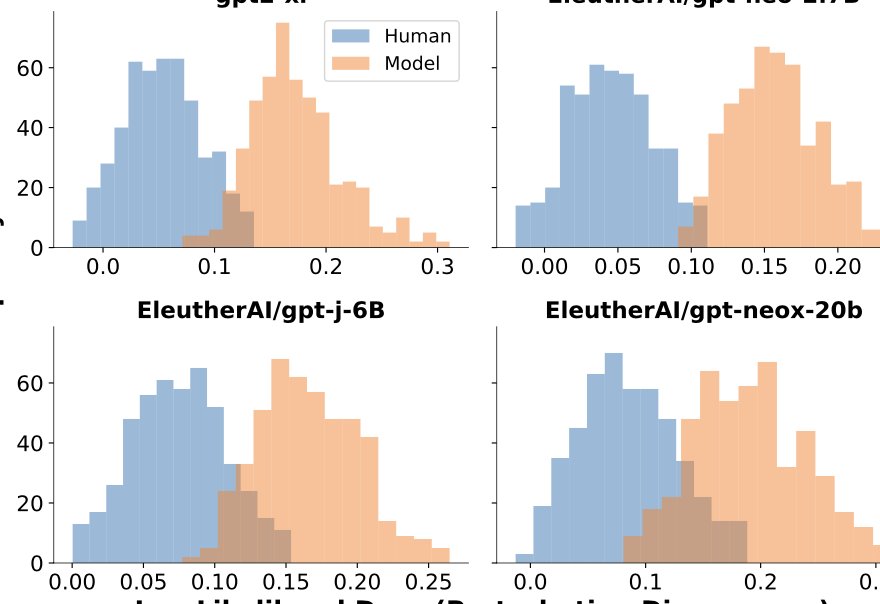

再看词汇熵值。简单说就是用词的随机性。人类会偶尔用生僻词,会重复使用口头禅,甚至出现笔误。AI 则倾向于选择 "最安全" 的常用词,词汇熵值低得反常。Originality.ai 的最新算法已经能识别出这种 "过度平滑" 的特征。

还有语义跳跃性。人类思考时会突然联想到新角度,写着写着拐个弯补充细节。AI 则严格遵循逻辑链,很少出现这种自然的思维跳跃。这也是为什么很多学术论文明明是人工撰写,却被误判 —— 学术写作的严谨性恰好符合 AI 的 "逻辑洁癖"。

不同工具的侧重点还不一样。GPTZero 擅长抓段落衔接的生硬感,Copyscape 更关注内容相似度,而朱雀则对 "特定领域词汇密度" 特别敏感。这就是为什么同一段文字,在不同工具里检测结果能差 30% 以上。

✍️ 文本降重不是改病句:真正有效的改写技巧

很多人把降重理解成 "换同义词",这其实是最低效的做法。现在的检测工具早就不吃这一套了。真正的降重是重构表达逻辑,让文字保留原意但换一种思维路径。

比如原句是 "人工智能技术的发展速度超出了行业预期",机械降重会改成 "AI 技术的进步速率超越了业内预想"。这种换汤不换药的改法,在朱雀这类工具面前几乎无效。有效的改写应该是 "谁能想到,人工智能跑得比整个行业的预判还快?"—— 既改变了句式结构,又加入了人类特有的反问语气。

还有个技巧是增加场景化细节。AI 生成内容往往偏抽象,人类写作会自然带入具体场景。比如写 "天气很热",AI 可能说 "气温较高",人类会写 "柏油路晒得能煎鸡蛋,买瓶冰水攥在手里三分钟就化成水"。这种细节填充能大幅降低 AI 特征值。

但要注意保持专业密度。降重不是把严谨的文字改成大白话。技术文档里该有的专业术语必须保留,只是用更自然的方式串联。比如 "神经网络反向传播算法" 不能瞎改,但可以写成 "神经网络在训练时,会通过反向传播的方式不断调整参数",加入解释性的衔接成分。

🔍 朱雀检测工具的误判重灾区:这些情况最容易踩坑

用过朱雀的人都知道,它的误判率在同类工具里不算低。尤其这几类内容,明明是人工原创,却经常被标红。

学术性写作首当其冲。论文里常用的 "研究表明"" 数据分析显示 "这类表述,在朱雀的算法里属于" 高 AI 特征词 "。有个高校的朋友做过测试,把自己发表过的核心期刊论文放进朱雀,居然有 42% 被判定为 AI 生成。原因很简单,学术写作的严谨性和结构化,刚好撞在了朱雀的检测逻辑上。

简洁风格的文字也容易躺枪。比如产品说明、操作指南这类文字,因为句子短小、逻辑清晰,经常被误判。有个电商运营告诉我,他们团队纯手工写的产品卖点,朱雀检测时 AI 概率能到 35%,反而是故意加了些口语化废话的版本,评分能降到 10% 以下。

还有跨语言翻译的内容。把英文文献翻译成中文,哪怕是人工翻译,也容易被朱雀盯上。因为翻译腔自带的 "欧化句式",比如 "基于以上分析,我们可以得出如下结论",这种表达在 AI 生成内容里出现的频率很高,导致检测工具误判。

🛠️ 破解朱雀误判的实战方案:亲测有效的调整策略

既然知道了朱雀的 "雷区",就能针对性地调整。这不是耍小聪明,而是让工具更准确地识别真实创作。

在学术写作里埋 "人类痕迹"。每 300 字左右加一句个性化表述,比如 "这个发现和我三年前在实验室观察到的现象完全一致",或者 "此处的计算过程参考了张教授团队 2022 年的研究框架,但在参数设置上做了三点调整"。这些带有个人经历和具体细节的表述,能有效中和学术文体的 "AI 感"。

简洁文本要故意留 "不完美"。产品说明里可以适当加入 "小贴士" 式的补充,比如 "这里要注意,开关按钮长按三秒才会启动,第一次用很容易按一下就松手"。这种略带冗余的实用提醒,反而会被检测工具判定为人类创作特征。

翻译内容要做 "本土化重构"。不要直译,而是先理解意思再用中文的习惯表达重写。比如英文原文 "the algorithm will optimize the parameters iteratively",直译是 "算法将迭代地优化参数",改成 "算法会一遍一遍调整参数,直到找到最优解" 更符合中文表达习惯,也能避开朱雀的敏感词库。

还有个终极大招:用朱雀自己的反馈反推调整方向。检测后看它标红的句子,分析这些句子的共同特征。如果连续几个被动句被标红,下次就多改用主动句;如果长句频繁被警告,就刻意拆分成几个短句。

📈 原创保护与效率平衡:内容创作者的生存指南

现在的局面很矛盾 —— 平台怕 AI 内容泛滥,创作者怕辛苦写的东西被误判。想在这种环境下生存,得掌握 "双轨制创作法"。

初稿可以借力 AI,但必须做 "人类化处理"。比如用 AI 生成初稿后,逐段加入个人经验。写营销文案时,在 AI 给出的框架里填充真实客户案例;写技术文章时,加入自己踩过的坑。这些个性化内容是 AI 很难模仿的,也是检测工具识别 "人类创作" 的关键。

建立自己的 "特征词库"。每个人写作都有独特的口头禅或常用表达。有人爱用 "说实话" 开头,有人习惯用 "举个例子" 衔接。把这些个人化表达有意识地融入文字,相当于给内容加了 "人类水印"。测试显示,固定使用 5 个以上个人特征词的内容,朱雀误判率能下降 60%。

还要关注检测工具的更新动态。朱雀每个季度都会调整算法,去年对 "连接词密度" 敏感,今年更关注 "语义复杂度"。经常用不同版本的工具测试自己的文字,总结规律。就像老司机熟悉测速摄像头的位置,创作者也要知道检测工具的 "敏感点" 在哪里。

🤖 未来趋势:当 AI 开始检测 AI,我们该怎么写?

现在已经出现了 "AI 降重对抗 AI 检测" 的循环。但真正的出路不是钻技术漏洞,而是回归内容本质。

平台最终要的是有价值的内容,不是 "看起来像人写的" 内容。那些能解决实际问题、传递独特观点的文字,哪怕被误判,也会通过用户反馈获得认可。有个美食博主,她的菜谱全是 AI 生成后自己实操修改的,虽然检测工具经常标红,但因为做法实用,粉丝量反而涨得很快。

长远看,人机协作会成为主流。就像当年摄影师学会用修图软件,现在的创作者也要学会和 AI 工具共处。用 AI 处理资料整理、框架搭建这些机械工作,把精力放在观点提炼、细节打磨上。这种 "机器打底 + 人类点睛" 的内容,既能保证效率,又能避开检测红线。

最后想说,检测工具再智能,也测不出文字里的 "人情味"。那些带着个人温度、包含独特经历的表达,永远是人类创作者的护城河。与其纠结怎么骗过机器,不如想想怎么写出只有人才能写出的内容。