🕒 用户停留时长:不只是数字,更是用户心跳的节奏

用户停留时长,简单说就是用户从打开你的页面、内容或者产品,到离开这个场景所花费的时间总和。别小看这个数字,它就像用户给你的 “隐形投票”,悄悄告诉你他们对你的东西到底感不感兴趣。

你想啊,要是用户点开一篇文章,三秒就划走了,要么是标题党骗了他,要么是开头太无聊,根本抓不住眼球。但如果他能停留几分钟,甚至十几分钟,那说明你的内容至少让他产生了探索的欲望。这个指标直接关联着用户对产品的第一印象和持续关注度,尤其对内容平台、电商网站来说,简直是命根子。

不过也别被表面数字迷惑。有些时候,用户停留时长变长可不是好事。比如电商网站,用户在结算页面卡了十分钟,不是因为他在认真核对信息,而是支付系统出了 bug,他在那着急刷新呢。这时候的 “高时长” 反而是用户体验的红灯,得赶紧排查问题。

所以看用户停留时长,得结合场景拆着看。是内容页还是功能页?是首次访问还是重复使用?不同场景下,“合理时长” 的标准天差地别。拿短视频 APP 来说,单个视频用户停留几十秒就不错了,因为内容节奏快;但长视频平台,用户看一部电影停留两小时才是正常操作。

📈 完读率:内容价值的 “试金石”

完读率,顾名思义,就是完整看完你内容的用户占所有打开用户的比例。这个指标对文章、音频、视频这类线性内容尤其重要,它像一把尺子,直接丈量你的内容有没有 “从头到尾抓住人” 的本事。

完读率高,说明你的内容逻辑顺、干货足,或者故事讲得妙,用户愿意花时间从头读到尾。反之,要是完读率低于 30%,就得好好琢磨了 —— 是不是开头太拖沓?中间全是废话?还是结尾烂尾了?

公众号文章的完读率一直是创作者的 “紧箍咒”。很多人发现,文章超过 3000 字,完读率就容易断崖式下跌。不是用户没耐心,是现在信息太多,大家都在 “碎片化阅读” 里练出了快速筛选的本事。如果你的内容不能在开头 300 字内抛出核心价值,用户手指一动就划走了,根本不给你 “慢慢铺垫” 的机会。

但完读率也不是越高越好。有些短平快的内容,比如一条新闻快讯,用户几秒钟就读完了,完读率可能接近 100%,但这并不代表它比一篇完读率 60% 的深度分析更有价值。关键还是看内容定位和用户预期是否匹配。

🔗 两个指标的 “共生关系”:不是孤立存在,而是相互印证

别把用户停留时长和完读率当成两个孤立的数字,它们俩其实是 “连体婴”,得绑在一起看才有用。比如一篇 1000 字的文章,平均停留时长 2 分钟,完读率 80%,这组数据就很健康,说明用户不仅读得快,还读得完整,内容效率高。

但如果出现 “高停留时长 + 低完读率”,就得警惕了。比如用户在一篇文章里停留了 10 分钟,完读率却只有 20%,大概率是他中途被其他信息打断,或者内容太晦涩,他反复倒回去看,最后还是放弃了。这种情况,内容的 “易读性” 肯定出了问题。

反过来,“低停留时长 + 高完读率” 可能是内容太短,比如一条 200 字的通知,用户 10 秒读完,完读率 100%,这很正常。但如果是一篇 5000 字的深度文,用户 3 分钟就 “读完” 了,完读率还很高,那多半是数据出了偏差 —— 可能用户误触了 “返回”,系统却判定为 “读完”,这种情况得结合用户行为路径进一步分析。

这两个指标结合起来,才能拼凑出用户真实的行为画像。单独看任何一个,都可能做出错误判断。就像医生看病,不能只看体温,还得结合血压、脉搏一样,数据也得综合解读。

🌟 高指标背后的 “陷阱”:别被表面数据骗了

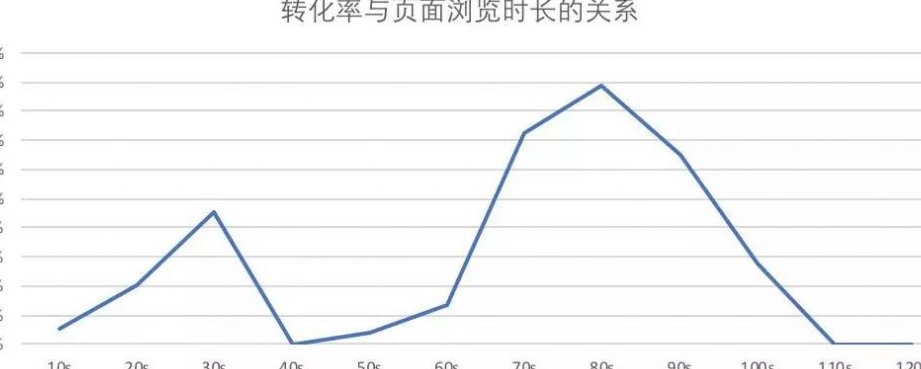

很多人觉得,只要把用户停留时长拉到越长越好,完读率冲到 100% 才完美。但实际上,这两个指标都有 “甜蜜点”,超过这个范围,反而可能藏着坑。

比如有些资讯类 APP,故意在文章里插入大量无关的动图、视频,用户滑动屏幕的时间被拉长,停留时长看起来很漂亮,但用户其实是在不耐烦地找有用信息。这种 “人为刷高” 的时长,不仅不会带来真实的用户粘性,还会让用户下次直接绕道走。

完读率也一样。有些自媒体为了冲完读率,把文章写得像 “流水账”,开头说 “今天天气好”,中间说 “吃了一碗面”,结尾说 “明天再聊”,内容毫无价值,用户确实读完了,但下次再也不会点开你的账号。这种 “无效完读”,比低完读率更可怕,因为它浪费了用户的信任,也消耗了账号的生命力。

还有一种情况是 “数据污染”。比如员工自己反复打开页面刷时长,或者用机器人模拟阅读刷完读率,这些虚假数据会让运营者做出错误决策。所以看数据的时候,得先排除异常流量,比如同一 IP 的高频访问、停留时长超过常理(比如一篇短文停留几小时)的情况。

🛠️ 如何优化?从 “用户视角” 倒推行动方案

想提高用户停留时长和完读率,不能只盯着数据改,得站在用户的角度想:他们为什么会走?为什么读不完?

先说内容开头。用户打开内容的前 3 秒是 “生死线”,要么用一个颠覆常识的观点(比如 “每天喝 8 杯水是错的”),要么抛出一个具体的痛点(比如 “孩子写作业磨蹭,90% 的家长都做错了”),要么讲一个有画面感的小故事(比如 “凌晨 3 点,外卖员在暴雨里摔了一跤”),先把用户 “勾住”。

然后是内容结构。别写成 “大段文字墙”,多分段,每段不超过 3 行,重要的地方加粗,用小标题把内容切成 “小块”,就像给用户铺了一级级台阶,让他们能轻松往上走。比如写一篇 “减肥攻略”,可以分成 “早餐怎么吃”“运动选什么”“熬夜会胖吗” 几个小模块,用户一目了然,也更容易读到底。

另外,内容长度要 “适配场景”。通勤时看的内容,控制在 5 分钟内读完;睡前看的深度文,可以稍长,但最好在结尾加个 “内容总结”,方便没耐心读完的用户快速 get 重点。电商产品页则要 “图文结合”,重要信息(比如价格、优惠、售后)放在显眼位置,别让用户翻半天找不到,否则停留时长再长也是白搭。

互动设计也能帮上忙。比如在文章中间插一句 “你有没有遇到过这种情况?”,或者在视频里留个 “接下来会讲 XX,别走开” 的钩子,引导用户继续停留。但要注意分寸,过度互动会打断内容节奏,反而让用户反感。

📊 案例:从 “数据低迷” 到 “指标逆袭” 的实战经验

之前见过一个科技类公众号,刚开始文章完读率一直在 20% 左右徘徊,用户平均停留时长不到 1 分钟。后来他们做了两个调整,3 个月内完读率涨到 55%,停留时长也提升到 3 分钟。

第一个调整是 “开头改写法”。原来的开头总是先讲 “行业背景”,比如 “近年来,人工智能发展迅速……”,用户一看就觉得 “太枯燥”。后来他们改成 “场景化开头”,比如 “昨天同事用 AI 写了一份周报,老板居然没看出来 —— 现在的 AI 已经强到这种程度了吗?”,一下子就抓住了读者的注意力。

第二个调整是 “结尾加‘延伸阅读’”。比如写完一篇 “AI 绘画工具测评”,结尾会加一句 “想知道怎么用 AI 画头像?点击左下角‘阅读原文’看教程”,用户如果对内容感兴趣,就会顺着链接去看另一篇,停留时长自然被拉长。而且因为前一篇内容有价值,用户也更愿意读完新的内容,形成了正向循环。

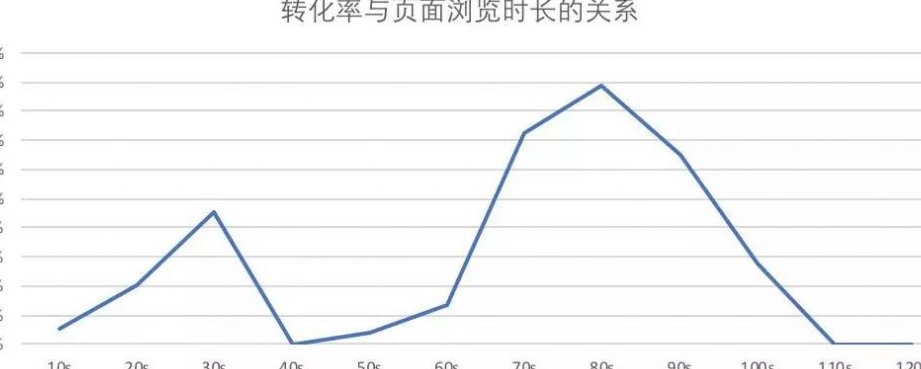

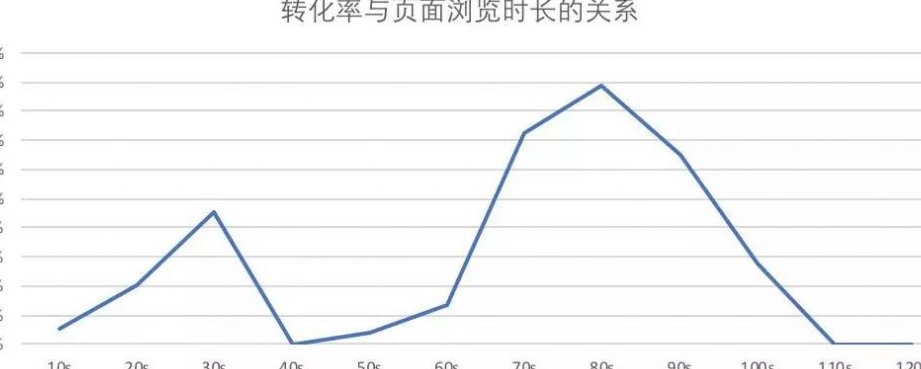

还有一个电商网站,产品详情页的停留时长一直很低,后来发现是 “加载速度太慢”,用户等不及图片出来就走了。他们优化了图片压缩技术,把页面加载时间从 5 秒降到 1.5 秒,停留时长立刻提升了 40%。同时,他们把 “购买按钮” 从页面底部移到了产品图片下方,用户不用翻到底就能下单,完读率(这里指用户看完详情的比例)也跟着涨了。

这些案例说明,数据只是结果,背后的用户行为和需求才是关键。与其对着数据焦虑,不如多看看用户评论里的抱怨(比如 “找不到购买键”“开头太啰嗦”),多录几期用户的屏幕操作视频,观察他们在哪里停顿、在哪里加速、在哪里直接退出,这些 “真实反馈” 比冰冷的数据更有指导意义。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】