🔍 平台判定违规的核心逻辑是什么?

做活动最怕辛苦策划半天,突然被平台警告封号。现在各大平台对诱导分享的管控越来越严,咱们得先搞清楚他们的判定逻辑。其实平台的核心诉求就两点:一是保护用户体验,不让用户被强制分享打扰;二是维护生态秩序,防止少数人通过规则漏洞恶意引流。

从技术层面看,平台主要通过三个维度监控活动。首先是分享行为的强制性,比如用户不分享就不能领取奖励,或者必须分享到指定数量的群才能解锁功能,这种明显带有胁迫性质的操作,系统很容易识别。其次是奖励机制的关联性,如果奖励完全依赖于分享行为,比如 “分享得现金”“邀请好友砍价”,这类活动会被重点监测,尤其是奖励金额较高或者参与门槛极低的情况。最后是用户反馈的数据,如果短时间内收到大量用户投诉,或者分享链接的打开率异常低(说明用户反感),平台也会介入调查。

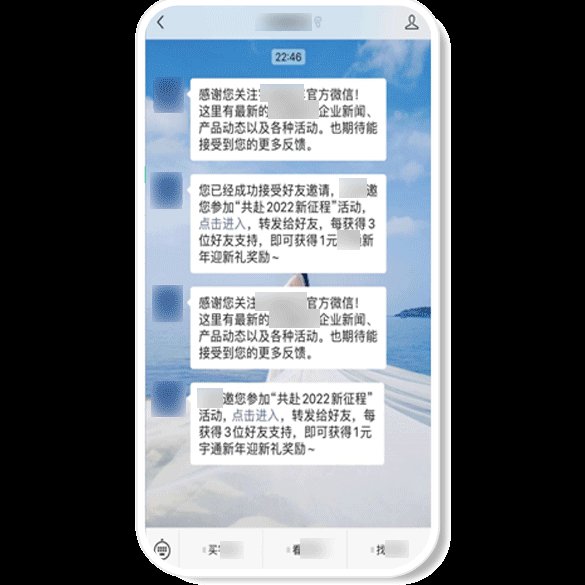

举个真实的例子,之前有个电商 APP 做 “分享 3 个群领 50 元优惠券” 的活动,刚开始数据很好看,但很快就被微信封禁了。原因就是用户必须分享到 3 个不同的群才能领取,而且分享文案里用了 “不领就亏大了”“错过再等一年” 这类强诱导性话术,触发了微信的风控系统。

⚠️ 这些常见的福利活动容易踩坑

🔥 高价值诱饵型活动

很多人觉得用高额奖励吸引用户分享效果好,比如 “分享得 100 元现金”“邀请 10 人提现 200 元”,但这类活动恰恰是平台重点打击的对象。为啥呢?因为高额奖励容易引发用户的功利性分享,甚至出现机器刷量、批量注册等作弊行为,严重破坏平台生态。

这里有个关键判断点:奖励是否与用户的实际使用场景相关。比如一个学习类 APP,用户分享后获得课程优惠券,这种奖励和产品功能相关,且用户自愿分享给有学习需求的朋友,合规风险就低。但如果是不管什么类型的 APP,都用 “现金红包”“实物大奖” 作为分享奖励,而且奖励金额明显高于行业平均水平,就很容易被判定为 “用高额利益诱导分享”。

还有一种情况是 “阶梯式奖励”,比如邀请 1 人得 10 元,邀请 5 人得 50 元,邀请 10 人得 150 元。这种层层递进的奖励机制,本质上是鼓励用户不断拉新,平台会认为这是在利用人性的贪婪进行病毒式传播,尤其是当邀请人数要求过高或者奖励增长幅度异常时,极有可能触发违规预警。

🚫 强制分享型活动

“不分享就不能继续”“分享后才能查看结果”,这类强制分享的设计在早期活动中很常见,但现在基本属于 “自杀式操作”。比如有些测试类 H5,用户做完测试后,必须分享到朋友圈才能查看结果;还有的电商活动,用户加入购物车后,必须分享给好友才能享受优惠价格。

平台对这种行为的判定很简单:用户是否有选择分享的自由。如果分享行为是领取奖励或使用功能的唯一途径,没有其他替代选项,就属于强制分享。之前有个知识付费平台,用户购买课程后,必须分享海报到朋友圈才能解锁课程内容,结果被用户举报,平台直接下架了该活动,还处罚了账号。

另外,“隐性强制分享” 也需要注意。比如活动页面设计成 “只有分享后按钮才会变色可用”,或者在用户点击其他功能时弹出分享弹窗,这些看似 “委婉” 的引导,实际上还是限制了用户的选择权,同样会被平台监控到。

📢 话术诱导型活动

很多时候,活动本身的奖励机制和分享流程没问题,但就是因为文案话术用错了,导致被判定违规。平台对分享文案中的 “敏感词” 有明确的监控列表,比如 “必须分享”“不分享后悔”“转发得红包”“点击链接领现金” 等,这些词汇一旦出现,系统会自动识别为诱导分享。

还有一种情况是 “制造焦虑或虚假宣传”。比如分享文案里写 “仅剩 3 个名额”“今天不分享明天就涨价”,但实际库存或价格并没有变化;或者用 “你的好友都在领,你还没领就亏了” 这类对比性话术,利用用户的从众心理和损失厌恶感诱导分享。这些话术虽然没有直接要求分享,但通过心理暗示迫使用户采取行动,同样属于违规范畴。

举个例子,某美妆品牌在朋友圈发活动海报,文案是 “转发这条消息到 5 个群,就能免费领取价值 200 元的护肤品”,结果刚发布半小时就被举报,原因就是 “转发到 5 个群” 和 “免费领取” 这两个关键词触发了微信的风控系统,被判定为典型的诱导分享话术。

💡 如何设计合规又有效的福利活动?

✅ 弱化分享奖励的直接关联性

把 “分享得奖励” 变成 “分享享福利”,让分享行为更自然。比如可以设计 “用户主动分享后,自己和好友都能获得优惠券”,这种双向受益的模式,既增加了用户的分享意愿,又避免了 “单方面索取” 的功利感。或者把分享作为获取奖励的其中一个途径,而不是唯一途径,比如用户可以通过签到、浏览商品、参与互动等多种方式积累积分,兑换奖励,分享只是其中一种加分项。

之前有个生鲜 APP 做得很好,他们的活动是 “分享商品链接给好友,好友点击后,双方都能获得 5 元无门槛优惠券,同时用户自己每成功分享 3 次,还能额外获得一次抽奖机会”。这里的分享奖励不是直接的现金,而是与产品使用相关的优惠券,而且分享行为带来的是双方受益,用户接受度高,平台也没有判定违规。

🤝 优化分享场景和用户体验

选择合适的分享时机和场景,让用户觉得分享是有价值的,而不是被打扰。比如在用户完成某个积极行为后引导分享,比如 “完成订单后,分享订单页面可获得 10 元下次购物抵扣券”;或者在用户获得成就时鼓励分享,比如 “你刚刚解锁了 XX 成就,分享给好友看看吧”。

另外,分享文案要突出内容价值,而不是利益诱惑。比如把 “点击链接领红包” 改成 “发现一个超好用的 APP,里面的课程很适合你”;把 “分享得现金” 改成 “这个活动的奖品很实用,分享给你身边有需要的朋友吧”。让用户觉得自己分享的是有价值的信息,而不是为了贪图奖励,这样既能提高分享的质量,又能降低违规风险。

🔬 提前做好风险排查

在活动上线前,按照平台的规则逐一检查。可以建立一个 “违规风险 checklist”,比如:

- 奖励是否与产品功能或用户需求相关,有没有高额现金或实物诱惑?

- 分享文案中有没有敏感词汇,是否存在制造焦虑或虚假宣传的情况?

- 活动流程是否透明,用户能否清楚知道分享的作用和奖励的获取方式?

还可以先进行小范围测试,比如在部分用户群体中上线活动,观察是否有异常的数据波动或用户投诉,及时调整优化。之前有个游戏 APP,在推出 “邀请好友得游戏道具” 的活动前,先在 1000 名种子用户中测试,发现分享率过高(超过 60%),怀疑存在机器刷量,及时调整了奖励机制,避免了上线后的违规风险。

📚 各平台最新违规案例解析

微信生态:这些红线不能碰

微信对诱导分享的管控最严格,尤其是朋友圈和微信群场景。之前有个教育机构做 “转发朋友圈集 30 赞,免费领取教材” 的活动,被微信封禁了链接。原因是集赞行为属于典型的诱导分享,而且用户必须公开发布朋友圈才能参与,对好友造成了打扰。

还有一种常见的违规是 “分享后才能参与活动”,比如用户必须先分享链接到群,才能报名参加线上讲座。微信规定,任何以分享为前提的活动参与资格,都属于违规诱导。正确的做法是让用户先报名,在报名成功后,自愿选择是否分享给好友获取额外福利。

抖音平台:内容诱导要注意

在抖音上,通过短视频或直播间引导分享时,要注意不能用 “点赞分享得红包”“关注后私信领取福利” 这类话术。之前有个主播在直播间说 “分享直播间到微信,截图给客服就能领取 10 元红包”,结果被平台警告,限流 3 天。抖音更鼓励自然的内容分享,比如 “觉得这个视频有用的话,分享给你身边的朋友吧”,这种基于内容价值的引导,合规性更高。

淘宝天猫:交易场景下的合规要点

电商平台在交易环节的诱导分享主要集中在 “邀请好友助力”“砍价免费拿” 等活动。比如某品牌做 “邀请 5 个好友助力,就能以 5 折购买商品” 的活动,被平台判定违规,因为助力行为直接影响了商品的价格,属于通过分享降低购买门槛,存在流量劫持的嫌疑。合规的做法是把助力作为获取优惠券或积分的途径,而不是直接改变商品的交易价格。

🛡️ 活动被封后的补救措施

如果不幸活动被平台判定违规,先不要慌,按照这几个步骤处理:

- 立即暂停活动:避免违规行为进一步扩大,减少平台的处罚力度。

- 自查违规点:对照平台规则,找出具体是哪个环节出了问题,是奖励机制、分享话术,还是流程设计?

- 提交申诉材料:如果认为活动存在误判,可以向平台提交详细的活动说明、用户反馈数据、合规性证明材料,申请复核。

- 调整优化后重新上线:针对违规点进行修改,比如更换分享话术、调整奖励机制,确保符合平台规则后,再小范围测试上线。

之前有个 APP 活动被微信封禁后,通过分析发现是分享文案中用了 “必须转发” 的敏感词,他们立即修改了文案,换成 “推荐给好友一起体验”,并向微信提交了修改说明和用户好评截图,一周后活动重新上线,没有再出现违规问题。

做福利活动就像在钢丝绳上跳舞,既要吸引用户,又要遵守规则。关键是要站在用户的角度设计活动,让分享行为变得自然、有价值,而不是靠利益诱惑或强制手段。记住,平台鼓励的是真正能为用户创造价值、提升体验的活动,只要咱们的活动符合这个核心原则,既能避免违规风险,又能获得用户的真心参与。

该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味