2025 年的互联网江湖,早就不是随便拉一波人就能叫种子用户运营的时代了。现在的用户见过的套路比你吃过的盐都多,想让他们真心跟着你玩,还像以前那样发点福利、搞搞社群签到?没用了。得换个脑子,学学产品经理 —— 那帮家伙天天琢磨用户要什么、产品缺什么,这种底层思维,现在搞种子用户运营,必须拿过来用。

🔍像产品经理拆解需求那样,扒开种子用户的 “嘴”

产品经理最厉害的本事是什么?不是画原型写文档,是能从用户一句 “好像不太好用” 里,挖出背后藏着的真实需求。做种子用户运营,就得有这本事。别以为拉个群,发个问卷问 “你觉得我们产品哪里好” 就完事儿了。

上次我带团队做一款知识付费工具的种子用户运营,一开始群里天天有人说 “课程更新太慢”。要是搁以前,可能就催着内容团队加更了。但我们学产品经理那套,拉了 10 个活跃用户一对一聊。聊下来才发现,根本不是更新速度的问题 —— 有个用户说 “我每天就睡前半小时有空学,你们总在上午更新,我一忙就错过了”;还有个用户是企业培训师,他要的不是新内容,是 “能不能把课程拆成 5 分钟一段,方便我在会议间隙给员工看”。你看,表面是 “更新慢”,实际是 “时间不匹配” 和 “场景不适用”。

怎么挖到这些东西?产品经理常用的 “用户旅程地图” 可以直接抄。把种子用户从接触产品到深度使用的每个环节都画出来,标上他们在每个节点的动作、情绪、遇到的卡点。比如有个健身 APP 的种子用户,注册后第一天会打卡,第三天就断了,为什么?不是不想练,是 “不知道练完吃什么”,卡在了 “运动后配套方案” 这个节点。找到这些卡点,比发 100 张优惠券都管用。

还有个小技巧,别总问 “你想要什么”,多问 “你上次用我们产品解决什么问题时,觉得特费劲”。前者容易让用户说客套话,后者能勾出具体场景。记住,种子用户的 “抱怨” 都是黄金,就看你会不会拆解。

📊用产品经理的 “数据嗅觉”,给种子用户贴 “真标签”

产品经理做决策,从来不是拍脑袋。他们看数据,不是只看 “日活多少”,是看 “日活里有多少人完成了核心动作”“这些人从哪个渠道来的”。种子用户运营也一样,别被 “活跃度” 骗了。

有个社交 APP 的运营团队,之前把社群里发言最多的用户当核心种子用户,天天给福利。结果产品上线新功能,这帮人反应特别冷淡。后来拉数据一看,这些 “活跃分子” 打开 APP 主要是聊天,根本不用产品的核心功能 —— 陌生人匹配。反倒是有几个很少说话的用户,每周都能成功匹配 10 个以上陌生人,还会主动给对方发私信提建议。你说谁才是真种子?

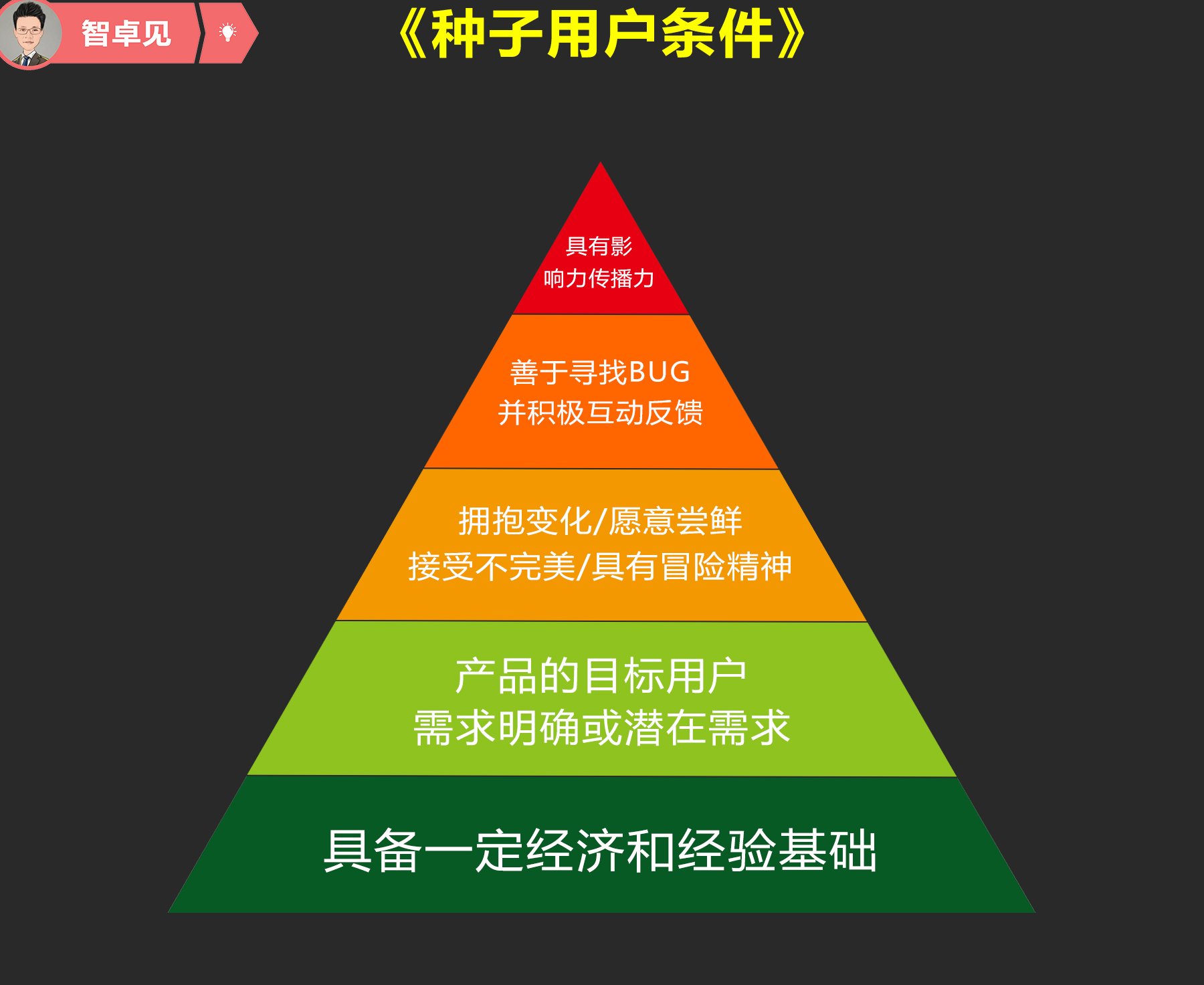

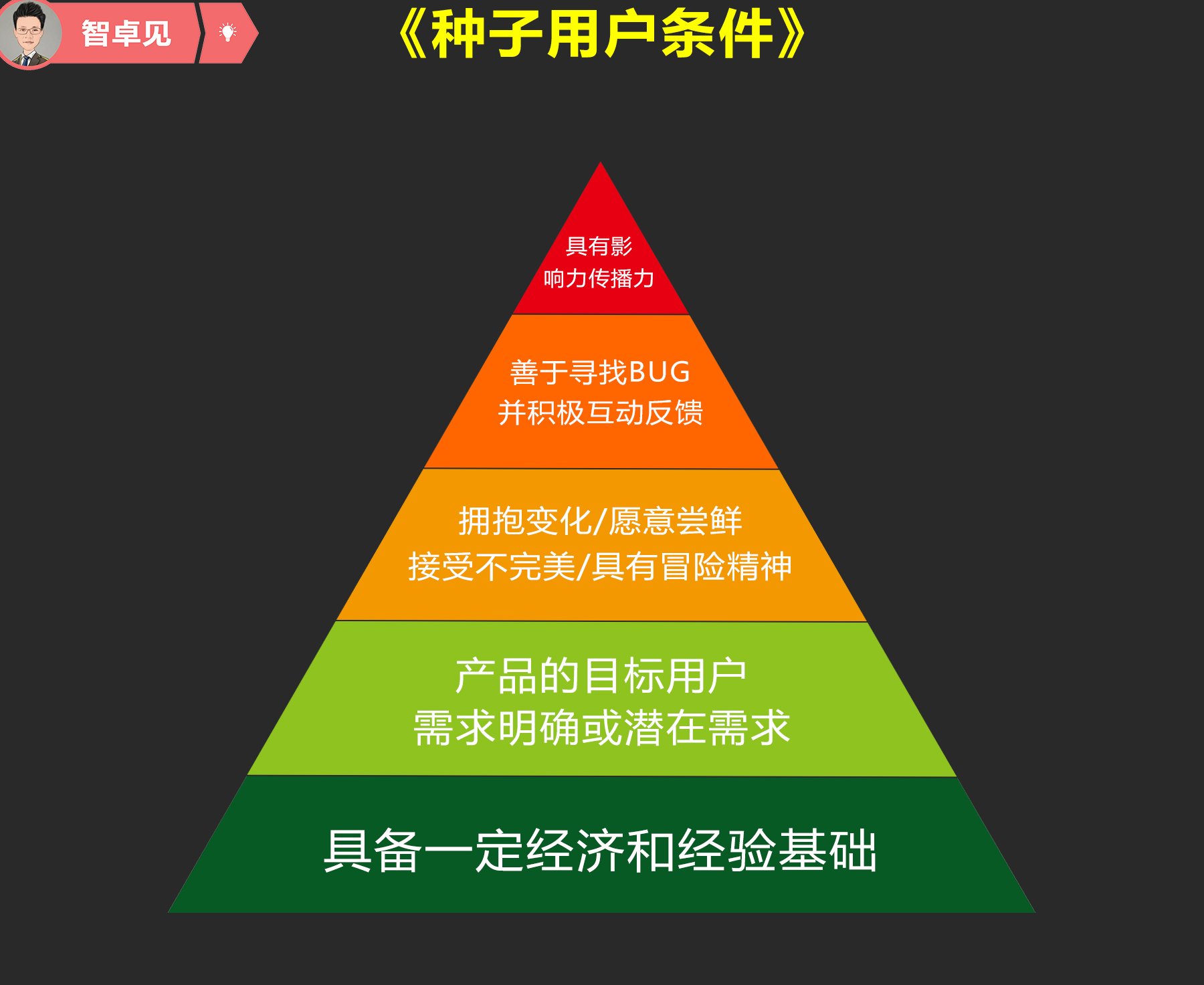

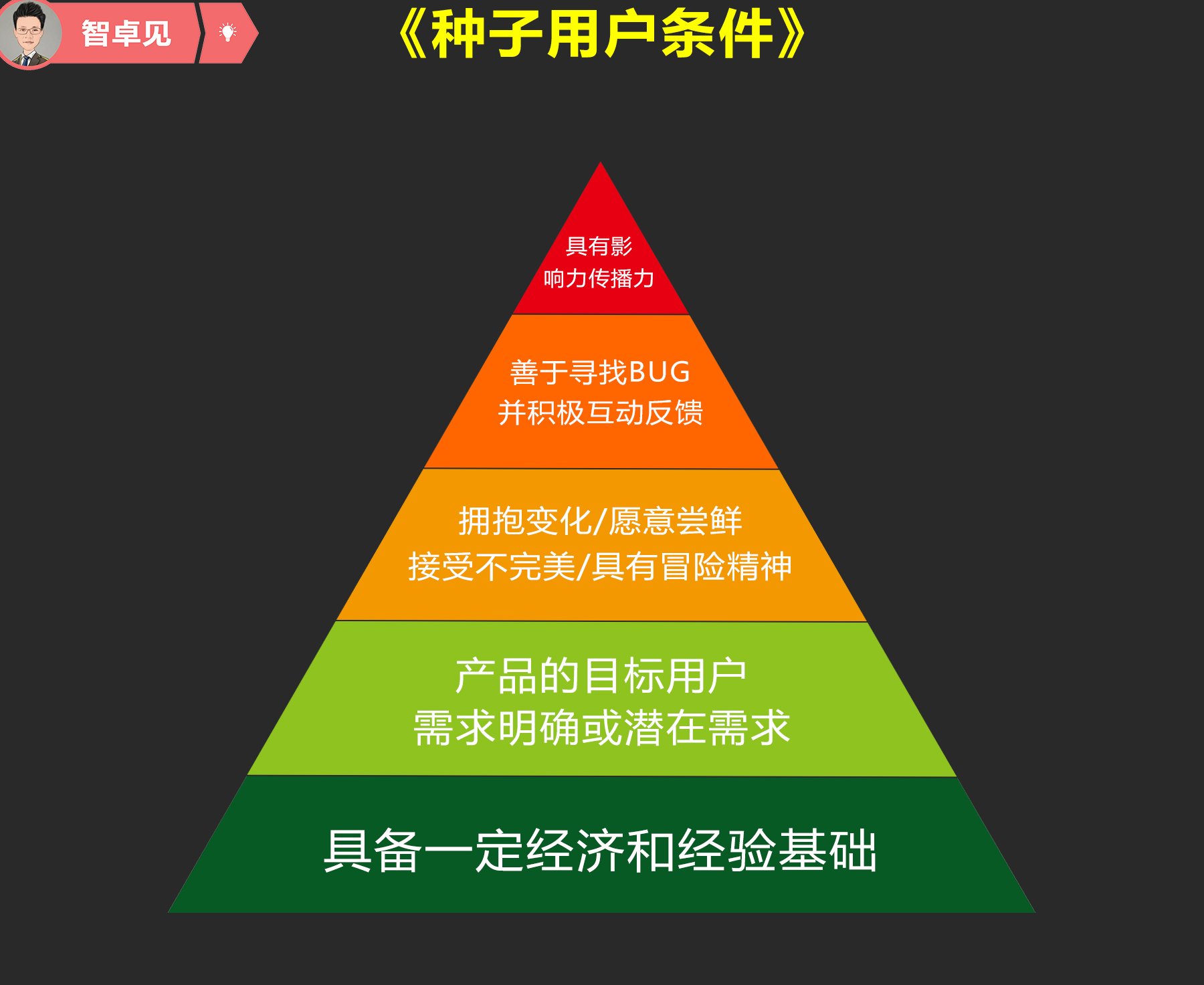

所以,得像产品经理那样,给种子用户建 “数据画像”。核心指标就三个:是否高频使用核心功能、是否主动反馈产品问题、是否能影响身边人用。前两个是 “产品契合度”,最后一个是 “传播力”。

怎么算高频?不是看在线时长,是看 “核心动作完成率”。比如电商工具的核心动作是 “生成海报”,那每周生成 5 次以上的,就算高频。有个外卖平台的种子用户,每天打开 APP8 次,但都是领券不下单,这种 “伪活跃”,数据一扒就露馅。

主动反馈也分真假。有的用户说 “挺好的”,这叫客套;有的用户会说 “我昨天用 XX 功能时,点了三次确认键都没反应,截图给你看”,这才是真爱。产品经理会给反馈分级,我们也可以 ——A 级反馈是带场景的具体问题,B 级是模糊的感受,C 级是纯表扬。把 A 级反馈的用户拎出来,重点维护。

影响身边人更简单,看 “邀请好友数” 和 “好友留存率”。有个工具类产品,有个种子用户自己不怎么说话,但他拉来的 5 个好友,个个都是深度用户。后来才知道,他是个企业老板,直接把产品推荐给了团队。这种 “沉默的推手”,价值比 10 个活跃社群用户都大。

🔄把种子用户当 “内测版本”,像迭代产品那样迭代运营策略

产品经理最怕什么?怕产品上线后没人用。所以他们会搞灰度测试,小范围试错,快速调整。种子用户运营,本质上也是在 “测试” 你的运营模式 —— 哪些福利真有用,哪些活动留不住人,都得在种子用户身上先试出来。

去年帮一个母婴 APP 做运营,一开始想当然地觉得 “妈妈们肯定喜欢育儿干货”,每周发 3 次育儿文章。结果种子用户活跃度掉得厉害。后来学产品经理搞 A/B 测试:给一半用户发干货,另一半用户发 “线下育儿沙龙报名链接”。后者的打开率直接翻倍。再进一步测试,发现 “爸爸专场” 的沙龙报名比 “妈妈专场” 还火 —— 原来现在很多新手爸爸更想参与育儿,但找不到门路。

这就是产品经理常说的 “快速迭代”。别指望一次就能把运营策略做对,先出个最小可行方案(MVP),比如先做一个小活动,看种子用户的反应,然后马上改。有个短视频工具,一开始给种子用户发 “流量扶持包”,发现没人领。改成 “一对一教你做爆款视频”,报名的人排到了下周。

迭代的关键是 “小步快跑”。别等攒了 10 个想法再动手,有一个就先试一个。每次测试只改一个变量,比如这次只改福利形式,下次只改互动频率,这样才能搞清楚到底是什么因素在起作用。产品经理做功能迭代,会写 “迭代日志”,我们也可以写 “运营策略迭代日志”,记下来这次改了什么、数据怎么变的、用户说了什么,攒多了就是你的运营宝典。

📈像产品经理规划生命周期那样,给种子用户 “搭梯子”

产品经理会给用户画生命周期:新手期、成长期、成熟期、衰退期,每个阶段的策略都不一样。种子用户也有生命周期,不是拉进来就万事大吉,得给他们搭个 “梯子”,让他们能一步步往上走。

新手期的种子用户,最怕什么?怕 “不会用”。产品经理会做 “新手指南”,我们就得做 “种子用户入门手册”。别发一堆规则,直接告诉他们 “第一天该做什么”“遇到 XX 问题找谁”。有个理财 APP,给新种子用户发了个 “3 天体验清单”,每天一个小任务:第一天绑定银行卡,第二天尝试模拟投资,第三天邀请一个好友。完成的用户,留存率比没完成的高 40%。

成长期的种子用户,需要 “成就感”。产品经理会设计 “勋章体系”,我们可以给种子用户 “进阶通道”。比如从 “体验官” 升到 “产品顾问”,再升到 “社群导师”,每升一级,给点实际的好处 —— 提前体验新功能、参与产品决策会议、甚至能拿到产品分红。有个教育产品,让成熟期的种子用户参与课程大纲设计,这帮用户比运营还积极,拉来的新用户转化率特别高。

最怕的是衰退期。产品经理会做 “召回策略”,我们也得提前预警。当种子用户的核心动作完成率连续两周下降,就得主动联系。不是问 “你怎么不来了”,是问 “最近是不是遇到什么麻烦了?我们能不能帮上忙”。有个职场社交 APP,发现一个核心种子用户活跃度下降,联系后才知道他换工作了,以前的功能对他没用了。团队马上给他开通了新的 “行业人脉对接” 功能,用户不仅回来了,还拉了新同事进来。

记住,种子用户不是流量,是活生生的人。他们的需求会变,身份会变,你得像产品经理盯用户生命周期那样,盯着他们的每一个变化。

🌱让种子用户参与 “产品共创”,从 “运营对象” 变成 “团队一员”

现在的产品经理,早就不自己闷头做产品了。他们会拉着用户一起共创,让用户觉得 “这产品有我的一份功劳”。种子用户运营的最高境界,就是让他们从 “被运营者” 变成 “共创者”。

怎么让他们参与进来?不是发个问卷让他们选 A 或 B,是让他们深度介入。有个设计工具 APP,搞了个 “种子用户产品委员会”,每月开一次线上会,直接和产品经理、设计师聊功能规划。有个做餐饮 SaaS 的,让种子用户提交 “餐厅管理痛点”,选中的痛点由团队解决,解决方案里会署上用户的名字。

还有个更绝的,有个旅行 APP,让种子用户投票决定下一个上线的城市攻略。得票最高的城市,让投票的种子用户一起写攻略,最后成品里会标注 “由 XX 等 20 位种子用户共同创作”。这些用户不仅自己用,还主动转发到朋友圈,说 “这是我参与做的攻略”。

参与感怎么来?产品经理常说 “让用户有掌控感”。给种子用户一些 “决策权”,哪怕是很小的决策。比如 “下周社群活动选哪个主题”“新功能的按钮用红色还是蓝色”,让他们觉得自己的意见能被采纳。

但要注意,共创不是甩锅。不能说 “这个功能你们来想”,而是 “我们想做 XX 功能,你们觉得在使用场景上有什么要注意的”。种子用户提供的是 “场景细节” 和 “真实反馈”,最终的决策还是要运营和产品团队来做。

2025 年做种子用户运营,拼的不是资源多少,是你能不能真正站在用户的角度,像产品经理那样去思考 “他们为什么需要你”“你能为他们解决什么别人解决不了的问题”。别再把自己当 “管理员”,把自己当成 “种子用户的产品经理”,你会发现,运营的思路一下子就通了。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】