说真的,做产品的都知道,种子用户就像产品的第一批 “信徒”,他们不仅会用你的产品,还会帮你传播、提建议,甚至陪着产品一起成长。但问题是,怎么才能精准找到这些人?靠瞎猜?凭感觉?那可不行。这时候,用户画像就派上大用场了。它不是简单的用户信息堆砌,而是能帮你从茫茫人海中锁定核心人群的 “导航仪”。今天就跟你聊聊,怎么用用户画像三步定位种子用户,全是实操干货。

🎯 第一步:锚定产品核心价值,画出 “理想用户” 的轮廓

很多人做用户画像,一上来就想收集一堆数据,结果画出来的画像跟产品根本不搭边。其实,用户画像的根基是产品本身的核心价值。你得先想明白,自己的产品到底解决什么问题,能给用户带来什么不可替代的价值。

就拿知识付费产品来说,要是你的课程主打 “30 天快速掌握 Python 基础”,核心价值就是 “高效、实用、零基础友好”。那对应的理想用户,大概率是大学生、职场新人,他们想快速掌握一门技能,可能没太多编程基础,时间紧、预算有限。反过来,要是你的课程是 “Python 深度学习进阶”,那目标用户就是有一定基础的程序员、数据分析师,他们追求的是技术深度,对价格敏感度可能没那么高。

怎么提炼核心价值?可以试着问自己三个问题:1. 产品最核心的功能是什么?2. 这个功能能解决用户哪个具体痛点?3. 跟竞品比,我们的优势在哪里?把答案写下来,这就是你画用户画像的 “基准线”。

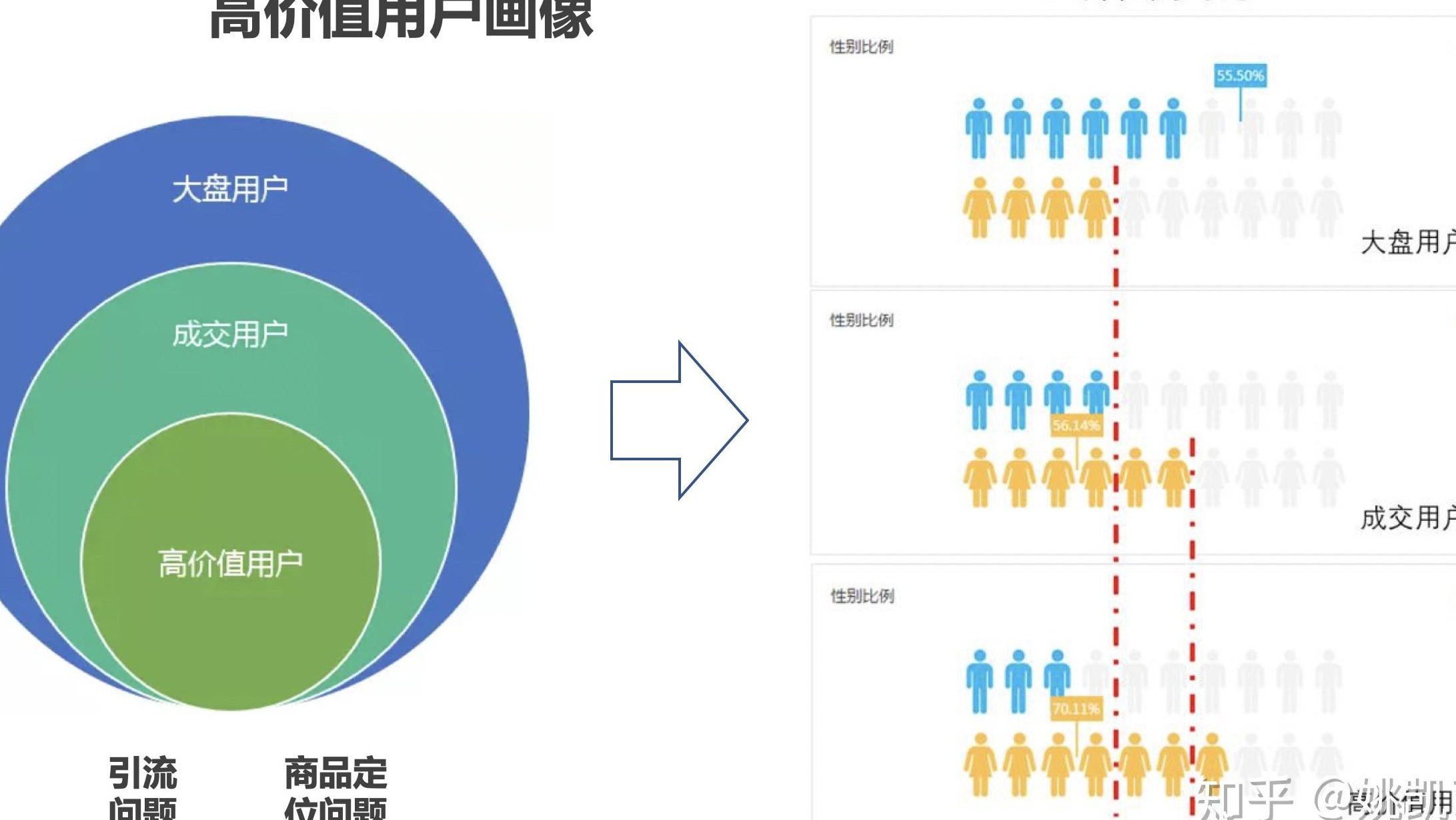

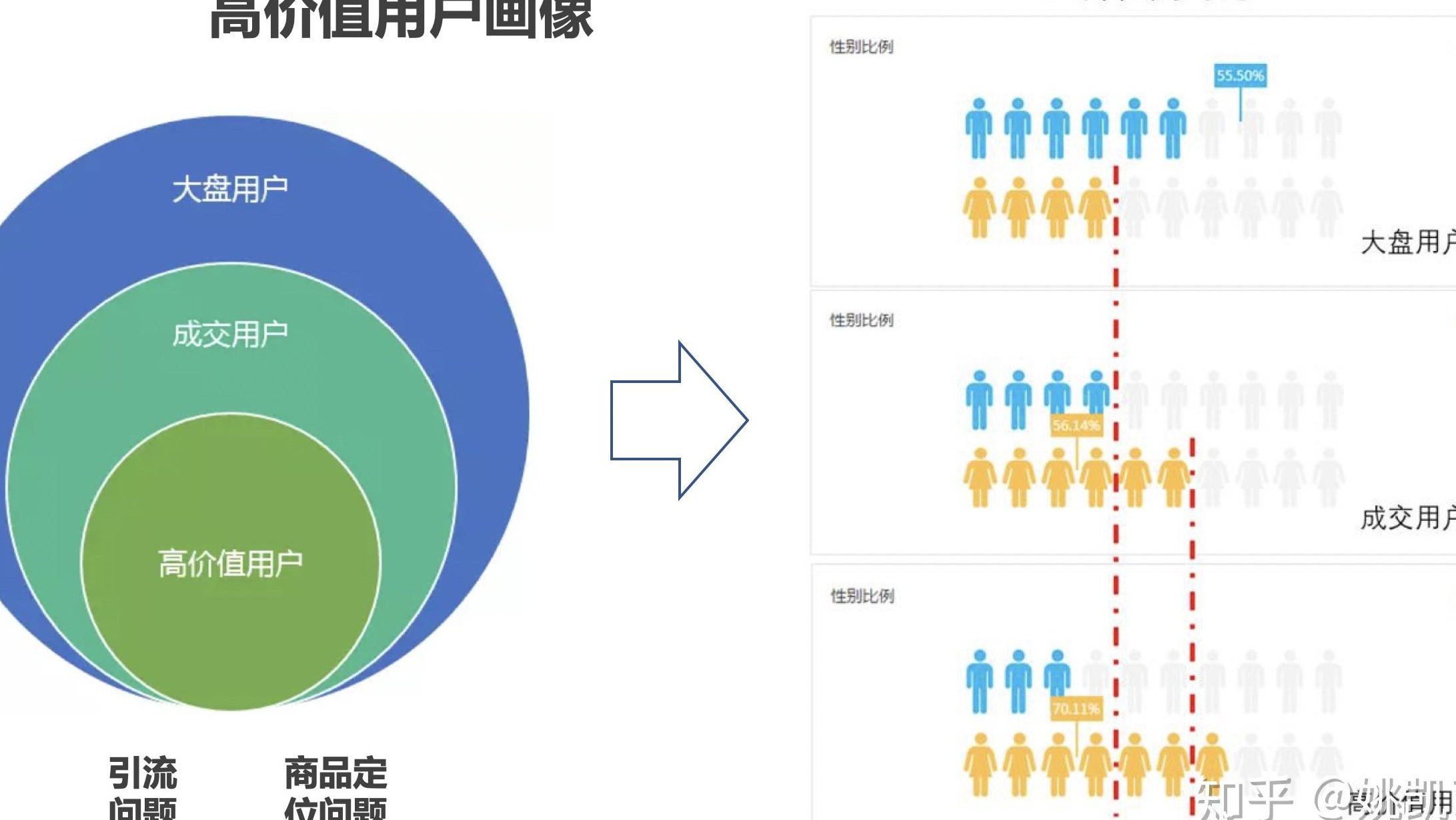

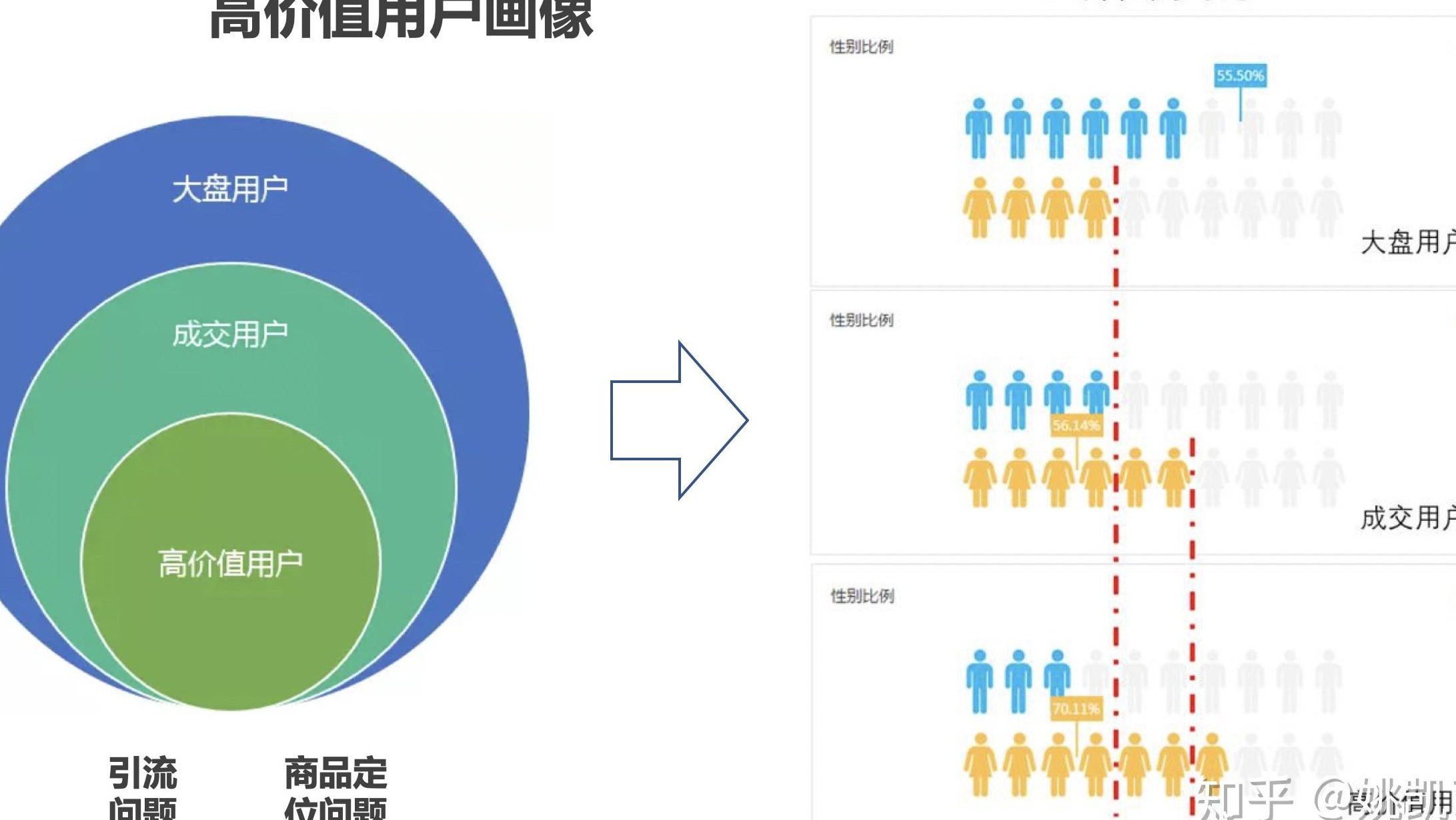

有了基准线,就能勾勒理想用户的基本轮廓了。不用太复杂,先从人口统计学特征入手:年龄、性别、地域、职业、收入水平、教育背景。这些是最基础的标签,但能帮你排除掉明显不相关的人群。比如做老年健康 APP,就没必要把 18 - 25 岁的年轻人列为重点。

除了基础特征,还要加上 “行为习惯” 标签。他们平时喜欢用什么 APP?常逛哪些网站?获取信息的渠道是什么?比如目标用户是年轻妈妈,可能经常刷小红书、用育儿类 APP,周末喜欢带娃去亲子乐园。这些信息能帮你后续找到他们活跃的地方。

📊 第二步:用 “最小可行性数据” 验证并细化画像

理想用户轮廓画出来了,别急着去找人。这时候的画像还只是 “猜想”,得用真实数据验证和细化。但对早期产品来说,哪来那么多数据?其实,“最小可行性数据” 就够了 —— 不用追求大而全,关键是精准、能反映核心需求。

怎么获取这些数据?有几个低成本的方法可以试试。一是做小规模问卷调查,针对你初步锁定的人群,设计 10 - 15 个问题。问题别太泛,要具体。比如别问 “你喜欢我们的产品吗?”,而是问 “你觉得我们产品哪个功能最有用?如果只能保留一个,你会选哪个?”。投放渠道也很重要,别乱发,去你猜想的用户可能在的地方,比如相关论坛、社群,效果会更好。

二是深度访谈,找 5 - 10 个符合初步画像的用户,一对一聊。别搞成 “审问”,就像朋友聊天一样,问问他们平时遇到什么问题,怎么解决的,对类似产品有什么看法。访谈的时候多听少说,记下来他们反复提到的痛点、高频使用的场景,这些往往是关键。

三是观察竞品用户。如果你的产品有竞品,去看看他们的用户评论区、社群,甚至可以伪装成用户混进去。看看那些活跃用户在讨论什么,抱怨什么,哪些功能他们用得最多。这些信息能帮你避开一些坑,也能让你的用户画像更贴近真实需求。

拿到数据后,要做的是 “交叉验证”。比如问卷里说用户最看重 “性价比”,访谈里他们也反复提到 “价格太高会犹豫”,竞品评论区也有很多关于 “价格” 的讨论,那 “对价格敏感” 这个标签就可以确定下来。如果数据之间有矛盾,比如问卷说用户喜欢 A 功能,访谈却说很少用,那就要再去核实,可能是问卷设计有问题,也可能是访谈对象选得不对。

细化画像的时候,别忘了加上 **“动机标签”**。用户为什么要用你的产品?是为了省钱、省时间,还是为了获得认同感、满足好奇心?比如同样是买咖啡,有人是为了提神(功能性动机),有人是为了在朋友圈打卡(社交性动机)。动机不一样,种子用户的筛选标准和沟通方式也会不同。

🎯 第三步:用画像当 “筛子”,精准捕捉种子用户

有了细化后的用户画像,就像有了一把精准的 “筛子”,能帮你从海量用户中把种子用户筛出来。种子用户不是越多越好,而是 **“匹配度越高越好”**—— 他们得真正需要你的产品,愿意花时间体验,还乐于反馈。

怎么找?得根据画像里的 “行为特征” 和 “活跃渠道” 来。比如你的用户画像显示,目标用户是 “25 - 35 岁、一线城市、喜欢健身的白领,常活跃在 Keep、小红书,关注健身博主”。那你就可以去这些地方找:在 Keep 的社区发体验邀请,小红书上找健身博主合作试用,甚至可以去线下健身房做小型体验活动。

找到之后,怎么判断是不是种子用户?看三个指标:使用频率、互动意愿、推荐意愿。如果一个用户下载后就没打开过,肯定不算;如果经常用,还主动在社群里提建议,甚至拉朋友来用,那绝对是优质种子用户。

举个例子,有个做职场社交 APP 的团队,他们的用户画像里有个标签是 “刚入职 3 年以内的职场新人,想拓展人脉但不好意思参加线下活动”。他们就去各大公司的新人培训群、职场新人论坛发帖,邀请符合条件的人免费体验。然后观察这些人的行为:谁每天登录,谁在 APP 里主动加好友,谁给客服提了功能建议。最后筛选出 200 个这样的用户,作为种子用户重点维护。后来这些人不仅自己活跃,还拉了不少同类型的朋友进来,帮产品快速冷启动。

另外,种子用户不是一成不变的。产品在迭代,用户需求也会变。所以每隔一段时间,比如 3 个月,就要根据新的数据更新用户画像,调整种子用户的筛选标准。不然画像过时了,找的人自然也不对。

最后再啰嗦一句,用户画像不是一次性的工作,而是个动态调整的过程。从产品核心价值出发,用数据验证,再用画像精准找人,这三步环环相扣。刚开始可能会走点弯路,但只要坚持做下去,你会发现,找到种子用户其实没那么难。关键是别贪多,别想一步到位,先把核心人群抓准了,产品才能扎稳根。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库