📊 公域流量转化率的残酷真相:多数人在做无用功

打开后台看数据时,你是不是常发现一个怪现象?公域来的粉丝数看着挺多,转发量也还行,但点开商品链接的人少得可怜。有个做美妆号的朋友跟我吐槽,她上个月在某平台发了条爆款视频,带了公众号二维码,涨了 2000 多粉,可最后通过公众号买东西的才 37 人。这转化率还不到 2%,连投放成本都没收回来。

这不是个例。我翻了十几个不同领域公众号的后台数据,发现公域流量的平均转化率在 1%-3% 之间。教育类稍高点,能到 4%;而快消品很多时候连 1% 都达不到。为什么会这样?

公域平台的用户本来就没带着明确目的来。刷短视频、逛论坛时,他们可能只是被标题吸引,或者觉得内容有意思随手关注了。这种 “冲动关注” 的粉丝,对公众号的认同感很低。就像你在路边看到发传单的,接过来看一眼就扔了,道理一样。他们关注你的瞬间可能挺开心,但转头就忘了你是谁。

还有个更扎心的事实:公域来的流量里,至少 30% 是 “无效粉”。这些人要么是为了领福利关注,领完就取关;要么是机器人账号,根本不会看你的内容。有个做母婴号的运营者告诉我,她搞过一次 “关注领育儿手册” 的活动,涨粉 5000,可一周内取关的就有 1800,剩下的 3200 人里,半年都没点开过一篇推文。

别被那些 “公域引流月入十万” 的案例骗了。那些能吹的案例,要么是选了极精准的公域渠道,要么是砸了大价钱做定向投放,普通运营者很难复制。多数时候,我们费劲巴力从公域拉来的流量,不过是后台数字的虚假繁荣。

🔑 高转化的底层逻辑:不是流量不够,是匹配度出了问题

有个做职场号的团队,他们的公域转化率能稳定在 8% 左右,比同行高出一大截。秘诀在哪?我跟他们聊了三次才弄明白,核心就俩字:匹配。

他们在某知识平台发内容时,从不盲目追热点。比如写 “简历优化” 相关的文章,会先在公众号里发一篇深度长文,然后把其中最精华的 3 个技巧拆出来,做成公域平台的短内容。结尾引导关注时,不说 “关注领资料”,而是说 “公众号里有具体的简历模板拆解,照着改就能用”。

这种做法妙在哪?公域内容和私域服务形成了强关联。用户在公域看到的是 “冰山一角”,想解决完整问题就必须进公众号。这就像你在商场试吃了一小块蛋糕,觉得好吃,自然想知道哪里能买到整个的。

还有个细节很关键,他们会给不同公域渠道来的粉丝打标签。从知乎来的粉丝,推送内容时会多带点干货案例;从短视频平台来的,就多放些实操步骤。别觉得这是多此一举,数据不会骗人 —— 做了标签区分后,他们的转化率直接从 4% 涨到了 8%。

反观很多人在做的事,在公域发的是搞笑段子,公众号里却卖严肃课程;在平台上教人省钱,公众号里全是高价产品。这种割裂感,用户怎么可能买账?就像你去面馆想吃牛肉面,服务员却硬塞给你一盘披萨,换谁都得走。

🚫 公域转化的 3 个致命误区:你可能每天都在犯

最容易踩的坑,是把公域流量当私域用。有个做家居号的运营者,刚在某平台涨了 1000 粉,就天天在公众号里发广告,今天推沙发,明天推床垫。结果半个月不到,粉丝掉了一半。他还委屈,说 “我发的都是好东西啊”。

公域来的粉丝,对公众号的信任度本来就低,需要一个 “缓冲期”。就像刚认识的朋友,你上来就推销产品,谁都会反感。正确的做法是,前两周只发干货内容,第三周开始偶尔提一句产品,而且要和内容相关。比如写 “客厅收纳技巧” 时,顺嘴提一句 “我们整理了 10 个收纳神器清单,在文末可以领”。

第二个误区是盲目追求流量规模,不看质量。有人为了涨粉,在公域平台搞 “关注送现金” 的活动。这种方式来的粉丝,90% 都是奔着钱来的,别说买东西,能看完一篇文章就不错了。我见过最夸张的一个号,靠发红包涨了 5000 粉,最后留下来的不到 300 人,还全是薅羊毛专业户。

还有个更隐蔽的误区,是忽略公域平台的规则差异。在某平台火的内容,搬到公众号里未必管用。比如短视频平台的用户喜欢快节奏,公众号读者却更愿意看深度内容。有个美食号在短视频平台发 “30 秒做好一道菜” 火了,把同样的内容搬到公众号,阅读量连短视频的零头都不到。

别想着 “一招鲜吃遍天”,每个平台的用户习惯都不一样。在公域发内容时,要先研究平台特性:这个平台的用户喜欢看什么?他们习惯在什么时间活跃?什么样的表达方式更能打动他们?把这些搞清楚了,再去做引流,效率至少能提高一倍。

📈 提升转化率的 4 个实战技巧:从 0 到 1 的突破方法

想让公域流量真正变现,第一步得学会 “筛选”。不是所有公域流量都值得要,精准的 100 个粉丝,比泛泛的 1000 个粉丝有用得多。怎么做筛选?在公域内容里就把 “门槛” 设好。

比如做理财号的,可以在公域内容里加一句 “适合有 3 年以上投资经验的人”;做穿搭号的,就说 “主要分享 150cm-160cm 女生的穿搭”。别担心这样会筛掉人,留下的才是真正有可能买单的。有个做职场号的团队,加了 “适合 3-5 年职场人” 的限制后,虽然涨粉速度慢了,但转化率从 2% 涨到了 6%。

其次,要设计 “阶梯式引导”。别指望用户关注后马上就买东西,得一步一步来。可以先让他们领个免费资料,接着邀请进群,然后在群里发试用装,最后再推正价产品。有个做护肤号的,就是用这套流程,把转化率从 1.5% 提到了 7%。

他们的步骤很清晰:公域内容里引导关注领 “肤质测试表”,关注后自动回复邀请进 “护肤交流群”,群里每周发一次小样申领,领到小样的人会收到后续的购买提醒。每一步都给用户一个小钩子,慢慢培养信任。

第三招,是把公域内容和公众号形成 “互补”。公域里发不了太长的内容,就可以在结尾说 “具体的操作步骤和工具清单,我整理在公众号里了,关注后回复 XX 就能看”。这种 “留一手” 的做法,既能让用户觉得公域内容有价值,又能引导他们主动去公众号找更多信息。

有个做健身号的,在短视频里只教一个动作,然后说 “这个动作的发力细节和常见错误,我在公众号写了详细解析,还附了 3 组进阶训练计划”。这种方式带来的粉丝,打开率比直接导流高 3 倍。

最后,一定要及时做 “数据复盘”。每天看看哪些公域渠道来的粉丝转化率高,就多投精力;哪些渠道来的粉丝总是秒取关,就赶紧停掉。别凭感觉做事,数据才是最诚实的裁判。

🌟 3 个成功案例:他们是怎么把转化率做到 10% 以上的

餐饮类公众号 “老街小馆” 的做法很有意思。他们在某点评平台发探店视频时,从不直接说 “关注公众号有优惠”,而是拍老板在后厨的忙碌场景,说 “老板每天只做 20 份招牌红烧肉,想吃到得提前预定,公众号里能看每天的预约情况”。

这种 “饥饿营销 + 实用信息” 的组合,让他们的引流转化率特别高。从点评平台来的粉丝,有 12% 都会真的去预约吃饭。秘诀在于,他们把公域内容和公众号功能做了强绑定 —— 想吃饭,就得关注公众号。

教育类公众号 “职场充电站” 的玩法更绝。他们在某知识平台发免费课程片段,比如 “5 分钟学会 Excel 快捷键”,结尾说 “完整的 20 节课程和练习文件,在公众号回复 Excel 就能领,还能加入打卡群和大家一起练”。

他们算过一笔账,每 100 个从知识平台来的粉丝,有 15 个会领完整课程,其中又有 10 个会报名后续的付费课程。整个链条的转化率能到 10%,远超同行的平均水平。

还有个做宠物号的 “毛孩子日常”,他们在短视频平台发宠物搞笑瞬间,然后说 “想知道怎么训练狗狗不乱叫吗?公众号里有详细教程,还能测测你家狗狗的性格”。这种 “趣味内容 + 实用知识” 的搭配,让他们的公域粉丝转化率稳定在 9% 左右。

这三个案例有个共同点:他们都没把 “涨粉” 当目标,而是把 “解决用户问题” 放在第一位。公域内容提供价值,公众号提供更深的服务,形成一个自然的转化链条。

🚀 未来趋势:公域流量不是不能用,而是要换种用法

现在公域平台的流量成本越来越高,想靠以前那种 “广撒网” 的方式引流,只会越来越难。但这并不意味着公域流量没用了,只是用法得变一变。

以后的趋势,肯定是 “精准引流 + 深度运营”。不再追求多少人关注,而是追求关注的人有多少能真正留下来、能产生消费。有个做文具号的,现在每天只从公域引 100 个粉丝,但转化率能做到 15%,比以前每天引 1000 粉、转化率 1% 的时候,赚得还多。

另一个明显的变化,是 “内容形式的融合”。短视频、图文、直播,这些形式不再是孤立的,而是要相互配合。比如在短视频里引流,公众号里做沉淀,直播里做转化。有个做服饰号的,就是用 “短视频展示穿搭 + 公众号发搭配技巧 + 直播讲解面料细节”,把公域转化率做到了 11%。

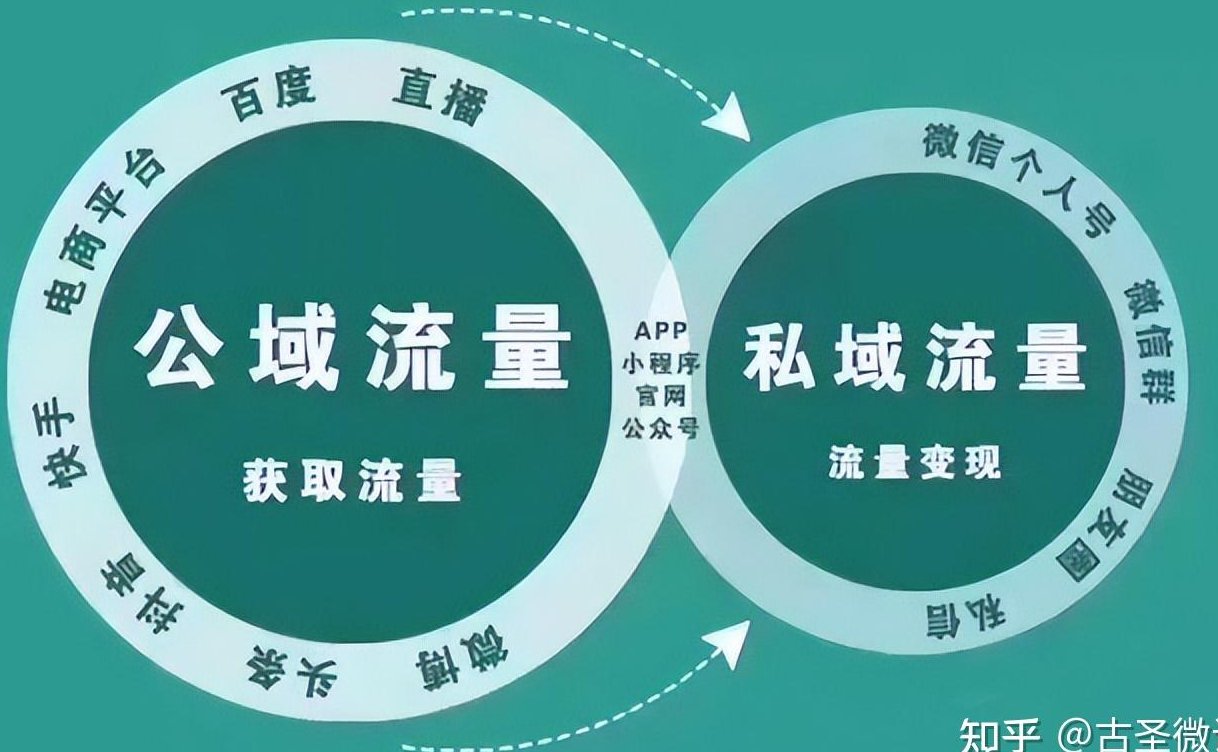

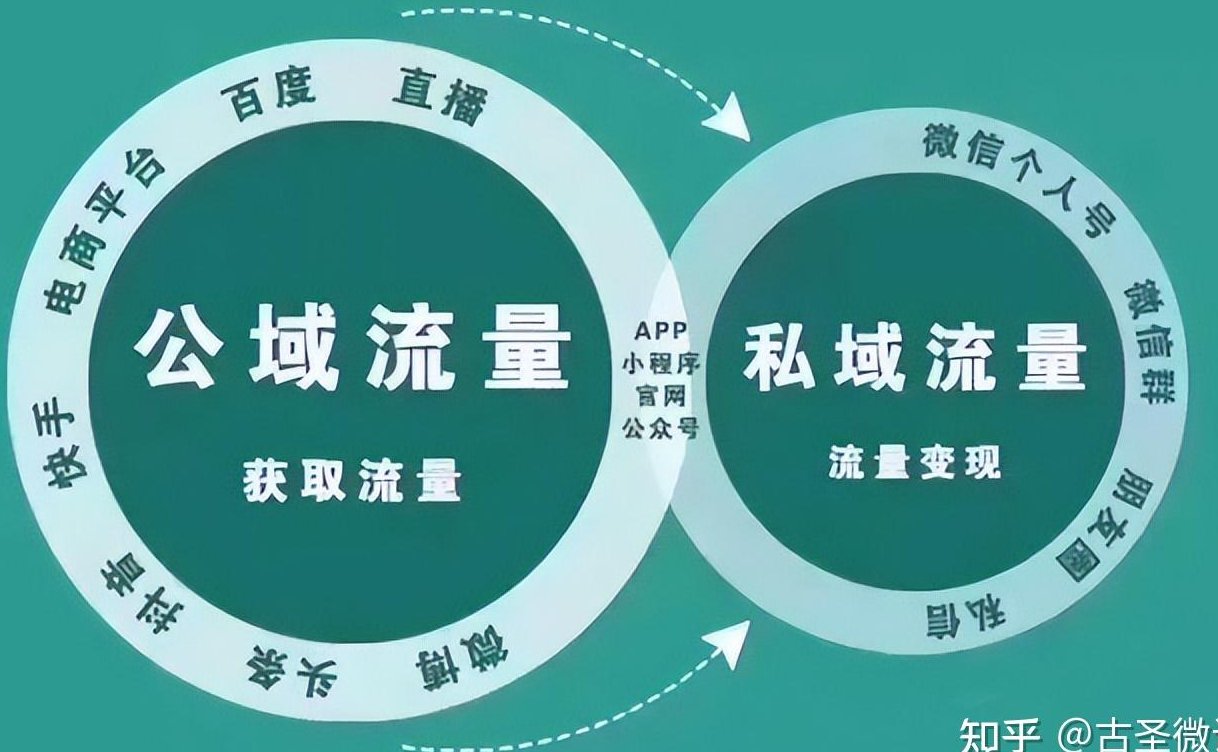

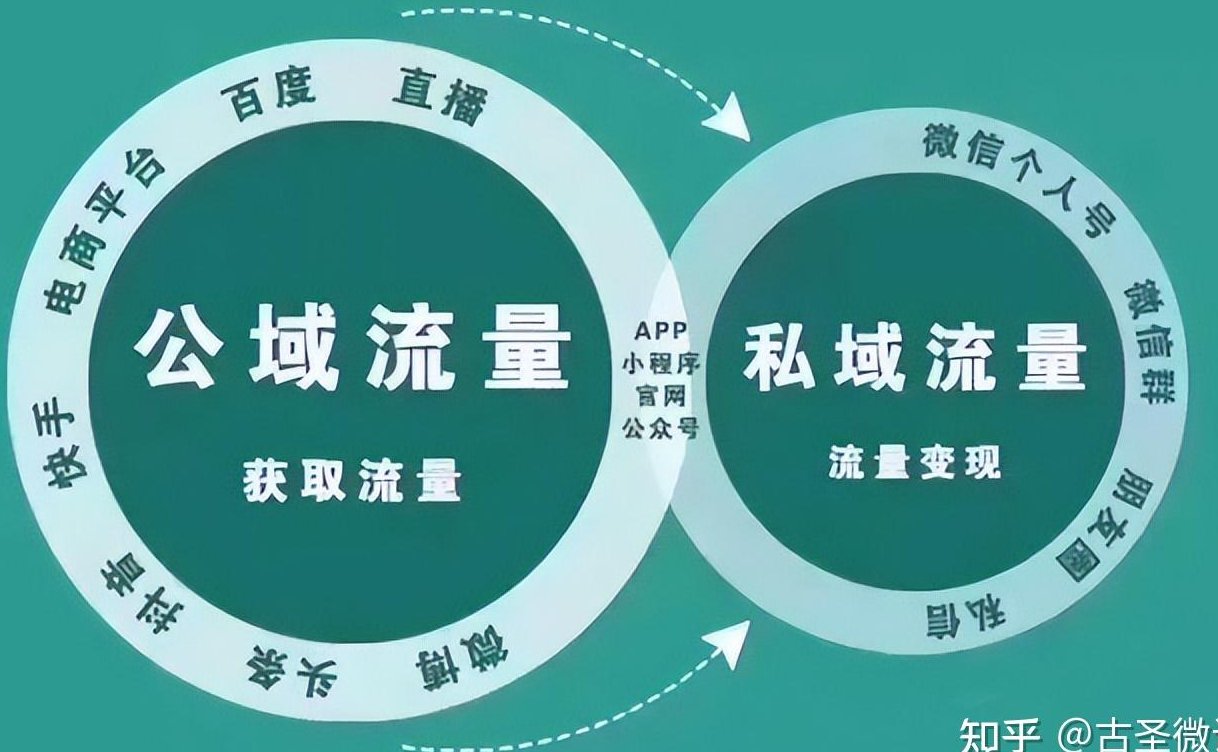

还有个新机会,是 “公域私域的双向导流”。别只想着把公域的人拉到公众号,也可以把公众号的粉丝导回公域,形成一个循环。比如在公众号发起话题,让粉丝去公域平台参与讨论,既能增加公域曝光,又能提高粉丝活跃度。

说到底,公域流量就像一条大河,以前是随便舀一瓢就能喝,现在得用筛子过滤,还得烧开了才能喝。嫌麻烦的人会被淘汰,而愿意花心思研究怎么用好这水的人,才能活得更滋润。

别再纠结 “公域流量转化率高不高” 这个问题了。没有绝对的高或低,只有会不会用。用对了方法,1% 能变成 10%;用错了,10% 也能降到 1%。关键是找到适合自己的路,一步一步扎实地走。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库