🔍 内容分发的本质,是解码人性需求的镜像

2025 年的互联网内容生态,早已不是单纯的信息传递游戏。当鸿蒙系统实现全场景内容无缝流转,当抖音通过「附近 / 同城」功能重构本地生活消费链路,当小红书用「种草」模式打通从内容到购买的闭环,这些现象背后都指向一个核心命题:内容分发的本质,就是理解人性需求的动态映射。

🧠 从流量争夺到需求共振:内容分发的范式迁移

早期的内容平台像信息大卖场,算法只负责把商品摆到显眼位置。但现在用户的注意力像攥在手里的沙子,越用力越流失。就拿华为视频来说,它通过 AI 影视全能搜让用户能直接搜索剧情、台词甚至角色关系,这种「内容穿透」能力本质上是在满足人性中对精准信息获取的渴求。当用户能在 30 秒内找到《甄嬛传》里「臣妾做不到啊」的具体集数,这种效率提升带来的爽感,比单纯推送同类内容更能打动人心。

抖音的「附近 / 同城」功能更值得玩味。它通过 GPS、Wi-Fi 等多重定位技术,把用户位置和内容 POI 标签绑定,让本地人刷到的永远是附近的美食探店、社区活动。这种「地理围栏」策略,暗合了人类对地域归属感的本能需求。就像在异乡看到家乡菜馆的视频,那种亲切感瞬间激活了大脑的奖励机制,完播率和互动率自然飙升。

🌟 技术赋能下的人性放大镜:从被动接受到主动服务

鸿蒙系统的分布式能力,让内容分发从「人找内容」进化为「内容找人」。比如华为音乐能根据用户在智能座舱的驾驶场景,自动推送节奏感强的电子乐;在运动场景切换为活力满满的流行曲。这种场景化适配,本质上是技术在模拟人类的情感感知能力。就像朋友聚会时有人递来一杯热茶,这种体贴入微的服务,比单纯推荐歌曲更能建立情感连接。

AI 推荐算法的进化更是惊人。腾讯多媒体实验室的 VR 传输方案,通过 FOV(视野范围)技术只传输用户当前看到的画面,既节省带宽又提升沉浸感。这种「按需分配」的策略,暗合了人性中对资源高效利用的本能。就像点菜时服务员能精准推荐你可能喜欢的菜品,这种智能推荐带来的不是干扰,而是惊喜。

🎯 内容消费的三重境界:从生存到自我实现

马斯洛需求层次理论在内容分发领域同样适用。基础层的生理需求,对应着用户对信息获取效率的追求。比如京东调研显示,超半数用户每天使用 AI 工具进行学习、搜索和工作,这种对效率的极致追求,让 AI 手机、AI 电脑成为最受欢迎的终端产品。

社交需求层面,小红书的「种草」模式堪称典范。用户通过真实分享建立信任,形成 3000 多个兴趣圈层。这种情感共鸣的力量,让内容分发变成了人际关系的润滑剂。就像在论坛里找到同好,那种归属感比单纯看内容更让人上瘾。

自我实现需求的满足,则体现在《姐妹不打烊》这类现象级综艺上。七位姐姐用真实互动打破娱乐圈的虚假人设,让观众在笑声和泪水中看到自己的影子。这种精神投射的价值,让内容分发超越了娱乐本身,成为用户探索自我的镜子。

🔄 平衡的艺术:技术理性与人性温度的共生之道

技术再强大,也不能忽视人性的复杂性。抖音在推荐算法中引入「多样性控制」,通过 MMR 模型确保用户不会陷入信息茧房。这种反过滤泡机制,体现了对用户认知自由的尊重。就像逛超市时既有常买的日用品,也有新奇的进口商品,这种适度的惊喜才能保持新鲜感。

隐私保护同样是人性需求的重要一环。华为的 Cloud Kit 以数据安全为核心,通过端侧处理和匿名化技术保护用户隐私。这种安全感的构建,就像给内容分发加上了一把锁,让用户能放心享受服务而不必担心信息泄露。

🚀 未来已来:内容分发的终极形态

2025 年的内容分发,正在向「智能共情」阶段进化。当鸿蒙智能体实现「以用户意图为中心」的交互,当 VR 技术让用户在酒店客房就能体验异国风情,这些技术突破背后,都是在试图理解人性中最细微的需求波动。

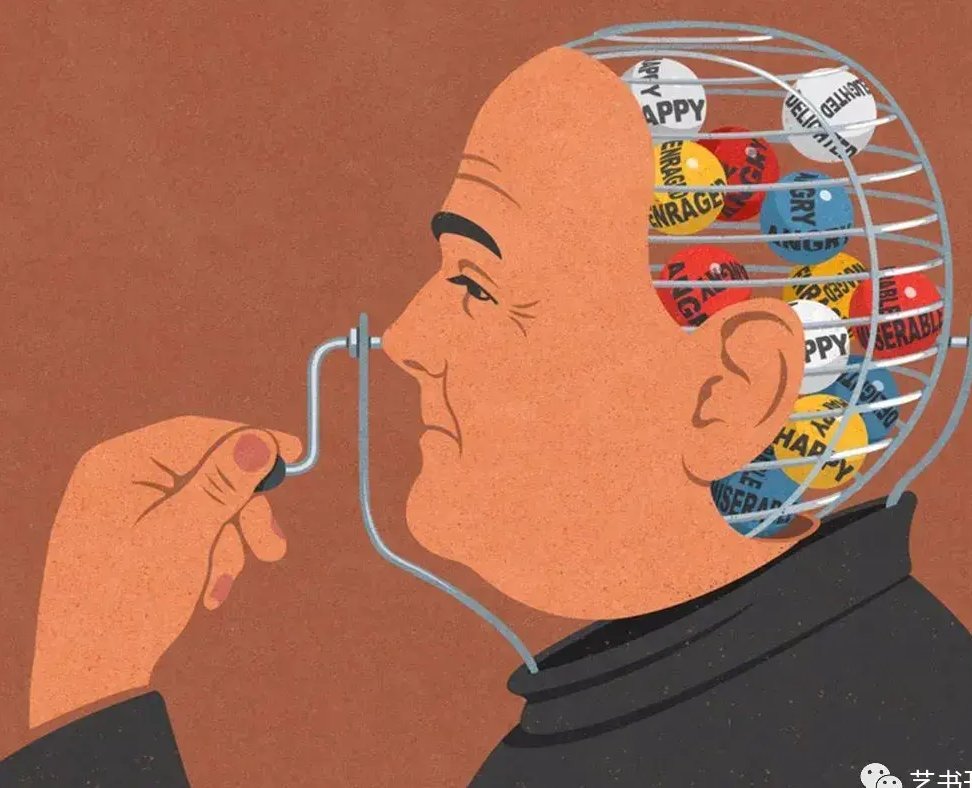

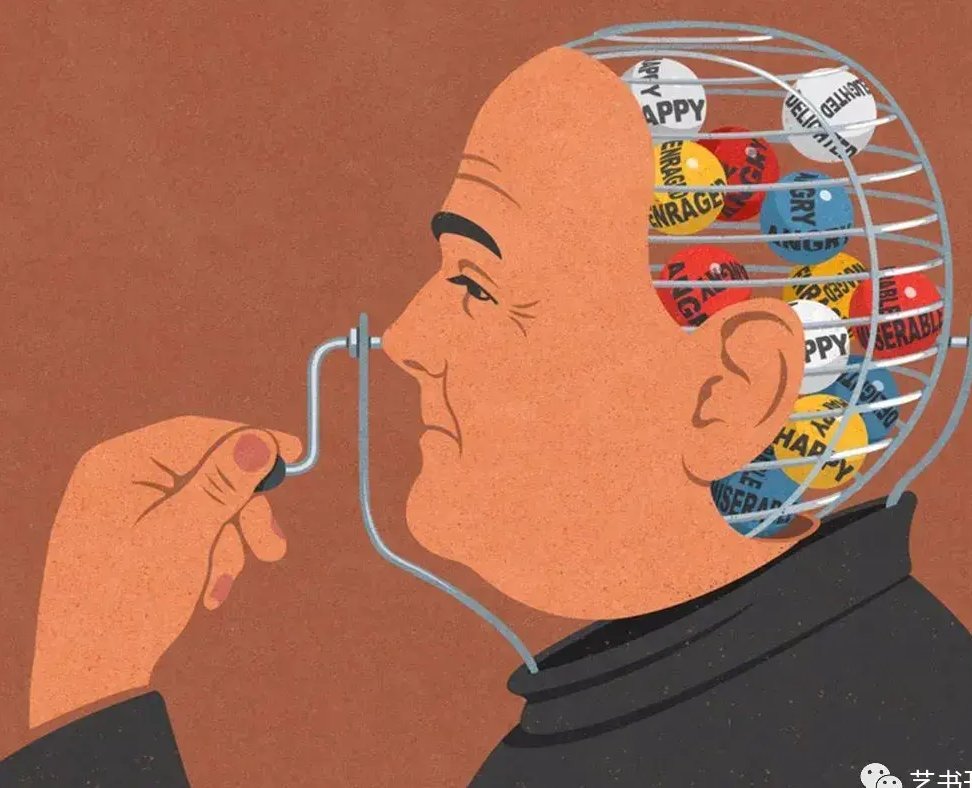

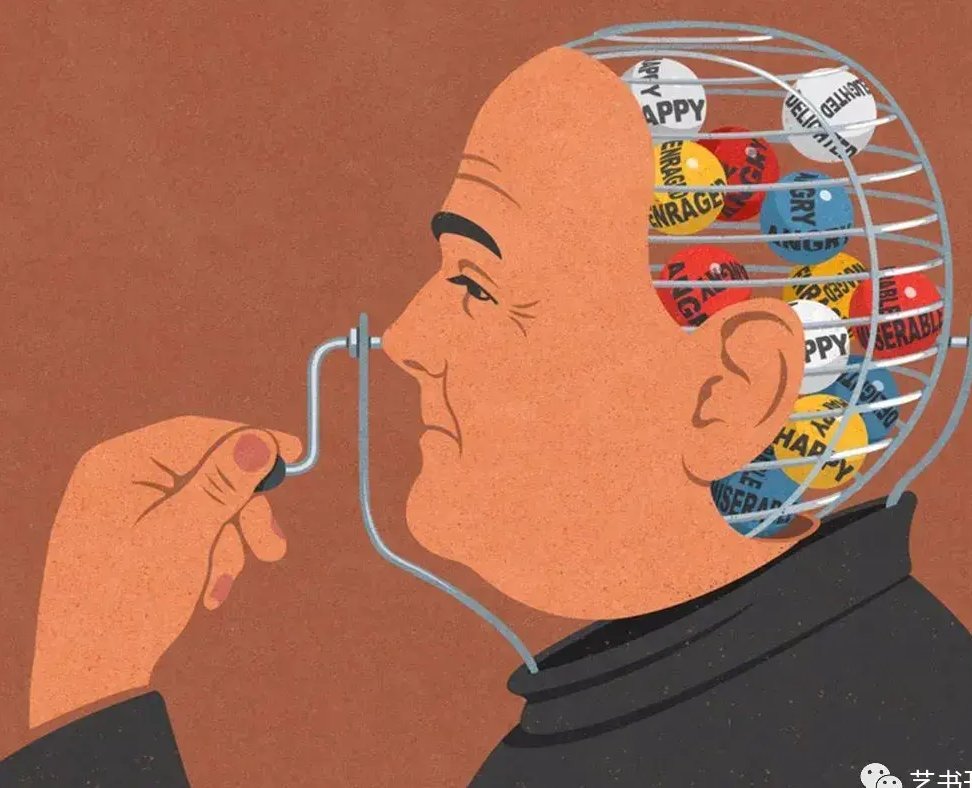

未来的内容分发平台,应该像一个贴心的管家:它知道你早晨出门需要天气提醒,知道你通勤时想听的播客类型,知道你周末想探索的小众景点。这种个性化服务的极致,不是简单的算法推荐,而是对人性需求的深度解码。

该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味