做本地公众号的都知道,现在想在本地生活领域出头,真不是件容易事。打开朋友圈,十条里可能有三条是本地号推送的优惠信息;刷视频号,附近的商家探店内容能占一半。但你发现没有,真正能让用户记住、提到 “找本地生活攻略就看它” 的公众号,其实没几个。今天就掰开揉碎了说,你的本地号到底该怎么操作,才能从一堆竞品里冲出来,稳坐本地生活榜单的头把交椅。

🏠 先搞懂 “本地用户” 要什么,别瞎喂料

很多本地号死就死在 “我觉得用户需要”。你每天发一堆 “本地 XX 店开业大吉”“XX 小区停水通知”,以为这就是本地化,其实用户早就看腻了。真正的本地用户需求,藏在他们的日常抱怨和高频提问里。

打开你的公众号后台,看看用户留言最多的问题是什么。是 “周末带娃去哪玩”,还是 “哪家火锅凌晨还开门”?是 “驾照换证在哪办最快”,还是 “小区周边有没有 24 小时药店”?把这些高频问题列出来,你会发现用户的核心需求就那么几个:“省时”“省钱”“避坑”“有面子”。

我见过一个三线城市的本地号,最初也跟着别人发商家广告,阅读量一直在 300 左右徘徊。后来他们改了策略,专门收集用户在评论区问的 “哪里能修老款洗衣机”“哪家宠物店能上门给猫洗澡” 这类小众需求,整理成 “本地生活应急指南” 系列。结果呢?单篇阅读量直接破万,因为没人做过这么细的内容。用户觉得 “这个号是真的在帮我解决问题”,而不是单纯想赚广告费。

还有个关键点,本地用户对 “时效性” 的要求特别高。昨天的优惠信息,今天发出来就没人看了;暴雨天里,“哪里积水严重” 的实时播报,比你提前三天预告的 “周末降雨提醒” 有用一百倍。所以每天花 1 小时刷本地论坛、小区群、政务网,收集最新动态,比闷头写稿重要得多。

📊 用 “反常识榜单” 打破同质化,让用户记牢你

本地号最容易陷入的陷阱,就是做 “千篇一律的推荐”。什么 “本地十大必吃餐厅”“XX 区网红打卡地 TOP5”,用户点开一看,全是平时刷到的那几家,早就审美疲劳了。

想让你的榜单让人记住,就得玩点不一样的。做 “有争议的细分榜单” 效果特别好。比如不做 “本地最好吃的火锅”,而是做 “本地最适合带娃吃的火锅(附儿童游乐区评分)”;不做 “本地最美公园”,而是做 “本地傍晚最适合遛狗的 5 个公园(附宠物拾便袋供应点)”。这些细分维度,既能精准击中特定人群,又能引发讨论 ——“为什么这家没上榜”“我觉得 XX 更合适”,评论区一热闹,传播量自然就上去了。

还有个技巧,给榜单加 “可验证的标准”。别只说 “这家店推荐指数 5 颗星”,而是告诉用户 “评分标准包括:排队时长(30 分钟内加分)、有无免费停车位(有则加分)、店员态度(随机暗访 3 次取平均分)”。用户看到这种具体的标准,会觉得你的榜单更靠谱,而不是收了商家钱乱排的。

我关注的一个县级市公众号,去年做了个 “本地早餐店豆浆甜度排行榜”,火到被本地电视台报道。他们真的买了 15 家店的豆浆,用糖度计测了数值,还附上了检测视频。这种 “较真” 的态度,一下子就和其他随便推荐的号拉开了差距。现在他们每次发榜单,商家都主动联系想参与测评,用户也会催更 “下次测什么”。

👥 把读者变成 “情报员”,解决内容枯竭问题

很多本地号运营到后期,都会遇到 “没东西可写” 的困境。自己能跑的商家有限,每天原创内容压力山大。这时候,就得学会 “发动群众”。

建立 “本地情报员” 社群 是个好办法。找 100 个活跃用户,拉个微信群,告诉他们 “提供有效信息能换福利”—— 比如免费试吃名额、商家优惠券。这些情报员能帮你发现很多你不知道的新鲜事:哪家老店换了老板味道变了,哪个角落开了家宝藏小店,甚至是 “XX 菜市场下午 5 点后蔬菜降价” 这种实用信息。

有个本地号更绝,他们搞了个 “用户探店笔记征集”,让用户自己写体验,公众号负责编辑发布,文末标注 “本文由粉丝 XX 提供,已获得 50 元餐饮代金券”。这样一来,不仅解决了内容问题,还让用户有了参与感 ——“我的文字被这么多人看到了”,忠诚度一下子就上来了。

处理用户提供的信息时,一定要 “二次加工”。用户发来的可能只是几句零散的话,你要做的是补充细节:比如问清楚具体地址、营业时间,甚至自己去核实一下。如果直接照搬,很容易出现错误,砸了自己的招牌。

🚶 线上内容 “落地”,把粉丝变成线下客流

本地号的优势,就在于 “离用户近”。光在线上发内容不够,得让用户在线下也能看到你的存在感。

和商家搞 “独家联动活动” 效果特别好。比如和本地电影院合作,搞 “公众号粉丝专属观影日”,持公众号截图就能领小份爆米花;和连锁超市合作,每周三推出 “公众号粉丝特价商品”。这些福利不用多贵,但能让用户觉得 “关注这个号有实际好处”,还能让商家看到你的用户价值,后续合作更顺利。

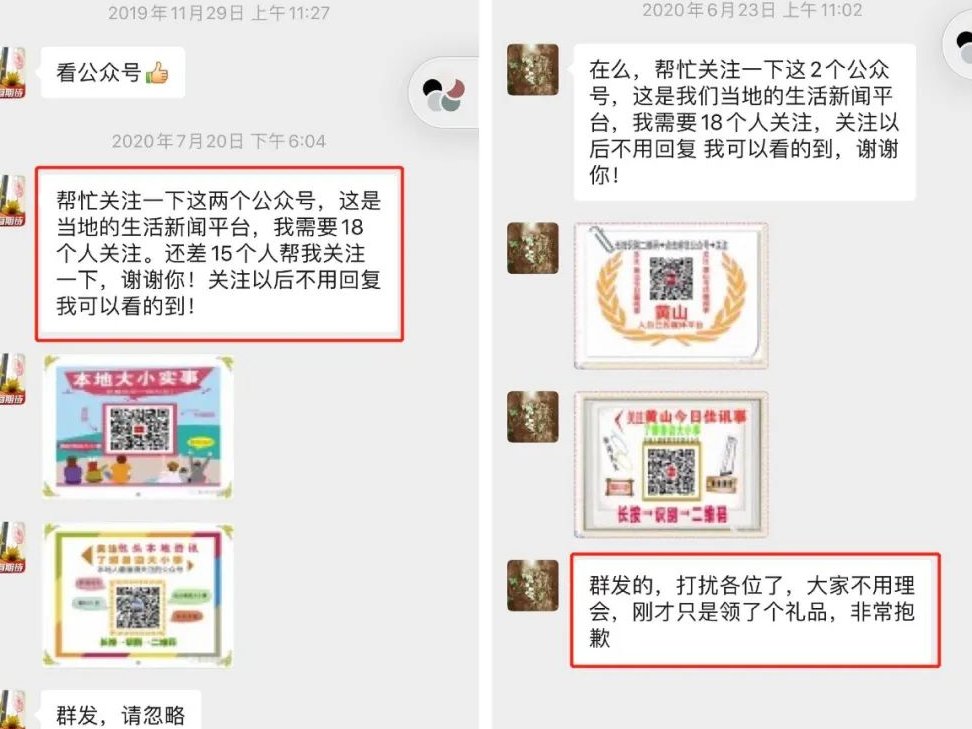

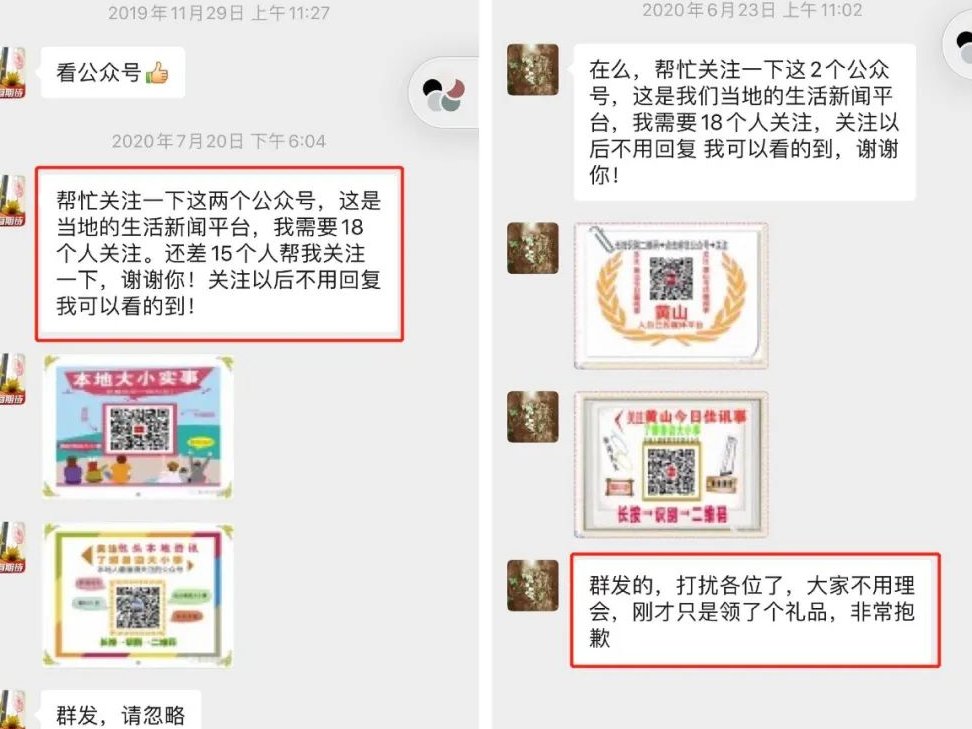

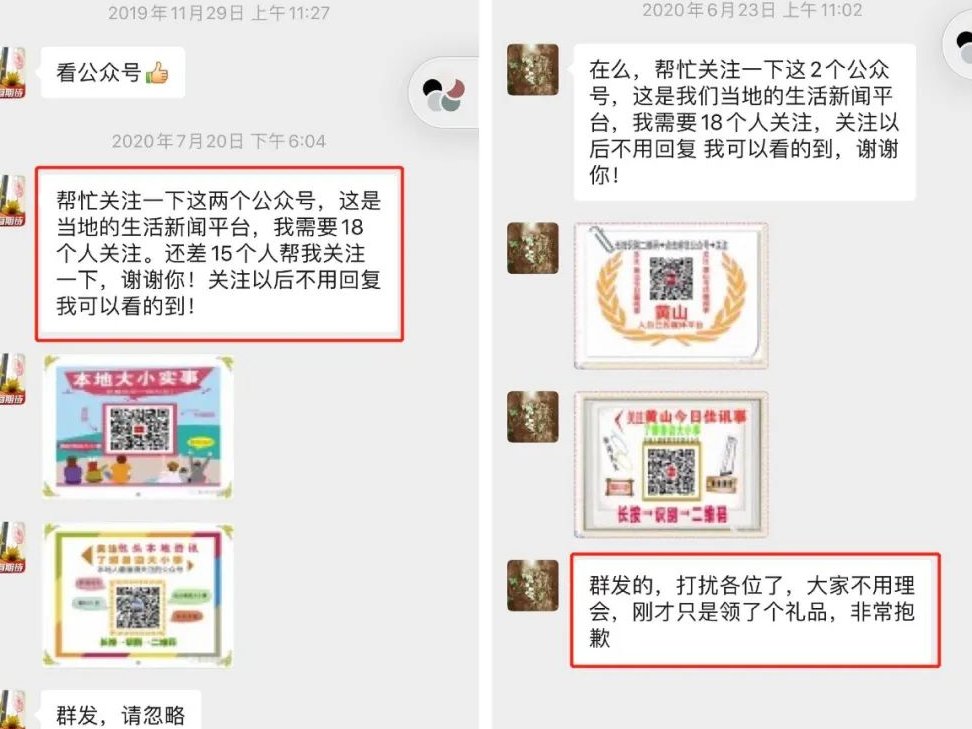

更进阶的玩法是做 “线下场景渗透”。我见过一个本地号,把他们的二维码印在共享单车的车筐里,旁边写着 “扫码回复【开锁】,获取本地 30 个免费停车点”;还有的和早餐摊合作,买早餐送印有公众号信息的纸巾,上面印着 “回复【早餐】,看哪家包子铺用的是现磨豆浆”。这些线下触点,能精准触达本地高频活动人群,比单纯线上发广告有效得多。

另外,定期组织小型线下聚会 也很关键。不用搞大型活动,十几个人的 “粉丝下午茶”“亲子乐园体验团” 就够了。让用户面对面交流,顺便拍点视频和照片发公众号,既能增加真实感,又能让参与的用户主动转发,形成二次传播。

📈 盯着 “本地数据” 优化,别盲目跟风

很多运营者喜欢看行业大号的运营方法,照搬照抄到本地号上,结果发现根本行不通。本地号的运营,必须盯着自己的本地数据调整策略。

重点看 “用户来源地域”。在公众号后台的 “用户分析” 里,能看到粉丝来自哪个区、哪个街道。如果发现某个区域的粉丝增长快,就多做那个区域的内容 —— 比如 “XX 街道隐藏的 3 家老字号”。如果某个区域粉丝少,但商家资源多,就针对性地搞推广,比如和那个区域的小区物业合作发福利。

分析 “阅读高峰时段” 也很重要。本地用户的阅读习惯和城市节奏有关:一线城市可能早晚通勤时阅读多,三四线城市可能晚上 8-10 点更活跃。根据这个调整发文时间,别在用户忙着上班的时候发重要内容,白白浪费流量。

还有个容易被忽略的数据:“用户留存和流失原因”。通过后台的 “消息分析”,看看用户取关前最后互动的内容是什么,是不是因为发了太多广告,或者内容和本地关联度太低。有个本地号发现,每次发全国性新闻,取关率就会上升,后来他们调整策略,只发和本地相关的解读 —— 比如 “全国油价上涨,本地加油站最新优惠信息”,留存率立刻稳住了。

💡 长期主义:让公众号成为 “本地生活基础设施”

想做成本地生活榜单的 NO.1,不能只想着短期流量,得让用户觉得 “离了这个号不行”。

积累 “本地独家资源” 是核心。比如和本地政务部门合作,拿到第一手的便民信息 ——“最新社保办理流程”“学区划分调整通知”;和本地老字号、非遗传承人合作,做独家专访,讲别人不知道的本地故事。这些资源别人拿不到,你的公众号就有了不可替代性。

培养 “本地 KOL 矩阵” 也很关键。不只是运营者自己发声,还要发掘本地有影响力的人 —— 比如美食博主、摄影达人、社区达人,让他们成为公众号的 “特约作者”。这些人本身就有本地粉丝,他们的内容能带来新流量,也能增加公众号的可信度。

最后一点,保持 “适度的笨拙感”。别把公众号做得太 “官方”,偶尔犯点小错反而更亲民 —— 比如 “昨天推荐的 XX 店营业时间写错了,抱歉!已联系商家,给粉丝争取到 5 元无门槛券补偿”。这种真实感,比完美无缺的人设更能拉近和本地用户的距离。

本地公众号的竞争,说到底不是比谁资金多、团队大,而是比谁更懂本地用户,更能解决他们的实际问题。从今天起,少做点 “看起来热闹” 的内容,多花点时间逛逛街、聊聊天,看看本地人真正关心什么。做到这一点,成为本地生活榜单的 NO.1,只是时间问题。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】