高等职业教育在校生已占高等教育总人数的 50%,中等职业教育占比约三分之一。企业向产业中高端攀升,对一线员工的知识能力要求提升,推动职业教育重心上移。以第二期 “双高计划” 为例,目标是建设 60 所高水平高职学校和 160 个高水平专业群,重点培养大国工匠和高技能人才。这意味着职教生不再局限于基层岗位,而是有机会进入技术研发、管理等中高端领域。

职普融通政策让学生在求学过程中有多次选择机会。广州通过综合高中试点和职普融通试点班,实现课程互选、学分互认。济南军博高中推出学籍互转制度,高一结束后学生可根据兴趣和成绩选择普高或职高方向。这种模式打破了传统教育的 “一考定终身”,让学生能根据自身发展动态调整路径。例如,济南军博高中的学生赵祉博,通过无人机技能学习,不仅获得职业资格证书,还为升学开辟了新通道。

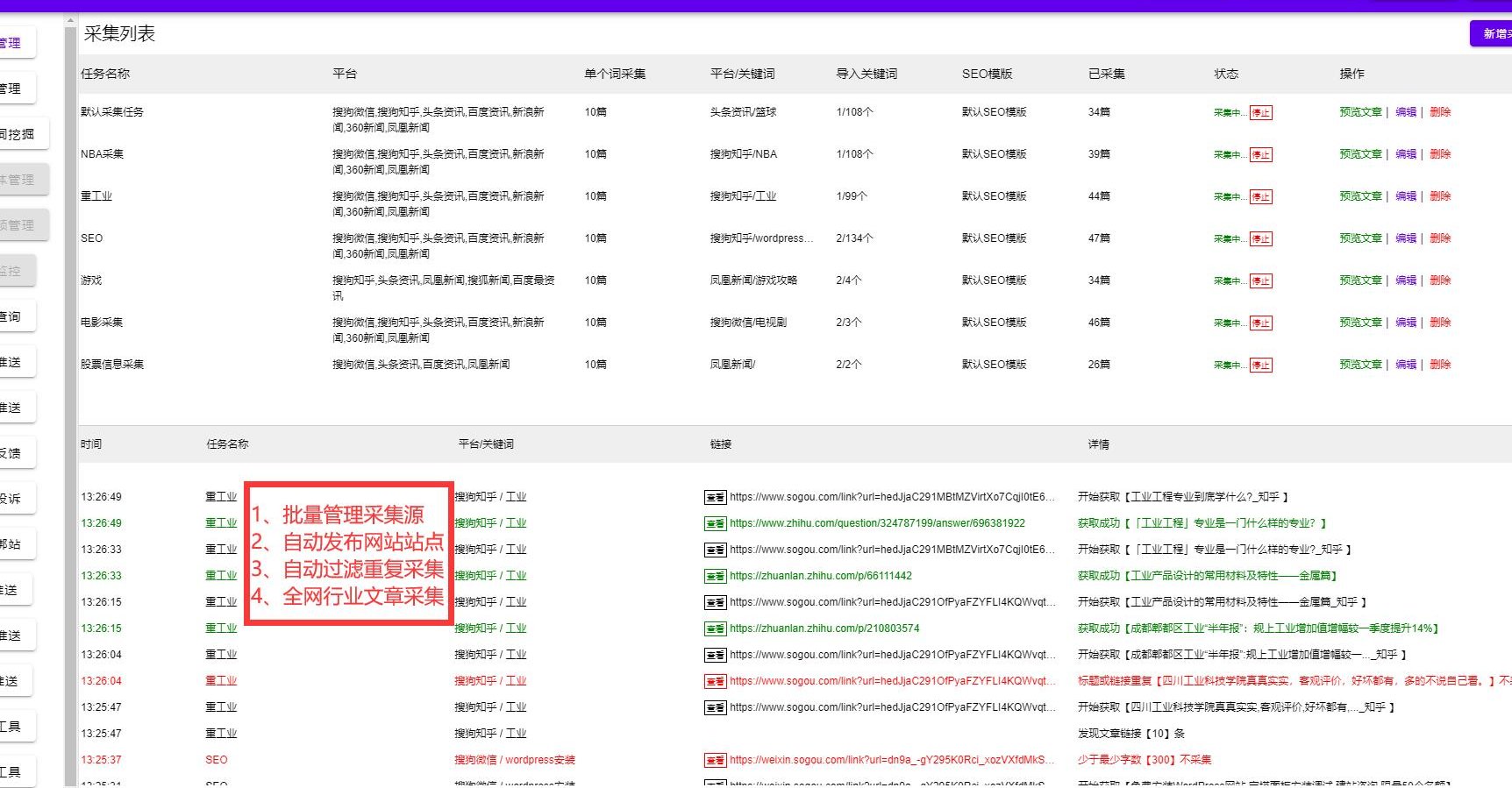

产教融合不再是简单的校企合作,而是深度融入产业需求。柳州一职校构建 “互融共生” 模式,联合企业开发新能源汽车可视化系统等工业数字化产品,学生在校期间就参与真实项目,实现 “毕业即上岗”。莱芜职业技术学院与芬兰罗约阿应用科学大学合作,引进先进课程体系,培养国际化康养人才。这种模式让教育与产业同频共振,学生所学即企业所需。

数字化转型让职业教育从 “可用” 转向 “好用”。柳州铁道职业技术学院通过低代码平台和虚拟仿真实训基地,提升教学效率和学生实践能力。莱芜职业技术学院开发多语种教学资源,将中文与职业技能培训结合,面向 “一带一路” 国家输出教育标准。数字化不仅改变教学方式,更让优质教育资源得以广泛共享。

职业教育国际化不再是单向引进,而是双向输出。陕西工业职业技术学院在赞比亚建立中赞职业技术学院,其机械制造专业标准被纳入赞比亚国家教学体系。“鲁班工坊” 已在亚欧非建成 30 多个,培养近万名学历教育学生。这种 “教随产出、校企同行” 的模式,让中国职教标准在国际上获得认可,同时为中资企业海外发展提供人才支撑。

“新双高计划” 聚焦人才培养质量和办学能力。教育部、财政部联合实施的第二期 “双高计划”,要求建设高水平专业群,对接产业链关键环节。例如,莱芜职业技术学院与泰国合作开发机电一体化专业标准,为国际学生提供系统培养方案。这种高质量发展模式,让职业教育真正成为技术技能人才的摇篮。

- 高校招生:细节决定成败

- 应届生身份:关注目标院校的年龄、政治面貌等具体要求,提前规划材料准备。例如,海军军医大学要求外语教学全用英语,考生需提前强化英语能力。

- 专项计划:农村和脱贫地区考生可重点关注国家专项计划,2025 年将优化投档录取程序,提高志愿满足率。

- 志愿填报:填完志愿后需持续跟踪档案状态,避免因不服从调剂等原因退档。2024 年数据显示,72% 退档考生因不服从调剂。

- 职业教育:把握趋势,抢占先机

- 专业选择:优先选择与国家战略需求对接的专业,如新能源、人工智能、康养等。例如,教育部明确提出优先发展先进制造、新能源等产业需要的新兴专业。

- 升学路径:中职学生可通过职教高考、“3+4” 贯通培养等模式升学。2024 年山东省职教高考报名人数达 26.5 万,中职学生升学比例约 70%。

- 技能认证:积极考取职业技能等级证书,如养老护理员、电工等。民政部计划到 “十五五” 末,使 80% 以上养老护理员取得职业技能等级证书。

- 应对策略:灵活调整,多元发展

- 普职互转:石家庄等地试点普职学籍互转,学生可根据成绩和兴趣转换路径。2023 年石家庄有 40 名中职学生成功转入普高。

- 国际化机会:关注 “中文 + 职业技能” 项目,如莱芜职业技术学院的 “汉语桥” 项目,为海外就业提供机会。

- 备选方案:若高考失利,可考虑复读、国际本科或专科升学。深圳职业技术学院 2024 年升本率达 25%,是不错的选择。

2025 年的教育政策变革,既是挑战也是机遇。高校招生的严格化要求学生和家长更加注重细节,职业教育的多元化趋势则为人才成长提供了更多可能。无论是选择普通教育还是职业教育,关键在于紧跟政策导向,结合自身兴趣和能力,提前规划、主动适应。唯有如此,才能在这场教育变革中抢占先机,实现个人价值与国家发展的同频共振。