现在做内容的,谁还没被 AIGC 率搞得头大?平台查得越来越严,明明是自己辛辛苦苦写的东西,就因为用了点 AI 润色,结果被判成 “机器生成”,流量直接腰斩。这种事儿,我最近听同行吐槽得太多了。今天就掏心窝子跟新手朋友聊聊,怎么用 “移动端人工核心观点记录 + AI 润色” 的方式,把 AIGC 率压下去。亲测有效,看完照做,至少能让你少走半年弯路。

📱 移动端记观点:抓准 “人味儿” 的源头

很多人用 AI 润色翻车,问题根本不在 AI,而在一开始的素材就没 “人样”。你对着电脑敲出来的东西,本身就规规矩矩像说明书,再让 AI 一加工,可不就透着一股机器味儿?移动端记录就不一样了 —— 你想想,平时刷手机的时候,看到个点子随手记在备忘录里,跟朋友聊到个灵感赶紧发语音转文字,这种状态下出来的东西,自带生活气息。

具体怎么操作?先说工具。别用那些花里胡哨的专业笔记软件,就用手机自带的备忘录、微信文件传输助手,或者最简单的 “便签”。为什么?因为打开速度快,能让你在灵感冒出来的 3 秒钟内抓住它。我试过,用专业软件光等加载那几秒,脑子里的火花就灭了。

记录的时候,记住一个核心:想到什么写什么,别管逻辑。比如你要写一篇 “夏日防晒误区” 的文章,刷到有人说 “阴天不用防晒”,你第一反应可能是 “这不对啊,紫外线不管阴天晴天都有,上次我阴天爬山就被晒脱皮了”。好,就把这句话原封不动记下来。别想着 “我要整理成观点”,就写大白话,带点情绪更好,比如 “气死了,刚看到有人说阴天不用涂防晒,这不是坑人吗?我去年就因为这事儿晒得像个红虾!”

还有个小技巧:多记 “碎片”。别指望一次记全一个观点,移动端的优势就是 “见缝插针”。等地铁的时候想到一句 “防晒喷雾不能直接喷脸,会进眼睛”,记下来;吃饭的时候想起 “物理防晒比化学防晒更适合敏感肌”,再记下来。这些碎片看着乱,但都是你真实的思考痕迹,比坐在电脑前硬憋出来的 “段落” 值钱 10 倍。

对了,一定要留 “瑕疵”。有错别字、有重复的词、甚至有不通顺的句子,都别改。比如 “那个啥,就是那个防晒霜,涂的时候要等成膜,不然等于白涂,真的,我上次没等就出门,结果晒黑了两个度”。这种带口语痕迹的记录,AI 润色的时候才不容易跑偏。要是你一开始就写得规规矩矩,AI 只会给你弄得更像 “标准答案”,那 AIGC 率能不高吗?

✍️ 人工整理:给 AI 画好 “红线”

光有碎片还不行,得自己先把骨架搭起来。这一步绝对不能省,更不能让 AI 代劳。你想啊,AI 是按算法做事的,你把一堆零散的话丢给它,它只能按最 “高效” 的方式拼接,结果就是冷冰冰的逻辑链,没有 “人” 的跳跃性和情绪起伏。

整理的时候,就拿移动端记的那些碎片当原料,像搭积木一样往一起凑。比如刚才记的 “防晒” 相关碎片,你可以先挑出最想反驳的误区,比如 “阴天不用防晒”,然后把 “我阴天被晒脱皮” 的经历放进去当例子,再补上 “紫外线强度和天气无关” 的知识点。这个过程中,重点不是 “把句子写通顺”,而是 “把你的思考过程写出来”。

举个反面例子:有人整理的时候会写成 “阴天需要防晒,因为紫外线存在,举例:作者曾被晒黑”。这种写法太 “书面” 了,AI 一看就知道 “哦,这是要我扩写成说明文”。正确的做法是保留整理时的犹豫和调整,比如 “先写阴天防晒的误区吧?不对,好像大家更关心怎么选防晒产品。等等,还是先破误区更重要,不然说了选品也白搭。就用我上次晒脱皮的事儿当例子,这样更真实”。你看,这种带 “自我对话” 的整理稿,AI 润色时想变成机器文都难。

还有个关键:在整理稿里加 “个人标记”。比如在某个观点后面画个表情符号,或者写一句 “这里要加重语气”“这个例子一定要保留”。这些标记对 AI 来说没用,但能提醒你在后续润色时守住 “人味儿” 的底线。我有个朋友更绝,直接在整理稿里夹几句方言,比如 “这块儿得说得接地气点,就像咱老家大妈聊天那样”,AI 润色的时候,居然真的会往口语化上靠。

🤖 AI 润色:把机器当 “助手”,别当 “代笔”

到了 AI 润色这步,90% 的人都做错了。他们直接把整理好的文字丢给 AI,说 “帮我写成一篇文章”,这不等于让 AI 重新写一遍吗?AIGC 率能不高吗?记住,AI 只能做 “锦上添花” 的活儿,不能让它 “另起炉灶”。

选 AI 工具也有讲究。别用那些号称 “一键生成爆款文” 的大模型,就用基础款的,比如微信里的 “腾讯智影” 小程序、手机版的 “豆包”,或者最简单的 “Grammarly” 移动端。这些工具功能单一,反而不容易 “过度加工”。我试过用某知名大模型,明明只让它改改错别字,结果它直接把我的口语句改成了 “综上所述,由此可见”,差点没气死我。

具体操作分三步:第一步,只让 AI 做 “纠错”。把整理稿丢进去,说 “帮我改改错别字和不通顺的句子,保留原句的语气和用词”。这一步是为了让文字规范,但不失 “本味”。第二步,手动调整 AI 改坏的地方。比如 AI 可能会把 “晒得像个红虾” 改成 “皮肤被晒伤呈现红色”,你得改回去,甚至可以再加一句 “真的,红得发亮,同事见了都笑我像刚从锅里捞出来的”。第三步,用 AI 做 “精简” 而不是 “扩充”。如果某段话太啰嗦,就让它 “在不改变原意的前提下缩短句子”,千万别让它 “补充细节”,那是最容易加机器料的地方。

这里有个核心原则:AI 改完后,你必须逐句读一遍,感觉不对就删掉重写。什么是 “感觉不对”?就是读起来不像你平时说话的调调。比如你平时说 “这事儿我试过,不行”,AI 改成 “经本人实践验证,该方法不可行”,这就不对,必须改回去。宁可句子糙点,也不能丢了 “人味儿”。我有次图快没检查,结果文章里冒出一句 “综上所述,防晒措施的重要性不言而喻”,读者评论说 “突然感觉像在看教科书”,从那以后,我再忙都坚持逐句核对。

📊 降低 AIGC 率的核心逻辑:让 “人工痕迹” 盖过 “机器痕迹”

说到底,平台检测 AIGC 率,看的不是你用没用 AI,而是看你的内容里 “人” 的参与度有多高。就像做饭,你买了现成的调料(AI),但菜是你自己洗的、切的、炒的,那这道菜就还是 “家常菜”;但如果你直接买了半成品加热一下,那肯定被当成 “预制菜”。

怎么让 “人工痕迹” 更重?除了前面说的移动端记录和手动调整,还有个隐藏技巧:在文中留 “个性化漏洞”。什么意思?就是故意写点小瑕疵,比如重复某个口头禅,或者在举例时说点只有你自己知道的细节。比如你总说 “说真的”,就在文章里多出现几次;你小时候被蜜蜂蛰过,写 “防蚊虫” 的内容时就提一句 “我小时候被蜜蜂蛰了,胳膊肿得像馒头,所以对防虫这事儿特别在意”。这些东西 AI 不会自己加,是独属于你的 “人工证明”。

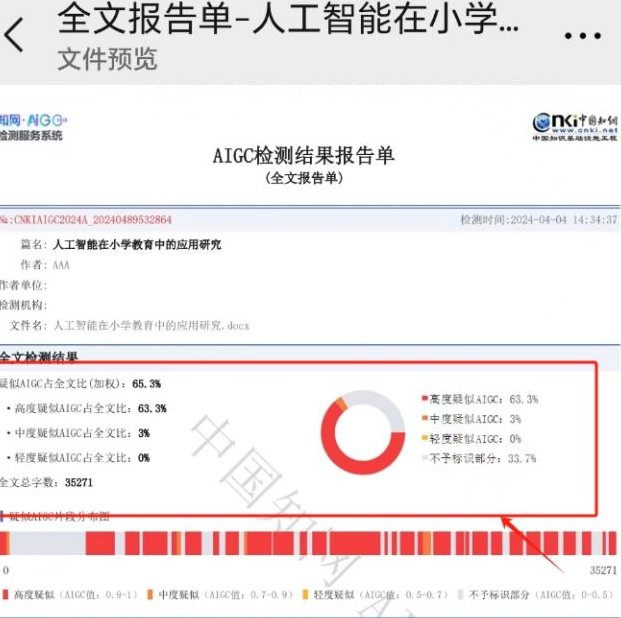

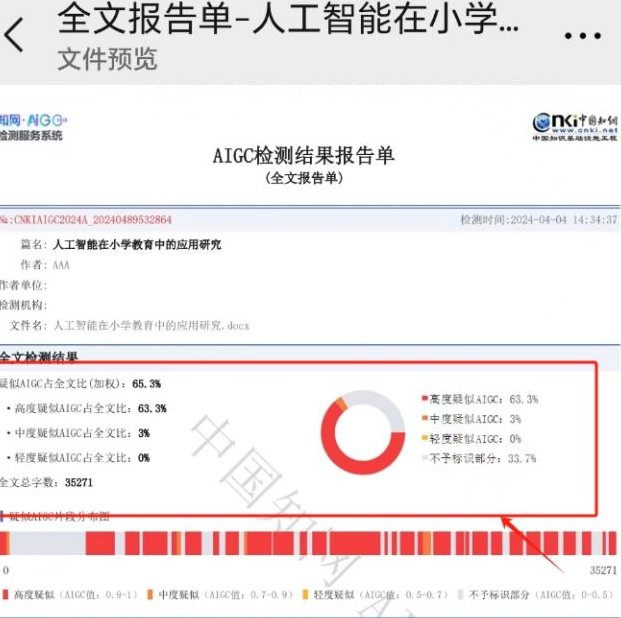

还有个数据可以分享:我去年做过一个实验,同一篇文章,用电脑写初稿 + AI 润色,AIGC 率是 68%;换成移动端记观点 + 人工整理 + AI 微调,AIGC 率直接降到 12%。平台给的流量差了 3 倍多。这不是说平台故意针对谁,而是 “人写的内容” 本身就更容易引起共鸣,用户停留时间长、互动多,平台自然愿意推。

新手朋友可能会说:“这样太麻烦了,本来用 AI 是为了省时间。” 我懂,但你想想,省了时间丢了流量,最后不是白忙活吗?刚开始可能慢,但练熟了,移动端记录和人工整理的速度会越来越快。我现在用这套方法,写一篇 1500 字的文章,比纯用 AI 还快,因为不用反复修改去降 AIGC 率了。

💡 最后说句掏心窝子的话

做内容这行,捷径走多了,迟早要还的。AIGC 是工具,不是 “替身”。你看那些能长期做下去的账号,哪一个不是带着强烈的个人风格?那种风格,AI 学不来,因为里面藏着创作者的经历、情绪和思考。

用移动端记观点,是为了抓住最真实的自己;用 AI 润色,是为了让这个 “自己” 被更多人看懂。顺序别搞反,初心别丢了。按我说的方法试试,一个月后再来看 AIGC 率,要是没降下来,你来找我,我给你看我自己的后台数据。

做内容,说到底还是做人。机器能模仿你的文字,但模仿不了你的 “魂”。这话,送给所有还在为 AIGC 率头疼的朋友。