内容只追热点,却没戳中读者真需求 📰

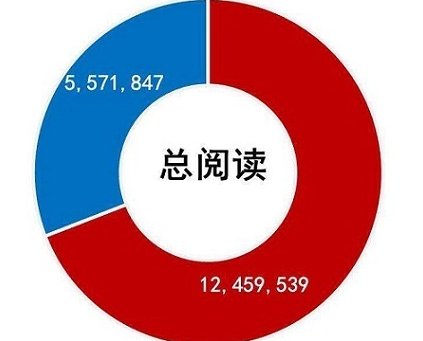

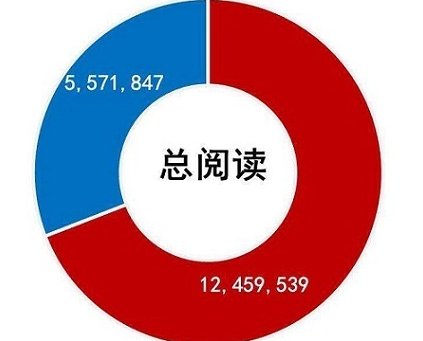

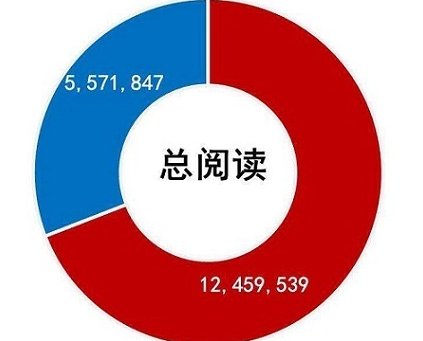

每天打开民生号后台,看到几万甚至几十万的阅读量,心里是不是挺开心?但点开粉丝增长曲线,就发现不对劲了 —— 阅读量像坐火箭,粉丝留存率却像踩了刹车,今天涨的粉,过两天就掉一半。这问题多半出在内容上。

很多民生号总觉得,只要追着热点跑,阅读量就不会差。确实,小区停水、物价上涨、交通管制这些消息,谁看到都会点进来看看。但你有没有想过,读者点进来是为了什么?他们不仅想知道 “发生了什么”,更想知道 “这事儿跟我有啥关系”“我该怎么办”。

就拿菜市场涨价来说,你写 “猪肉价格本周上涨 20%”,阅读量肯定高,毕竟谁都要买菜。但读者看完就划走了,因为你没说清楚 “为啥涨”“啥时候能降”“附近哪个菜市场价格更实在”。反观那些粉丝粘性高的号,会把这些信息串起来:先讲涨价背后的养殖成本、运输费用变化,再整理周边三家菜市场的当日报价,最后教大家 “买肉省钱小技巧”。你看,这样的内容才是读者真正需要的,他们不仅会看,还会收藏、转发,甚至等着明天你的更新。

还有些号,热点追得比谁都快,但内容全是 “二手消息”。别的媒体发了官方通报,你复制粘贴改几个字就发出来。读者不是傻子,他们在官方号上能看到更权威的版本,为啥要留在你的号里?真正能留住人的内容,是在热点基础上的加工和延伸,比如解读政策里的隐藏福利,或者采访受影响的普通人,让读者看到 “新闻背后的故事”。

互动停留在表面,粉丝没找到参与感 💬

点开不少民生号的评论区,会发现一个怪现象:阅读量 10 万 + 的文章,评论区只有几十条留言,而且大多是 “知道了”“谢谢提醒” 这类敷衍的话。更别说读者主动 @朋友或者在后台私信了,几乎没有。这说明啥?你的互动根本没做起来,粉丝觉得自己就是个看客,不是参与者。

有些运营者觉得,互动不就是回复评论吗?其实真不是。民生号的读者,大多是关注身边事的普通人,他们有很强的表达欲。比如小区物业乱收费,有人在评论区吐槽,你只回个 “已关注”,那人家肯定觉得没意思。但你要是接着问 “具体是哪个小区?收费项目有哪些?我们可以帮你核实”,情况就不一样了。读者会觉得你真的在为他们解决问题,自然愿意跟你多聊几句。

还有些号,从来没主动发起过互动话题。每天就是发文章,像完成任务一样。你想想,读者看久了会觉得这号跟个机器人似的。其实完全可以试试 “征集类内容”,比如 “你家附近有哪些便民服务点?欢迎推荐”,或者 “遇到过哪些暖心的民生小事?来分享一下”。让读者觉得自己的声音能被看到,甚至能成为内容的一部分,他们才会有归属感。

互动的核心不是 “你问我答”,而是 “一起解决问题”。有个民生号做得特别好,他们专门开了 “民生帮帮团” 栏目,读者反映的问题,记者会去实地调查,然后把处理结果发出来。比如有人反映公交站点太远,他们联系公交公司协调,最后真的加了个临时站点。你说这样的号,读者能不天天盯着看吗?

用户画像模糊,谁都想讨好等于谁都留不住 👥

做民生号的,总觉得 “民生无小事,所有人都该关注”。这话没错,但运营账号不能这么想。你试图讨好所有读者,结果就是谁都不买账。

举个例子,同样是写教育类民生新闻,有的号既写幼儿园招生,又写高考政策,还写老年大学报名。看似覆盖了全年龄段,实际上呢?家长关心幼儿园学费,高考生家长在意志愿填报,老年人想知道课程安排,这三类人的需求完全不一样。你一篇文章里塞这么多内容,谁都觉得没重点,自然不会专门关注你。

反观那些粉丝粘性高的号,用户画像特别清晰。比如有个号专门做 “新市民服务”,聚焦在城市里的外来务工人员,内容全是他们关心的:居住证办理、子女入学、技能培训。虽然受众窄了,但这些人觉得 “这号就是为我办的”,每天都会点开看看有没有新消息。

精准定位用户,才能让粉丝找到 “组织感”。你可以做个小调查,看看后台粉丝的年龄、地域、经常互动的话题是什么。比如发现 80% 的粉丝是 30-40 岁的宝妈,那内容就多围绕 “学区房”“课后托管”“儿童医保” 这些话题展开。时间长了,这些宝妈会把你的号推荐给身边的朋友,粉丝自然越来越稳。

缺乏持续价值输出,爆款之后是断档 ⏳

很多民生号都有过这样的经历:突然出了一篇爆款文,阅读量破百万,粉丝涨了几千。但接下来的文章,阅读量立马跌回几千,新增粉丝也哗哗掉。这就是典型的 “爆款依赖症”,没有持续输出价值的能力。

为啥会这样?因为很多运营者把精力都放在 “赌爆款” 上,觉得只要偶尔出一篇火的就行。但粉丝关注你,是希望每天都能得到有用的信息。就像你去一家饭馆,偶尔吃到一道特别好吃的菜,但下次去发现其他菜都很难吃,你还会再去吗?

持续价值输出不一定是每天都出爆款,而是让粉丝形成 “阅读习惯”。比如每天早上 8 点发 “今日民生早报”,汇总当天的天气、交通、菜价;每周五发 “民生政策解读”,把本周新出的政策掰开揉碎了讲。粉丝知道 “关注这个号,每天都能得到这些信息”,就不会轻易取关。

价值输出还要有 “独家性”。别人都在转发官方发布的停水通知,你可以加上 “停水区域的临时供水点分布”;别人都在说 “养老金上涨”,你可以做个 “不同年龄段养老金计算表”。这些别人没做或者做不好的内容,就是你留住粉丝的 “撒手锏”。

情感连接太薄弱,读者没把你当 “自己人” ❤️

民生号的内容,本来就充满了烟火气,很容易和读者建立情感连接。但很多号做得太 “官方”,像个冷冰冰的信息发布机,读者自然不会对你有感情。

什么是情感连接?就是让读者觉得 “这个号懂我”。比如写农民工讨薪的新闻,别只客观报道事件,多写写他们讨薪路上的难处,说说他们家里的情况。读者看到这些,会觉得 “原来他们这么不容易”,对你的号产生认同感。

还有些号,从不展现 “人情味”。运营者总觉得要保持专业,但偶尔分享一下背后的故事,效果会好很多。比如记者去采访时遇到的暖心事儿,或者编辑自己的生活小感悟。有个民生号的小编,经常在文末写一句 “今天去菜市场采访,发现王阿姨的菜摊涨价了 5 毛,她说孙子要交学费了,有点心疼”。这些琐碎的小事,反而让读者觉得 “这号背后是活生生的人”,愿意跟你亲近。

情感连接不是刻意煽情,而是把读者当朋友。你不用每次都端着,偶尔说句 “今天这篇写得有点急,可能有错别字,大家多担待”,反而能拉近和读者的距离。

账号没有 “记忆点”,读者记不住你 🧠

打开手机,大家关注的号少则几十个,多则上百个。你的民生号凭什么让读者记住?很多号内容不错,互动也还行,但就是没 “记忆点”,读者看完就忘,更别说主动打开了。

记忆点可以是一个固定的栏目。比如每天晚上发 “民生夜话”,跟读者聊聊当天最热门的民生话题;每周三发 “便民地图更新”,标注新增的核酸点、充电桩。读者形成习惯后,到点就会想起你的号。

也可以是一个独特的风格。有的号喜欢用方言写稿,“咱小区那点事”“今儿个天气真不赖”,本地读者一看就觉得亲切;有的号擅长用数据说话,每次都把 “物价涨幅”“就业率” 做成图表,喜欢看干货的读者就认这个。

没有记忆点的号,就像菜市场里没招牌的摊位,读者今天路过买了点菜,明天就忘了你在哪儿。想让粉丝粘性高,就得让他们提到 “民生” 就想起你,提到你就知道能得到什么。

总结一下,民生号阅读量高是好事,但粉丝粘性才是长久发展的根本。别只盯着那串数字,多想想读者真正需要什么,怎么让他们觉得 “这个号对我有用、跟我有关、离我很近”。做到这几点,粉丝粘性想不高都难。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】