📝 文案:从参数表到分镜脚本的叙事革命

数码评测的文案最容易陷入 “参数罗列” 的泥潭。用户买产品不是为了背诵规格表,而是想知道 “用它能拍出什么样的故事”。电影感的文案,核心是把参数转化为场景化叙事。

比如评测一款微单相机,别写 “2420 万像素,ISO 100 - 51200”。换成 “傍晚六点的胡同里,光线暗到手机已经开始糊片,它却能把墙角那只蜷着的猫拍得根根分明 —— 绒毛上沾的落叶,瞳孔里映的路灯,连砖缝里的青苔都带着点湿漉漉的青黑色,像王家卫电影里突然慢下来的镜头”。把抽象参数翻译成具象的光影体验,读者才能 get 到产品的真正价值。

还要学会用 “电影语法” 组织文字节奏。长句铺陈场景,短句突出重点。描述镜头虚化效果时可以写 “逆光拍咖啡杯,杯沿的热气在焦外化成一团团奶油色的光斑,勺子的金属反光却像根银线似的扎在实焦里 —— 这种虚实拉扯的张力,比单纯说‘f/1.4 大光圈’带劲多了”。偶尔加个设问句更能勾住注意力,“你以为只有专业摄影机才能拍出那种‘雨天车窗上的雨滴把街灯揉成星芒’的画面?这款手机的夜景模式,藏着同款惊喜”。

情绪共鸣比数据准确更重要。电影靠细节打动人,评测文案也一样。写降噪功能时,别只说 “噪点控制优秀”,试试 “凌晨三点的卧室,开着小夜灯给孩子拍熟睡的脸,屏幕里没有讨厌的彩色颗粒,只有呼吸时轻轻起伏的被子轮廓,暖黄的光在脸上投下的睫毛影子,像被小心翼翼装在玻璃罐里的月光”。让读者在文字里看到自己的生活场景,产品就不再是冷冰冰的物件。

📷 配图:从产品快照到一帧一世界的视觉设计

很多评测配图还停留在 “产品放桌上拍一张” 的阶段,这根本撑不起电影感。好的评测配图,本身就该是有故事的静帧。先学电影构图 —— 拍耳机别正对着拍,试试让耳机斜靠在翻开的乐谱上,窗外的阳光斜切过耳机金属网罩,光斑落在音符 “mi” 上,瞬间就有了 “深夜音乐人摘下耳机” 的画面感。

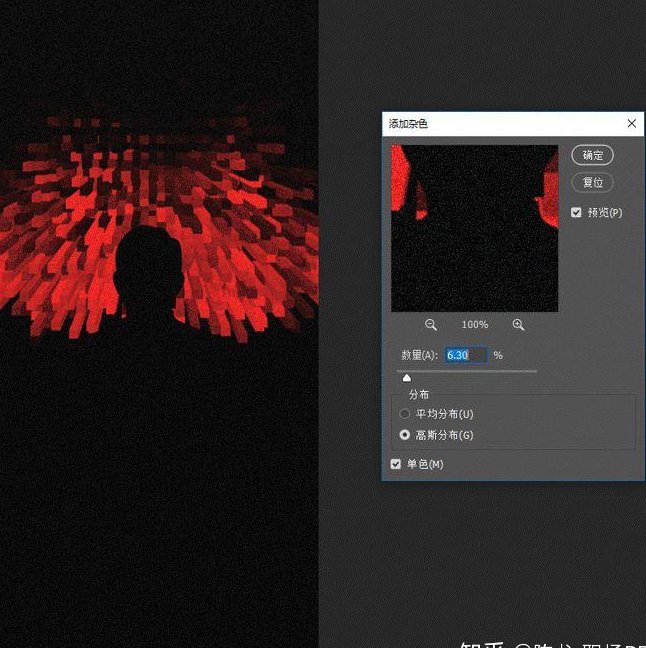

色彩是电影的情绪密码,配图调色得敢 “下重手”。评测复古相机时,别用默认白平衡,试试把色温拉低,让画面带着蓝调,暗部加一点点青,像老电影里漏光的胶片;拍运动相机水下画面,就往绿色里加一丢丢洋红,模拟潜水时阳光穿透水面的奇幻感。记住,调色不是为了 “还原真实”,而是为了强化产品特质—— 拍三防手机就用高对比度,让机身在泥泞里也透着冷硬的工业风;拍拍立得就加颗粒感,暖色调里揉进点褪色感,像从旧相册里抽出来的回忆。

细节特写要像电影里的 “关键道具”。拍镜头卡口时,别只拍接口,让一滴雨水挂在金属触点上,反光里映出旁边的镜头盖,瞬间就有了 “刚冒雨拍完外景” 的临场感;拍笔记本电脑键盘,在空格键上放半片掉落的樱花,键帽缝隙里藏着一两根绒毛,仿佛下一秒就有人伸手去按 delete 键。这些 “不相关” 的小元素,恰恰是让画面从 “展示” 变成 “叙事” 的钥匙。

场景化配图要藏着 “未完成的故事”。拍投影仪别只拍投射的画面,让白墙上的电影画面切到一半,遥控器掉在地毯上,旁边的爆米花桶倒了,几颗爆米花滚到镜头前 —— 这比单纯拍投影清晰度要有趣得多。读者会自动脑补 “看到精彩处激动得打翻零食” 的场景,让配图成为故事的 “填空题”,比直白展示更有嚼头。

🎥 视频:从产品演示到沉浸式叙事的镜头语言

视频是最容易出电影感的载体,但太多评测还在 “拿着产品念参数”。想做出电影感,先从镜头运动学起。拍无人机评测,别一上来就飞高空全景,试试从地面低角度开始,镜头贴着麦田往前推,突然无人机从镜头上方腾空而起,镜头跟着往上摇,麦田在画面里变成流动的金色波浪 —— 这比平铺直叙的 “飞行稳定” 要震撼十倍。

剪辑节奏要学电影的 “呼吸感”。介绍相机连拍功能时,别傻愣愣地拍一连串照片闪过,试试穿插三个镜头:手指快速按快门的特写(1 秒),被拍摄的小狗从跑跳到停下甩毛的慢动作(3 秒),屏幕里连续 12 张照片组成的动态拼贴(2 秒)。长短镜头交替,像呼吸一样有张有弛。每个功能展示都该有 “起承转合”,就像电影里的一场小戏。

声音设计是被忽略的宝藏。评测麦克风时,别只说 “降噪好”,试试这样拍:先录一段嘈杂的菜市场背景音(5 秒),然后镜头切到麦克风靠近摊主称重的电子秤,“嘀” 的一声读数清晰得像在耳边,周围的叫卖声突然变成模糊的嗡嗡声(3 秒),最后镜头拉远,拍记者举着麦克风记录的背影(2 秒)。用声音制造层次感,比任何形容词都有说服力。

转场要像电影场景切换一样自然。从相机镜头切换到拍摄画面,别用硬切,试试让镜头对准夕阳,等光斑充满整个画面时,下一个镜头从同样的光斑慢慢清晰,变成用该镜头拍出的夕阳照片;介绍手机防水功能时,让镜头从干燥的桌面缓缓下移,直到完全浸入水中,画面从清晰到产生水波纹,再到水下拍摄的鱼缸画面 ——让转场本身成为产品功能的一部分,观众根本不会意识到 “这是在做广告”。

🔗 文案与视听的协同:让故事无缝流动

电影感不是单方面的炫技,而是文案、配图、视频的协同作战。比如评测一款主打 “星空拍摄” 的手机,文案写 “凌晨四点的山顶,银河像被撕开的银色绸缎”,配图就拍手机屏幕里的星空照片倒映在登山杖的露珠上,视频则从星空延时摄影慢慢推近,最后聚焦在手机屏幕上,画外音念出文案 ——让文字描述的画面,在视觉里找到落点,读者的感知会加倍。

要学会 “留空白”。电影里最打动人的往往是 “没说出来” 的部分,评测也一样。介绍手表续航时,文案只说 “从周一早上戴到周五晚上,表盘的月光纹还在闪”,配图拍手表放在床头充电器旁,旁边是皱巴巴的睡衣和没喝完的半杯水,视频就拍深夜回家脱手表的慢动作,镜头停在表冠上的反光 ——用细节暗示过程,比喊 “续航超强” 高级太多。

情绪要贯穿始终。如果走温情路线,那文案要像睡前故事,配图色调偏暖,视频多用柔光;如果走硬核科技风,文案就要干脆利落,配图高对比冷色调,视频镜头切换要快。评测运动相机时,想突出 “极限挑战” 的感觉,文案就得带点狠劲,“从 30 米悬崖跳进海里,机身撞在礁石上那下,我以为废了 —— 结果视频里浪花拍脸的瞬间,连睫毛上的水珠都看得清”,配图就用水下拍摄的鱼群从镜头前游过的画面,视频加一点颗粒感,剪辑节奏像鼓点一样密集。让所有元素都服务于同一个核心情绪,电影感才不会散。

🧐 避坑指南:别让这些细节毁掉电影感

最容易犯的错是 “为了电影感丢了实用性”。有人为了画面好看,把手机屏幕亮度调最高拍续航测试,这就失真了。电影感的前提是 “真实”,所有的艺术加工都不能偏离产品实际表现。拍耳机降噪效果,别用后期消音,就实实在在录下 “开启降噪后地铁报站声从清晰变模糊” 的过程,真实的瑕疵比完美的虚假更有力量。

别滥用 “电影滤镜”。不是加个黑边、调个暗角就是电影感了。拍无人机夜景,过度锐化反而像游戏画面;写相机评测,动不动就用 “电影感” 三个字,反而显得没底气。电影感是水到渠成的结果,不是贴标签。就像好电影从不喊 “我这是好电影”,好评测也该让读者自己说出 “这画面真有电影那味儿”。

别忽略 “日常感”。电影里的高光时刻往往建立在扎实的日常细节上,评测也一样。拍高端相机,别只拍宏大场景,也拍拍周末菜市场里的讨价还价,阳光穿过遮阳伞在镜头上形成的光斑,让专业设备落在烟火气里,反而更有说服力。毕竟,大多数人买数码产品,是为了更好地记录生活,不是去拍好莱坞大片。

从参数党到电影感,本质上是评测思维的升级 —— 不再把产品当物件,而是当 “生活叙事的工具”。当你的文案能让人想起某段回忆,配图能勾出某个向往,视频能让人跟着心跳加速,那 “电影感” 就不是刻意追求的风格,而是读者发自内心的共鸣。毕竟,最好的评测,从来都不止于 “测评产品”,而是在 “讲述我们与世界相处的方式”。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】