📊 为什么 “低效会议” 成了职场人的隐形枷锁?

打开电脑日历,密密麻麻的会议邀请像野草一样挤占着工作时间。有数据显示,一线城市的职场人平均每周要参加 5.2 场会议,其中超过 60% 的人认为至少 30% 的会议时间是被浪费的。更有意思的是,某招聘平台的调研里,“频繁无效会议” 已经超过 “加班”,成为职场人跳槽的第三大原因。

但奇怪的是,市面上专门教大家 “怎么开好会” 的内容少得可怜。职场类公众号要么在聊晋升技巧,要么在讲沟通话术,很少有人把 “开会” 当成一个系统课题来拆解。其实开会这件事,藏着太多可优化的细节 —— 比如会前要不要发预习材料?材料里该放数据还是观点?会议纪要该谁来写?怎么写才能避免变成流水账?这些问题没人系统性地教,大家只能在一次次低效会议里自己摸索。

更麻烦的是,很多管理者根本没意识到会议效率是个问题。他们觉得 “开会就是沟通”,开得越多沟通越充分。却没算过一笔账:一个 20 人的部门,开 2 小时无意义的会,直接损耗的人力成本就是 20×2=40 工时,相当于 5 个工作日。如果这样的会每周来一次,一年就是 260 个工作日的浪费。这还没算上会议中断工作节奏造成的隐性损失。

📱 公众号为什么是 “高效开会” 的最佳教学场景?

碎片时间匹配碎片化学习需求。职场人不可能专门抽一下午学怎么开会,但刷公众号的 5 分钟空档却很多。把 “会议前要做 3 件事” 拆成 300 字的短文,配上清单截图,读者看完就能存到手机备忘录里,下次开会前翻出来看一眼就行。这种轻量化的学习场景,比买本《罗伯特议事规则》啃要实用得多。

多媒体形式适合教学实操细节。光说 “要控制会议时间” 太抽象,但公众号可以放一张倒计时器的动图,或者嵌入一段 1 分钟的视频,演示如何用手机闹钟设置每段议程的提醒。甚至能做个可交互的 H5,让读者模拟主持一次 15 分钟的短会,选错环节就弹出提示。这些形式在公众号里实现起来成本不高,却比纯文字教学效果好 3 倍以上。

互动功能能解决个性化问题。每个公司的会议文化不一样,国企可能讲究流程完整,互联网公司更看重快速决策。读者在后台留言 “我们老板总爱在会上临时加议题怎么办”,公众号可以针对性回复,甚至把高频问题整理成 “会议应急手册”。这种个性化解答,比 generic 的培训课程更能戳中痛点。

📝 公众号该输出哪些 “高效开会” 的硬核内容?

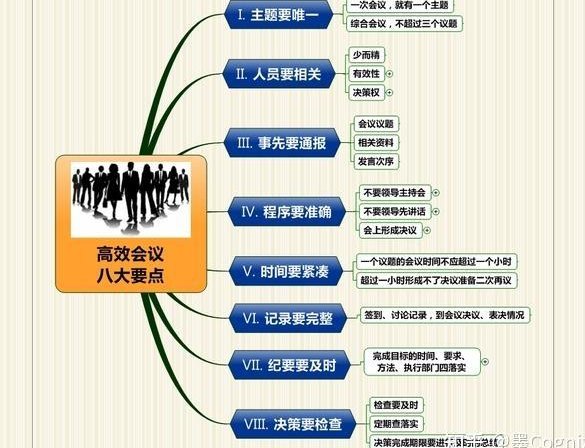

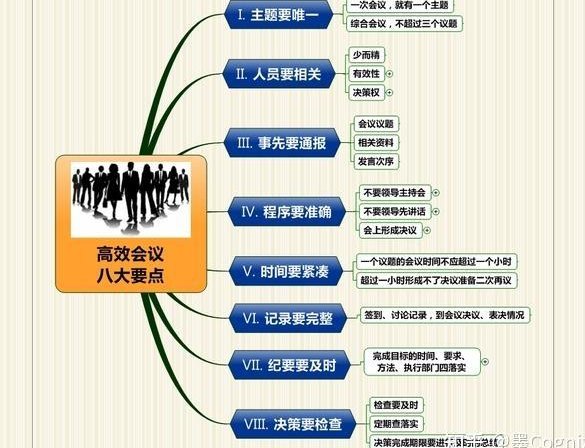

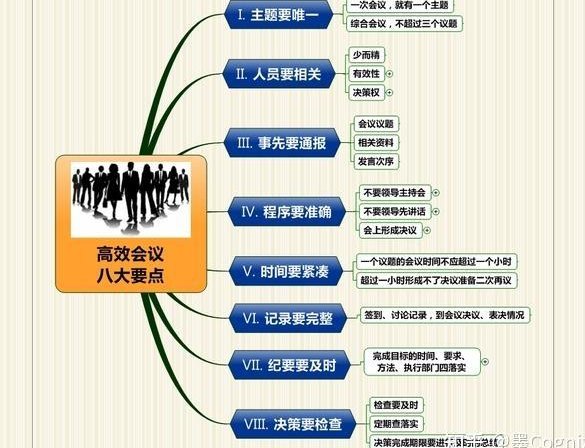

会前准备清单是流量密码。90% 的无效会议问题都出在会前。可以做一期《会议前 1 小时必须完成的 5 件事》,比如明确 “会议唯一目标”(不能超过 20 个字)、提前 24 小时发议程(每个议题标注负责人和预计时长)、准备 “预读材料三要素”(现状数据 + 待决策事项 + 备选方案)。最好能直接放可下载的模板,读者点 “在看” 就能获取,既能提升互动率,又能让内容落地。

会议中的控场技巧要具体到动作。很多人不知道怎么打断跑题的发言,直接说 “你跑题了” 太生硬。可以教 “缓冲式打断法”:先肯定对方 “你说的这个点很重要”,再拉回主题 “不过现在我们先解决 XX 问题,会后专门留 10 分钟讨论你说的这个”。还能拆解 “肢体语言控场”—— 当有人长篇大论时,轻轻把笔放在桌上(暗示记录结束),身体微微前倾(表示需要结论)。这些细节要配场景示意图,读者一看就懂。

会后跟进的闭环设计最容易被忽略。80% 的会议决议会在 72 小时后被遗忘。可以教读者用 “3W 记录法” 写纪要:Who(谁负责)、What(做什么)、When(什么时候交),每条决议后面留空让负责人手写签名(拍照发群里)。更进阶的可以教 “会议后 24 小时黄金法则”:1 小时内发纪要,8 小时内确认分工,24 小时内同步第一次进展。这些方法简单到能做成手机壁纸,读者设置成屏保就能天天看到。

特殊场景的解决方案最有传播力。比如 “跨部门会议总吵架怎么办”“视频会议总有人迟到怎么管”“老板突然空降会议该怎么应对”。这些场景化的内容容易引发共鸣,读者会觉得 “这就是在说我们公司”。可以采访不同行业的管理者,收集他们的实战经验,比如某电商公司用 “会前 5 分钟私聊关键人物” 的方法,把跨部门会议的冲突率降低了 40%。

🔥 怎么让 “高效开会” 内容不变成枯燥的说明书?

用 “反常识” 观点打破固有认知。比如写《开会时手机该不该静音?》,先抛出 “其实不该全静音” 的观点,再解释 “需要查数据、发临时消息时,调成震动后离席处理,比硬憋着更高效”。这种略带争议的话题容易引发讨论,后台留言能增加好几倍。

穿插 “会议翻车” 的真实案例。征集读者的 “最离谱会议经历”,比如 “开了 3 小时会,最后发现参会人里有一半不需要到场”“会议决议被推翻,因为关键决策人没来”。把这些案例改编成小故事,分析问题出在哪一步,比干巴巴的理论有趣多了。还能搞个 “会议翻车排行榜”,让读者投票,增加互动感。

用数据可视化展示效果对比。做一张信息图,左边是 “传统会议流程” 的时间分配(寒暄 10 分钟、跑题 20 分钟、拖延 15 分钟),右边是 “优化后流程”(寒暄 2 分钟、严格按议程推进、提前 5 分钟收尾)。再算一笔账:一个月下来能省多少小时,相当于多了几天假期。这种直观的对比,比说 “高效开会很重要” 有说服力。

🎯 已经有人在做了吗?那些吃到红利的公众号

“笔记侠” 有个专栏叫《会议管理 36 计》,每篇拆解一个具体技巧,比如 “如何用‘停车场’技巧处理临时议题”(准备一块白板,把跑题内容写上去,会后再处理)。这个专栏的平均阅读量比他们的头条还高 20%,因为太实用了,很多公司 HR 会批量转发到部门群。

“LinkedIn 职场洞察” 做过一期《硅谷科技公司的站会文化》,拍了几段谷歌、亚马逊的晨会视频,展示他们怎么用 15 分钟站着开完会。视频里那种 “没人废话、直接说问题” 的氛围,让很多读者感慨 “原来会议可以这么高效”。这篇内容的转发率达到了 18%,远超他们的平均水平。

还有个小众公众号 “职场生存指南” 更绝,他们开发了一个 “会议成本计算器” 的小程序,输入参会人数、平均时薪、会议时长,就能自动算出这场会值多少钱。很多老板看完自己公司的会议成本后,主动关注了这个号,想学习怎么省钱。这个工具让他们的粉丝半年涨了 10 万。

🚀 未来还能玩出哪些新花样?

开发 “会议诊断” 互动工具。读者输入 “会议时长、参会人数、议题数量” 等信息,自动生成一份《会议健康度报告》,指出可能存在的问题。比如 “6 人以上讨论 3 个以上议题,建议拆分成 2 场会”。这种工具能增加用户停留时间,还能收集数据,为后续内容提供方向。

搞 “高效会议” 挑战赛。让读者记录自己优化会议的过程,比如 “连续 7 天把会议时长控制在 30 分钟内”,完成后发截图到后台领电子证书。还能邀请公司 HR 合作,把这个挑战赛变成内部培训项目,公众号提供内容支持。这种 To B 的合作模式,既能变现,又能扩大影响力。

做 “会议观察员” 社群。招募一批读者,每周提交自己观察到的 “高效 / 低效会议案例”,优质案例能获得稿费。社群里定期组织线上研讨会,让大家分享自己的改进经验。这种 UGC 模式既能解决内容生产问题,又能提高用户粘性。

其实职场里像 “高效开会” 这样的隐形痛点还有很多。公众号与其跟风写那些 “爆款鸡汤”,不如深耕这些具体的职场场景,提供能直接落地的解决方案。毕竟对读者来说,能帮他们少开 1 小时无效会议,比说 100 句 “你真棒” 要有用得多。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注