📜 监管红线划在哪?最新政策框架必须吃透

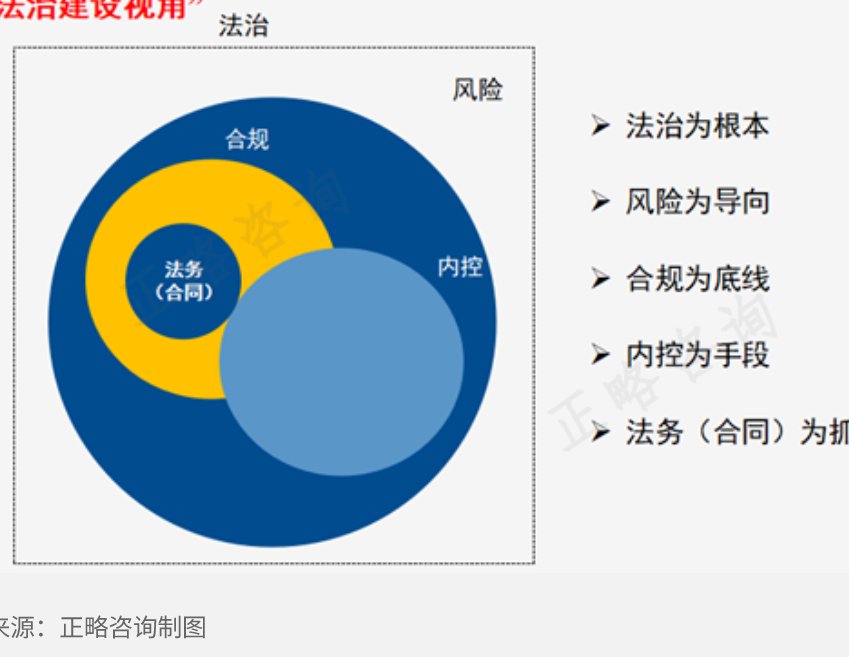

做金融财经公众号的,这两年肯定明显感觉到监管的弦越绷越紧。不是危言耸听,现在从中央到地方,针对互联网金融信息的监管已经形成了一张密不透风的网。你得先搞清楚,到底是谁在管这件事?央行、证监会、网信办、银保监会,甚至市场监管总局,都可能成为你的监管方。不同部门的侧重点不一样,但最终目的都是一个 —— 防止金融信息乱象引发风险。

2023 年修订的《互联网新闻信息服务管理规定》里有个核心点,从事金融信息发布的公众号必须具备相应资质。不是说你注册个账号就能随便聊股票、讲理财了。所谓的资质,要么是《互联网新闻信息服务许可证》,要么得是持牌金融机构旗下的平台。个人号或者没有资质的企业号,聊这些话题本身就可能踩线。

还有《广告法》里的相关条款,对金融广告的限制比普通行业严得多。你可能觉得只是分享个理财技巧,算不上广告,但只要提到具体产品,或者引导关注某个投资方向,就可能被认定为具有推广性质。这种时候,“预期收益率”“稳赚不赔” 这类词绝对不能碰,哪怕你加了 “可能”“大概” 这样的修饰词也没用。

最新的变化是,2024 年证监会发布的《关于规范金融产品网络信息传播的指导意见》,明确要求所有涉及证券、基金的内容,必须注明信息来源,而且这个来源必须是官方认可的渠道。比如你引用某只股票的分析,不能说是 “内部消息”,得是交易所公告、上市公司财报这类公开信息。

🚫 这些内容绝对碰不得!常见违规雷区盘点

虚假或者误导性陈述,这是最容易踩的坑。有的号为了博眼球,故意把模糊的信息说得很肯定。比如 “某上市公司下周一定重组”,这种没有实锤的消息,一旦传播开来,很可能引发市场波动。监管部门查起来,不管你是原创还是转发,都得负责任。

承诺收益或者暗示保本,这是监管的死命令。你可能见过一些号写 “跟着买这个基金,一年至少赚 20%”,或者 “这款理财产品绝对不会亏”。这种表述不管有没有事实依据,都是明令禁止的。哪怕你补充了 “投资有风险”,前面的承诺性语言已经构成违规。

内幕信息和未公开数据,这更是碰都不能碰的高压线。有的号为了显得 “消息灵通”,会透露一些所谓的 “内部消息”,比如某政策即将出台,某公司要被收购。且不说这些消息真假,一旦涉及内幕信息,就可能触犯《证券法》,轻则封号,重则承担刑事责任。

还有就是对监管政策的恶意解读或者造谣。比如编造 “央行即将降息” 的假消息,或者歪曲证监会的监管意图。这类内容传播速度快,影响范围广,监管部门查处起来也最严格。去年就有个财经大号因为编造 “印花税下调” 的谣言,不仅账号被永久封禁,运营者还被罚款了 50 万元。

另外,没有资质却开展荐股、代客理财等业务,这也是明确的违规。有些号打着 “免费咨询” 的旗号,实际上在引导用户付费加入所谓的 “投资群”,然后推荐股票或者理财产品。这种行为已经超出了信息发布的范畴,属于非法经营金融业务,风险极大。

✅ 合规创作有技巧?实操层面的避坑指南

信息来源一定要靠谱,这是合规的第一道防线。你引用的数据、政策解读,最好来自官方媒体或者持牌金融机构。比如央行官网、证监会发布的公告、交易所的信息披露等。如果是第三方机构的数据,一定要确认其权威性,并且注明来源。千万别用 “据知情人士透露”“内部消息” 这类模糊的表述。

风险提示不能少,而且要醒目。不管你写的是基金分析还是股票点评,文末或者关键位置必须加上类似 “投资有风险,入市需谨慎” 的提示。更规范的做法是,根据内容性质增加针对性的风险提示,比如提到高收益产品时,补充 “过往业绩不代表未来表现”。这些提示不是走过场,而是监管要求的必要环节。

避免绝对化的表述,多用中性词汇。比如不要说 “这款产品肯定赚钱”,可以说 “从历史数据来看,该产品表现较为稳健”;不要说 “买这个股票一定涨”,可以说 “该股票在某些因素推动下可能存在上涨空间”。措辞上留有余地,既符合事实,也能降低违规风险。

涉及具体金融产品时,要客观描述,不做主观推荐。你可以分析某只基金的投资策略、历史业绩,但不能直接说 “建议大家买入”。如果要对比不同产品,也只能从客观指标出发,比如费率、持仓结构等,不能带有明显的倾向性。

定期自查很重要。可以建立一个内容审核清单,发布前对照检查:有没有敏感词,有没有承诺收益,信息来源是否可靠,风险提示是否到位。现在也有一些第三方工具可以检测金融敏感词,虽然不能完全依赖,但作为辅助手段还是有帮助的。另外,多关注监管部门发布的违规案例,及时更新自己的 “避坑清单”。

还有,不要搞 “擦边球” 营销。有些号为了吸引流量,会用 “必看”“揭秘”“内幕” 等标题党词汇,或者在内容中隐晦地引导用户加微信、入群。这种看似聪明的做法,其实很容易被监管系统识别。合规的做法是,营销内容要公开透明,并且符合相关规定,比如不能承诺收益,不能开展非法金融业务。

⚖️ 踩线的代价有多惨?真实案例敲响警钟

2023 年,有个叫 “财经内参” 的公众号,因为发布了一篇关于某银行理财产品的分析文章,里面提到 “该产品年化收益可达 8%,几乎零风险”,结果被银保监会点名处罚。不仅文章被删除,账号被暂停更新 30 天,运营公司还被罚款 20 万元。更麻烦的是,这个号之前积累的 10 多万粉丝,在停更期间流失了近一半,损失惨重。

还有一个案例更典型,2024 年初,“股市情报站” 公众号因为多次发布没有来源的 “内幕消息”,比如提前泄露某上市公司的业绩预告,被证监会立案调查。最终账号被永久封禁,运营者因为涉嫌泄露内幕信息,被追究了刑事责任。要知道,这个号当时已经运营了 5 年,粉丝量超过 50 万,就因为几次违规操作,多年的积累毁于一旦。

某知名财经博主运营的公众号,因为在文章中推荐未上市的数字货币,并且承诺 “上线后至少翻 10 倍”,被市场监管部门查处。除了账号被封,还被认定为从事非法金融活动,罚款金额高达 100 万元。这个案例提醒我们,不仅传统金融产品有合规要求,新兴的金融业态监管更严,稍有不慎就可能触犯法律。

还有些号因为转发违规内容被连带处罚。比如 “金融早报” 公众号转发了一篇其他平台的荐股文章,虽然注明了 “转载自某某平台”,但还是因为内容违规被处罚。监管部门的逻辑是,转发同样需要审核内容的合规性,不能以 “转载” 为借口逃避责任。所以说,哪怕是转发别人的内容,也要严格把关。

这些案例都指向一个事实:金融财经领域的内容合规没有小事,一次违规可能让你失去多年的心血。监管部门现在的监测技术越来越先进,通过大数据分析可以快速识别违规内容,处罚速度也很快。不要抱有侥幸心理,觉得偶尔一次没关系,一旦被盯上,后果可能不堪设想。

🔮 未来合规趋势怎么走?提前布局才能活得久

监管会越来越精细化,这是必然的趋势。以前可能只是针对明显的违规内容,现在则会细化到表述方式、风险提示的位置甚至字体大小。比如有的地方已经规定,风险提示的字体不能小于正文字体,并且要单独成行。未来,可能会有更多类似的细节要求,这就需要运营者更加注重内容的规范性。

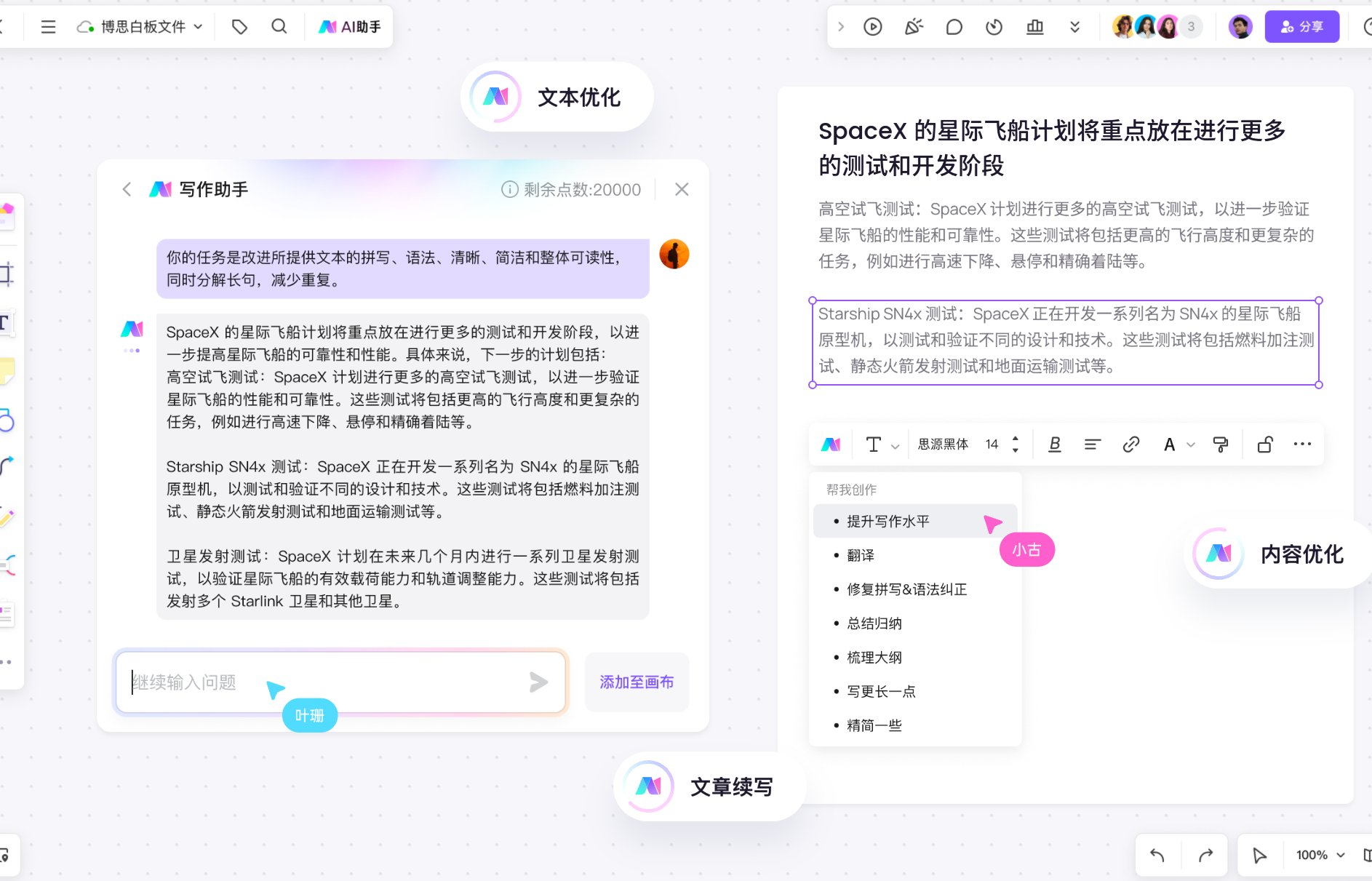

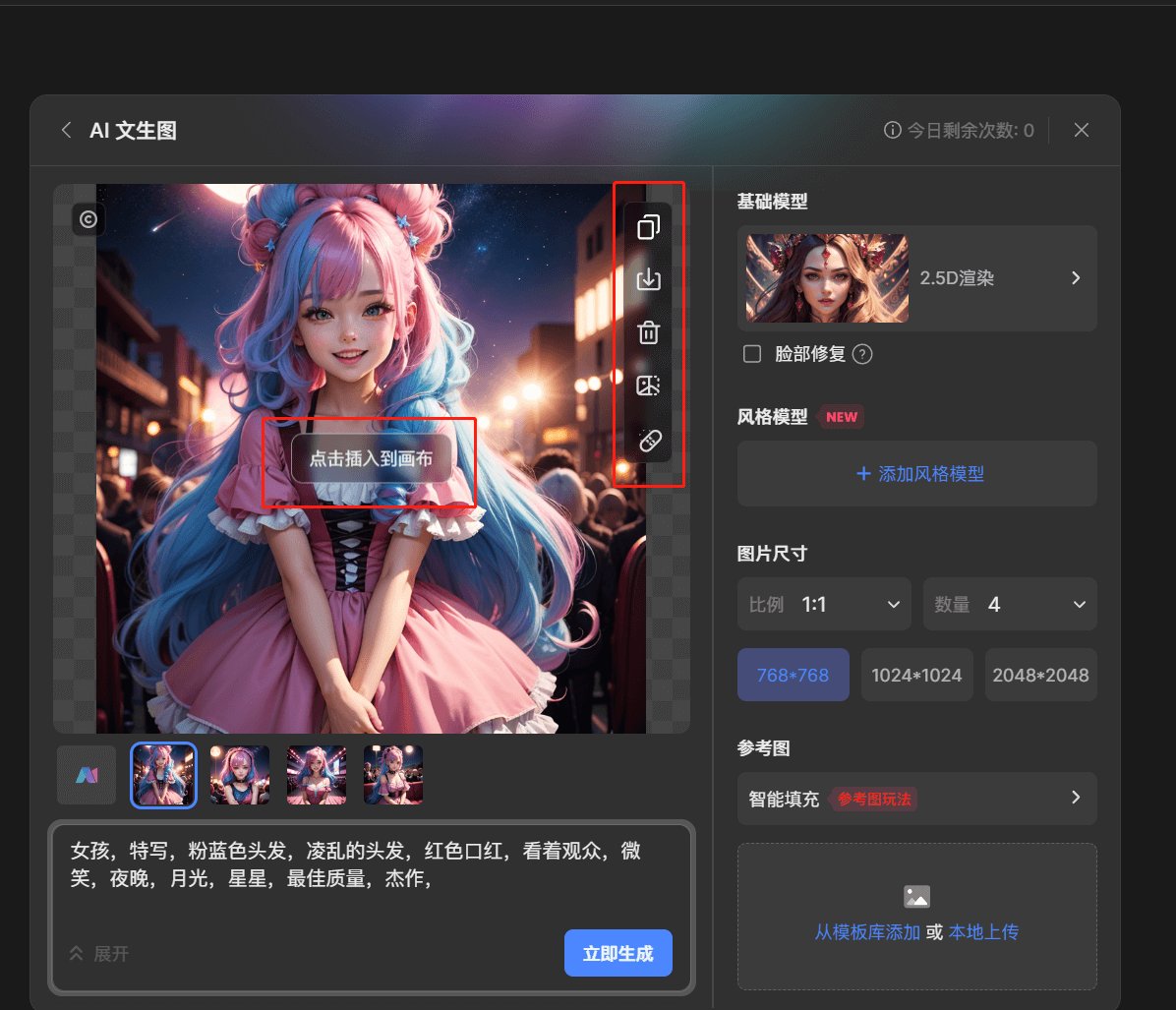

技术监管会成为主流,AI 审核可能会全面覆盖。现在很多平台已经引入了 AI 监测系统,自动识别敏感词、违规表述。未来,这些系统会更加智能,不仅能识别明显的违规,还能分析语境和潜在风险。比如你用隐晦的方式暗示收益,可能也会被系统捕捉到。这就要求内容创作必须从 “表面合规” 转向 “实质合规”。

资质门槛可能会提高,无证经营的空间会越来越小。目前已经有部分地区开始试点 “金融信息发布资质” 的备案制度,未来可能会在全国推广。也就是说,以后不是随便一个公司或者个人都能运营金融财经公众号,必须具备相应的资质并且完成备案。提前了解当地的备案要求,尽早准备,才能避免被动。

用户举报机制会更加完善,全民监督的氛围会形成。监管部门已经在鼓励用户举报违规金融信息,未来可能会建立更便捷的举报渠道和奖励机制。这意味着,你的内容不仅要过监管的关,还要经得起用户的监督。任何一点不合规的地方,都可能被用户举报,进而引发调查。

跨界合规的要求会越来越高。金融财经内容常常会涉及广告、网络安全、个人信息保护等多个领域。比如你在文章中嵌入理财广告,不仅要符合金融监管要求,还要遵守《广告法》;如果收集用户信息用于后续营销,还得符合《个人信息保护法》。未来,这种多领域交叉的合规要求会更严格,需要运营者具备更全面的合规知识。

总之,金融财经公众号想要长期发展,必须把合规放在首位。这不是一句口号,而是实实在在的生存之道。与其等出了问题再补救,不如从一开始就建立完善的合规体系,让每一篇内容都经得起检验。毕竟,在监管日益严格的大环境下,活下去,并且安全地活下去,才是最重要的。