📜 法律层面:明确转载的底线

🚫 平台规则:不同平台的具体要求

✅ 正确步骤:从授权到发布的完整流程

- 联系作者获取授权

首先通过作品中注明的联系方式或平台私信联系作者,说明转载意图、使用场景和传播范围。若无法直接联系,可尝试通过作者所在机构或行业协会转达请求。例如,央视新闻转载东南早报关于医生救人的报道时,就提前与原媒体沟通并获得了授权。

- 明确授权内容

授权应包含明确的使用范围(如微信公众号、头条号等)、使用期限和是否允许二次修改。建议签订书面授权协议,协议中需明确双方权利义务,包括署名方式、是否支付报酬等。若为非商业用途,可通过邮件或平台私信保存授权记录。

- 规范标注来源和作者

转载时必须完整保留原作者署名、作品名称和来源,不得篡改或删除。例如,《新闻与传播研究》要求引用文献时需注明作者、标题、出处等详细信息。若原作品有版权声明,也应一并保留。

- 避免修改核心内容

除非获得明确授权,否则不得对原作品进行实质性修改,包括但不限于删减关键信息、调整结构或改变观点。若需要对内容进行编辑,需与作者协商并获得同意。

- 监测侵权风险

转载后定期检查是否有侵权投诉,及时处理可能出现的问题。例如,某短视频账号因盗图造谣被封禁后,平台在接到举报后迅速核实并采取了措施。

💡 实用技巧:降低侵权风险的细节

- 使用免费正版素材库

若需要配图或视频,可从 Pexels、Pixabay 等免费正版素材库中选择,这些平台的素材通常允许商业使用且无需额外授权。

- 合理使用例外情形

在符合法律规定的合理使用情形下,可不经授权转载。例如,为报道时事新闻,在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品。

- 内容改写与原创性提升

若无法获得授权,可对原作品进行深度改写,确保新内容具有独创性。例如,将一篇技术文章的结构重新组织,加入自己的案例和分析,使新作品与原作品在表达上存在显著差异。

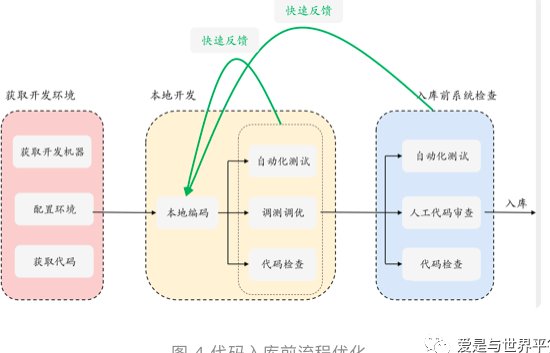

- 建立内部审核机制

运营团队应建立严格的内容审核流程,确保每一篇转载文章都有合法授权。同时,定期对员工进行版权知识培训,提高全员法律意识。

❌ 常见误区:这些行为需警惕

- 标注 “侵删” 不代表合法

即使标注了 “侵删”,未经授权的转载仍构成侵权。标注 “侵删” 仅表明侵权后愿意承担责任,但不能免除侵权行为本身的违法性。

- 改编作品仍需授权

对原作品进行翻译、改编、注释等二次创作后,仍需获得原作者授权。例如,将一篇中文文章翻译成英文后转载,仍需获得原作者的翻译权许可。

- 误以为平台有版权

即使作品发布在开放平台上,版权仍归作者所有。例如,某博主在微博上发布的文章,未经授权被其他平台转载,仍可能构成侵权。

📝 应对侵权投诉:快速响应的策略

- 核实侵权事实

检查是否获得过授权,转载内容是否符合授权范围。若确实存在侵权行为,第一时间删除相关内容。

- 与权利人协商

主动联系权利人,说明情况并表达歉意,协商赔偿或补授权事宜。例如,某公众号因转载未获授权的文章被投诉后,通过与作者协商支付了合理报酬,避免了进一步纠纷。

- 寻求法律帮助

若协商无果,可咨询专业律师,评估法律风险并制定应对策略。必要时,通过法律途径解决争议。

🔚 总结

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味