📌 先搞定工具:选对容器才能攒好货

选工具这事没那么复杂,但选不对真能让人抓狂。我试过不下十种工具,最后留下这几个真爱款,说给你听听。

Notion 必须排第一,这玩意儿简直是为选题库量身定做的。你可以建一个「选题总库」数据库,里面设「选题标题」「核心观点」「适用领域」「优先级」「状态」这几个字段,每个选题都能单独打标签 —— 比如 #职场干货 #情感共鸣 #热点追踪。最妙的是它的「关联功能」,能把相似选题串起来,避免重复浪费精力。我习惯每周日晚上花半小时,把零散的想法填进去,按领域分组,一眼就能看出哪个方向缺内容。

印象笔记适合懒人或者多设备党。手机刷到个好点子,打开 APP 语音速记,自动转文字,同步到电脑后再慢慢整理。它的「剪藏功能」绝了,看到公众号爆款、知乎高赞回答,直接剪下来存到对应文件夹,连原文链接都带着,回头想参考的时候特别方便。缺点是分类多了容易乱,建议建三级文件夹:一级按领域(比如成长 / 职场 / 情感),二级按类型(比如观点文 / 教程文 / 故事文),三级按状态(待写 / 已写 / 废弃)。

如果团队协作,飞书文档比石墨好用。多人实时编辑不卡顿,还能针对某个选题 @同事提意见。我之前在的工作室就用它,每个人每周扔 5 个选题进去,周五开会一起筛,当场标星标红,效率超高。

纸质笔记本别扔,有时候灵感这东西就认手写。我包里常年放个小本子,坐地铁、喝咖啡时突然冒出来的念头,随手画个思维导图,比敲键盘记得牢。晚上回家再腾到电子工具里,这一步相当于二次筛选,能过滤掉不少不靠谱的想法。

🔍 选题来源:别等灵感砸脑袋,主动挖才靠谱

用户的嘴,选题的鬼。这话真没说错。每天花 20 分钟翻评论区、私信箱、社群聊天记录,你会发现遍地是黄金。比如我做职场号时,总有人问「35 岁被裁员怎么办」「领导抢功劳该忍吗」,这些带着情绪的提问,稍微加工就是爆款选题。教你个招,把高频问题记下来,列成「用户痛点清单」,每个月统计一次,排名前三的直接放进选题库置顶。

热点不是追出来的,是「预判」出来的。每天早上打开微博热搜、知乎热榜、百度风云榜,别只看前 10 名,翻到 50 名往后,那些刚冒头的小热点更有价值。比如某部剧刚开播,主角穿搭上了 30 名热搜,你就能提前准备「普通人怎么学明星穿基础款」;政策刚出台个新规,立刻想「这对年轻人有什么影响」。我手机里存着「年度热点日历」,节日、纪念日、大事件提前标好,比如 3 月女生节、6 月高考季,提前一个月就开始攒相关选题,到点直接发,比临时抱佛脚强多了。

行业内部藏着太多没人说的干货。关注 10 个以上领域内的垂直公众号,每周看他们的选题方向,不是让你抄,是找「信息差」。比如大家都在写「短视频怎么涨粉」,你可以挖「短视频涨粉后怎么变现」;别人写「自媒体月入过万」,你就写「自媒体月入过万需要踩多少坑」。还有行业报告别放过,艾瑞、易观的免费报告里,随便一个数据都能延伸出选题 —— 比如「2024 年年轻人储蓄率下降 15%」,就能写「工资 3 千怎么攒出第一笔应急钱」。

跨界联想能出好东西。我之前写过一篇「用减脂餐思路做时间管理」,就是看健身博主分享「三分练七分吃」突然想到的。把 A 领域的逻辑套到 B 领域,往往有惊喜。比如从「游戏升级机制」想到「职场晋升技巧」,从「奶茶配方比例」想到「文章结构黄金比例」。平时多攒「跨界灵感库」,看到有趣的概念就记下来,标上「可关联领域」,比如「复利效应」可以关联理财 / 成长 / 学习。

📊 分类逻辑:乱堆不如不堆,3 个维度定乾坤

按「生命周期」分,这是最实用的一招。我会给每个选题标上「时效标签」:

- 即时性:比如「今天某某官宣离婚」,这种必须 48 小时内发,过时就凉,放进「72 小时紧急库」,每天检查一遍。

- 周期性:像「开学季必备清单」「年终总结模板」,每年同一时间都能用,放进「循环利用库」,提前三个月拿出来更新数据。

- 常青树:比如「怎么提高阅读速度」「人际交往中的潜规则」,不管什么时候发都有人看,放进「核心干货库」,这类选题要多储备,断更时能救急。

按「用户决策链」分,适合做转化的账号。比如卖护肤品的号,选题可以分:

- 认知层:「为什么你涂防晒还是晒黑了」(解决不知道)

- 考虑层:「油皮选防晒该看哪三个成分」(解决怎么选)

- 行动层:「这款防晒我用了三年,油痘肌亲测」(解决买不买)。

我之前帮一个美妆号做选题库,按这个逻辑排完,转化率直接提升 30%,因为用户从看到买的每个环节,都能在号里找到对应内容。

按「内容形式」分,避免风格单一。同样一个主题,能写成不同样子:

每个月统计一下各形式的阅读数据,哪种受欢迎就多攒同类选题,比如发现故事文打开率高,就专门建个「真实故事库」,平时多收集身边人的经历。

🔄 定期复盘:不是扔垃圾,是给选题库「体检」

每周「轻复盘」,5 分钟够了。打开选题库,看看那些标了「待写」的,有没有已经凉透的热点?比如上周存的「某明星塌房事件」,这周人家都辟谣了,直接删。有没有突然冒出来的新角度?比如之前想写「远程办公的好处」,这周看到很多人吐槽「居家办公被 24 小时骚扰」,赶紧在原来的选题下面加个「反向观点」子标题。

每月「深度盘」,花 2 小时彻底清库存。把过去 30 天发过的内容数据列出来:阅读量、点赞率、转发率、评论量,按这四个维度排个名。前 20% 的选题,记下来它们的共性 —— 是用了疑问句标题?还是蹭了某个话题?把这些规律加到新选题里。后 30% 的直接标「废弃」,但别删,建个「失败案例库」,注明原因,比如「选题太小众」「观点不明确」,下次避免踩坑。

季度「大换血」,跟行业趋势对齐。每 3 个月看一次领域内的头部账号,他们最近在写什么?自己的选题库有没有落后?比如做职场号,发现大家都开始写「AI 时代怎么保住工作」,而你的库里还全是「传统办公室生存技巧」,就得赶紧补相关选题。我去年就吃过这亏,季度复盘时没注意到「短视频运营」已经替代「公众号运营」成了热点,导致库存选题滞销,后来花了一个月才追上来。

复盘时一定要问自己三个问题:

三个里有一个否,就考虑淘汰。

🧬 补充新血:别等库空了才慌,日常攒才是王道

建立「灵感触发点」清单,把碎片化时间变成选题孵化器。比如通勤时听播客,听到好观点立刻记关键词;看纪录片时,把打动你的句子截图存起来;甚至刷购物 APP,看看热销商品的评价,里面全是用户真实需求。我有个朋友做美食号,每天翻外卖评论,从「这家麻辣烫麻酱太稀」写出了「3 招调出火锅店同款麻酱」,阅读量直接破 10 万。

加入「选题互助群」,跟同行交换弹药。找 5-10 个不同领域但用户重合的账号主,建个小群,每周每人扔 3 个自己不用但觉得不错的选题,互相借鉴。比如我做成长号,会把不适合自己但适合职场号的选题扔进去,对方也会回赠一些情感类选题,双赢。但记住,交换不是抄,要改成自己的风格,比如别人的「职场沟通技巧」,你可以写成「内向者的高效沟通法」。

给选题「做实验」,用小成本试错。拿不准的选题,先写成短文案发在朋友圈、小红书,看反馈。比如纠结「该不该裸辞」和「裸辞前要做哪些准备」哪个更好,就各发一条,点赞评论多的那个,放进正式选题库。我现在还保持着这个习惯,每周发 3 条短内容测试,数据好的直接扩展成长文,成功率提高 60%。

关注「边缘信息」,从非头部渠道找选题。比如行业小众论坛、垂直社群、甚至是线下活动的聊天记录。这些地方的信息还没被大规模挖掘,抢在别人前面写成内容,很容易成爆款。我之前在一个妈妈社群里,看到大家都在聊「孩子上学后自己该不该回归职场」,写成文章后,因为角度新颖,被好几个大号转载。

🚨 避坑指南:这些错误,我替你踩过了

别为了凑数瞎存选题。有些人为了显得库满,把「今天天气不错」这种废话都放进去,纯属自欺欺人。选题库贵精不贵多,一个有价值的选题,胜过十个凑数的。我现在对选题的标准是:要么能解决用户一个具体问题,要么能引发强烈情绪共鸣,要么能提供新的认知角度,三者占其一才往里放。

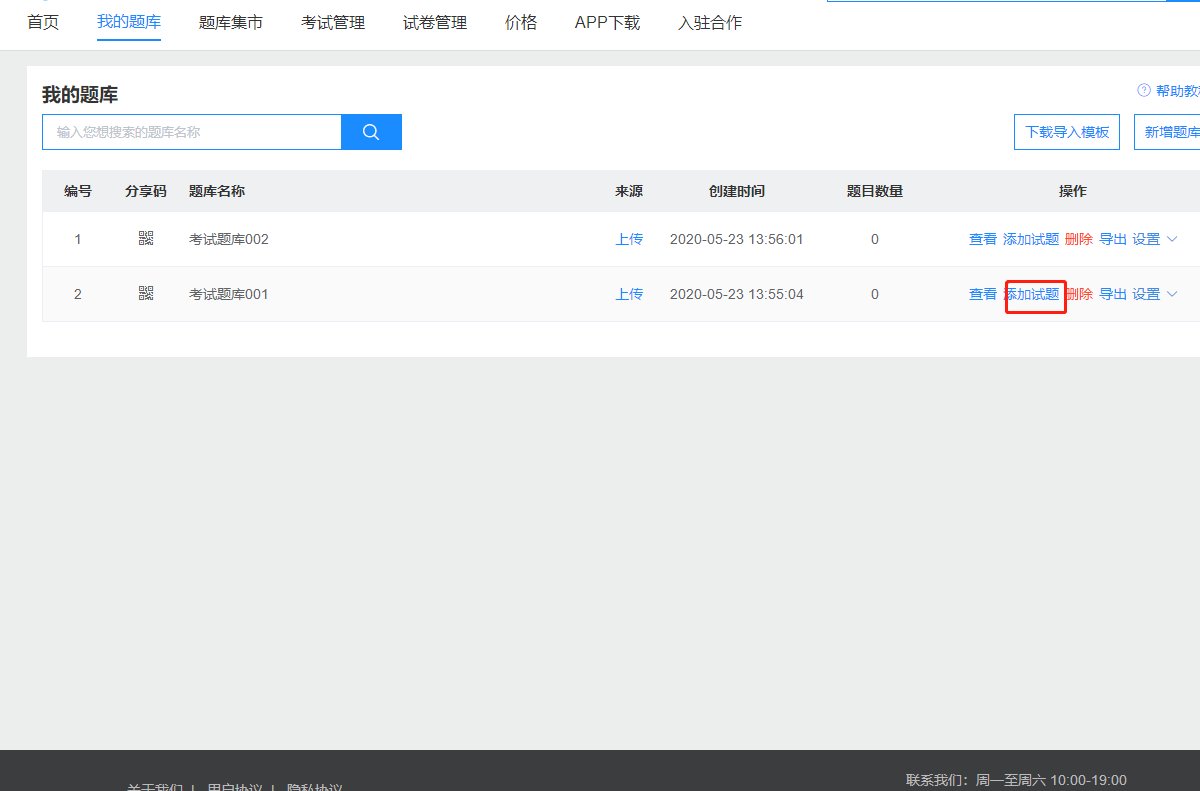

别让工具绑架你。有人沉迷于给 Notion 设各种复杂模板,花 3 小时美化页面,结果没时间想选题。工具是服务人的,初期别追求完美,先把框架搭起来用着,慢慢根据需求调整。我最早的选题库就是个 Excel 表格,分了三列:标题、来源、备注,照样用了半年,后来才换成 Notion。

别害怕淘汰,过时选题就是垃圾。总有人舍不得删,觉得「万一以后能用呢」,结果库越来越臃肿,找个选题像在垃圾堆里寻宝。记住,选题和食物一样,有保质期,过期了就得扔。我现在设置了自动提醒,标了「即时性」的选题,72 小时没发就自动移到回收站,逼着自己要么赶紧写,要么果断弃。

别闭门造车,多跟用户聊。定期做个小调查,发个问卷或者开个直播,问问他们最近想知道什么。我每季度都会搞一次「选题征集」,用户提供的选题一旦被采用,就送份小礼物,既互动了用户,又解决了选题荒,一举两得。

建选题库不是一劳永逸的事,它像个有生命的东西,需要你每天喂点新东西,定期做个体检,该扔的扔,该补的补。刚开始可能觉得麻烦,但坚持三个月,你会发现自己再也不会对着屏幕发呆,打开库就知道该写什么,这种掌控感,才是内容创作者最该有的底气。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】