🔍用户痛点不是表面抱怨,是未被满足的生存需求

很多人做选题时,总把用户说的 “我想要” 当成痛点。比如家长说 “孩子不爱读书”,就急着做 “10 个让孩子爱上阅读的方法”。结果呢?数据惨淡得不行。为什么?因为 “不爱读书” 只是表面现象,背后可能是家长的教育焦虑,怕孩子输在起跑线;也可能是孩子在学校被比较后的抵触情绪。你没挖到根上,写再多方法都是隔靴搔痒。

真正的用户痛点,藏在 “生存需求” 的底层逻辑里。人活着就有三大核心诉求:安全感、优越感、存在感。职场选题火,是因为 “怕被裁员” 戳中了安全感;美妆教程爆,是因为 “变美” 能带来优越感;朋友圈晒娃刷屏,本质是刷存在感。你去看那些百万爆款,无一例外都是在这三个点上做文章。

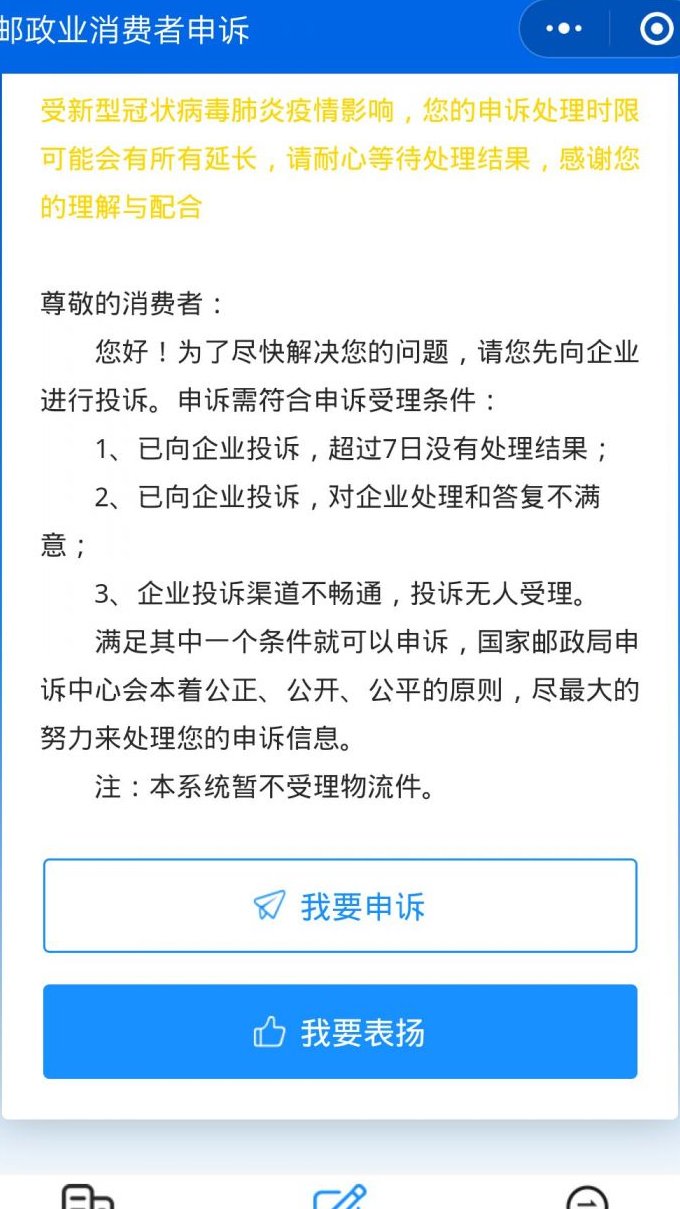

怎么挖到这些隐性痛点?有个笨办法但特别有效:连续追问五个 “为什么”。比如用户说 “这款 APP 太难用了”,第一个为什么:操作步骤太复杂?第二个为什么:找不到想要的功能?第三个为什么:之前用的竞品更简单?第四个为什么:换 APP 会损失数据?第五个为什么:怕麻烦所以宁愿忍着?问到最后,痛点可能不是产品设计,而是 “用户对迁移成本的恐惧”。这时候你的选题就该是 “三步迁移数据,换 APP 不用愁”,比骂产品难用要精准 100 倍。

还有个误区必须提:别把 “小众痛点” 当成大众需求。前阵子看到有人做 “左手写字的人怎么选键盘”,数据惨到离谱。不是选题不好,是这类人群太少,撑不起爆款的流量池。判断痛点是否有价值,就看能不能用 “大多数人 + 经常发生” 来定义。上班族的通勤焦虑、宝妈的哄睡难题、学生的考试压力,这些才是自带流量的富矿。

💡差异化解决方案,藏在 “需求缝隙” 里

找到了痛点,接下来就是怎么做出差异化。有人觉得得搞个惊天动地的创新,其实根本不用。差异化就藏在那些 “别人做了但没做透” 的需求缝隙里。比如时间管理类内容,大家都在讲 “如何规划一天”,但有人发现 “加班族的碎片化时间利用” 没人深挖,结果一篇《晚上 8 点后,3 个 10 分钟就能做的充电法》直接爆了。

细分场景是差异化的黄金入口。同样是讲早餐,大众选题是 “10 分钟快手早餐”,但如果聚焦 “冬天不想下床的懒人早餐”“带牙套不能吃硬东西的早餐方案”,一下子就和别人拉开差距。这些场景不是凭空想的,去看评论区、小红书的评论、知乎的追问,用户会主动告诉你他们的特殊处境。

解决方案的呈现方式也能做出差异。大家都写 “干货文” 的时候,有人用 “对话体” 模拟和用户聊天,比如《我和焦虑的自己聊了聊,她居然说了这些》;都拍教程视频的时候,有人用 “失败案例拆解”,比如《我试了 10 种减肥法都反弹了,错在这 3 个地方》。形式创新能让老话题焕发新生,前提是内容内核没变 —— 还是解决那个痛点。

还要警惕 “伪差异化”。比如别人写 “女生独自旅行攻略”,你写 “女生独自旅行避坑指南”,这不算差异,只是换了个说法。真正的差异是找到 “需求的对立面”。比如大家都在教 “怎么省钱”,你可以教 “哪些钱不能省,省了更吃亏”;都在讲 “职场晋升技巧”,你可以讲 “不想晋升的人怎么在职场过得舒服”。这种逆向思维,往往能戳中另一群没被关注的用户。

还有个小技巧:把 “大解决方案” 拆成 “小步骤”。比如 “学英语” 是个大需求,别人都在讲 “3 个月过六级”,你可以拆成 “每天 15 分钟,用刷短视频的时间背单词”“外卖等待时能练的 5 个口语句子”。用户会觉得 “这个我能做到”,而不是一看就劝退。

✅验证选题的三个隐性标准,比数据更靠谱

选好了题,别急着动笔。先过一遍这三个隐性标准,能帮你避开 80% 的无效劳动。第一个标准:是否能引发 “自我代入”。爆款选题就像一面镜子,用户看到会说 “这不就是我吗”。比如《30 岁还没结婚,我被亲戚拉进了相亲群》,比《当代青年的婚恋观》更容易让人代入,因为具体场景比抽象概念更有冲击力。

第二个标准:有没有 “社交货币” 属性。简单说,用户愿不愿意转发给别人。有人写《同事总借我会员,该怎么拒绝》,火得一塌糊涂,因为很多人遇到过但不好意思说,转发这篇文章等于变相 “喊话”,既解决了问题又没撕破脸。想判断这点,就问自己:用户转发时能显得自己 “懂行”“贴心” 还是 “有趣”?能满足其中一个,传播力就不会差。

第三个标准:是否具备 “行动指令”。用户看完你的内容,能不能立刻做点什么?《别再乱买维生素了,这 3 种才真正有用》,用户看完可能马上翻药箱;《冰箱异味重?一块柠檬就能解决》,看完就想试试。那些 “看完就忘” 的选题,大多是只给观点不给动作。哪怕是情感类内容,也要有 “情绪出口”,比如《难过的时候,去这 3 个地方走走》。

有人说这些标准太主观,不如看数据。但数据只能告诉你过去什么火,不能预测未来。去年爆火的 “摆摊攻略”,今年再写就没人看了。反而是那些符合隐性标准的选题,生命力更持久。比如 “亲子沟通”,不管什么时候,《孩子说 “我恨你”,家长别慌着生气》这类选题总能有流量,因为它戳中了永恒的痛点,又给了具体的行动方案。

还有个小提醒:验证选题时,多找 “非目标用户” 聊聊。如果你想做宝妈选题,去问问没孩子的朋友能不能看懂、有没有感触。如果他们都觉得 “有点意思”,那说明选题的普适性够强。最怕的是只有小众人群能 get,那就成了自嗨。

⏳爆款选题的生命周期,决定了你的流量天花板

别以为爆款选题火了就万事大吉,它有生命周期的。有的选题像烟花,爆得快凉得也快,比如某部剧刚播时的 “角色分析”;有的像常青树,每年都能翻出新花样,比如 “春节回家攻略”。搞懂生命周期,才能持续吃流量红利。

识别选题的 “爆发期” 很关键。一般来说,新政策出台、季节交替、重大事件发生时,会催生一批短期爆款。比如高考后 “志愿填报指南”,世界杯期间 “伪球迷生存手册”。这类选题要快,提前一周布局,火的时候狠狠推,热度降了立刻撤。慢一步就只能喝汤,甚至连汤都没有。

还有些选题属于 “周期性爆款”,每年同一时间会重复出现。比如 “开学季好物”“年终总结模板”,但不能年年炒冷饭。去年写 “2023 年总结”,今年就得加 “2024 年新增的 3 个趋势”;去年讲 “大学生开学必备”,今年可以加 “AI 时代大学生该多备这几样工具”。在重复中找变化,才能保持新鲜感。

更厉害的是把 “短期爆款” 转化成 “长期 IP”。比如有人靠一篇 “租房改造低成本方案” 爆了,接着做 “租房收纳”“租房电器避坑”,最后形成 “租房生活指南” 系列,粉丝粘性特别高。这就像挖井,找到一个水源后,不是只喝一次,而是挖深一点,让水持续冒出来。

还要警惕 “过时信号”。如果你的选题下面开始出现 “现在谁还这样”“早就不流行了” 的评论,说明该迭代了。这时候可以做 “反向选题”,比如大家都在吐槽 “老方法没用”,你可以写 “那些被嫌弃的老方法,换个场景居然很好用”。既蹭了热度,又做出了差异化,这才是高手玩法。

另外,多平台适配能延长选题生命周期。同个选题,在小红书适合用 “清单体”,在知乎适合 “深度分析”,在抖音适合 “案例拆解”。比如 “省钱技巧”,小红书发 “10 件拼多多平替好物”,知乎写 “为什么越省钱越穷?背后的消费心理学”,抖音拍 “实测 3 种省钱方法,最后一种最有效”。一个选题拆成多个版本,流量自然翻倍。

最后想说,爆款选题不是碰运气,是方法论的产物。先像侦探一样挖透用户的真实痛点,再像工匠一样打磨差异化的解决方案,最后用验证标准筛一遍,跟着生命周期调整节奏。做到这几点,哪怕是小众领域,也能做出让人眼前一亮的爆款。记住,用户永远会为 “懂我” 和 “帮我” 买单,这才是底层逻辑里最核心的东西。