📌 爆文写作结构的底层逻辑,藏在 “钩子 - 骨架 - 血肉” 里

你刷到过那种文章吗?点开之后根本停不下来,明明有事要做,还是忍不住滑到最后。这类 10 万 + 爆文,结构上都有个共同点 —— 像个精心设计的陷阱,一步步把你往里带。

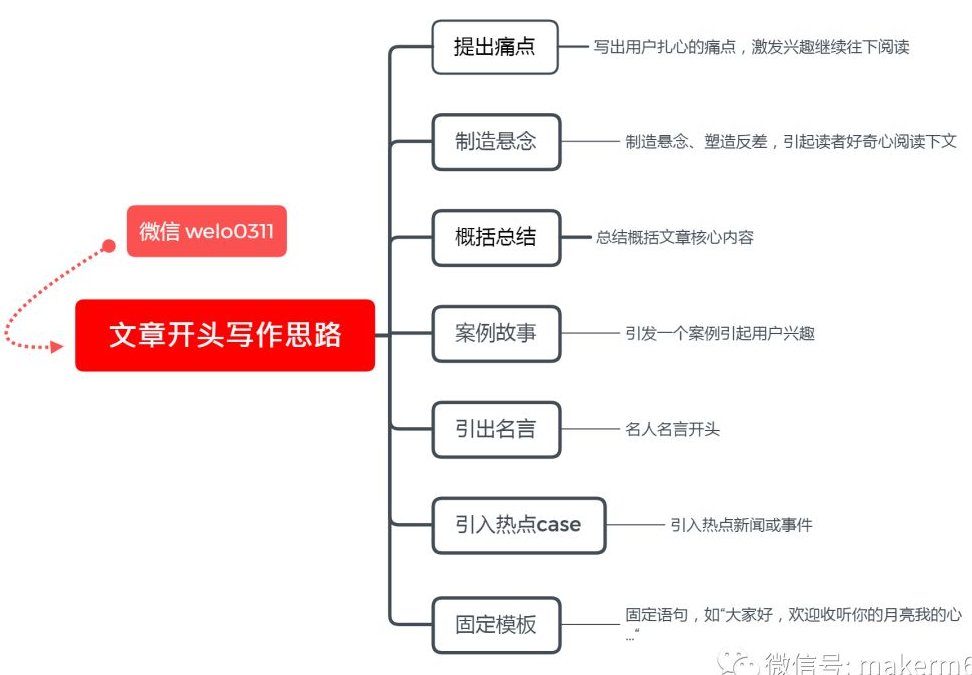

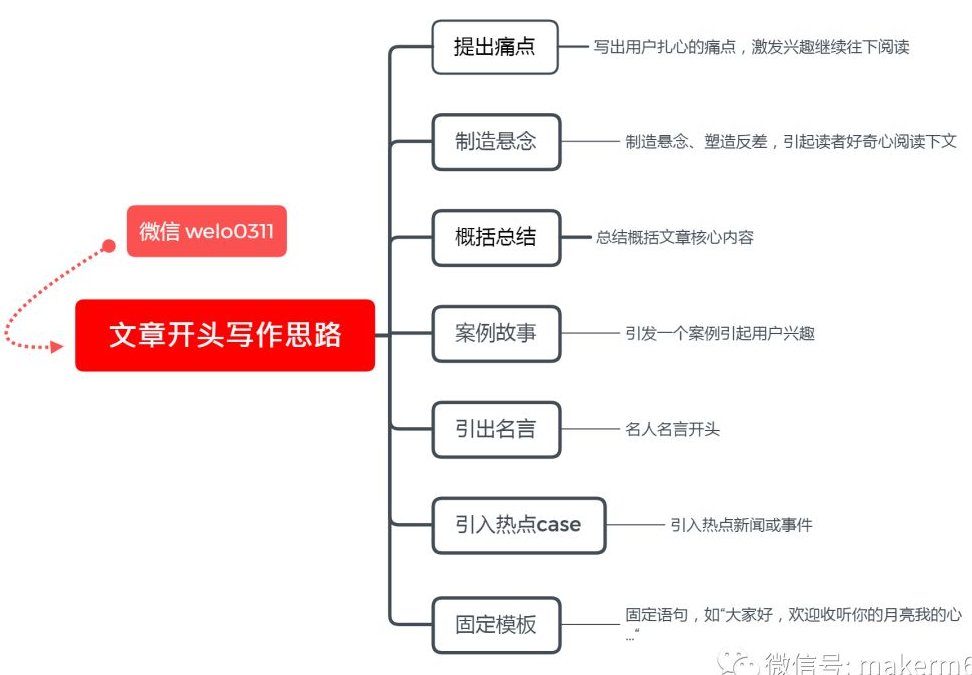

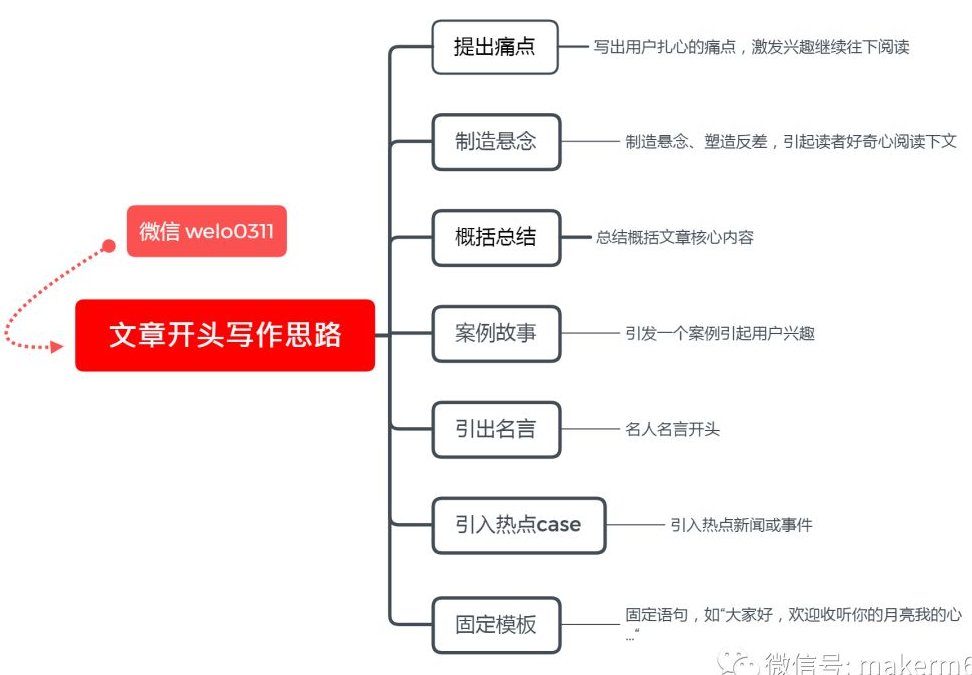

先看开头的 “钩子”。要么是个反常识的结论,比如 “每天喝 8 杯水的人,后来怎么样了?”;要么是个具体场景,“凌晨 3 点的医院急诊室,我看见比死亡更可怕的事”。钩子必须在 3 秒内抓住注意力,不然读者手指一划就走了。但光有钩子没用,得和后面的内容严丝合缝,不然就成了标题党。

中间的 “骨架” 是逻辑的核心。我见过最稳的结构是 “问题 - 原因 - 方案 - 验证”。比如写教育焦虑,先摆现象 “孩子报 6 个兴趣班仍被说落后”,再挖原因 “家长把焦虑当成爱”,接着给方案 “3 个判断兴趣班是否必要的标准”,最后甩数据 “某小学取消过度培训后升学率反升 15%”。这种结构读者跟着走就很顺,不会觉得乱。

还有种 “故事 + 观点” 的结构也特好用。开头讲个小人物的故事,比如 “外卖小哥暴雨天送餐,迟到后跪下求情”,中间穿插 3 个观点 “尊严比准时更重要”“系统算法该有温度”“我们都可能成为那个小哥”,每个观点配个小案例。读者被故事打动了,就容易接受你的观点。

结尾的 “血肉” 得留余味。可以是个开放式提问,“如果你是那个家长,会怎么选?”;也可以是句戳心的话,“所谓成长,就是学会和不完美握手”。最好能让读者看完想转发,觉得 “这话太对了,我得让朋友也看看”。

🧠 逻辑清晰的秘诀:让读者跟着你的 “思路路标” 走

逻辑乱的文章,读者读着就像在迷宫里打转,转两圈就弃了。怎么让逻辑清晰?关键是给读者搭 “思路路标”。

先定个 “主心骨”。一篇文章只能有一个核心观点,比如 “职场中太老实的人容易吃亏”,所有内容都得围着这个转。要是一会儿说老实人吃亏,一会儿说老实人有好报,读者就懵了。我见过一篇爆文,标题是 “我劝你别太懂事”,全文从家庭、职场、感情三个方面说懂事的坏处,观点特集中,读者一看就明白。

段落之间要 “勾着走”。上一段结尾埋个引子,下一段开头接上。比如上一段说 “熬夜对皮肤不好”,结尾加一句 “但比皮肤变差更可怕的是……”,下一段就接 “熬夜对心脏的伤害,可能是不可逆的”。这样过渡就很自然,读者不会觉得突然。

用 “数字” 和 “分类” 帮读者梳理。比如讲 “高效沟通的方法”,别说 “有很多方法”,要说 “3 个方法”:“先讲结论再讲原因”“用‘我’代替‘你’”“加个具体例子”。每个方法标上数字,读者一眼就看清结构。分类也要清晰,比如把 “旅行必备物品” 分成 “证件类”“衣物类”“电子类”,别混在一起说。

避免 “跳脱式论证”。有些文章说 “A 好”,突然跳到 “所以 C 不对”,中间少了 “B” 的连接。比如论证 “读书比刷短视频有用”,得先说 “读书能系统积累知识”,再说 “短视频碎片化信息难以形成体系”,最后才说 “所以读书更有用”。一步一步来,读者才能跟上。

❤️ 情感饱满的关键:在 “细节里藏钩子,在共鸣处下功夫”

光有逻辑不够,干巴巴的道理没人爱读。情感饱满不是喊口号,是在细节里藏钩子,让读者觉得 “这说的不就是我吗”。

细节要 “落地”。写 “母亲辛苦”,别只说 “母亲很辛苦”,要说 “母亲炒菜时总把热油溅到手上,却从来不关抽油烟机,说费电;她的手冬天总裂口子,却还坚持用冷水洗衣服”。具体的场景和动作,比抽象的形容词有冲击力多了。

找 “共同记忆”。每个人都有相似的经历,比如 “小时候偷拿家里钱买零食,被发现后吓得不敢说话”“大学毕业搬宿舍,打包时发现好多没用过的课本”。写这些共同记忆,读者会自动代入,觉得 “作者懂我”。我之前写过一篇关于 “童年小卖部” 的文章,提了 “大大泡泡糖”“唐僧肉辣条”,评论区全是 “我小时候也吃过”,互动率特别高。

“情绪要分层”。别一上来就哭哭啼啼,也别一直激昂。可以先抑后扬,比如写 “北漂三年没存到钱,房东突然说要涨房租”,先压抑,再写 “但加班回家时,楼下阿姨总会给我留盏灯”,最后升华为 “城市的温暖藏在细节里”。情绪有起伏,读者才会跟着波动。

用 “第一人称” 拉近距离。写 “职场压力”,说 “我昨天加班到 11 点,地铁上累得差点睡着”,比 “很多人加班到深夜” 更打动人。第一人称自带真实感,读者会觉得你在跟他聊天,而不是听你讲课。

✨ 逻辑与情感的统一:让 “理性” 和 “感性” 跳双人舞

逻辑和情感不是对立面,得让它们配合着来,就像跳双人舞,你进我退,互相衬托。

用 “情感包装逻辑”。比如讲 “理财的重要性”,别直接说 “你该存钱”,可以说 “我朋友小王,每个月挣 8 千花 1 万,疫情期间没工作,连房租都交不起。后来他开始每个月存 2 千,现在就算失业也敢休息 3 个月。你看,存钱不是抠门,是给生活留条后路”。用故事(情感)包装 “要存钱” 这个逻辑,读者更容易接受。

用 “逻辑支撑情感”。光抒情不行,得有东西撑着。比如写 “母爱伟大”,不能只说 “妈妈我爱你”,得说 “妈妈每天 5 点起床给我做早饭,我上大学时她偷偷在我行李箱塞了一沓零钱,上面还写着‘省着花’”。这些具体的事(逻辑)支撑着情感,才不会显得空洞。

“关键位置换节奏”。开头用情感抓注意力,比如 “那天我在医院看到一个老人,拿着病历单在走廊哭,手里攥着皱巴巴的 500 块钱”;中间用逻辑讲道理,“为什么看病这么贵?因为……”;结尾再用情感升华,“愿我们老了都能有尊严地看病”。这样张弛有度,读者既明白道理,又被打动。

用 “数据带温度”。冷冰冰的数据没人看,但给数据加个情感注解就不一样了。比如 “我国有 2.5 亿独居老人”,可以说 “2.5 亿,相当于每 6 个人里就有 1 个独居老人。他们可能每天最期待的,就是快递员的敲门声”。数据让观点有说服力,情感注解让数据有温度。

🚨 避开这 3 个坑,逻辑和情感才不打架

很多人写文章,要么逻辑硬邦邦,要么情感泛滥,关键是踩了这几个坑。

别让 “情感盖过逻辑”。有些文章通篇煽情,说 “农民工多不容易”,却不说具体难在哪,也不提怎么改善。读者感动归感动,看完啥也没记住,更不会转发。情感是催化剂,不是主角,得为逻辑服务。

别用 “逻辑否定情感”。比如有人写 “失恋没什么大不了,失恋率高达 80% 呢”,这话逻辑没错,但太冷血了。读者失恋时需要的是理解,不是数据统计。逻辑要带着同理心,别当 “杠精”。

别 “前后矛盾”。前面说 “努力一定有回报”,后面又说 “很多人努力了还是失败”,这就自相矛盾了。逻辑和情感要统一战线,不能自己打自己。写之前最好列个大纲,把观点和情感走向标出来,避免跑偏。

📈 实战案例:这篇 10 万 + 爆文是怎么做到 “逻辑 + 情感” 双在线的?

去年有篇《凌晨 4 点的菜市场,藏着中国人的生存真相》刷爆朋友圈,咱们拆解一下它怎么把逻辑和情感捏在一起的。

开头用情感钩子:“我凌晨 3 点去了家附近的菜市场,看到一个阿姨背着比人还高的菜篓,在寒风里跺着脚等开市。她的手冻得通红,却把怀里的热包子给了流浪狗。” 具体场景 + 细节,一下子就抓住人了。

中间逻辑分三层:第一层说 “菜市场摊主每天只睡 4 小时”,用摊主的话 “多卖 10 块钱,孙子就能多买支铅笔”;第二层讲 “他们为什么这么拼”,分析 “上有老下有小的压力”;第三层说 “这不是苦,是生活的韧性”,举了 “夫妻摊主打打闹闹,收摊后一起数钱” 的例子。每层都有故事(情感)和分析(逻辑),读者跟着走,还能 get 到观点。

结尾用情感升华:“我们总说生活难,但菜市场的烟火气里,藏着最实在的希望。那些早起的人,不是为了赶路,是为了生活。” 既总结了观点,又让人心里暖暖的。

这篇文章之所以火,就是因为逻辑让读者 “看得懂”,情感让读者 “忘不了”,两者互相撑腰,想不传播都难。

写 10 万 + 爆文,逻辑是骨架,撑着文章不散;情感是血肉,让文章活起来。关键是别把它们当对立面,而是让它们手拉手往前走。开头用情感勾人,中间用逻辑带人,结尾用情感留人。多练多拆,你也能写出那种让人 “看完想转发,转发带评论” 的爆文。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】