📌 选对案例是拆解的第一步,别上来就抓瞎

选爆文案例得有点讲究。不是说随便找个阅读量高的就行,得看这数据是不是真的 “硬”。那些靠刷量起来的,或者平台算法偶尔推一把的,拆了也是白搭。怎么判断?看互动率。正常的爆文,评论区里用户的讨论得是自发的,有不同观点碰撞,甚至有用户追着问细节。要是评论区全是 “好文”“支持” 这种没营养的,就得打个问号。

还得看案例和自己的匹配度。你是写职场干货的,非去拆娱乐八卦爆文,学来的东西也用不上。找那些和自己领域重合度高的,最好是目标用户画像差不多的。比如你做母婴号,就盯着母婴类爆文看,他们怎么抓住宝妈焦虑点的,怎么用案例说话的,这些才是能直接抄作业的地方。

时效性也很重要。三年前的爆文套路放到现在可能早就过时了。平台算法在变,用户喜好也在变。就像前两年标题党还挺管用,现在用户见多了,反而会反感。最好选近三个月内的爆文,越新越好,能反映当下的流量密码。

🔍 从用户点击前的行为,反推标题和封面的创作逻辑

用户刷手机的时候,停留时间也就一两秒。能不能让他们点进来,全看标题和封面。爆文的标题都有个共同点,就是能精准戳中用户的 “情绪点” 或者 “利益点”。

你看那些职场爆文,标题经常是 “35 岁被裁员,我用这 3 招半年内薪资翻倍”。这里面就藏着两个点:一是焦虑感(35 岁裁员),二是解决方案(3 招薪资翻倍)。用户一看,这不就是我现在的困境吗?还有办法解决,肯定要点进去看。

封面也别忽视。尤其是短视频平台或者图文平台,封面是和标题配合的。比如美食爆文,封面要么是成品特写,油光锃亮的那种,要么是制作过程中最有冲击力的一步,比如拉面师傅甩面的瞬间。用户一眼扫过去,视觉上就被吸引了,再配上标题,点击率自然就高。

还有些标题会用 “数字” 或者 “对比”。“月薪 3 千和 3 万的人,差的不是能力,是这 5 个习惯”,数字让内容显得具体,对比则制造了冲突感,逼着用户想点进去看看究竟差在哪。从这些标题里,你能反推出创作者对用户需求的精准把握 —— 他们知道用户想解决什么问题,想成为什么样的人。

📖 用户点开后的阅读路径,藏着内容结构的秘密

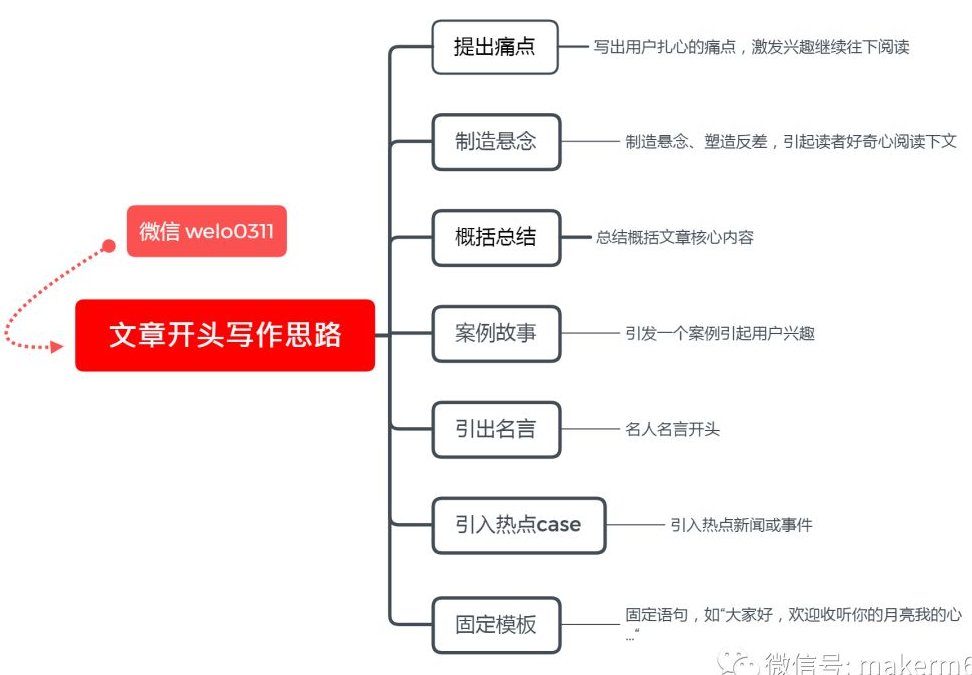

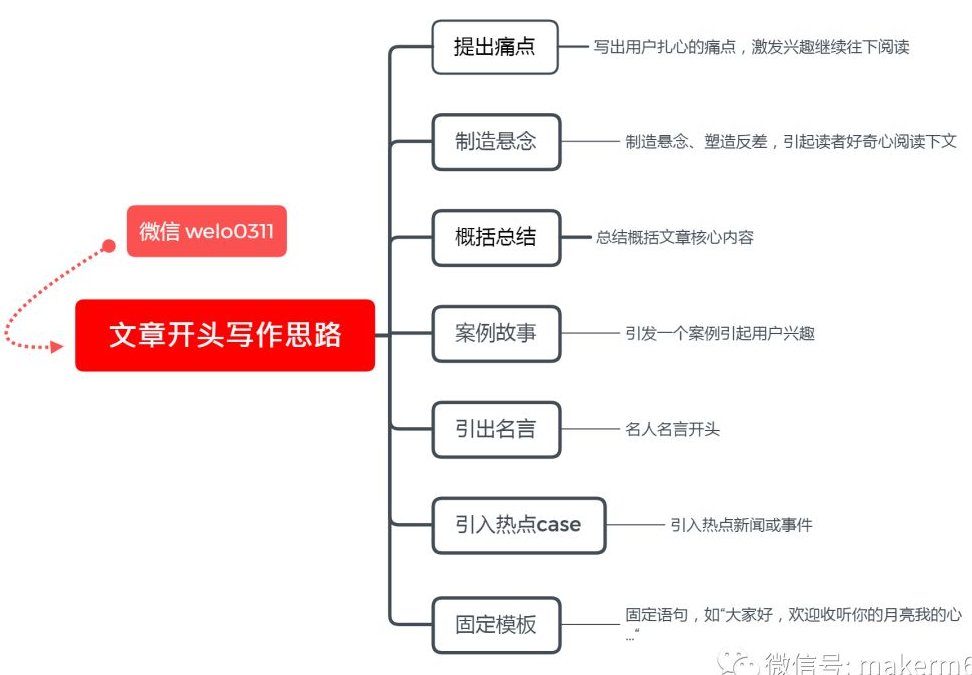

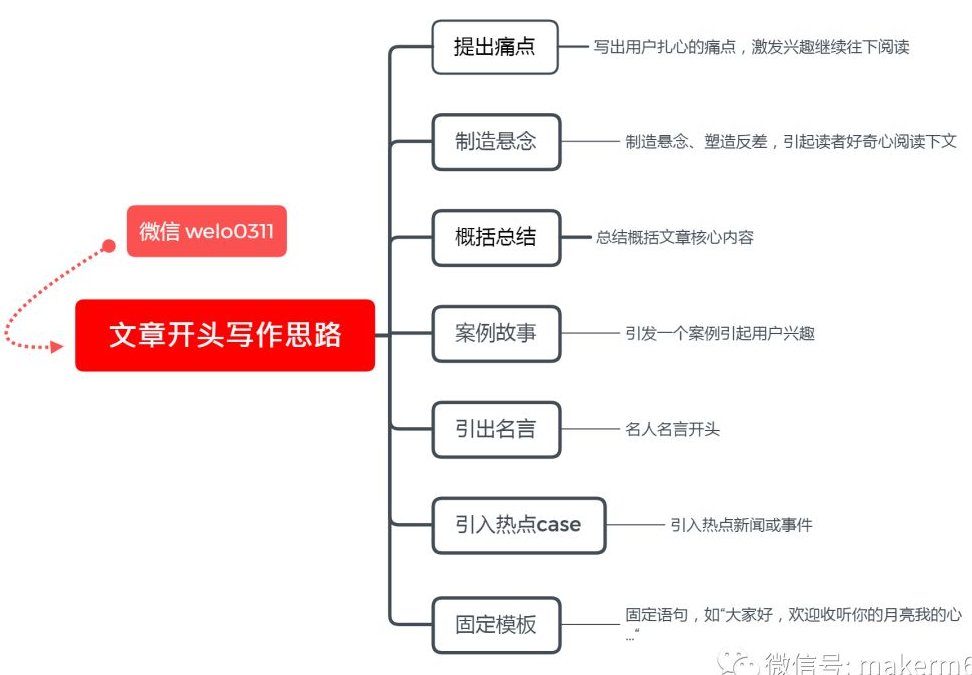

用户点进来了,能不能留住他们,就看内容开头了。爆文的开头往往不拖沓,要么直接抛出一个痛点,要么讲一个有代入感的小故事。

比如教育类爆文,开头可能会写 “昨天接孩子放学,班主任悄悄跟我说,孩子上课总走神,再这样下去怕是要跟不上了。我心里咯噔一下,这不就是半年前的我吗?” 家长一看,这不就是自己的日常吗?瞬间就被拉进文章里了。

再往下看,内容结构得有 “节奏感”。别一大段文字堆在那,用户看着就累。爆文往往是 “问题 + 案例 + 观点” 的循环。先说一个普遍问题,然后举个具体的例子,可能是正面的也可能是反面的,最后给出自己的观点或解决方案。

就像理财爆文里,会先讲 “月光族存不下钱怎么办”,然后举个例子 “小张每个月工资 8 千,以前月底光光,用了这个方法 3 个月存了 2 万”,接着分析这个方法的原理,再告诉读者怎么套用。用户跟着这个节奏读下来,既觉得有道理,又知道该怎么操作,自然就愿意一直往下翻。

还有些爆文会在段落之间加一些 “钩子”。比如在一段结束时说 “你以为这就完了?其实这里面还有个坑,90% 的人都会踩”,用户一看,哎,还有坑?肯定得接着看下去。这就是抓住了用户的好奇心,一步步引导他们读完全文。

💬 互动行为背后,是内容共鸣点的设计

用户读完文章,愿意留言、点赞、转发,说明内容触碰到了他们的 “共鸣点”。这些互动行为不是偶然的,而是创作者有意设计的。

评论区里常见的互动,要么是用户分享自己的类似经历,要么是对文章观点表示赞同或反对。爆文往往会在文中留下 “互动缺口”,比如在讲完一个案例后问一句 “你有没有过类似的经历?” 或者在表达一个有争议的观点时说 “可能有人觉得我在胡说,欢迎来辩”。

情感类爆文特别擅长这一点。比如写亲情的文章,会在结尾说 “如果你也想起了自己的父母,不妨在评论区说一句‘爸妈,我爱你们’”,很多用户看了就忍不住想留言,既是表达自己的情感,也觉得参与到了一个温暖的话题里。

点赞和收藏行为,则说明内容有 “实用价值” 或 “情感价值”。用户觉得这篇文章有用,以后可能用得上,就会收藏;觉得写得说到自己心坎里了,就会点赞。所以爆文要么能给用户提供具体的方法,要么能让他们产生强烈的情感共鸣。

从这些互动里,你能反推出创作者对用户心理的把握。他们知道用户在想什么,需要什么,甚至知道用户想通过互动表达什么。

🔄 用户转发的动机,藏着传播逻辑的关键

用户愿意把文章转发到朋友圈、微信群,这才是爆文真正 “爆” 起来的关键。转发的背后,是用户想通过这篇文章 “表达自己” 或者 “帮助他人”。

有些爆文的内容特别适合 “站队”。比如关于 “该不该给孩子报兴趣班” 的文章,观点鲜明,要么坚决支持,要么强烈反对。用户转发的时候,其实是在向朋友圈宣告自己的立场:“你看,这就是我的想法”。

还有些爆文是 “利他性” 的。比如 “这 5 个微信隐藏功能,90% 的人都不知道,赶紧存起来”,用户觉得这个内容对朋友有用,转发出去能帮到别人,显得自己很贴心。这种转发动机,创作者往往会在文末强化,比如加上一句 “觉得有用就转发给身边的朋友吧,他们会感谢你的”。

另外,转发行为还和 “社交货币” 有关。用户转发一篇看起来很有深度、很有格调的文章,是想告诉别人 “我是个有品味、有思想的人”。所以有些爆文会引用一些名人名言,或者分析一些有深度的话题,让用户转发时觉得有面子。

分析这些转发动机,你就能明白,爆文不仅要内容好,还要给用户一个 “转发的理由”。这个理由可能是情感上的,也可能是利益上的,甚至是社交上的。

🎯 总结可复用的创作逻辑,才算完成拆解

拆完一个爆文案例,不能就这么算了,得把里面的 “套路” 提炼出来,变成自己能用的东西。

先把标题、开头、内容结构、互动设计、传播点这些要素一一列出来,看看每个部分都用了什么方法。比如标题用了 “痛点 + 解决方案”,开头用了 “个人经历引入”,内容结构是 “问题 + 案例 + 方法”,互动设计是 “提问引导”,传播点是 “利他性”。

然后想想这些方法能不能套用到自己的内容里。比如你写职场文,就可以学那个理财爆文的结构,先讲职场中的一个问题,举个同事的例子,再给出解决方法。标题也可以改成 “天天加班却没成果?用这 3 招,效率提升一倍”。

还要注意 “变量” 和 “常量” 的区别。平台规则、用户喜好这些是变量,可能会变;但人性中的痛点、对有用信息的需求这些是常量,是可以一直利用的。拆解的时候,要抓住那些常量,灵活应对变量。

最后,最好找两三个同类型的爆文案例一起拆,看看它们有什么共同点。比如好几篇教育类爆文都用了 “家长焦虑 + 具体方法” 的模式,那这个模式大概率就是有效的,可以重点学习。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】