🔍 公众号诱导分享的判定逻辑是什么?算法如何识别违规内容?

做公众号运营的朋友肯定都知道,平台对诱导分享查得很严,但具体规则和算法逻辑可能还不太清楚。今天咱们就好好捋一捋,帮大家避开雷区。

🔍 平台判定诱导分享的核心逻辑

微信对诱导分享的定义主要看两点:是否通过利益诱惑强制用户分享,以及是否干扰了正常的社交体验。根据《微信外部链接内容管理规范》,以下几种情况都算违规:

🌟 利益诱惑型

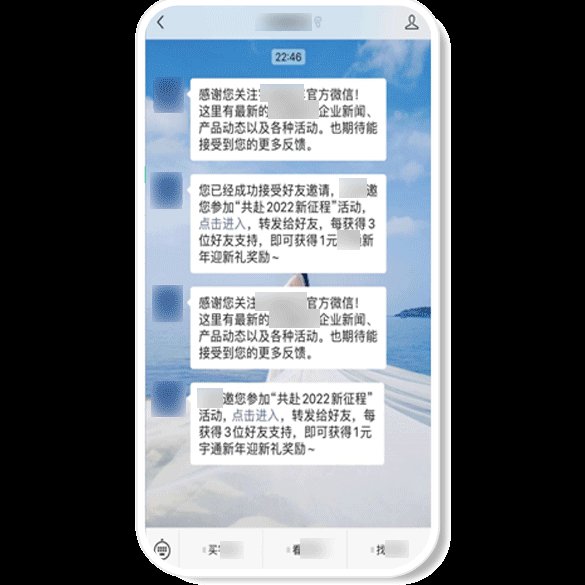

比如用现金奖励、实物奖品、虚拟积分等吸引用户分享。像之前某 APP 搞 “分享得红包” 活动,用户必须把链接转发到朋友圈才能领取奖励,这种就被微信直接封禁了。还有拼团活动,如果规则不清晰,用户拼团失败后费用不退,也会被判定违规。

🌟 强制行为型

要求用户分享后才能进行下一步操作,比如 “分享后查看答案”“关注公众号才能参与抽奖”。之前有个公众号发测试题,用户必须转发到朋友圈才能看到结果,结果被平台限流了好几个月。

🌟 情感绑架型

用 “不转不是中国人”“转发后一生平安” 这类话术胁迫用户分享。这类内容在朋友圈特别常见,但现在微信查得很严,一旦发现直接删除内容并警告。

🌟 虚假承诺型

比如宣称 “分享即可获得免费课程”,但实际需要下载外部 APP 或完成复杂任务才能兑现。2025 年有个公众号打着 “高温补贴” 的旗号,诱导用户扫码填写银行卡信息,结果被警方立案调查。

🤖 算法识别违规内容的技术手段

微信的算法识别主要通过文本分析、行为数据监控和用户举报三个维度。

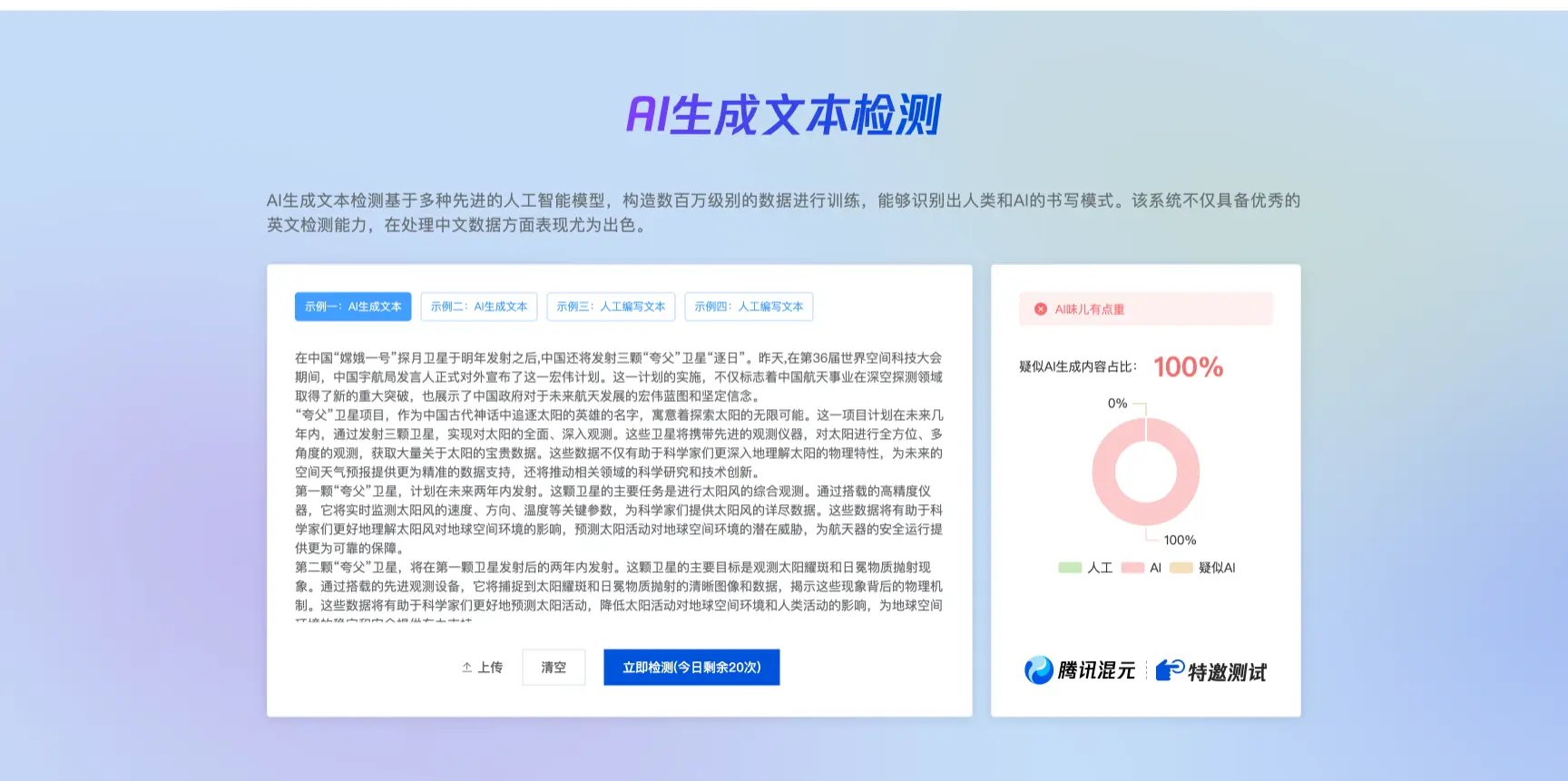

🌟 文本分析技术

微信会用 NLP(自然语言处理)模型扫描文章内容,识别是否包含诱导关键词,比如 “分享得红包”“转发领福利” 等。像 HierCoh 模型这种层次连贯性分析技术,还能判断文章逻辑是否存在强制分享的暗示。如果文章中频繁出现 “必须”“不转不行” 这类强指令词,就很容易触发预警。

🌟 行为数据监控

算法会跟踪用户行为数据,比如分享率、停留时间、跳出率等。如果一篇文章的分享量突然激增,但阅读完成率很低,可能就会被判定为诱导分享。比如某公众号发了篇 “测试你的性格” 文章,用户必须分享才能看结果,虽然分享量很高,但大部分用户看完结果就关闭页面,这种异常数据很快就会被算法捕捉到。

🌟 用户举报机制

用户举报是算法识别的重要补充。如果多篇举报指向同一公众号的同一篇文章,算法会优先审核。2025 年有个公众号搞 “扫码领惠民补贴” 活动,被多名用户举报后,微信在 24 小时内就封禁了该账号。

🚫 常见违规场景与真实案例

了解了判定逻辑和技术手段,再看看几个真实案例,帮大家加深理解。

🌟 虚假福利诱导

2025 年 5 月,某公众号发布 “95 折充话费” 广告,用户点击链接后被要求分享到 3 个微信群才能享受优惠。实际上,分享后根本没有优惠,反而被诱导下载了一个含有木马病毒的 APP。微信接到举报后,立即封禁了该公众号,并协助警方破案。

🌟 测试类内容违规

“AI 算命” 类公众号经常用 “分享解锁完整报告” 来诱导用户。比如某公众号要求用户上传照片生成面相报告,分享后才能查看详细分析。这类内容不仅涉及诱导分享,还存在信息泄露风险,被微信多次打击。

🌟 恶意对抗行为

有些运营者会通过变换域名、使用火星文等方式绕过检测。比如某 APP 被封禁域名后,改用图片二维码继续传播,结果被微信识别为恶意对抗,直接永久封禁了相关接口。

💡 合规运营建议

要避免诱导分享,关键是提供有价值的内容,让用户自愿分享。以下几个建议供大家参考:

🌟 优化内容价值

比如写行业深度分析、实用教程等干货内容,用户觉得有用自然会转发。之前有个教育类公众号,每周发布一篇 “职场技能提升” 文章,内容详实且无营销内容,分享率长期保持在 15% 以上。

🌟 设计合理活动

如果要做活动,尽量采用 “无门槛参与” 模式。比如某电商公众号搞 “留言抽奖”,用户只需在评论区留言即可参与,不需要分享,活动期间粉丝增长了 30%,且无违规记录。

🌟 避免强指令话术

用 “欢迎转发” 代替 “必须转发”,用 “点击查看” 代替 “分享后查看”。之前有个旅游公众号,把文章结尾的 “转发给好友一起旅行” 改为 “如果你喜欢这篇文章,欢迎分享给同样爱旅行的朋友”,分享率没降反而提升了 10%。

📌 被误判后的申诉方法

如果确定没有违规,被误判后可以通过以下步骤申诉:

- 查看违规通知:在公众号后台的 “违规记录” 中,查看具体违规原因和涉及内容。

- 提交申诉材料:准备好文章原文、用户互动数据等证明材料,通过 “微信公众平台运营中心” 提交申诉。

- 联系人工客服:如果申诉未通过,可以在微信开放社区发帖,附上账号信息和问题描述,等待官方回复。

🔚 该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味