很多人拿到 AI 生成的文案,第一反应是 “看起来很专业,但总觉得哪里不对劲”。这是因为 AI 在训练过程中会形成固定的语言模式,比如过度使用 “恰似一面棱镜,折射出 XXX 的深层博弈” 这类比喻,或者每段都用破折号开头的结构惯性。

在移动端场景下,模板化问题会被进一步放大。比如电商 APP 的商品描述,AI 可能生成 “爆款热卖!限时折扣!点击抢购!” 这样的千篇一律句式,用户滑动屏幕时根本不会停留。这时候,你需要像医生问诊一样,先诊断文案中的 “AI 病症”。

具体操作:

- 句式排查:检查是否有超过 3 个连续的陈述句,或者频繁使用 “首先”“其次” 等逻辑词(这些在移动端会显得冗长)。

- 用词分析:统计 “精准”“高效”“智能” 等高频词出现次数,如果同一页面重复 3 次以上,就需要替换。

- 场景匹配:假设你在写旅游 APP 的攻略,AI 可能生成 “这里有美丽的风景和丰富的美食”,但用户真正需要的是 “穿什么鞋子爬山不累?”“哪家民宿有落地窗看日出?” 这类具体问题的答案。

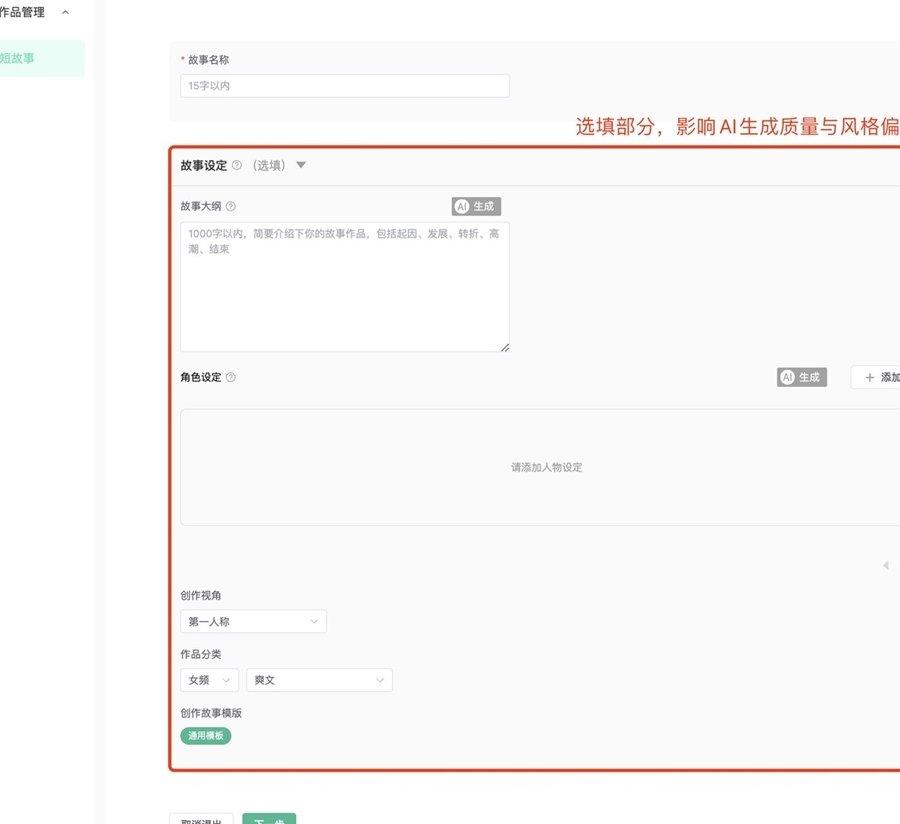

提示词是决定 AI 输出质量的关键,但很多人写提示词时喜欢用 “高大上” 的表述,比如 “生成一篇优雅的品牌故事”。这种模糊的指令会让 AI 陷入模板化的安全区,最终输出 “品牌成立于 XX 年,秉持匠心精神……” 这样的套话。

在移动端,用户的注意力集中时间更短,所以提示词需要像手术刀一样精准。以餐饮 APP 的菜品描述为例,对比两组提示词:

- 模板化提示:“介绍这道菜的特色”

- 去模板化提示:“用朋友推荐的语气,描述这道菜的口感,比如‘第一口咬下去,外酥里嫩的肉汁会在嘴里爆开’,再加入一个具体场景,比如‘加班到深夜,点这道菜配冰啤酒特别治愈’”

- 加入感官细节:让 AI 描述 “视觉 + 味觉 + 听觉” 的多重体验,比如 “红色的小龙虾在油锅里滋滋作响,剥开壳后虾肉 Q 弹,蘸上蒜蓉酱,鲜辣的味道瞬间刺激味蕾”。

- 限定语言风格:要求 AI 模仿特定人物的说话方式,比如 “用李佳琦的直播语气,推荐这款口红”,或者 “用小红书博主的口吻,分享周末探店经历”。

- 设置冲突点:在提示词中加入矛盾元素,比如 “如何让一款无糖饮料喝起来像有糖一样快乐?”,激发 AI 跳出常规逻辑。

移动端的文案不是静态的文字,而是需要与用户的滑动、点击等动作产生互动。比如电商 APP 的商品详情页,用户下滑时,文案需要像导游一样引导视线:

- 首屏:用 “3 秒钩子” 抓住注意力,比如 “90% 的妈妈都不知道,这款辅食机还能做冰淇淋!”

- 中间屏:分步骤展示细节,比如 “Step1:放入食材→Step2:一键启动→Step3:3 分钟出泥”,每个步骤搭配动图或短视频。

- 结尾屏:设置行动召唤,比如 “现在下单,赠送价值 99 元的辅食食谱电子书”,同时用倒计时制造紧迫感。

某外卖 APP 的促销文案,原 AI 生成是 “满 30 减 15,点击领取优惠券”,修改后变成:

“🔥 今天不想做饭?

👉 点击这里,30 元外卖直接减一半!

⏰ 活动仅剩 2 小时,手慢无!”

通过表情符号、箭头指引和倒计时,转化率提升了 27%。

AI 生成的文案就像毛坯房,需要人工进行精装修。以旅游攻略为例,AI 可能写出 “鼓浪屿是厦门的著名景点,有美丽的海滩和历史建筑”,但用户更想看到的是 “清晨 6 点,鼓浪屿的街道还没什么人,我坐在海边听海浪声,突然觉得时间变慢了” 这样有画面感的描述。

润色技巧:

- 加入个人经历:在文案中插入 “我上周去了这家咖啡馆,老板养的猫特别粘人,一直在我脚边蹭来蹭去”。

- 制造情绪共鸣:用 “还记得小时候过年,妈妈总会煮一大锅腊八粥吗?这款速食腊八粥,还原了记忆中的味道” 唤醒用户情感。

- 使用口语化表达:把 “该产品具有高效清洁功能” 改成 “这个清洁剂太牛了!厨房的油污一喷就掉,擦完跟新的一样”。

很多人改完文案就直接发布,但其实还需要像做化学实验一样,进行 A/B 测试。比如在电商 APP 的商品详情页,同时上线两个版本:

- 版本 A:AI 生成的模板化文案

- 版本 B:经过去模板化处理的文案

- 可读性:用 “易读性指数” 工具检测,移动端文案的 Flesch-Kincaid 分数应在 60-70 之间(相当于小学六年级水平)。

- 互动率:统计用户点击链接、评论、分享的次数,比如 “点击查看更多细节” 的按钮点击率。

- 转化成本:计算每获得一个新用户或订单的成本,对比不同文案的 ROI。

- 过度堆砌关键词:为了 SEO 在文案中塞满 “爆款”“特价” 等词,会让用户觉得生硬。

- 忽略移动端适配:比如在手机上显示超长段落,或者按钮太小难以点击。

- 完全依赖 AI:AI 是工具,不是替代者,最终输出必须经过人工审核。

- 忽视用户隐私:在文案中收集用户信息时,要明确告知用途并获得授权。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味