🎨 打破套路!2025 年 AI 去模板化表达实战指南

🔍 一、AI 模板化表达的三大致命伤

- 结构八股化:无论是写论文还是商业文案,都逃不开「背景 - 问题 - 方案 - 结论」的固定框架。就像某高校硕士生的引言部分,因采用「研究背景 - 研究方法 - 研究意义」的标准结构,被知网检测系统判定为「AI 生成模板」,最终 AI 率高达 65%。

- 术语密集症:为了显得专业,AI 会堆砌大量行业术语。比如某计算机领域论文的算法章节,因频繁出现「注意力机制」「BERT 模型」等术语,被系统判定为「术语集中性过高」,整段标红。

- 表达机械化:像「综上所述」「实验结果表明」这类固定表达,在 AI 生成内容中出现频率极高。更夸张的是,某篇文章因连续 5 次提及「LSTM 网络」,被系统判定为「术语重复率过高」。

🛠️ 二、2025 年六大创新方法对比

1. 上下文感知优化(🌟 推荐指数:★★★★☆)

- 核心逻辑:通过分析上下文语境,动态调整表达方式。比如把「本研究采用定量分析与定性研究相结合的方法」改成「先做定量分析,再结合定性研究」,既避开了模板化结构,又让表达更自然。

- 实战工具:笔灵 AI 的「深度降 AI」模式,能智能替换「综上所述」为「综合来看」,同时保持学术规范性。某用户反馈,文献综述部分 AI 率从 82% 直降到 7.3%。

- 适用场景:学术论文、商业报告等对严谨性要求高的场景。

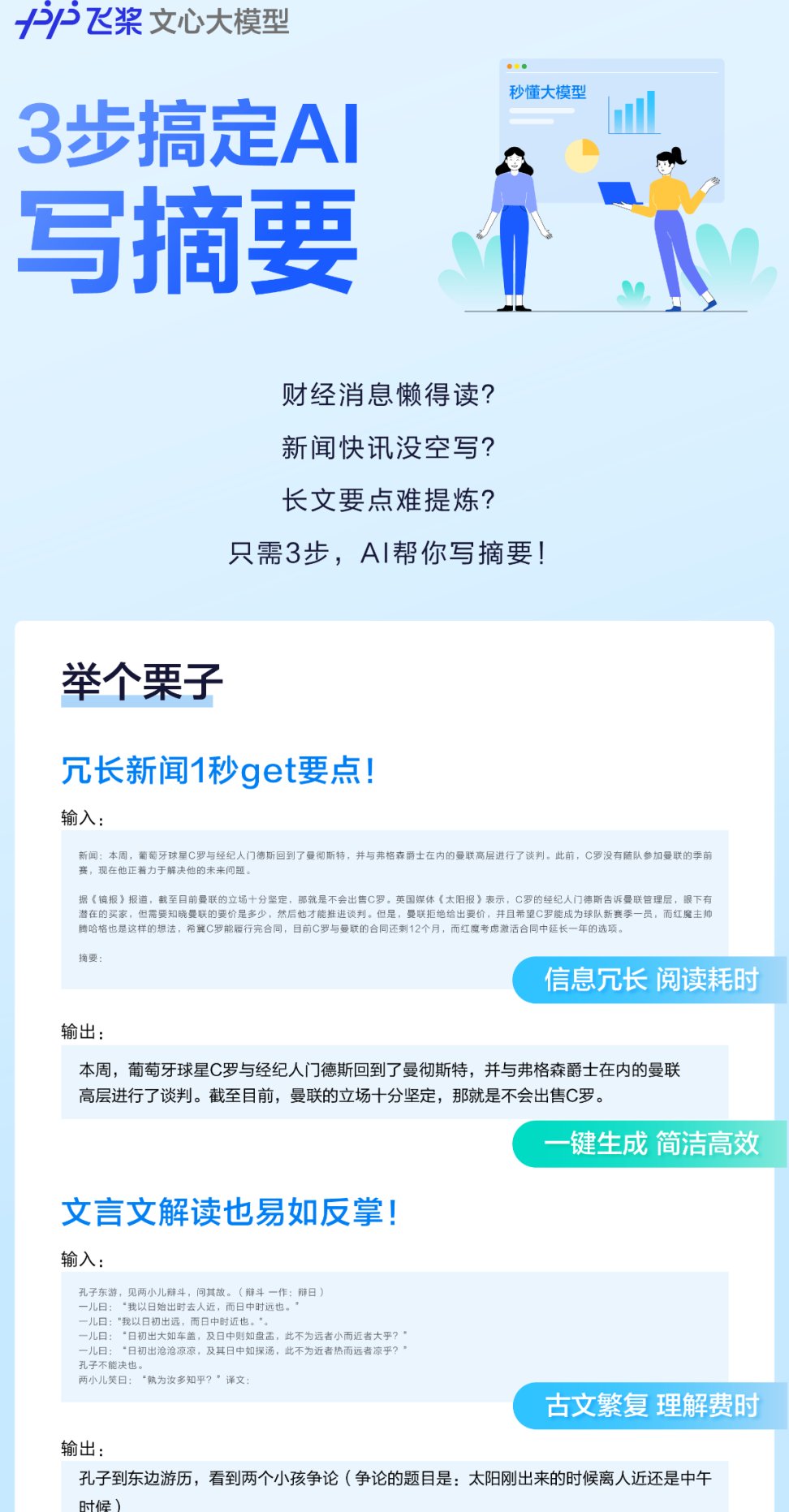

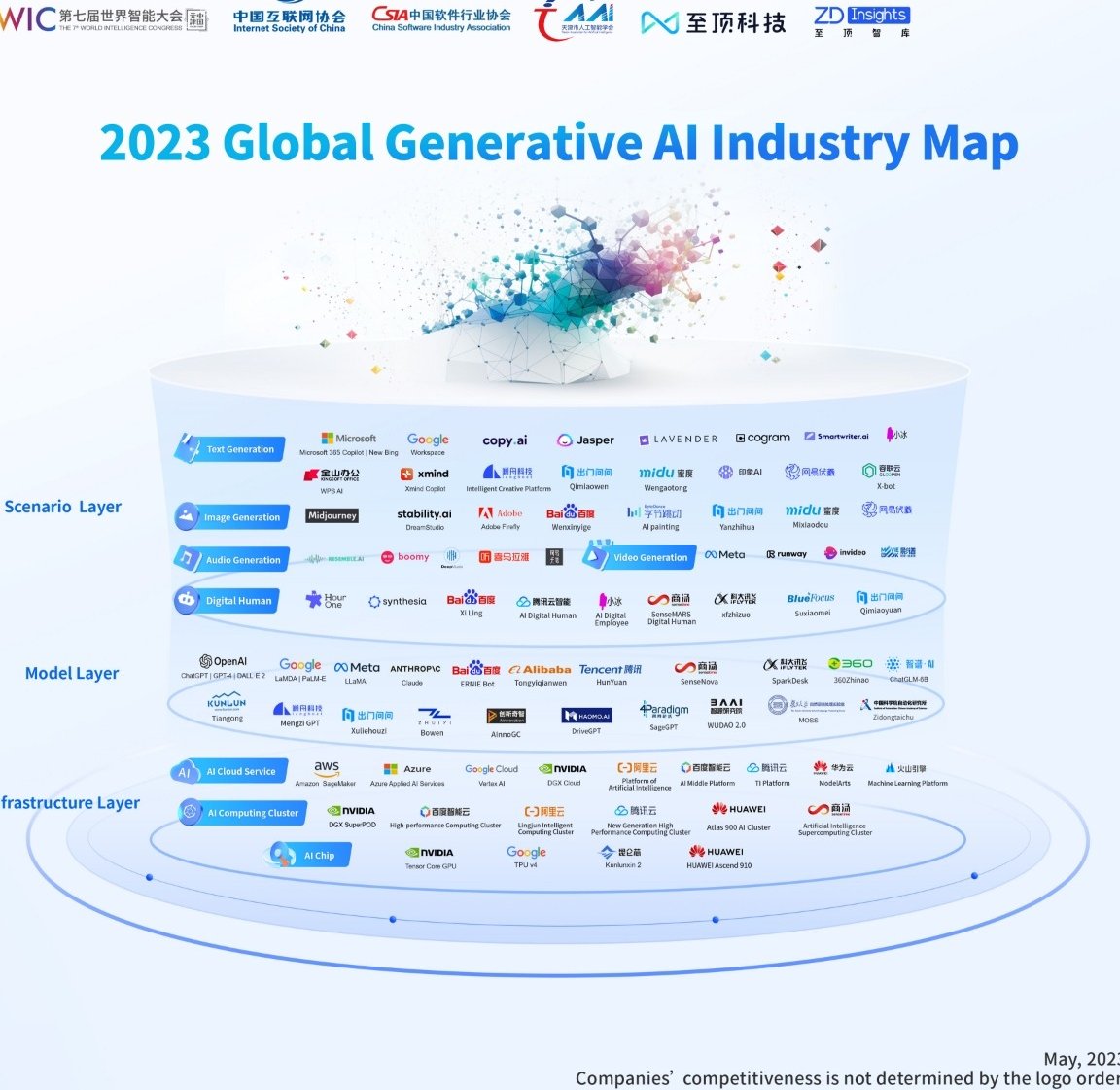

2. 多模态融合生成(🌟 推荐指数:★★★★★)

- 核心逻辑:将文本、图像、音频等多种模态数据结合,打破单一表达方式。比如在电商产品描述中,加入「如图 1 所示,实验组得分柱状图(蓝色)比对照组(橙色)高出 23.6 个百分点」这样的可视化描述,既能降低 AI 痕迹,又能提升可读性。

- 实战工具:ComfyUI 工作流结合 Flux 套件,支持电商产品换装、家具迁移等场景,10 秒内即可生成融合结果,人与物融合度达 100%。

- 适用场景:广告文案、短视频脚本等需要视觉冲击力的场景。

3. 对抗训练增强(🌟 推荐指数:★★★☆☆)

- 核心逻辑:通过对抗训练,让 AI 生成内容更接近人类表达习惯。比如在生成故事时,要求 AI「先以专家口吻写科普版,再转换成闺蜜聊天语气,最后生成李佳琦式 OMG 风格」,通过多种风格切换避开模板化。

- 实战工具:DeepSeek 的「批判性改写法」,能拆分长难句、增加对比分析,使重复率降低 12%-18%。

- 适用场景:小说创作、自媒体内容等需要个性化表达的场景。

4. 动态模板拆解(🌟 推荐指数:★★★★☆)

- 核心逻辑:将固定模板拆解成可组合的模块,根据需求灵活搭配。比如在撰写工作报告时,使用 Moka 系统的语义分析技术,自动匹配历史成功拆解案例,生成「设备故障率下降 20%」「自动化工序占比提升 35%」等关键成果,拆解周期从 3 天缩短至 4 小时。

- 实战工具:StartAI(Photoshop 插件)支持 20 + 参数微调,生成结果可直接插入 PS 图层,适合平面设计、电商详情页快速合成。

- 适用场景:工作汇报、项目计划等结构化内容生成。

5. 用户意图深度挖掘(🌟 推荐指数:★★★★★)

- 核心逻辑:通过分析用户需求,生成更贴合实际的内容。比如在生成营销文案时,先明确目标用户是「Z 世代」,再针对性地使用「反容貌焦虑」「多巴胺配色」等网感词汇,提升转化率。

- 实战工具:SPO 框架通过自监督优化提示词,仅需 3 个样本即可完成优化,成本降低至传统方法的 1/90。在 GPQA 基准测试中准确率达 97.2%。

- 适用场景:营销文案、用户调研等需要精准触达的场景。

6. 伦理合规增强(🌟 推荐指数:★★★☆☆)

- 核心逻辑:在生成内容时加入合规性检查,避免敏感信息。比如在生成新闻简报时,使用路透社实验室的检测工具,自动识别敏感话题并提示人工审核。

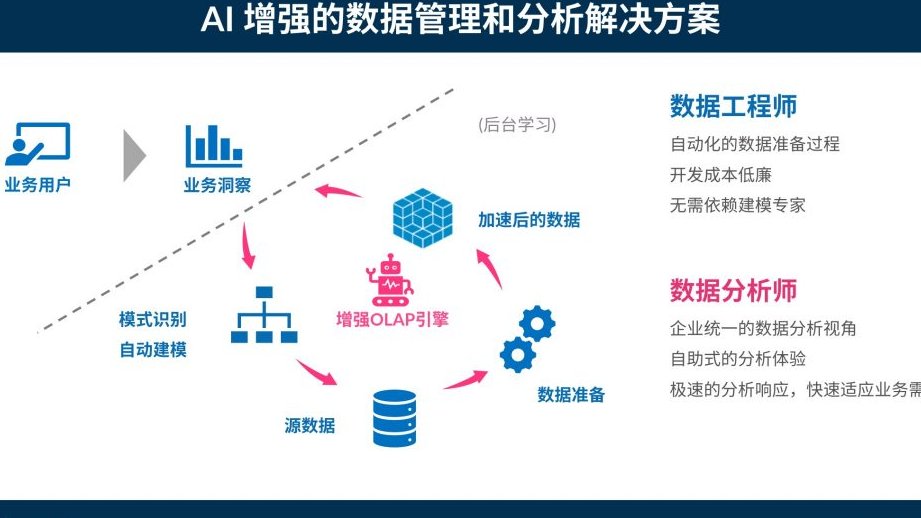

- 实战工具:欧盟 AI 法案要求多模态模型添加隐形水印,图灵新讯美的多模态视觉大模型解决方案,能实现「图像 + 语音」双模语义抽取,提升合规性。

- 适用场景:新闻出版、金融风控等对合规性要求高的场景。

🚀 三、2025 年工具选择指南

| 方法类型 | 代表工具 | 核心优势 | 适用场景 | 成本(月费) |

|---|---|---|---|---|

| 上下文感知优化 | 笔灵 AI | 深度降 AI,支持学术规范 | 论文、报告 | 99 元起 |

| 多模态融合生成 | ComfyUI+Flux | 10 秒出图,融合度 100% | 电商、设计 | 免费 + 付费模块 |

| 对抗训练增强 | DeepSeek | 批判性改写,降低重复率 | 小说、自媒体 | 149 元起 |

| 动态模板拆解 | Moka 系统 | 智能拆解 OKR,提升效率 70% | 工作管理 | 企业定制 |

| 用户意图挖掘 | SPO 框架 | 自监督优化提示词,成本降低 90% | 营销、调研 | 免费 + 付费 API |

| 伦理合规检测 | 图灵新讯美 | 多模态检测,符合欧盟 AI 法案 | 新闻、金融 | 企业定制 |

💡 四、高阶玩家的三个杀手锏

- 角色卡定制:给 AI 设定具体角色,比如「奢侈品行业 10 年经验的买手总监」,让生成内容更具专业性。比如要求 AI「结合 Z 世代消费心理预测爆款趋势」,比泛泛而谈的「分析数据」效果要好得多。

- 任务切割术:将复杂任务分解成多个子任务。比如撰写小红书软广时,先让 AI「对比市面 5 大品牌营养成分(表格呈现)」,再「植入办公室续命神器场景痛点」,最后「规避广告法风险」。

- 格式封印术:直接规定内容格式,比如「文案需带🔴🟡🔵多巴胺配色 icon,每 3 句插入‘|’分隔符,文末加‘戳左下角 get 同款’转化话术」,让 AI 生成内容更符合平台调性。

📌 五、避坑指南:这些误区千万别踩

- 盲目追求多样性:为了避开模板化而刻意使用生僻词汇,反而会让内容显得生硬。比如把「综上所述」改成「一言以蔽之」,虽然避开了模板,但不符合口语化表达习惯。

- 忽略平台规则:不同平台对 AI 生成内容的检测标准不同。比如知网新系统对结构化写作更敏感,而自媒体平台更注重网感和互动性。

- 过度依赖工具:工具只是辅助,最终还是需要人工校验。某高校课题组使用 AI 生成论文后,因未检查事实性错误,导致实验数据与结论不符,最终被退回。

🔚 结语

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味