💡 理解 AI 检测的底层逻辑

现在 AI 检测工具变得越来越聪明了,像复旦大学团队开发的 ImBD 检测框架,能通过模仿机器的写作风格来识别那些被 AI 修改过的文本。这就意味着,哪怕你只是用 AI 稍微润色了一下内容,也可能被它抓住小尾巴。为啥会这样呢?因为 AI 生成的内容往往有一些固定的套路,比如用词偏好、句式结构这些,检测工具就是靠分析这些特征来判断的。

就拿知网 AIGC 检测系统来说,它升级后对逻辑连贯性和多语种混合内容的检测更严格了。要是你的文章段落之间缺乏递进关系,或者直接翻译了外文 AI 内容却没调整表述,很容易就会被判定为 AI 生成。所以咱们得先搞清楚这些检测工具的逻辑,才能对症下药。

📝 调整写作风格避免模板化

要想不被误判,就得跳出 AI 的写作套路。一个简单的办法就是把长句子拆成短句子,别用 “首先、其次、最后” 这类模板化的结构。比如把 “首先,我们需要收集实验数据,其次进行模型验证” 改成 “实验数据必须完整收集,这是第一步。接着,模型验证要同步跟进”。这样句子变短了,节奏也更自然,AI 味就没那么浓了。

段落结构也得优化一下。别总是按照 “背景 - 方法 - 结果 - 结论” 这种固定框架来写,可以试试用问题导向来重构逻辑。比如在章节之间插入一些总结性的小结,或者提出几个疑问,让文章的结构更灵活。另外,增加一些自己的观点和分析也很重要,比如在理论阐述之后,补充一个实际案例或者最新的统计数据,这样能大大提升内容的独特性。

🔧 借助工具进行预检和优化

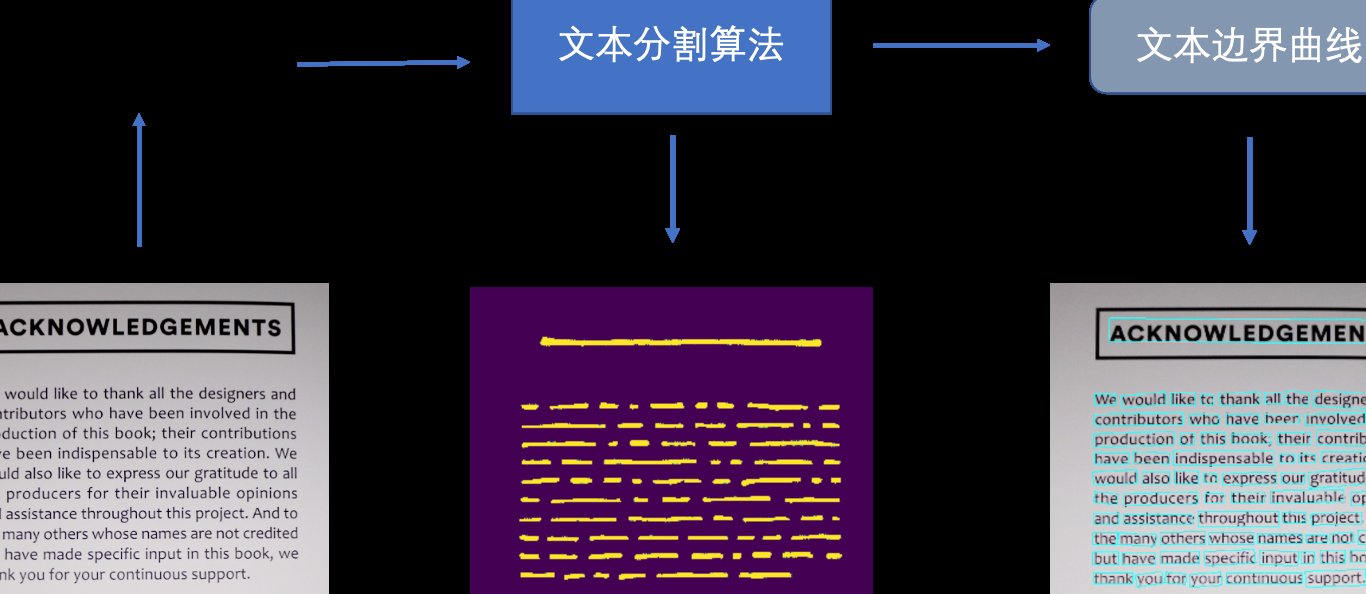

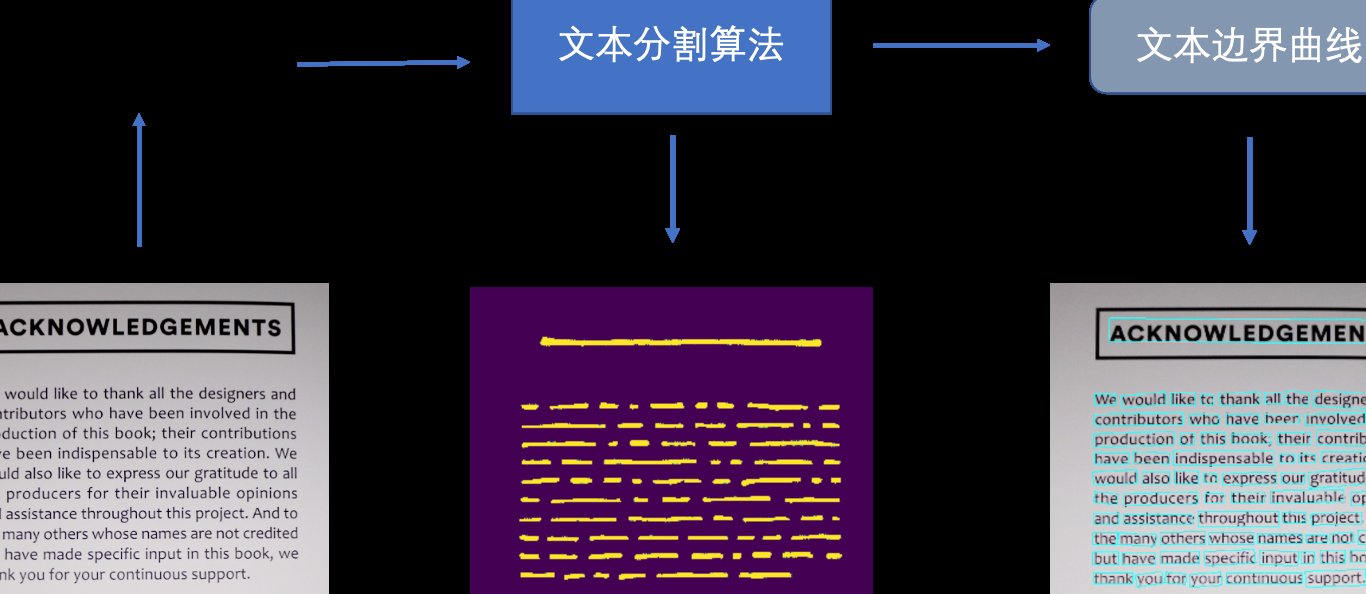

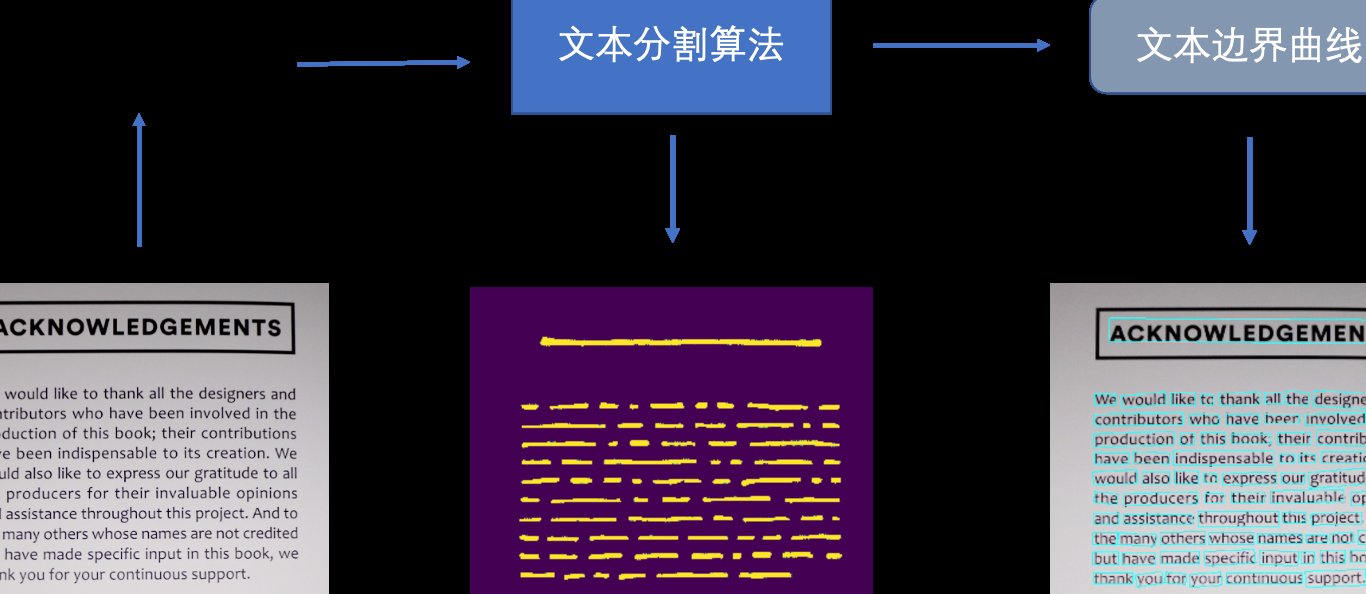

现在有不少工具能帮我们预检和降重。比如知网 AIGC 检测升级版和 MASTER AI 率检测,能帮我们定位高风险段落。要是发现某个段落 AI 率偏高,可以用 “早降重” 工具进行智能改写,它能在保持语义连贯的同时,调整句式和用词。

还有 “图灵论文 AI 写作助手”,这个工具每天可以无限次检测 AI 生成概率,还能提供三维分析图谱,帮我们直观地看到哪些地方需要修改。对于自媒体或者论坛用户来说,在 Reddit 这类平台上回复帖子时,可以用反检测提示词模板,增加文本的困惑度和爆发性,让内容看起来更像真人写的。

💡 应对不同检测场景的技巧

不同的场景下,避免误判的方法也不一样。在学术写作中,要注意术语的专业化和细节的精确化,比如把 “相关分析” 改成 “采用 Bootstrap 法进行中介效应检验(95% 置信区间不包含 0)”。同时,引用经典理论时,可以结合一些前沿工具,让内容更有深度。

要是在社交媒体上创作,就得模仿真人的语言风格,使用口语化的表达和一些俚语,甚至可以故意带点语法小错误。比如把 “今天天气真不错” 改成 “卧槽,这天儿好的我想翘班!”,这样的表达更有真实感,也不容易被检测出来。

📌 注意事项和常见误区

有几个地方大家容易踩坑,得特别注意。一是别用 “万能模板”,像 “综上所述”“由此可见” 这类开头,检测工具早就记在小本本上了,换成 “数据告诉我们”“一个不容忽视的事实是” 会更好。二是段落顺序别太死板,AI 喜欢按固定逻辑铺陈内容,我们可以打乱顺序,比如把 “实验难点” 提前到开头,让系统摸不着头脑。

另外,冷门词和高频词搭配使用也能降低被检测的概率。比如在人工智能的文章里,突然提到 “奥卡姆剃刀原理” 或者 “图灵测试局限性”,这些内容 AI 生成的可能性比较低,反而会让系统觉得这是真人写的。

最后要提醒大家,降重不是让你把文章改得面目全非,而是用 “真人思维” 给内容披上一层保护色。句子短一点,逻辑碎一点,观点野一点,这样既能通过检测,又能保持内容的质量。该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味