🧐 先搞懂核心:什么是诱导分享?什么是正常活动营销?

很多新媒体人每天都在做活动,但未必能说清这俩的边界。简单说,诱导分享是用利益钩子逼着用户转发,不转就拿不到好处,本质是利用社交关系绑架用户。正常活动营销则是用户觉得内容或福利有价值,主动愿意分享,分享是结果不是前提。

比如某公众号搞活动,说 “转发到 3 个群才能领资料”,这就是典型的诱导。用户不是因为资料好才转,是为了领资料被迫转。反过来,要是资料本身质量极高,用户看完觉得 “这东西必须分享给同事”,哪怕你提一句 “觉得有用可以转发”,这也属于正常营销。

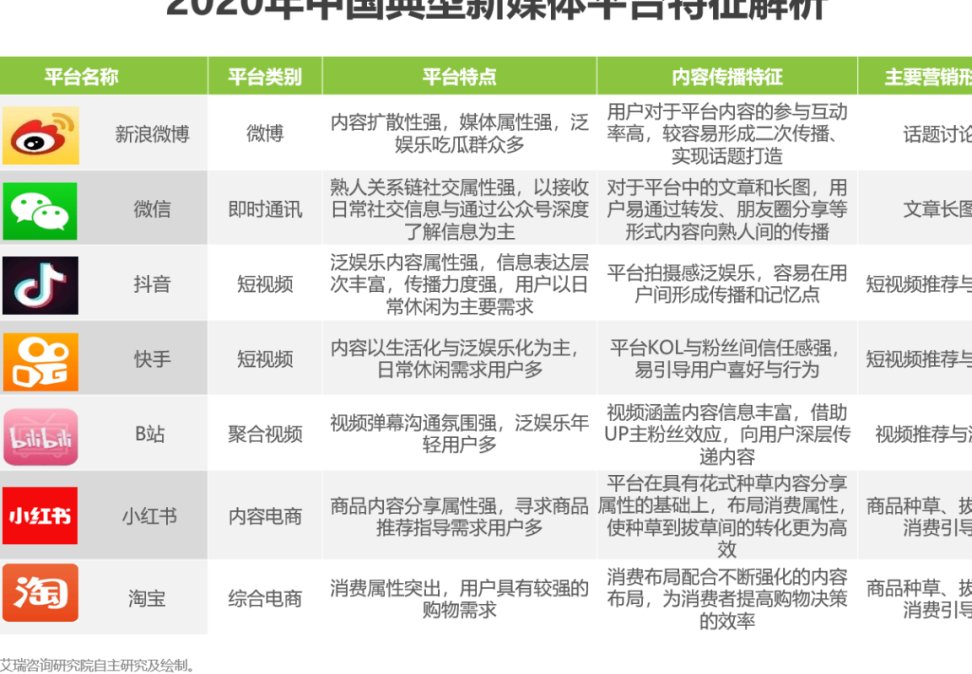

平台对诱导分享的打击一直很严,微信、抖音这些大平台都有明确规则。微信的《微信外部链接内容管理规范》里就写着,禁止 “以奖励为条件强制或诱导用户分享”。为什么管这么严?因为诱导分享会让用户朋友圈、群聊里全是垃圾信息,久而久之大家就会反感,甚至离开平台。

正常活动营销的核心是价值交换。用户付出时间或注意力,得到有用的东西;平台通过用户自发分享扩大影响,双方都不吃亏。诱导分享则是短期薅流量,看起来活动数据很好,实际伤害的是用户信任和平台生态,最后往往得不偿失。

📏 划清界限的 3 个核心判断标准

怎么快速判断自己的活动踩没踩线?记住这三个标准,基本不会出错。

第一个看 **“分享是否是唯一门槛”**。如果用户不分享就完全参与不了活动,100% 是诱导。比如 “不转发就不能抽奖”“不分享到朋友圈就无法解锁课程”,这种把分享当成硬性门槛的,平台一抓一个准。正常活动应该是用户不分享也能参与基础环节,分享只是额外获得福利的途径,比如 “参与抽奖后分享,可多获得 3 次抽奖机会”。

第二个看 **“利益诱惑是否过度”**。诱导分享往往用 “巨额福利” 当诱饵,而且这福利和活动本身价值不匹配。比如一个普通职场号,搞个 “转发领 1000 元现金” 的活动,明显就是用不合理的利益逼着用户转发。正常活动的福利应该和自身定位相符,比如教育类账号送课程优惠券,美食号送餐厅折扣,用户觉得 “这个福利对我有用”,才会愿意主动传播。

第三个看 **“是否利用社交压力”**。诱导分享特别喜欢玩心理战,比如 “不转发会错过重要信息”“朋友都转了你还没转”,用焦虑感逼着用户行动。最常见的就是那种 “不转不是中国人”“转发保平安” 的毒鸡汤,完全是利用用户的社交心理进行绑架。正常活动则是传递价值,比如 “这个省钱技巧,转发给家人朋友一起用”,用户分享是出于利他心理,不是被迫。

🚦 平台红线:这些行为 100% 会被判定为诱导

各大平台的规则虽然细节有差异,但核心禁区高度一致。新媒体人必须把这些雷区刻在脑子里。

微信生态里,“强制分享到群 / 朋友圈” 是重灾区。比如要求用户 “转发到 5 个群才能解锁全文”“分享后截图发客服才能领奖”,这些行为一旦被举报,轻则限制账号功能,重则封号。2024 年就有个百万粉丝的母婴号,因为搞 “转发到 2 个妈妈群领育儿手册”,被微信限制了公众号所有互动功能,半个月才恢复。

抖音、快手这类短视频平台,“引导用户私信分享” 同样危险。比如 “转发这条视频给 10 个好友,截图可领 DOU + 券”,这种绕过平台公开分享的行为,其实更让平台警惕。因为私信分享难以监管,很容易变成垃圾信息的温床。正常的做法是让用户在评论区 @好友,或者直接分享到自己的主页,平台能监控内容是否合规。

还有一种隐蔽性较强的诱导,就是 **“虚假宣传 + 分享捆绑”**。比如声称 “转发就送 iPhone”,实际根本没这个奖,纯粹为了骗转发。这种不仅是诱导,还涉嫌欺诈,平台处罚会更重。正常活动的福利必须真实可兑现,规则要写清楚,用户知道自己能拿到什么,才会有信任感。

📌 案例对比:哪些踩了坑?哪些做对了?

看案例最直观,先说说几个翻车的。某知识付费平台去年搞活动,推出 “邀请 3 个好友注册,免费领价值 999 元课程”。表面看是邀请制,实际是把分享当成了领课的唯一条件,结果活动上线 3 天就被微信封了链接,损失了近 10 万潜在用户。

还有个本地生活号,做了个 “集 20 个赞换霸王餐” 的活动。规则里写着 “必须公开朋友圈保留 24 小时”,这种带有强制性的分享要求,本质就是诱导。虽然短期内带来了大量曝光,但用户领完霸王餐后立刻删朋友圈,不仅没沉淀粉丝,还被很多用户投诉 “套路”。

再看做得好的案例。某职场类公众号推过一篇《2024 年最实用的 50 个 Excel 技巧》,文末写着 “资料包已整理好,公众号回复【Excel】即可领取”。很多用户觉得内容有用,主动转发到同事群,甚至有人在朋友圈写 “亲测有效,建议打工人都存一份”。这个活动没有任何强制分享的要求,完全靠内容价值驱动传播,最终自然转发量超过 10 万 +。

还有个母婴品牌的活动也很典型。他们搞了个 “宝宝成长记录工具”,用户可以免费使用,生成的记录海报底部有个小 logo 和 “来自 XX 品牌” 的字样。很多妈妈觉得工具好用,会主动把海报分享到家庭群,品牌就这样通过用户自发传播获得了大量精准流量。这里的关键是工具本身有价值,分享是用户的自主选择。

🛠️ 新媒体人必学:如何设计合规又有效的活动?

想让活动既不触碰诱导分享的红线,又能有好的传播效果,这几个技巧一定要掌握。

首先,把福利和 “分享行为” 解绑,和 “用户需求” 绑定。比如做抽奖活动,不要说 “转发才能抽”,可以说 “关注公众号即可参与抽奖,中奖后需填写收货信息”。用户参与的门槛是关注(合理行为),而不是转发。如果想提高传播,可额外设置 “邀请好友关注,可增加抽奖次数”,但要明确 “不邀请也能抽”,把选择权交给用户。

其次,用 “内容价值” 代替 “利益诱惑”。新媒体的核心是内容,好内容本身就自带传播属性。比如做干货文,先输出 80% 的核心内容,让用户觉得 “有用”,剩下 20% 的进阶内容可以设置 “关注后解锁”,用户认可前面的内容,自然愿意关注甚至分享。这种靠内容打动用户的方式,比硬逼转发靠谱得多。

再者,设计 “弱分享” 机制。什么是弱分享?就是用户分享后能获得一些小便利,但不分享也不影响核心体验。比如某 APP 做活动,用户生成个人专属海报,分享给好友后,双方都能领 5 元优惠券。但即使用户不分享,自己也能领一张 3 元优惠券。这种设计既鼓励分享,又没强制要求,平台一般不会判定为诱导。

还要注意规则一定要简单透明。别搞那些弯弯绕绕的条件,比如 “转发后截图给客服,审核通过才能领”,这种流程本身就容易让用户觉得被套路。最好是规则一眼就能看懂,比如 “点击按钮即可参与,分享与否全凭自愿”,用户体验好,才愿意配合。

最后,多利用 “用户的社交货币心理”。人们都喜欢分享能体现自己品味、身份或能帮助他人的内容。比如设计一些 “职场人必备清单”“妈妈们的省钱攻略” 这类内容,用户分享出去会觉得 “我在帮朋友”,而不是 “我在帮品牌做广告”。这种基于社交价值的传播,比硬推效果好 10 倍。

🎯 最后划重点:记住这 3 句话就够了

- 用户分享是因为 “想分享”,不是 “必须分享”—— 这是正常营销和诱导分享的本质区别。

- 平台永远站在用户体验这边,过度索取社交关系的活动,迟早会被处罚。

- 短期流量靠套路,长期流量靠价值,新媒体人与其纠结怎么钻空子,不如把精力放在打磨内容和产品上。

搞清楚这些界限,不仅能避开平台处罚,更能让你的活动真正获得用户认可。毕竟,能被用户主动分享的内容和活动,才是最有生命力的。