🏷️ 给用户打标签,是私域精细化运营的 “地基”

做私域流量,很多人觉得拉新进来就完事了。发朋友圈、群里扔优惠券,看着热闹,实际转化率低得心疼。问题出在哪?说白了,你根本不了解你的用户。

给用户打标签,就是解决这个问题的关键。想象一下,一个刚加进来的宝妈和一个关注产品半年的男性白领,需求能一样吗?宝妈可能更在意性价比和安全性,白领可能更看重效率和品牌调性。不做区分,发同样的内容,人家凭什么理你?

精准的标签体系能让你的运营效率翻倍。有数据显示,做好标签管理的私域账号,用户留存率比粗放运营的高出 40%,复购率更是能提升 60% 以上。这不是夸张,因为标签能帮你把对的内容在对的时间推给对的人。

别觉得打标签麻烦,前期花点功夫搭建体系,后期省下来的时间和提高的收益,绝对让你觉得值。这就像盖房子,地基打牢了,往上盖楼才稳。

🔑 打标签的 3 个核心原则,缺一不可

标签不是随便乱打的,得有章法。这几个原则,你要是不遵守,很容易白费功夫。

第一个是精准性原则。标签必须和用户的真实情况对上号,不能想当然。比如用户明明只买过一次低端产品,你就给人贴个 “高消费客户” 的标签,那后续推高端产品,人家肯定不买账。怎么保证精准?多渠道核对信息。用户填的资料、购买记录、客服聊天记录,都得参考。有时候用户说的和做的不一样,优先看行为数据,行为不会骗人。

第二个是动态性原则。用户是会变的。今天他可能是个学生,明天毕业上班了,消费能力就上去了。去年他喜欢简约风格,今年可能就迷上复古风了。所以标签不能一成不变,得定期更新。建议每周花点时间看看用户的最新行为,把过时的标签去掉,加上新的。特别是有重大行为变化的时候,比如第一次复购、突然大量浏览某类产品,要马上更新标签。

第三个是实用性原则。别搞那些花里胡哨、用不上的标签。比如 “用户喜欢蓝色”,但你的产品里根本没有蓝色款,这个标签就没用。标签是为运营服务的,能直接指导你发什么内容、推什么活动的标签才是好标签。每次打标签前,先想想这个标签能怎么用,用不上的就别打,省得给系统和自己添负担。

这三个原则,就像三把钥匙,能帮你打开精准运营的大门。少了哪一把,门都不好开。

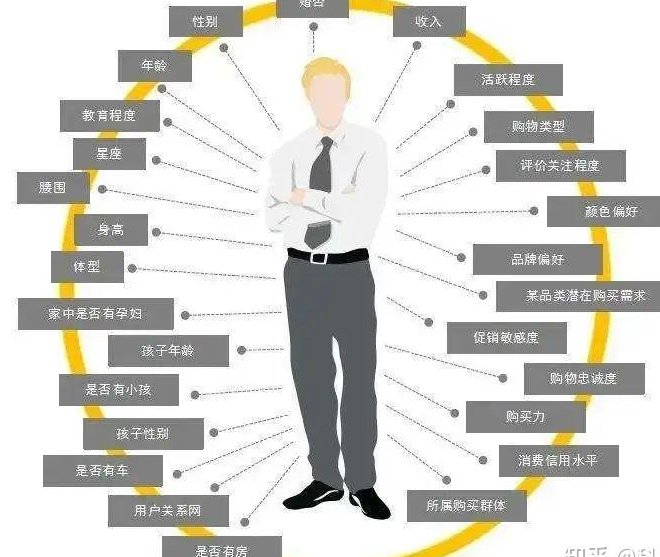

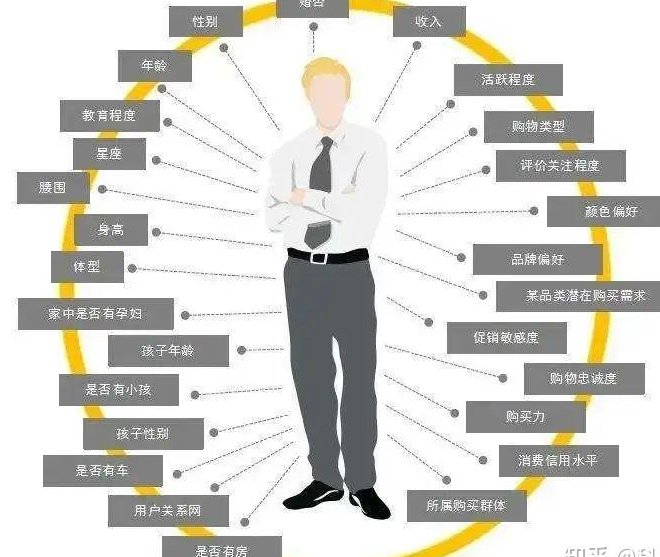

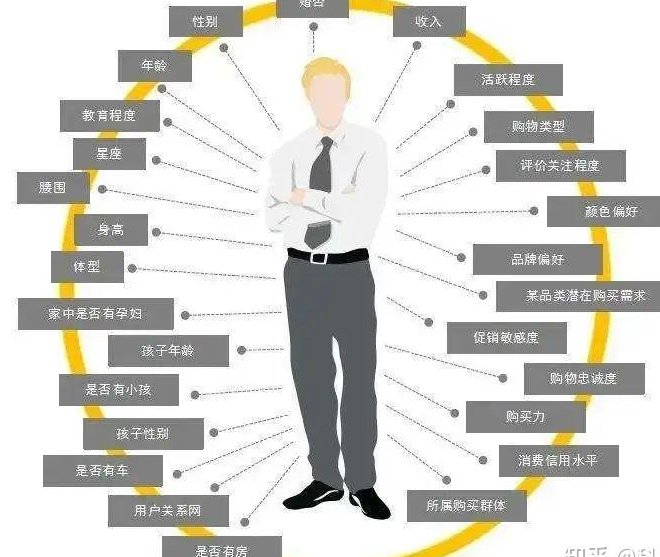

📝 标签怎么打?从这 4 类入手,覆盖用户全维度

打标签不能东一榔头西一棒子,得有系统的分类。这四类标签,基本能把用户的情况摸透。

基础属性标签,这是最基本的。包括年龄、性别、地域、职业、学历这些。别觉得这些简单就忽视,用处大着呢。比如你卖羽绒服,给北方地区的用户推厚款,给南方地区的用户推薄款,转化率肯定不一样。怎么收集?用户进群或者加好友的时候,让他们填个简单的问卷,给点小福利诱导一下。也可以通过手机号归属地判断地域,通过购买的产品类型推测大概年龄。

行为轨迹标签,这个是重点。用户在你的私域里做过什么,都得记下来。比如 “浏览过 A 产品 3 次”“在 B 活动页面停留 10 分钟”“转发过 C 文章到朋友圈”“购买过 D 产品 2 次”“退款过 1 次”。这些行为能反映用户的兴趣和需求。有个小技巧,给行为加上时间,比如 “30 天内购买过” 和 “半年前购买过”,意义完全不同。30 天内购买过的,可能是忠实用户,推新品成功率高;半年前购买过的,可能需要召回。

消费偏好标签,能帮你找准用户的 “痒点”。比如 “对价格敏感”“喜欢赠品”“偏好进口品牌”“注重产品质量”“经常参加限时折扣活动”。这些标签怎么来?看用户对不同促销活动的反应。每次搞活动,记录哪些用户积极参与,是因为折扣力度大,还是因为有赠品。也可以看用户在客服咨询时问得最多的问题,比如总问 “有没有优惠”,那就是对价格敏感。

需求状态标签,判断用户现在处于什么阶段。比如 “潜在客户”(还没买过,但浏览过多次)、“新客户”(购买不满 1 个月)、“老客户”(购买超过 3 个月)、“流失风险客户”(超过 3 个月没互动)。不同状态的用户,运营策略不一样。潜在客户要多展示产品优势,新客户要做好售后提高满意度,老客户要促进复购,流失风险客户要赶紧用优惠召回。

这四类标签组合起来,一个用户的画像就清晰了。就像拼图,每一块都到位了,整个画面才完整。

🛠️ 选对工具,打标签效率提升 80%

光有方法还不够,得有趁手的工具。好的工具能让打标签这件事事半功倍。

企业微信是很多人在用的。它自带的标签功能虽然基础,但胜在方便。加好友的时候就能打标签,还能批量给群成员打标签。客户详情页里能看到所有标签,和客户聊天的时候,随时能添加或修改。要是团队协作,还能共享标签,大家都能看到用户的标签,方便统一运营。不过它的缺点是高级功能少,比如不能自动根据行为打标签,得手动操作。适合用户量不算特别大,运营流程不复杂的团队。

有赞、微盟这类 SaaS 工具,功能就强大多了。能自动抓取用户的行为数据,比如浏览了哪个商品、加购了没付款,然后自动打上对应的标签。还能根据标签做精准群发,比如给 “30 天内浏览过但没购买” 的用户发优惠券。数据统计也做得好,能看到不同标签用户的转化率、复购率,方便评估标签的有效性。价格相对高一些,适合有一定规模,想做精细化运营的企业。

CRM 系统,比如纷享销客、销售易,适合用户量大、业务复杂的企业。它能整合线上线下的用户数据,比如线下门店的消费记录、线上的浏览行为,统一打标签。还能设置标签规则,自动更新标签。比如用户累计消费满 1000 元,自动从 “普通客户” 升级为 “VIP 客户”。不过 CRM 系统学习成本高,需要专门的人来操作维护。

自建系统,适合有技术团队的大公司。可以根据自己的业务需求定制标签功能,想收集什么数据,怎么打标签,都能自己说了算。但成本高,开发周期长,一般中小企业没必要。

选工具的时候,别盲目追求功能多,得看自己的实际需求。用户少、预算低,企业微信足够了;用户多、想自动化,就选 SaaS 工具;业务特别复杂,再考虑 CRM 或自建系统。工具是服务于目的的,不是为了用而用。

⚠️ 这些坑,90% 的人都踩过

打标签的时候,有些误区一定要避开,不然很容易做无用功,甚至起反效果。

标签打得太细太杂是最常见的。有人恨不得给用户打几十个标签,什么 “喜欢在晚上 8 点浏览”“喜欢用安卓手机”“星座是天秤座”。结果呢?标签太多,根本记不住,也没法有效利用。最后就是标签躺在系统里,成了摆设。记住,标签贵精不贵多。保留那些对运营有直接指导意义的,其他可有可无的,果断删掉。

完全依赖自动打标签,不人工干预也不行。工具确实能自动打标签,但有时候会出错。比如用户误点了某个产品链接,工具就打上 “对该产品感兴趣” 的标签,这显然不准确。所以自动打的标签,得定期人工检查修正。特别是重要的标签,比如 “高价值客户”,一定要结合人工判断。

标签不共享,各部门各玩各的。销售团队给用户打的标签,客服团队看不到;运营团队更新了标签,市场团队不知道。这样一来,用户画像就不统一,不同部门给用户发的信息可能冲突。比如销售刚跟用户说没优惠,运营就发了一张优惠券,用户肯定觉得混乱。所以标签必须共享,建立统一的标签体系,让所有人都用一套标准。

打了标签就不管了,从不分析效果。很多人觉得打完标签就完事了,其实这只是开始。你得看看根据标签推送的内容,转化率怎么样。比如给 “对 A 产品感兴趣” 的用户推 A 产品的活动,转化率低,那可能是标签不准,或者活动有问题。定期分析标签和运营效果的关系,才能不断优化标签体系。

这些坑,踩一个就够你头疼的。多留意,尽量避开,能少走很多弯路。

🔄 持续优化,让标签体系越来越 “懂” 用户

打标签不是一锤子买卖,得不断优化。好的标签体系,是在实践中慢慢打磨出来的。

定期复盘标签有效性。建议每个月做一次。看看哪些标签对应的用户转化率高,哪些标签几乎没用。比如 “购买过 A 产品” 的用户,在推 A 产品的升级版时,转化率很高,这个标签就很有效。而 “喜欢红色” 的用户,推红色产品时转化率和其他用户差不多,那这个标签就可以去掉。把有效的标签保留并细化,无效的及时淘汰。

根据业务变化调整标签。你的产品更新了,业务方向变了,标签也得跟着变。比如原来主要卖女装,现在增加了童装,那就要新增 “有小孩”“关注童装” 这类标签。原来做线下门店,现在重点做线上商城,那 “常去门店” 的标签就没那么重要了,要多关注 “线上浏览频率”“线上购买习惯” 等标签。

收集用户反馈,修正标签。有时候你觉得用户是 A 情况,实际可能是 B 情况。可以通过问卷调查、客服回访,问问用户对推送内容的感受。比如给用户打了 “喜欢高端产品” 的标签,推了几款高价产品,用户反馈说 “觉得太贵了,更想要性价比高的”,那就要赶紧修正标签,改成 “注重性价比”。用户的直接反馈,是修正标签最好的依据。

让团队参与进来,群策群力。一线的销售、客服、运营人员,每天和用户打交道,最了解用户。定期开个会,让大家说说在和用户互动中发现的问题,比如某个标签和用户实际情况不符,或者需要新增某个标签。集思广益,能让标签体系更完善。

优化标签体系就像给植物浇水施肥,只有不断照料,它才能长得越来越好,给你带来更多收获。

私域流量精细化运营,核心就是 “懂用户”。而给用户打标签,就是了解用户的最佳方式。从重视标签的重要性,到遵守核心原则,再到掌握具体方法、选对工具、避开误区、持续优化,每一步都做到位,你的私域运营才能真正精细化,转化率和用户粘性自然会提高。别等了,现在就去检查一下你的用户标签,看看有没有需要改进的地方,赶紧行动起来。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】