🔍 【多平台交叉验证 AI 检测:2025 最新方法与工具推荐】

AI 检测技术在 2025 年迎来了全面升级,多平台交叉验证成为确保内容真实性的关键策略。本文将结合最新行业动态,为你揭秘实用方法与高效工具,助你在内容创作中精准避雷。

🚀 多平台交叉验证的核心逻辑

随着 AI 生成内容的多样化,单一平台检测已难以应对复杂场景。多平台交叉验证通过对比不同工具的检测结果,能有效识别 AI 内容的隐藏特征。例如,某些内容可能在 GPTZero 中显示为人类创作,但在 Turnitin 中被标记为 AI 生成,这种差异往往揭示了内容的混合属性。

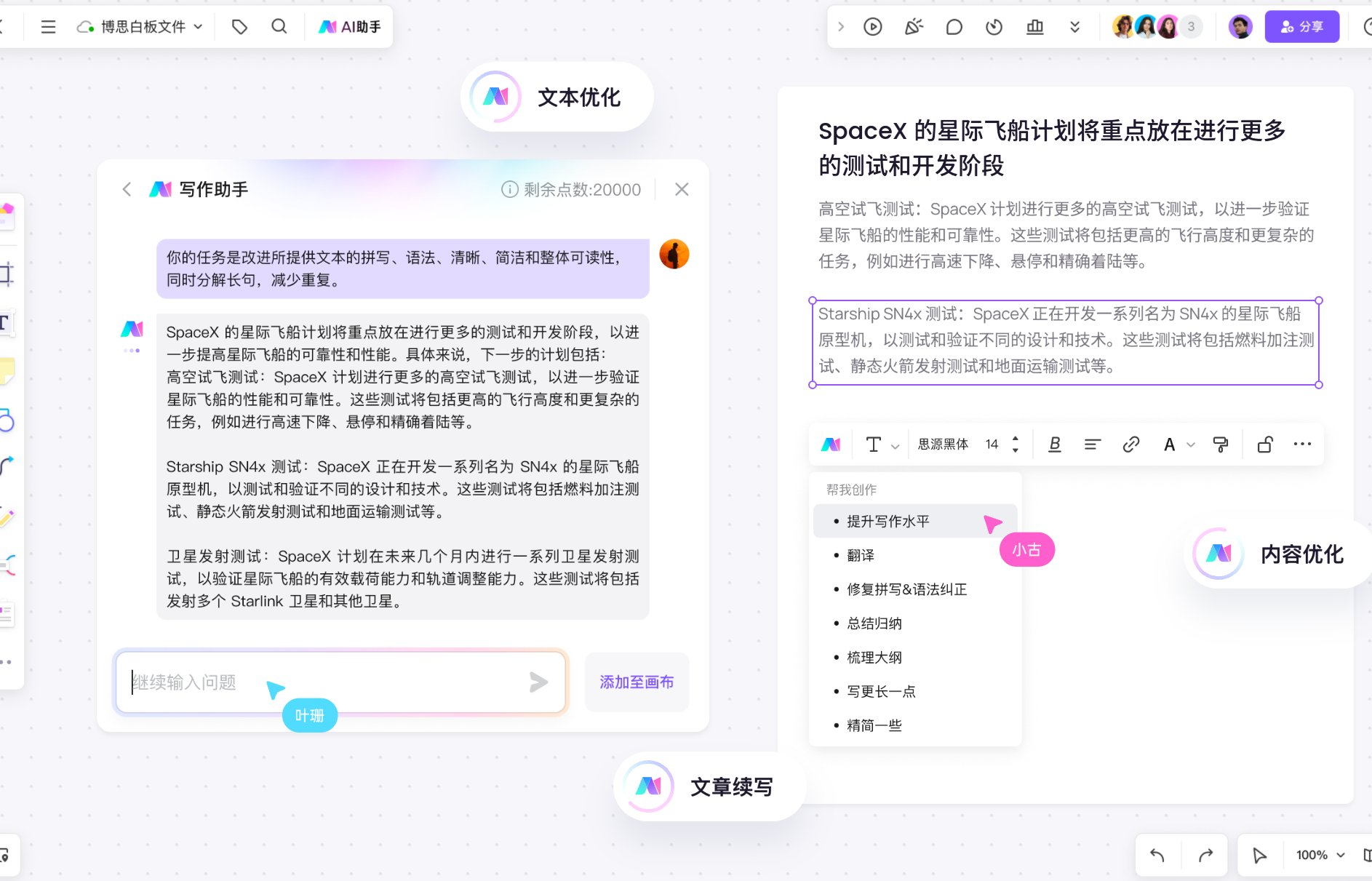

具体操作中,可采用「三阶段验证法」:首先使用基础检测工具(如 ZeroGPT Plus)进行初步筛查,然后通过专业平台(如知网 AIGC 检测系统)进行深度分析,最后利用多模态工具(如朱雀 AI 检测)验证内容的跨平台一致性。这种层层递进的方式能显著提升检测准确率。

🛠️ 2025 年主流检测工具深度评测

🌟 SafeWrite AI:一站式多平台检测专家

作为 2025 年备受关注的新工具,SafeWrite AI 凭借三大创新脱颖而出。其私有化改写引擎为每个用户生成专属模型,避免了统一模板导致的「指纹」问题。内置的 GPTZero、Turnitin 等多平台检测模块,可一键生成综合报告,指出内容风险点。智能多轮改写机制则能根据检测结果自动优化,确保内容通过所有平台审核。

🐧 朱雀 AI 检测:中文内容检测标杆

腾讯混元安全团队开发的朱雀 AI 检测,在中文内容识别上表现卓越。其 140 万份正负样本训练数据集,覆盖了多种内容类型,检出率高达 95% 以上。特别针对文心一言、混元等国产模型,准确率显著优于国外工具。不过,诗歌等特殊文体的检测仍需进一步优化。

📚 MitataAI:学术场景的终极防线

学术论文的 AI 检测一直是难点,MitataAI 则提供了专业解决方案。其「文本基因图谱」技术能分析 128 项语义特征,精准定位混合编辑的 AI 内容。在测试中,MitataAI 将腾讯元宝生成内容的 AI 特征值从 87% 降至 12%,同时保留了专业术语的完整性。配合知网等权威平台进行最终校验,可有效规避学术风险。

📊 多平台交叉验证的实战策略

🔍 检测标准差异化应对

不同平台的检测逻辑存在差异。例如,社交媒体平台更关注内容的实时性和用户互动特征,而学术平台则侧重逻辑连贯性和术语使用。在检测时,需根据目标平台调整策略。例如,在应对知网升级后的检测标准时,可采用结构错位重组、术语解释等方法,降低 AI 标记风险。

📝 混合内容优化技巧

对于 AI 辅助创作的混合内容,可通过「人机协作」模式提升原创度。例如,先用 AI 生成初稿,再人工添加个人观点和实际案例。在句式调整上,将长句拆分为短句,使用口语化表达替代模板化结构。此外,插入数据可视化内容(如图表、流程图)能有效稀释 AI 特征。

🧩 工具组合策略

根据不同场景选择工具组合。学生群体可采用「ZeroGPT Plus + 图灵论文 AI 写作助手」的组合,前者进行基础检测,后者提供学术优化建议。企业内容团队则可使用「Copyleaks + 朱雀 AI 检测」,实现多语言内容的跨平台验证。对于高风险内容,建议采用「SafeWrite AI + MitataAI」的深度组合,确保内容的全面合规。

⚠️ 2025 年检测技术的新挑战

随着生成式 AI 的持续进化,检测工具也面临新挑战。例如,某些 AI 模型通过模仿人类写作风格,能绕过传统检测机制。对此,复旦等机构提出的 ImBD 框架通过先学习 AI 风格再进行检测,显著提升了混合内容的识别率。此外,多模态内容(如图像、视频)的检测也成为新的研究热点,小红书与中科大联合开发的 SAFE 模型,仅用 1.44M 参数便实现了 96.7% 的图像检测准确率。

📌 总结与建议

多平台交叉验证已成为 2025 年 AI 检测的必备技能。在实际应用中,需结合工具特性与场景需求,制定个性化检测方案。同时,关注技术动态,及时调整策略,才能在 AI 生成内容的浪潮中保持内容的真实性与专业性。

该文章由

diwuai.com 第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味