凌晨三点,运营组的小王在工作群里发了条消息,附带一张公众号后台截图 —— 红色的 "永久封禁" 提示像块烙铁,把整个团队的困意都烫没了。这个运营了五年的母婴类公众号,粉丝刚破 80 万,正准备冲刺双十一大促,突然因为 "涉嫌传播虚假医疗信息" 被封,连申诉入口都显示 "不可申诉"。

后来他们花了 17 天时间,从绝望到翻盘,最终让账号恢复正常。这事儿在我们运营圈传开后,很多人都来讨经验。今天就把这个案例拆解开,看看他们到底踩对了哪些关键节点。

🕒 黄金 24 小时:不做情绪内耗,只抓可变量

被封号的第一小时,团队确实慌了。创始人在群里连发二十多条语音,指责审核员 "不懂行",几个编辑忙着截图留存内容,还有人在网上搜 "永久封号能解封吗",结果越看越心凉 —— 大部分回答都是 "没戏"。

转折点出在早上九点的紧急会议。新上任的运营总监一句话打住所有人:"现在只有平台规则是不变的,其余都是我们能改变的。" 他们做的第一件事,是把近三个月的所有推文按发布时间排序,逐篇对照《微信公众平台运营规范》里的 "医疗健康类内容规范",重点标红可能违规的词句。

为什么是三个月?因为根据微信公众平台的处罚逻辑,一般会追溯 90 天内的违规内容。他们发现,被判定为 "虚假医疗信息" 的是一篇关于 "婴儿辅食添加时间表" 的文章,里面引用了某营养师的观点,而这位营养师的资质证书编号被网友举报涉嫌伪造。

更关键的是,他们在 24 小时内找到了当时对接的 MCN 机构,拿到了该营养师的资质备案记录 —— 原来是证书更新后没及时替换文中编号。这个证据后来成了申诉的核心材料。很多人被封号后只顾着抱怨,却忘了平台给出的处罚理由,往往就是解开谜团的钥匙。

🔍 原因定位:别只看表面违规,要挖 "触发机制"

团队一开始也以为是内容本身有问题,反复修改那篇辅食文章的措辞,写了三版申诉信都被驳回。直到他们注意到一个细节:被封号前三天,公众号突然收到 12 条相似的举报,内容都是 "虚假宣传"" 资质造假 "。

这时候他们才意识到,单一违规可能只会限流,批量举报才是触发永久封号的关键。他们赶紧调阅后台的用户互动数据,发现这 12 个举报账号有个共同点 —— 都关注了同类型的 3 个竞品公众号,而且注册时间集中在同一周。

虽然没法直接证明是竞品恶意举报,但这个发现让他们调整了申诉策略。在第四版申诉信里,他们附上了这些账号的行为分析,同时强调 "文章发布后获得 2000 + 正面留言,且从未收到过用户关于内容不实的投诉",把重点从 "内容合规" 转向 "被异常举报"。

很多运营者容易陷入一个误区:平台说你哪错了,就只改哪。但实际上,永久封号往往是 "累积违规 + 触发特殊机制" 的结果。就像这个案例,光是证明内容合规还不够,必须解释清楚 "为什么这次会被从重处罚"。

📁 证据链:用平台的逻辑说服平台

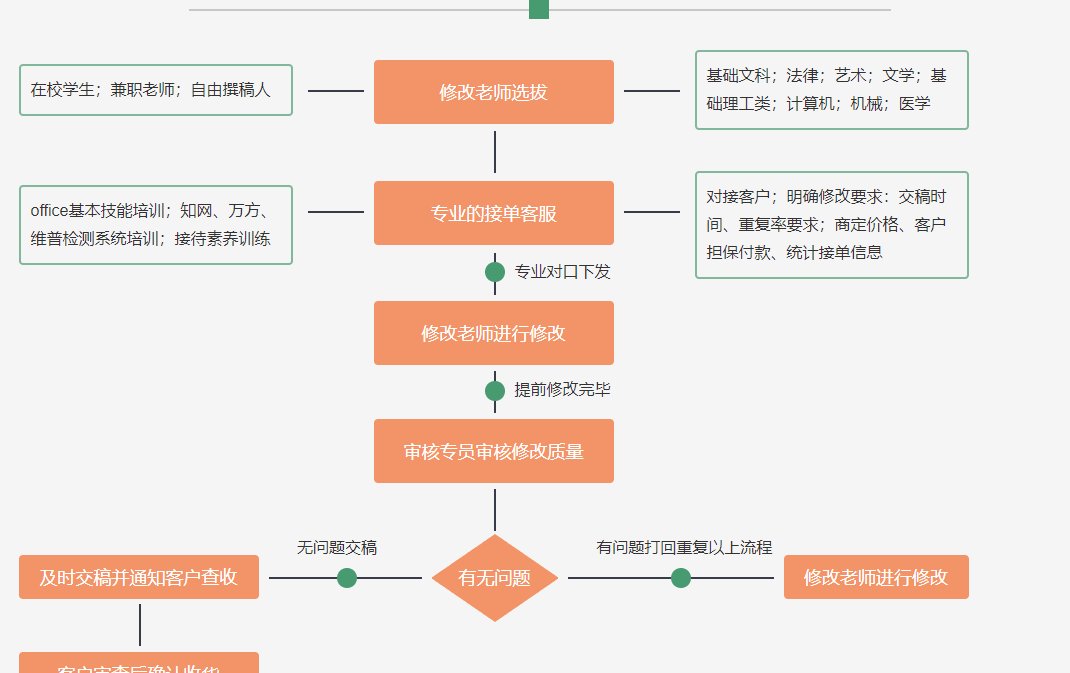

第三次申诉被驳回时,系统提示 "证据不足"。团队这才明白,不是光说 "我没错" 就行,得用平台看得懂的证据说话。他们后来整理的证据包,简直像在做一份法律卷宗:

- 营养师资质的完整备案材料,包括新旧证书的更替说明,甚至联系到发证机构开具了证明文件 ——用官方认可的资质对抗 "虚假" 指控;

- 文章发布前的三级审核记录截图,从选题会纪要到编辑核对过程,证明团队有规范的内容审核流程 ——表明这是偶发失误而非故意违规;

- 近半年的公众号运营数据,重点标注粉丝增长率、留言互动率等正向指标,附带 50 条用户感谢留言的截图 ——用账号价值证明解封的必要性。

最绝的是他们加了一份 "风险自查报告",把所有历史文章中可能涉及医疗健康的内容都做了标注,注明哪些已经修改,哪些计划删除。这种 "把平台的活儿都干了" 的态度,显然打动了审核员。

很多人申诉时喜欢写长篇大论的解释,其实平台审核人员每天要处理成百上千的申诉,简洁、结构化的证据比抒情更有用。他们当时把证据按 "核心证据 - 辅助证据 - 补充说明" 分类,每个文件都用编号命名,比如 "01 - 资质证明""02 - 审核记录 ",方便审核员快速查阅。

💬 沟通技巧:别争对错,说清楚 "未来价值"

第五版申诉信是创始人亲自写的,全文没出现 "冤枉"" 错误 "这类词,开头就说" 感谢平台及时指出我们的疏漏,这让我们意识到内容合规的重要性 "。这种姿态很重要 ——申诉不是辩论,而是争取一次改正的机会。

信里有段话特别关键:"作为专注母婴领域的账号,我们深知肩负的责任。过去五年,我们累计发布 300 + 篇原创科普,帮助 10 万新手妈妈解决喂养难题。如果能解封,我们愿意:1. 停更一周进行全员合规培训;2. 公开致歉并纠正错误内容;3. 邀请平台监督员入驻社群。"

他们甚至提出,可以把账号的内容审核流程接入微信的 "安全中心",接受更严格的监管。这种 "把姿态放到底,把诚意做足" 的沟通方式,让平台看到了这个账号继续存在的价值。

对比很多人申诉时 "你们凭什么封我" 的质问语气,高下立判。记住,审核员的工作不是判断谁对谁错,而是决定这个账号是否还有继续运营的必要。

📝 整改方案:具体到 "谁在什么时间做什么"

光说 "我会改" 没用,平台要看的是 "怎么改"。他们提交的整改方案详细到让人惊讶:

- 成立由创始人牵头的合规小组,每周三下午进行 2 小时的平台规则学习,附了未来三个月的学习计划表;

- 引入第三方医疗顾问,所有涉及健康、饮食的内容必须经过双重审核,附了顾问的资质证明和合作协议;

- 建立 "用户监督通道",在菜单栏新增投诉入口,承诺 24 小时内响应所有合规相关的质疑。

最妙的是,他们把这些整改措施的执行进度做成了可视化表格,标注 "已完成"" 进行中 ""待执行" 的状态,甚至附上了合规小组第一次会议的照片和会议纪要。

平台最怕的是什么?怕你这次解封了,下次还犯同样的错。你的整改方案越具体,越能消除这种顾虑。空泛的 "加强管理"" 提高意识 " 之类的话,在审核系统里基本等于没说。

🛡️ 后续预防:把申诉经验变成运营机制

账号解封后,他们做的第一件事不是庆祝,而是花三天时间制定了《账号安全手册》。里面有个特别有意思的 "三色预警机制":

- 绿色内容:日常育儿技巧、亲子活动等,编辑可直接发布;

- 黄色内容:涉及饮食建议、睡眠指导等,需组长审核;

- 红色内容:任何涉及疾病、治疗、药品推荐的,必须经过医疗顾问审核并留存记录。

他们还安排专人每天查看 "微信公众平台安全中心" 的规则更新,每周在团队内部通报同类账号的违规案例。用他们的话说:"这次解封花了 17 天,但建立这套机制,能让我们避免未来 170 天的麻烦。"

很多运营者觉得合规是束缚,其实恰恰相反。真正成熟的运营,都是把平台规则变成自己的保护伞。就像这个案例,他们后来甚至因为这套严格的审核机制,接到了某知名母婴品牌的合作 —— 对方看中的,正是他们在合规方面的专业度。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】