📌 先搞懂 “冷静期” 不是让你躺平的

申诉被驳回那一刻,谁心里都不好受。可能是账号被封、可能是店铺被处罚、也可能是某项申请被拒,总之那种挫败感会让人忍不住想立刻再试一次。但平台设置 “冷静期” 不是没道理的,这段时间强行申诉,大概率还是同样的结果。

冷静期的核心作用,是给双方一个缓冲。对平台来说,避免短时间内收到大量重复申诉增加审核压力;对你来说,是给大脑降温的机会。人在情绪激动的时候,很容易陷入 “我没错” 的执念里,根本看不清问题本质。

我见过太多人刚被驳回就立刻重写申诉信,内容和上一次几乎没区别,只是语气更激动。这种操作纯属浪费时间,审核员一眼就能看出你没做任何实质性改变。冷静期最该做的第一件事,是把 “不服气” 的情绪转化成 “搞明白” 的动力。

可以给自己设定一个情绪缓冲期,比如前 3 天允许难过、吐槽,但第 4 天必须进入理性分析状态。你可以找个本子把当下的愤怒、委屈都写下来,写完合上,告诉自己 “情绪发泄完了,该干活了”。

🔍 像侦探一样扒开驳回理由的 “潜台词”

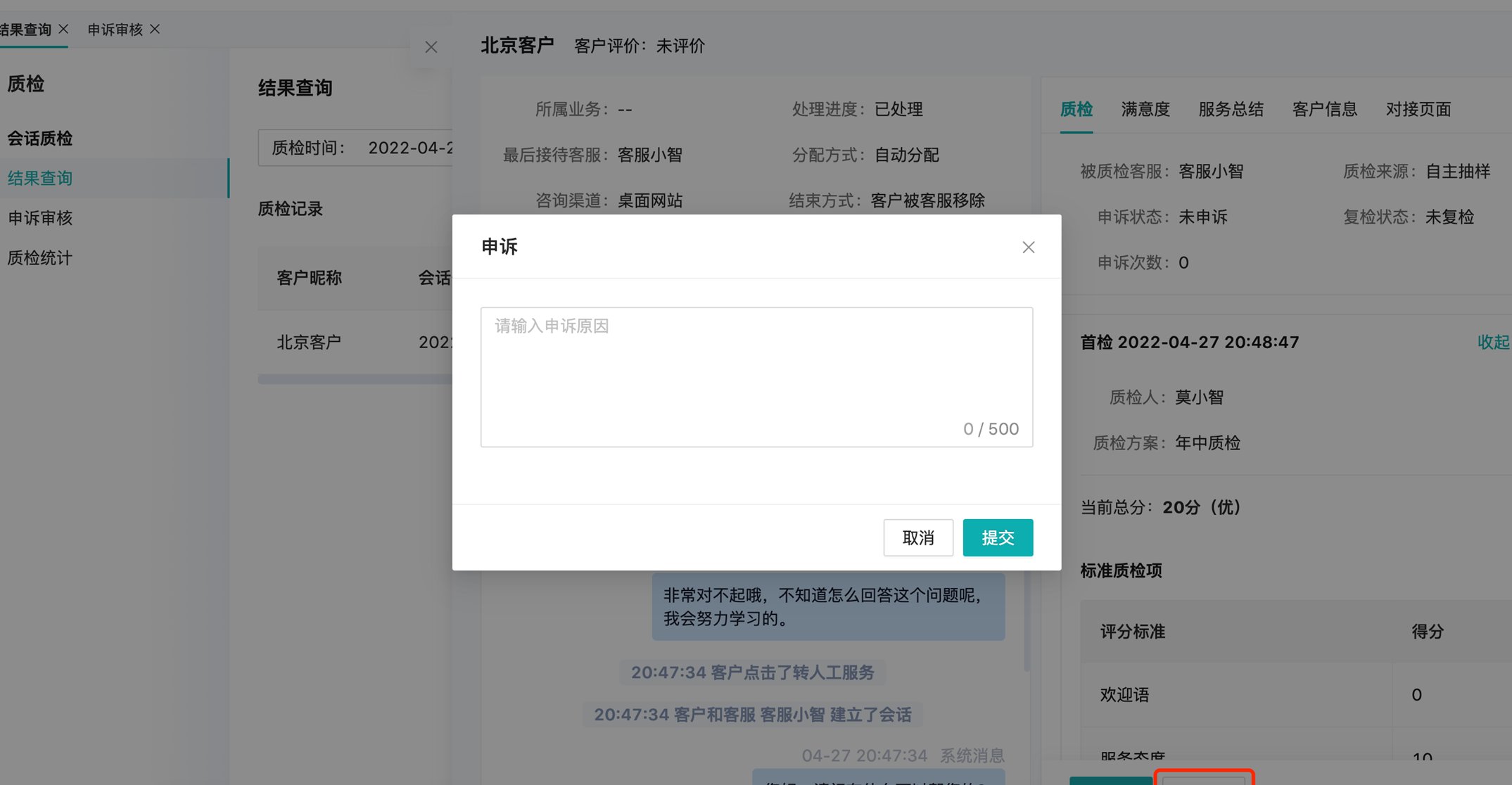

驳回通知里的话,很多时候都像打太极。比如 “材料不足”“证据不充分”“不符合平台规则第 X 条”,这些话背后藏着真正的拒绝原因,但不会直接告诉你。

先把驳回通知逐字拆解。举个例子,“证据不充分” 可能有三层意思:你给的证据和问题不相关;证据链条有断点;证据格式不符合要求。拿电商平台处罚来说,如果你申诉时只说 “我没售假”,却没提供进货凭证、品牌授权书,那 “证据不充分” 就是在提醒你缺这些东西。

去翻平台规则原文,别只看驳回通知里提到的那一条。很多时候问题出在关联条款上。比如某社交平台封禁账号,理由是 “违反社区规范第 5 条”,但这条只说了 “禁止发布不良信息”,你得去看细则里对 “不良信息” 的具体界定,可能包含你没注意到的隐性要求。

找 3 个以上同类案例做对比。去论坛、社群看看有没有人遇到过类似情况,他们的驳回理由是什么,后来怎么解决的。比如有人在亚马逊被投诉侵权,第一次申诉只强调 “自己有商标”,被驳回后发现,原来还需要提供产品与商标的关联证明,光是有商标没用。

把所有可能的原因列成清单,用排除法一个个筛。比如先问自己:是材料真的不够,还是提交的材料不对?是平台误判,还是自己确实有疏漏?每排除一个,就在旁边写清楚理由,最后剩下的大概率就是关键问题。

📝 重新整理材料时,记住 “细节>数量”

第一次申诉失败,很多人会陷入 “材料越多越好” 的误区,第二次就一股脑堆上几十页东西。但审核员看材料是按逻辑来的,不是按页数算的。无效材料越多,反而会掩盖关键信息。

先做材料 “减法”。把第一次提交的所有材料列出来,逐个评估:这个材料能证明什么?和问题的关联性有多大?比如账号被封申诉时,你提交了 3 个月前的合规记录,却没给最近的操作日志,那前者就是无效材料,因为平台更关注问题发生时段的情况。

然后做 “加法”,但加的是 “精准证据”。比如你申诉被判定 “虚假交易”,第一次只说 “我没有刷单”,第二次就该提供:交易时间线截图(证明是自然流量)、买家评价 IP 分布(证明不是同一批人)、物流底单(证明真实发货)。这些证据要形成闭环,能互相印证。

注意材料的呈现形式。不同平台对证据格式有隐性要求,比如有些平台只认加盖公章的扫描件,不认照片;有些要求 Excel 表格整理数据,而不是直接贴截图。第一次被驳回后,要特别留意这些细节,甚至可以在申诉信里标注 “证据 1-3 为原件扫描件,证据 4 为官方后台导出数据”,帮审核员节省时间。

给所有材料编上号,在申诉信里对应引用。比如 “关于交易真实性,可参考证据 5(物流跟踪记录)及证据 6(买家签收凭证)”,这种清晰的指引能大大提高审核效率,也能体现你的专业性。

🔄 换个角度看问题,别陷在自己的逻辑里

很多人申诉失败,不是证据不够,而是角度太自我。总在说 “我觉得”“我认为”,却没站在平台的立场想问题。审核员每天看几十上百份申诉,他们更关心 “你的情况是否符合平台规则”,而不是 “你有多委屈”。

试着用 “平台思维” 重构申诉逻辑。比如平台禁止 “诱导关注”,你第一次申诉说 “我只是让用户点个关注,没强迫”,这没用。换成平台视角,你应该说 “已删除所有含‘关注有礼’的文案,调整后的引导语为‘喜欢可以关注我们,后续会更新更多内容’,符合社区规范第 3.2 条关于‘非强制性引导’的要求”。

找个外行帮你看申诉信。如果对方能一眼看出逻辑漏洞,说明你的表述有问题。比如你说 “我的产品没问题”,外行可能会问 “什么标准下没问题?” 这时候你就会发现,自己漏了 “符合 XX 行业标准” 这个关键前提。

对比第一次的申诉信,把所有主观表述改成客观陈述。把 “我真的没违规” 改成 “根据平台规则第 X 条,违规行为需满足 A、B、C 三个条件,我的情况仅符合 A,不满足 B 和 C(详见证据 X)”。用规则说话,比喊冤有用 100 倍。

📌 设定明确的时间节点,避免拖延

冷静期如果不设期限,很容易变成无限期拖延。不同平台的冷静期长短不一,从 3 天到 30 天不等,你得根据这个时间倒推准备节奏。

比如冷静期是 7 天,可以这样安排:

- 第 1-2 天:拆解驳回理由,整理问题清单

- 第 3-4 天:补充证据材料,对比平台规则

- 第 5 天:撰写新的申诉信初稿

- 第 6 天:修改申诉信,检查材料完整性

- 第 7 天:最终核对,提交申诉

每天只解决一个核心问题。比如第一天只研究 “驳回理由里的模糊表述”,第二天只专注 “证据链的断点”。集中精力解决一个点,比同时抓多个问题效率高得多。

设置两个提醒:一个是申诉开放的时间点,避免错过;另一个是准备工作的截止日,防止拖延。很多人就是因为 “还有时间” 的想法,最后一天才匆忙准备,结果漏洞百出。

📞 必要时主动联系客服,获取更多信息

大部分人申诉被驳回后,都不敢再联系客服,怕被不耐烦地对待。但其实客服是获取隐性信息的重要渠道,尤其是当驳回理由很模糊的时候。

联系客服时,别问 “为什么驳回我”,而是问 “我想知道下次申诉时,哪些材料能更有说服力”。前者容易引发对抗情绪,后者体现你的改进意愿,客服更愿意提供具体建议。

比如你可以说:“我上次提交了进货凭证还是被驳回,想请教一下,除了这个,是否需要提供品牌方的授权文件?” 这种具体的问题,客服通常会给出明确答复。

记录客服的回复,哪怕是 “我们无法提供具体指导” 这种话。有些平台客服的口头建议,虽然不会写在规则里,但确实是审核的隐性标准。如果客服提到 “需要提供近 3 个月的记录”,那下次一定要满足这个时间要求。

✅ 最后检查这 3 件事,再点提交

所有准备工作做完,别急着提交。花 10 分钟做最后检查,能避免很多低级错误。

第一,确认所有证据都和申诉理由直接相关。把申诉信里提到的每个观点,都对应到具体证据上,确保没有 “空口说白话” 的地方。

第二,检查有没有重复上次的错误。比如第一次因为格式问题被驳回,这次要特别确认文件格式、命名方式是否符合要求。

第三,用 “陌生人视角” 读一遍申诉信。如果你是审核员,看到这封信会不会觉得逻辑清晰、证据充分?有没有让人不耐烦的冗长表述?

申诉本来就是个反复博弈的过程,一次失败不代表没机会。冷静期里做对这些事,下次申诉的成功率会大大提高。记住,平台要的不是你的道歉,而是你确实解决了问题的证明。把精力放在 “证明自己改进了” 上,比纠结 “我没错” 要有用得多。