公众号申诉,如何将冰冷的文字写出温度和力量?

📋 申诉前必做:把 “为什么被罚” 搞清楚

很多运营者收到公众号处罚通知时,第一反应是着急或者愤怒,抓起键盘就开始写申诉。但你知道吗?不搞清楚处罚原因就盲目申诉,成功率几乎为零。平台不会因为你的情绪而改变判断,只会根据规则和事实来处理。所以申诉的第一步,必须是冷静下来,把处罚通知里的每一个字都读透。

打开处罚通知,先找到 “违规原因” 这一项。平台通常会明确指出你的内容违反了哪条规则,比如 “发布虚假信息”“违反原创保护规定” 或者 “涉及敏感内容”。这时候你要做的,是把对应的平台规则找出来仔细对照。微信公众平台的《微信公众平台运营规范》《微信公众平台内容安全规范》里,每一条规则都有详细解释,甚至有案例说明。比如 “虚假信息” 的界定,平台会明确是 “无事实依据的内容” 还是 “夸大误导的表述”,你得一条一条和自己的内容比对,确定到底是哪部分出了问题。

光看自己的内容还不够,还要搞清楚平台的 “判定逻辑”。比如原创保护投诉,平台是如何判断 “抄袭” 的?是字数重复率过高,还是核心观点未标注来源?再比如 “敏感内容”,有些话题本身不敏感,但表述方式不当可能触发审核机制。有位美食号运营者分享地方小吃时,提到了某类食材的 “药用功效”,结果被判定为 “医疗健康类违规”—— 后来才知道,平台对 “食品宣称疗效” 有严格限制,哪怕是民间说法也不行。只有弄明白这些底层逻辑,申诉时才能精准回应。

另外,一定要检查是否有 “误判可能”。有时候系统审核会因为关键词触发而误判,比如标题里有 “最”“第一” 等极限词,但正文里其实是引用第三方数据;或者图片里的文字被识别为违规,实际内容是合规的。这时候你需要逐字逐句排查内容,找到可能被误判的 “关键点”,这将是申诉时的重要突破口。申诉前花 1 小时做这些准备,比写 3 小时情绪化的申诉文有用得多。

💬 情感表达:用真诚代替 “控诉”,让平台感受到你的态度

很多人写申诉时容易陷入一个误区:把申诉当成 “讨说法” 的战场,文字里充满 “凭什么”“我不服”“你们审核有问题” 这类带有攻击性的表达。但你要明白,审核人员每天要处理成百上千条申诉,带着情绪的文字只会让他们觉得你在推卸责任,反而降低申诉成功率。真正有温度的申诉,应该是用真诚的态度传递你的重视和负责。

怎么体现真诚?首先要 “承认错误”—— 哪怕你觉得处罚不合理,也要先表明 “收到处罚通知后,我们第一时间自查了内容,非常重视这次问题”。这种姿态不是卑微,而是告诉平台:你尊重规则,并且愿意为自己的内容负责。有位情感号运营者因为 “标题党” 被处罚,申诉开头就写:“看到处罚通知时我们很自责,标题确实用了夸张的表述,虽然本意是想让更多人关注情感困境,但忽略了平台对标题规范的要求,这是我们的失职。” 这种先正视问题的态度,往往能让审核人员愿意继续看下去。

其次,要让平台感受到你对用户的责任感。公众号运营的核心是用户,平台处罚的目的也是为了维护用户体验。所以申诉时可以说说 “我们的内容一直以传递正能量为目标,这次的问题如果给用户带来了误解,我们非常抱歉”,或者 “发现问题后,我们已经对所有历史内容做了全面排查,避免类似问题再次出现”。这些话能让平台意识到,你不仅在乎账号,更在乎用户和平台生态,这种 “共同体意识” 比单纯辩解更有力量。

还要注意避免 “卖惨” 式表达。有些运营者会写 “这个号是我全家的收入来源”“辛苦运营几年不容易”,试图用悲情博取同情。但平台审核的核心是规则是否被违反,而不是谁更不容易。真正有效的情感表达,应该是 “理性中的温度”—— 比如 “我们团队花了 3 天整理的行业数据,因为排版时的一个疏漏被判定为违规,确实是我们审核不严谨,但这些数据对很多从业者有参考价值,希望能有机会修正后重新发布”。这种既承认失误,又说明内容价值的表达,更能引起共鸣。

📊 事实陈述:证据链要 “看得见、摸得着、说得清”

情感是桥梁,但决定申诉成败的核心还是 “事实”。平台审核人员每天面对大量申诉,没有时间猜测你想表达什么,只会相信 “有证据支撑的陈述”。所以写申诉时,一定要把事实说清楚、把证据摆明白,让审核人员一眼就能看到关键信息。

陈述事实的第一个原则是 “对应规则”。平台说你违反了哪条规则,你就针对哪条规则摆事实。比如被判定 “抄袭”,你不能只说 “我没抄”,而要列出 “原创发布时间截图”“内容创作过程记录(如草稿、素材来源)”“与被指抄袭内容的对比说明”。有位职场号运营者被投诉抄袭,他在申诉里附上了自己的写作提纲修改记录、采访对象的聊天记录截图,以及两篇文章的结构对比表,清晰显示核心观点和案例完全不同,最终成功申诉。证据越具体,说服力越强,模糊的 “我觉得”“我认为” 没有任何意义。

第二个原则是 “细节要落地”。很多人写申诉时喜欢说 “我们的内容都是经过严格审核的”,但这句话太空泛了。你得说清楚 “审核流程是什么”“这次问题出在哪个环节”“后续会怎么优化流程”。比如可以写:“我们团队有三级审核机制:作者写完后自查→编辑核对事实和规则→主编终审。这次问题出在编辑核对时,漏看了图片中的小字违规,后续我们已经给审核团队增加了‘图片文字单独核查’的步骤,并组织了最新规则培训。” 这种具体到细节的描述,会让平台相信你确实在解决问题,而不是敷衍了事。

还要注意用 “时间线” 梳理事件。如果是复杂的处罚,比如 “多次违规累积处罚”,按时间顺序列出每次事件的情况会更清晰。比如:“2024 年 3 月 15 日发布的《XX》一文,因标题含‘最’字被警告,我们当天就修改了标题;4 月 2 日发布的《XX》被判定违规,经自查发现是引用数据未标注来源,已补充标注并在文末致歉;本次处罚涉及的 5 月 10 日文章,实际是因为……” 时间线能让审核人员快速了解你的违规历史和整改态度,避免因信息混乱导致误判。

最后,证据要 “可验证”。如果你说 “内容有事实依据”,就要附上权威来源的链接或截图;如果你说 “已经整改”,就要提供修改后的内容截图或链接。平台审核人员可能会去验证这些证据,所以千万不要编造。有位健康号运营者引用了某研究机构的数据,申诉时附上了该机构官网的原文链接和截图,平台核实后确认数据真实,很快就撤销了处罚。记住,看得见、摸得着的证据,比千言万语都有力量。

🎭 语气拿捏:既不卑微也不傲慢,找到沟通的 “舒适区”

申诉文字的语气就像人际交往中的 “表情”,太卑微显得没底气,太傲慢显得不尊重,只有找到平衡点,才能让审核人员愿意平等地看待你的申诉。很多运营者把握不好这个度,要么写得像 “求饶信”,要么写得像 “抗议书”,其实这两种都很难达到效果。好的申诉语气,应该是 “理性中带着尊重,坚定中带着谦逊”。

避免 “卑微感” 的关键是不自我否定。有些运营者为了博取同情,会写 “我们知道自己做得不好”“我们能力有限”“求平台再给一次机会” 这类话。但过度贬低自己,反而会让平台觉得你对内容质量确实把控不严。正确的做法是客观评价自己的账号:“我们运营这个公众号 3 年,一直专注于分享 XX 领域的实用内容,累计获得过 5 次平台‘优质内容’推荐,这次出现问题是我们的疏忽,并非故意违规。” 既承认错误,又展现账号的价值,这种表达会更有说服力。

而避免 “傲慢感” 的核心是不指责平台。就算你觉得处罚完全不合理,也不能写 “你们审核错了”“平台规则有问题”“这是故意针对我”。审核人员只是执行规则的人,指责他们只会引发抵触情绪。可以换一种说法:“可能是我们对规则的理解不够透彻,导致内容出现了争议”“这次处罚让我们重新学习了平台规则,发现之前对 XX 条款的理解有偏差”。把 “指责” 换成 “自我反思”,既表达了不同意见,又给了双方台阶。

语气中还要加入 “合作感”。让平台感受到你不是在 “对抗”,而是在 “一起解决问题”。比如可以写:“我们非常理解平台维护内容生态的初衷,这和我们想给用户提供优质内容的目标是一致的”“希望通过这次沟通,能更准确地把握规则要求,未来更好地配合平台运营”。这种把自己和平台放在同一阵营的表达,会让审核人员更愿意倾听你的诉求。

另外,称呼和措辞要正式但不生硬。开头用 “尊敬的微信公众平台审核团队” 比 “小编你好” 更显尊重;结尾用 “期待您的回复,感谢理解与支持” 比 “赶紧处理一下” 更得体。用词上多使用 “请”“麻烦”“感谢” 等礼貌用语,但不要堆砌,自然融入句子中就好。比如:“麻烦审核团队帮忙核实一下我们补充的证据,如有需要进一步说明的地方,我们随时配合。” 这种礼貌又不刻意的表达,能让沟通更顺畅。

❌ 这些 “雷区” 别踩:90% 的申诉失败都栽在这

就算你内容写得再真诚,证据准备得再充分,只要踩了这些 “雷区”,申诉大概率还是会失败。很多运营者没意识到,申诉的 “禁忌” 比 “技巧” 更重要,有些错误甚至会让平台觉得你态度有问题,反而加重处罚。

第一个必须避开的雷区是 **“只喊冤不找问题”**。很多申诉文通篇都在说 “我没有违规”“这是误会”,却不分析内容到底哪里可能引起争议。平台处罚肯定有依据,哪怕是误判,也是基于某个 “疑似违规点”。正确的做法是先承认 “内容存在争议点”,再解释 “为什么这个争议点不构成违规”。比如被判定 “低俗”,可以写:“文中提到的 XX 情节可能让审核团队产生了误解,实际这段内容是为了说明 XX 问题,并非为了低俗博眼球,我们已在修改版中调整了表述方式。” 先接招再拆招,比一味喊冤有效得多。

第二个雷区是 **“证据不聚焦”**。有些运营者怕说服力不够,把能找到的所有材料都堆进申诉里,从账号注册时间到粉丝留言好评,甚至和这次违规无关的获奖证书都附上。但审核人员时间有限,无关证据只会干扰重点,让他们找不到关键信息。证据只需要聚焦三个问题:“为什么这次内容不违规?”“如果有问题,已经做了哪些整改?”“未来如何避免类似问题?” 其他无关的内容只会稀释你的核心诉求。

第三个雷区是 **“情绪化表达”**。常见的比如用感叹号堆砌 “太不公平了!”“我们冤枉啊!”,或者用反问句指责 “难道这样也算违规?”“你们就是这么审核的吗?”。这些情绪化的表达除了发泄情绪,对申诉没有任何帮助。平台审核靠的是规则和事实,不是情绪。哪怕你真的很委屈,也要把情绪转化为理性的表达:“收到处罚后我们非常重视,反复检查内容后发现可能存在理解偏差,希望能和审核团队进一步沟通。” 冷静的态度才能让平台认真对待你的申诉。

还有一个容易被忽视的雷区是 **“整改承诺不具体”**。很多人会写 “我们以后会注意”“保证不再犯”,但这种空泛的承诺谁都会说,平台根本不会相信。整改措施必须具体到 “怎么做”“谁来做”“什么时候做”。比如:“我们已经制定了《内容审核细则 2.0》,增加了‘敏感词库筛查’‘事实性内容双人核对’两个环节,由主编负责监督执行,每周五进行规则学习,所有修改记录可随时备查。” 这种可落地、可监督的整改方案,才会让平台认可你的态度。

最后一个雷区是 **“重复提交相同申诉”**。第一次申诉被驳回后,有些人马上用同样的内容再提交一次,甚至一天提交好几次。这不仅不会提高成功率,还会让平台觉得你不尊重审核结果,可能被判定为 “恶意申诉”。正确的做法是,收到驳回通知后,仔细看清楚驳回理由,针对理由补充新的证据或说明,修改申诉内容后再提交。比如第一次申诉因为 “证据不足” 被驳回,第二次就重点补充证据链,而不是重复之前的内容。

🔄 申诉后:没回应?这样做能提高二次申诉成功率

提交申诉后不是万事大吉了,很多运营者以为 “等结果” 就好,却不知道申诉后的跟进同样影响成功率。平台处理申诉需要时间,不同类型的违规处理时长不一样,短则 3 天,长则一周以上。这段时间里,你可以做些什么来增加成功的可能?

首先,要记录申诉信息,方便后续跟进。把提交申诉的时间、申诉编号、主要内容都记下来,万一后续需要查询或二次申诉,这些信息很重要。有位运营者第一次申诉后没保存记录,后来想补充证据却找不到申诉入口,只能重新提交,白白浪费了时间。现在微信公众平台的申诉记录可以在 “账号安全” 里查看,定期去看看有没有更新状态,避免错过回复。

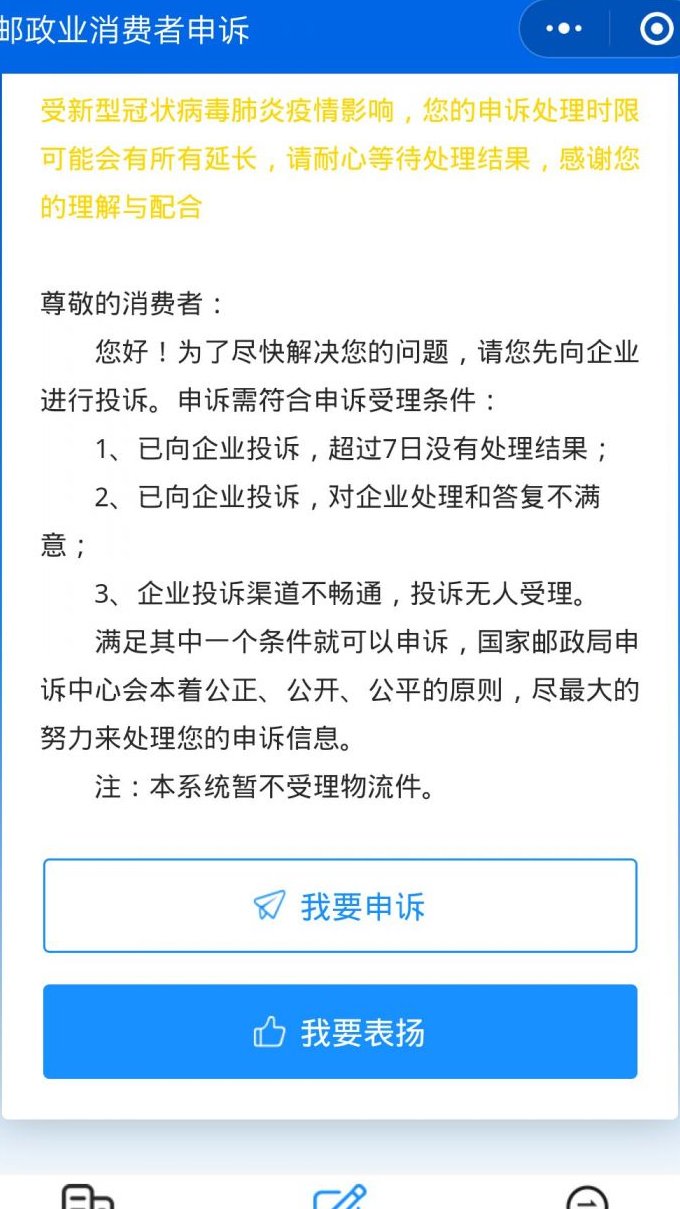

如果超过 7 天没收到回应,可以尝试通过其他渠道反馈,但不要重复提交相同内容。比如在 “微信公众平台意见反馈” 专区提交问题,或者通过公众号 “微信公众平台” 的客服入口咨询。这时候的沟通重点应该是 “询问进度” 而不是 “催促结果”,比如:“您好,我于 X 月 X 日提交了申诉(编号 XXX),想咨询一下目前的处理进度,如有需要补充的材料我们可以马上提供。” 这种礼貌的询问既表达了你的关注,又给了平台台阶。

第一次申诉失败后,不要急着二次申诉,先分析失败原因。平台驳回申诉时,通常会给出 “驳回理由”,比如 “证据不足”“未说明违规点”“整改措施不明确”。针对这些理由逐条改进,比重复提交原内容有用得多。如果说 “证据不足”,就去找更权威的来源;如果说 “未说明违规点”,就重新对照规则分析内容;如果说 “整改措施不明确”,就把方案细化到具体步骤。有位教育号运营者第一次申诉因 “整改措施笼统” 被驳回,第二次补充了培训计划表、审核流程示意图,很快就通过了。

二次申诉时,一定要在开头说明 “这是第二次申诉及改进点”。比如:“针对 X 月 X 日的申诉驳回理由,我们补充了以下证据和说明……” 这样审核人员能快速看到你的改进,知道你认真对待了之前的反馈。同时,二次申诉的内容要比第一次更简洁,重点突出新增的证据和说明,不要重复已经提交过的内容,避免信息冗余。

另外,申诉期间不要 “硬刚” 平台。有些运营者申诉没通过,就去朋友圈或其他平台吐槽平台,甚至发布过激言论。这种行为很可能被平台监测到,不仅影响当前申诉,还可能对账号信用产生长期影响。哪怕申诉失败,也要保持理性,要么接受处罚整改,要么通过正规渠道继续反馈,情绪化的 “硬刚” 只会得不偿失。

🔍 申诉之外:平时做好这 3 件事,让你少走 90% 的弯路

其实最好的申诉是 “不用申诉”。很多运营者总在处罚后才着急,却忽略了平时的 “避雷” 工作。把规则内化到日常运营中,比写十次完美的申诉文更有用。这三件事做好了,能让你大大减少违规风险,就算真的遇到问题,申诉时也更有底气。

第一件必须坚持做的事是定期 “啃透” 平台规则更新。微信公众平台的规则不是一成不变的,几乎每个季度都会有小调整,每年会有 1-2 次大更新。很多违规都是因为 “用老眼光看新规则” 导致的。比如 2023 年平台加强了对 “AI 生成内容” 的管理,要求明确标注;2024 年又细化了 “医疗健康类内容” 的审核标准,非专业账号不能分享具体诊疗建议。建议每个月花 1 小时,去微信公众平台的 “规则中心” 看最新公告,把重点变化记下来,团队内部同步学习。把规则变成 “日常作业”,比临时抱佛脚强得多。

第二件事是建立 “内容审核双保险” 机制。很多中小团队只有 1-2 个人运营公众号,很容易因为疏忽导致违规。最简单的办法是 “交叉审核”—— 作者写完后自己先对照规则检查,再让团队其他人(哪怕不是专业运营)帮忙再看一遍。别人往往能发现你自己忽略的问题。另外,准备一份 “高频违规清单”,把平台重点打击的违规类型(比如标题党、虚假宣传、敏感话题)列出来,每次发稿前逐一对照打勾。有个母婴号团队就是靠 “作者自查 + 清单核对” 的方法,运营两年零违规,哪怕偶尔被误判,也能凭借规范的审核记录快速申诉成功。

第三件事是给账号 “留好后路”—— 积累 “优质记录”。平台审核不仅看违规记录,也会参考账号的历史表现。平时多参与平台的官方活动,比如 “优质内容扶持计划”“正能量传播活动”,获得的荣誉和推荐都是账号信用的证明。发布内容时多标注原创、注明素材来源、引用权威数据,这些 “合规习惯” 会让平台觉得你是 “认真做事的账号”。万一遇到误判,这些积累的 “优质记录” 能成为申诉时的加分项,让平台更愿意相信你的解释。

还要养成 **“违规就第一时间整改” 的习惯 **。哪怕你觉得处罚不合理,在申诉的同时也要先按要求整改。比如被判定 “内容违规”,就先删除或修改违规内容;被限制功能,就暂停相关操作。这种 “积极配合” 的态度会被平台记录,申诉时能体现你的诚意。有位财经号运营者收到处罚后,一边申诉说明情况,一边主动隐藏了争议内容,平台看到他的配合态度,加快了审核进度,最终撤销了处罚。

记住,平台的核心目标是 “维护健康的内容生态”,而不是 “为难运营者”。当你的账号表现出 “懂规则、负责任、有价值” 的特质时,不仅能减少违规风险,就算遇到问题,申诉也会顺利得多。与其研究怎么写好申诉文,不如把精力放在 “不违规” 上 —— 这才是对账号最负责的态度。