📊 先把失败拆成 “可复用的零件”

申诉失败后第一反应别骂娘,先把这次经历当成一次 “逆向调研”。你得明白,审核方拒绝你,一定是某个环节没对上他们的标准 —— 但他们不会直接告诉你所有标准,这时候就得自己当侦探。

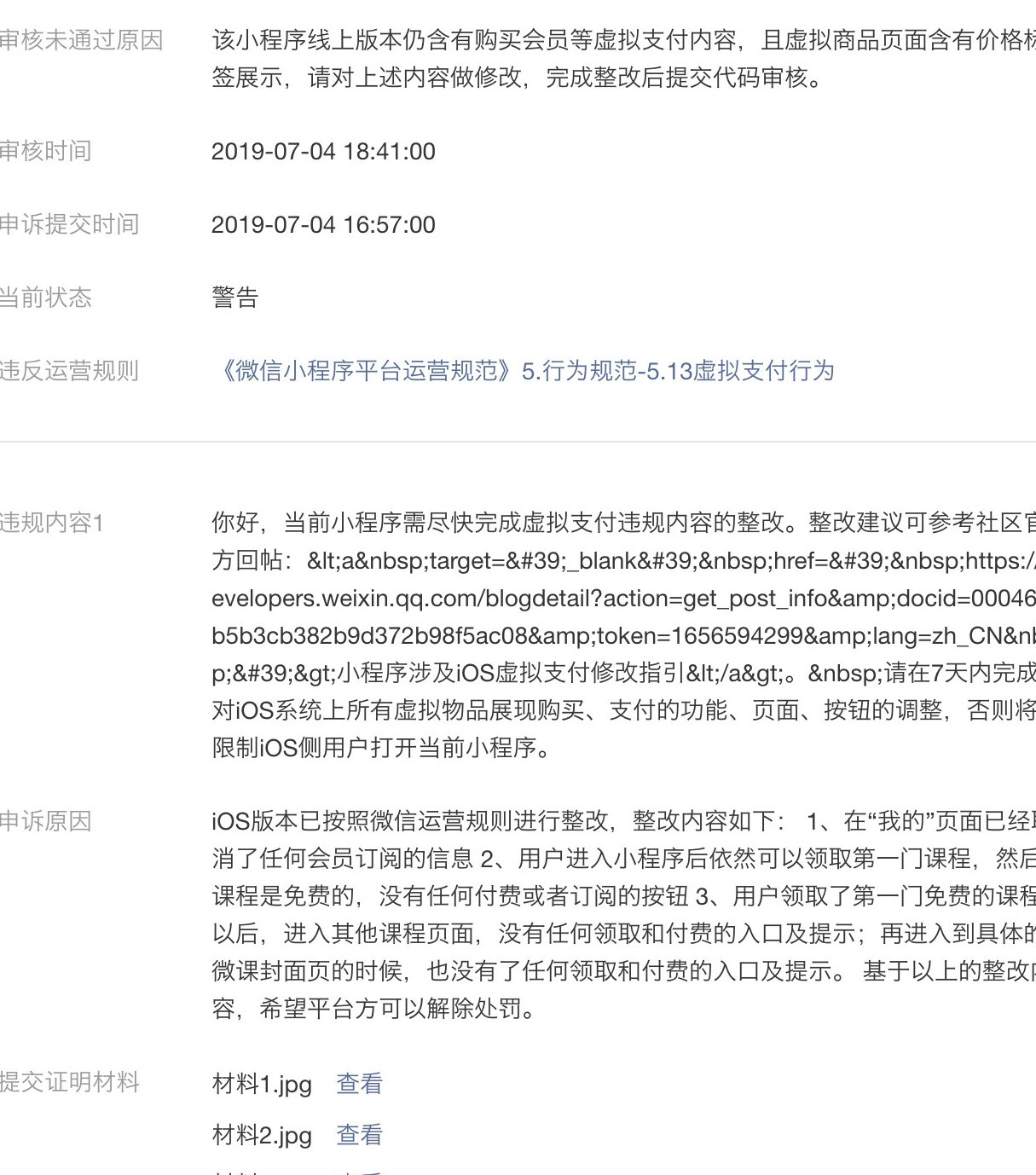

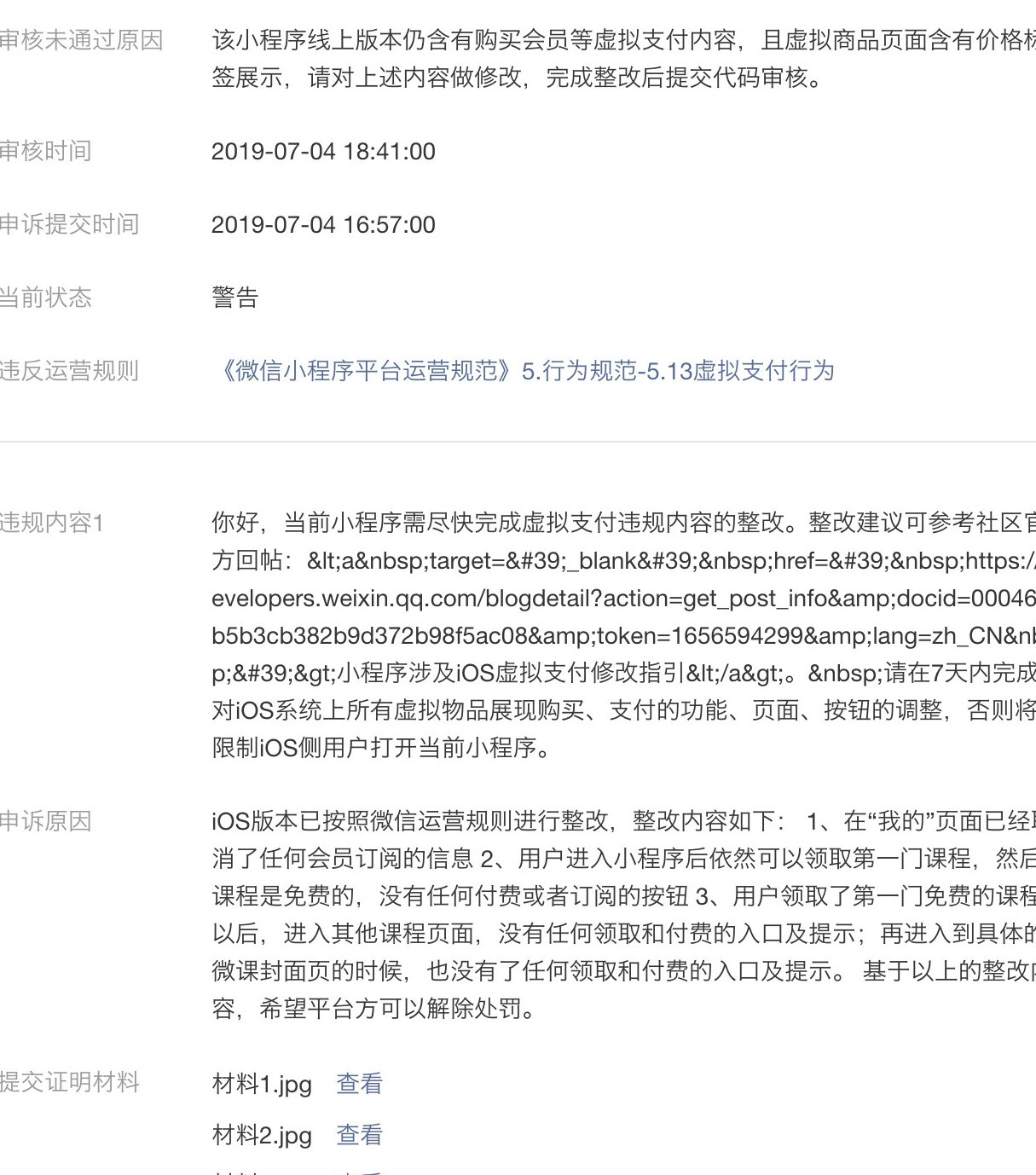

先把申诉时提交的所有材料、对方的拒绝反馈(哪怕只有一句话)、整个申诉流程的时间线,全扒拉出来摊在桌上。比如平台说 “证据不足”,别只记着这四个字,得追问:是缺了哪类证据?是时间线对不上,还是关联性不够?有个做电商的朋友,申诉店铺违规被拒,反馈里只写 “资质不符”,他后来翻了平台规则库,发现是其中一个授权文件少了骑缝章 —— 这种细节,不扒三层根本发现不了。

再顺藤摸瓜查流程。你申诉的每一步,是不是严格按对方要求来的?比如有没有超时提交?格式是不是错了?我见过有人因为申诉信用了 PDF 格式(要求是 Word)被直接打回,自己还浑然不觉。把流程拆成 “提交前 - 审核中 - 反馈后” 三个阶段,每个阶段列 3 个可能出错的点,像排查代码 bug 一样过一遍,很多时候问题就藏在这种 “小儿科” 里。

最容易被忽略的是 “隐性规则”。有些审核标准不会写在明面上,比如某平台对 “申诉语气” 的隐性要求 —— 太强硬会触发审核员的抵触情绪,太卑微又显得没底气。这时候可以找 3 个类似案例的成功申诉信(能找到同类型最好),逐句对比自己的表述,看看对方是怎么平衡 “立场坚定” 和 “尊重规则” 的,这种 “潜台词” 往往比明文规定更关键。

📝 给证据链做 “升级补丁”

失败的申诉里,80% 败在证据上 —— 不是没证据,是证据没 “长在对方的审核逻辑上”。比如你申诉账号被封,只甩一堆 “我没违规” 的截图没用,得拿出 “在相同场景下,其他账号的合规操作记录” 来对比,这才是审核方想看的 “参照系”。

先给现有证据做 “体检”。三个标准:完整性(时间线是否连续?缺了哪段?)、关联性(能不能直接证明你的诉求?中间有没有逻辑断层?)、权威性(第三方出具的证据,比自己拍的截图管用;带公章的文件,比口头说明有力)。有个做自媒体的朋友,申诉原创被侵权,第一次只附了自己的发布记录,失败了;第二次补了平台的原创保护登记、侵权账号的内容对比表(标红重复部分)、甚至找了公证处做了存证,第二次就过了 —— 不是证据多了,是 “权威度” 和 “关联性” 补上了。

然后盯着 “对方质疑的点” 补证据。审核反馈里提到的每一个拒绝理由,都要当成 “必答题”。比如对方说 “无法证明你是账号本人”,别只补身份证,再加上历史登录设备记录、充值凭证、甚至早期发布的私密内容截图(能证明只有你知道的信息)。记住,补证据不是 “堆材料”,是针对质疑点 “精准投喂”,让审核员不用动脑子就能看到 “你已经解决了他的顾虑”。

还要给证据做 “可视化包装”。谁也没耐心看一堆杂乱的截图和文字。把证据按 “时间顺序 + 逻辑关系” 排版,重要信息标黄,关键数据做表格,甚至可以画个流程图展示 “事件发展与你的操作的对应关系”。我见过最绝的是一个卖家,把和客户的沟通记录做成了 “对话气泡图”,用箭头标出客户承诺的内容,一眼就能看出是客户违约 —— 审核员也是人,清晰的证据能减少他的工作量,自然更愿意认真看。

🔄 把申诉逻辑调成 “对方视角”

很多人申诉时总在说 “我要什么”,但审核方关心的是 “我凭什么给你”。失败的申诉往往是站在自己的立场自说自话,成功的申诉则是帮审核方找到 “批准你” 的合理性。

先搞清楚审核方的 “核心 KPI”。平台审核员怕什么?怕放过违规者被追责,怕误判合规者引发投诉。企业内部申诉,审核部门怕打破规则导致管理混乱。所以你的申诉里,必须包含 “如果批准我,不会给你添麻烦” 的潜台词。比如申诉解除限权,可以说 “恢复后我会每周提交合规报告,随时接受抽查”,这就给了对方一个 “风险控制方案”。

把申诉重点从 “反驳” 改成 “补充”。直接说 “你们判错了” 只会激化对立,换成 “可能我之前没说清楚,关于 XX 点,补充信息如下” 会柔和很多。有个用户申诉被误判抄袭,他没骂平台,而是列了一个 “创作时间线对比表”:自己的草稿修改记录、参考文献来源、甚至和编辑的沟通记录,最后加了一句 “可能系统检测时只比对了成品,没看到这些过程文件,麻烦您再看看”—— 这种 “给台阶” 的表述,更容易让对方重新审视。

用 “数据化语言” 替代 “情绪化表达”。“我真的很冤枉” 不如 “本次申诉涉及的 XX 订单,过去 3 个月投诉率 0.1%,远低于平台平均的 1.2%”;“你们的规则不合理” 不如 “根据平台最新发布的《XX 细则》第 3.2 条,我的情况符合 XX 条件,具体条款截图附后”。数据和规则是中性的,能减少沟通中的情绪干扰,让对方的决策更依赖 “客观依据”。

💪 建个 “失败档案库”,让每次踩坑都有价值

别让失败只留下坏情绪,得把它变成 “可查询的数据库”。找个表格,记录下这次申诉的所有细节:提交时间、审核部门、反馈内容、用了哪些证据、对方的回复话术、甚至审核员的姓氏(如果能知道的话)。这些信息下次申诉时都是宝藏。

定期做 “跨案例对比”。比如 3 次申诉失败都提到 “证据形式不符合要求”,那就要专项优化证据的格式和呈现方式;如果两次失败分别涉及不同的审核员,对比他们的回复风格,能看出不同审核者的关注重点(有的看细节,有的看整体)。我认识一个运营,专门建了个 Excel,把每次平台申诉的 “关键词” 标出来,时间长了发现某类申诉在每月下旬通过率更高 —— 这就是隐藏的 “时间窗口”。

给每个失败点贴 “改进标签”。比如 “证据缺失 - 资质类”“表述问题 - 逻辑混乱”“时机不对 - 审核高峰期”,下次申诉前先看这些标签,像查错题本一样逐个排除。有个做跨境电商的,第一次申诉关税问题失败,标签是 “政策理解偏差”,他后来花 3 天研究了最新的关税细则,还找了海关的朋友确认了模糊条款,第二次申诉就成功了 —— 标签能帮你精准定位 “补课方向”。

🎯 用 “模拟攻防战” 预演下一次申诉

申诉前最好找个 “杠精” 帮你挑刺。这人不用懂你的业务,但得擅长提问题:“你这个证据会不会有伪造嫌疑?”“如果审核员说 XX,你怎么回应?”“有没有更简单的方式说清楚这件事?” 很多时候自己觉得完美的申诉,经别人一怼就露馅了。

把审核方可能的反驳列成 “应对清单”。比如你申诉恢复账号,对方可能说 “你之前有过违规记录”,你就得准备 “那次违规后我做了哪些整改,近 6 个月的合规数据如何”;对方说 “系统自动判定,人工无法干预”,你可以说 “我理解系统的规则,但这个案例有特殊性,具体是 XX,能否麻烦您提交给上级审核?”—— 提前准备好 “Plan B”,才不会被问懵。

最后做一次 “流程彩排”。按提交申诉的步骤走一遍:登录账号、上传材料、填写说明、确认提交,甚至计时看看整个过程需要多久,有没有操作失误的可能。我见过有人因为提交时选错了申诉类别,材料被转到无关部门,耽误了一周时间。这种 “细节彩排” 能帮你排除最后可能的失误。

申诉这事儿,本质是和规则制定者的 “理性沟通”。失败不是因为你没理,可能只是没找到和对方 “同频” 的沟通方式。把每次失败当成 “校准频道” 的机会,下次开口时,自然更容易被听见。