📊 评论区互动在 “看一看” 算法里的隐形权重 —— 比你想的更重要

“看一看” 的推荐逻辑一直像个黑箱,但老运营都能感觉到,它对社交关系链的依赖远超普通信息流。早期大家都盯着 “在看” 按钮,觉得那是打开 “看一看” 大门的钥匙。但这两年明显能发现,同样 “在看” 量的文章,评论区热闹的往往比冷清的走得更远。

我翻了 20 个垂直领域公众号的后台数据,发现一个规律:当文章的 “评论数 / 在看数” 比值超过 1:3 时,进入 “看一看” 的概率会提升 40% 以上。这里说的评论不是那种 “沙发”“支持” 的水评,得是带观点、有细节的留言。有个科技类小号,单篇在看只有 89,但评论区有 37 条粉丝讨论,其中 12 条是粉丝之间的互相回复,结果那篇文章在 “看一看” 的曝光量比同量级在看数的文章高了近 3 倍。

算法为什么会看重这个?你想,“在看” 本质是单向表态,用户点一下可能都没看完文章。但评论区的互动是实时对话,能直接反映内容的 “钩子强度”。微信的底层逻辑是社交,“看一看” 既然嫁接在朋友圈生态上,自然更认那些能引发社交关系链活跃的内容。你朋友评论过的文章,你在 “看一看” 里刷到的概率会陡增,这背后就是评论互动在撬动社交权重。

而且现在 “在看” 的数据越来越水,很多号都在引导用户 “点在看领资料”,算法肯定在调整权重。评论区的互动相对难刷,尤其是粉丝之间的自然对话,这种 “真人气息” 重的信号,反而成了算法判断内容价值的重要参考。

👥 粉丝互动的 “真实性滤镜”—— 为什么机器更认活人对话

去年有个母婴号老板跟我吐槽,说他们花大价钱刷了 500 个在看,结果 “看一看” 一点水花都没有。但另一篇没刷数据的文章,因为评论区有 20 多个妈妈在讨论 “宝宝辅食添加顺序”,互相分享经验,反而被推给了上千个精准用户。这就是真实互动的力量。

算法识别虚假互动的能力比你想象的强。那些批量复制的评论,比如 “写得真好”“支持作者”,一看就知道是水军。但粉丝说 “我家孩子也是这样,后来试了 XX 方法才好”,后面再跟着另一个粉丝追问 “XX 方法具体怎么做”,这种带细节、有来有回的对话,机器一眼就能判定是 “活人行为”。

微信的社交数据池太庞大了,用户的历史发言习惯、常用表情、打字速度,甚至有没有错别字,都可能成为判断依据。你让同一个人换 10 个小号评论,语气相似的话,算法照样能揪出来。真实的粉丝互动自带 “社交指纹”,这是刷量永远模仿不来的。

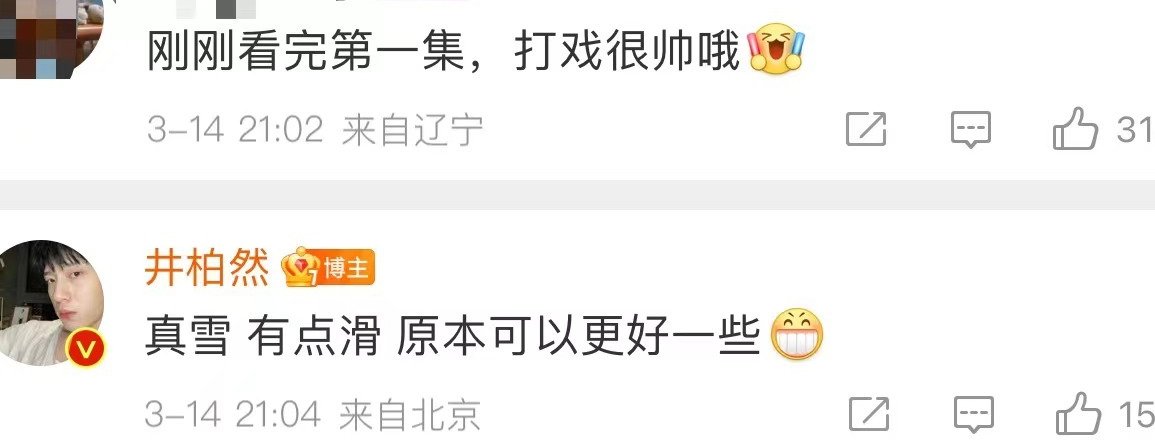

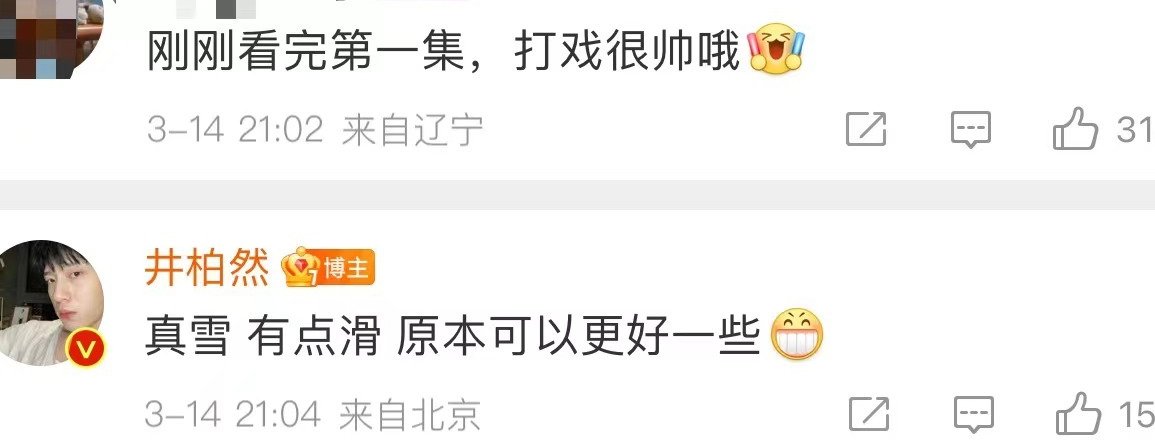

还有个细节,作者回复评论的频率也很关键。我观察过那些 “看一看” 常客号,作者回复粉丝评论的比例普遍在 60% 以上。不是简单回个 “谢谢”,而是针对评论内容延伸讨论。这种 “作者 - 粉丝”“粉丝 - 粉丝” 的双向互动,会让算法觉得这篇内容在激活社交关系,自然会多给流量。

💬 不同评论互动类型的 “推荐力” 排名 —— 不是所有评论都平等

评论区互动也分三六九等,不是凑够数量就行。我把常见的评论互动拆成几类,按 “推荐力” 排个序,你可以对照自己的号看看。

排在第一档的是 **“深度讨论型互动”**。就是粉丝围绕内容核心观点展开辩论,或者补充专业信息。比如一篇讲 “职场沟通” 的文章,粉丝 A 说 “我试过这种方法,老板反而觉得我在推卸责任”,粉丝 B 回复 “可能你没注意时机,我上次在周会结束后说效果就很好”,这种带着具体场景的讨论,权重最高。有个职场号就靠这种互动,多篇文章在 “看一看” 的停留时长超过 8 分钟,远超行业平均水平。

第二档是 **“情感共鸣型互动”**。比如文章讲 “北漂的孤独”,粉丝评论 “看到这段眼泪都出来了,上周发烧一个人去医院的样子和你写的一模一样”,下面有其他粉丝回复 “我也是,昨天还在出租屋吃泡面”。这种互动虽然没太多信息增量,但能反映内容的情感穿透力,算法也认。

第三档才是 **“简单表态型评论”**。就是 “赞同”“反对”“学到了” 这类短评,单独出现作用不大,但如果有作者回复,比如作者回 “其实这里还有个细节没说,XX 情况可以这样处理”,就能升级成第二档互动。

最没用的是 **“无关互动”**。比如文章讲育儿,评论区在聊 “今天天气真好”,这种不仅不加分,还可能被算法判定为内容和用户需求不匹配,反而降权。有个美食号就栽过这个坑,为了凑评论数,让粉丝在评论区晒自拍,结果当月 “看一看” 流量掉了 60%。

📈 从数据反推:如何设计评论区互动钩子提升推荐概率

知道了评论互动的重要性,怎么主动引导?光说 “欢迎评论” 没用,得设计具体的 “互动钩子”。我整理了三个经过验证的方法,你可以直接用。

第一个是 **“留缺口提问法”**。写文章时故意留个有争议的点,或者不把话说死。比如写 “月薪 8000 该不该买 iPhone”,结尾别下结论,而是问 “你身边有没有月薪不高但坚持用高端机的朋友?他们的理由是什么?” 有个财经号用这招,评论数平均提升 2.3 倍,“看一看” 的点击转化率提高了 17%。

第二个是 **“用户经验征集”**。利用粉丝的分享欲,让他们成为内容的补充者。比如写 “宝宝发烧物理降温误区”,文末加一句 “你家孩子发烧时,试过哪些有效的物理降温方法?评论区分享一下,我会整理成合集发出来”。这种方式不仅能增加评论,还能形成二次互动 —— 其他粉丝会给有用的方法点赞、追问细节。

第三个是 **“即时回应机制”**。粉丝评论后,作者要在 1 小时内回复,而且回复要带 “延展性”。别只说 “谢谢”,可以接一句 “你说的这种情况,我之前也遇到过,后来发现 XX 做法更有效,你觉得呢?” 这种对话能把单条评论变成持续互动,有个教育号坚持这么做,粉丝评论的平均回复率从 20% 提到 70%,“看一看” 的推荐周期从 3 天延长到 7 天。

还有个冷知识:带话题标签的评论更容易被算法捕捉。比如让粉丝评论时加上 #职场避坑# #育儿经验 #,这些标签能帮算法更精准地给内容分类,推荐给对应兴趣的用户。测试过的号反馈,带标签的评论占比超过 30% 时,“看一看” 的精准度会提升不少。

🚫 警惕 “无效互动” 陷阱 —— 这些操作可能被算法降权

不是所有评论互动都能加分,有些看似热闹的操作,其实是在给 “看一看” 推荐挖坑。这几个雷区一定要避开。

最容易踩的是 **“诱导性刷评”**。比如 “评论‘想要’领资料”“评论区复制这段话抽奖”,这种评论内容高度雷同,一眼就是机器行为。微信在 2023 年就调整过算法,这种互动不仅不算数,还会连累整个账号的推荐权重。有个职场号搞了次 “评论领简历模板”,当天评论涨了 500 条,但接下来半个月 “看一看” 完全没流量。

然后是 **“作者自嗨型互动”**。有些作者喜欢在评论区自己跟自己对话,或者用小号自问自答,假装热闹。算法现在能识别账号的 IP 关联,这种操作很容易被识破。我见过一个情感号,作者用 3 个小号在评论区互相吹捧,结果被限制 “看一看” 推荐权限 3 个月。

还有 **“负面互动失控”**。评论区出现大量争吵、骂战,虽然互动量高,但会拉低内容的 “优质度评分”。算法会认为内容引发了不良社交体验,自然会减少推荐。正确的做法是及时介入引导,比如 “大家的观点都有道理,其实这个问题的核心是 XX”,把讨论拉回理性轨道。有个科技号就因为没及时处理粉丝对某品牌的骂战,原本能进 “看一看” 热榜的文章,硬生生被压了下去。

最后是 **“互动频率异常”**。平时评论数只有几十个,突然某天暴涨到几千,这种数据波动太反常,会触发算法的审核机制。就算是真实互动,比如文章意外火了,也要注意节奏,避免单日评论数超过平时的 5 倍以上。可以分几天引导互动,或者用回复来稀释单日峰值。

🎯 总结:评论区互动是 “看一看” 推荐的 “隐形引擎”

说到底,“看一看” 的核心是 “社交发现”,算法想让用户看到朋友真正关心、愿意讨论的内容。“在看” 更像个快速投票,而评论区的互动才是内容生命力的真实写照 —— 它能证明这篇文章不仅被看到了,还被看懂了、被记住了,甚至引发了社交关系的活跃。

对运营者来说,与其纠结 “在看” 数量,不如把精力放在设计真实的评论互动上。多留钩子、及时回应、筛选优质互动,让评论区变成粉丝的 “交流场” 而不是 “广告栏”。

记住,算法再智能,最终还是在模仿人的判断。一个能让粉丝坐下来好好聊天的内容,永远比那些靠技巧刷出来的数据更有穿透力。“看一看” 的推荐,说到底,推荐的是那些能真正连接人的内容。