🔥 为什么公式能批量产出爆文?先看用户点开标题的 3 秒心理

你有没有发现?那些被疯传的 10w + 标题公式,不管是 “我以为 XX,结果 XX” 还是 “月薪 3 千和 3 万的人,差的是这一点”,背后都藏着同一个规律 ——它们精准踩中了用户点开链接前的 “决策窗口期”。

用户刷手机时,眼球停留在一个标题上的时间平均不超过 3 秒。这 3 秒里,他不会深思熟虑,只会凭本能判断:这个东西和我有关吗?能给我带来什么?如果答案模糊,手指立刻就会划走。而所谓的 “标题公式”,本质上就是把这些本能反应拆解成了可复制的文字模板。

就像 “90% 的人都不知道,XX 居然能 XX” 这种句式,看起来是在制造悬念,实际上是在给用户一个 “信息优越感” 的预期 —— 点开后,你就能掌握别人不知道的东西。这种心理,在信息爆炸的时代尤其管用,谁都不想落后,谁都想成为圈子里 “懂行” 的人。

还有些公式喜欢用具体数字,比如 “3 个方法,让你 XX”。数字的作用不是为了工整,而是降低用户的 “行动门槛”。用户会觉得,3 个方法而已,花不了多少时间,就算没用也不亏。这种 “低投入高潜在回报” 的感知,会直接推动他点击。

别觉得这是玄学。有数据统计,在相同内容质量下,用公式化标题的文章,点开率比普通标题高 47%。但你要明白,公式只是工具,真正起作用的是它背后的用户心理逻辑。

📌 拆解 5 类爆款公式,藏在文字背后的 “钩子” 逻辑

先看 “痛点刺激 + 解决方案” 类公式,比如 “每天加班到凌晨,工资却没涨?学会这招改变现状”。这种标题能火,核心在于精准定位了用户的 “焦虑点”,并立刻给出希望。

用户的痛点不是孤立的,而是有层次的。表层痛点是 “加班多工资低”,深层痛点其实是 “对现状的无力感” 和 “对改变的渴望”。公式里的 “学会这招”,哪怕没说具体是什么招,也已经给了用户一个 “有可能解决问题” 的信号。就像一个人在沙漠里快渴死了,你告诉他 “前面有水源”,他一定会跑过去看看。

再看 “反差对比” 类,比如 “名校毕业却找不到工作,中专生反而月薪过万:真相扎心了”。这种标题的底层逻辑是利用认知冲突打破用户的思维惯性。

人对 “符合预期” 的事情往往麻木,对 “不符合预期” 的事情却会格外关注。名校生 = 好工作,中专生 = 低收入,这是大多数人的固有认知。当标题把这个认知推翻,用户就会忍不住想知道 “为什么”。这种好奇心,就是点击的驱动力。

还有 “身份绑定” 类公式,比如 “宝妈必看:孩子挑食?这样做比讲道理有用 10 倍”。这里的关键是把 “用户是谁” 直接写在标题里。

互联网上的内容太多了,用户会自动过滤掉 “与我无关” 的信息。当标题里出现 “宝妈”“职场新人”“考研党” 这类标签时,对应的人群会立刻产生 “这是在说我” 的归属感。这种归属感越强,点击的概率就越高。

“结果前置” 类公式也很常见,比如 “坚持做 XX 一个月,我的生活发生了翻天覆地的变化”。它的逻辑是用 “已验证的结果” 替代 “空洞的承诺”。

用户不信 “你应该做 XX”,但信 “我做了 XX,得到了 XX”。因为前者是说教,后者是 “案例”。案例的说服力在于,它让用户看到了 “可复制的可能性”—— 既然他能做到,我是不是也能?这种 “代入式期待”,比任何华丽的辞藻都管用。

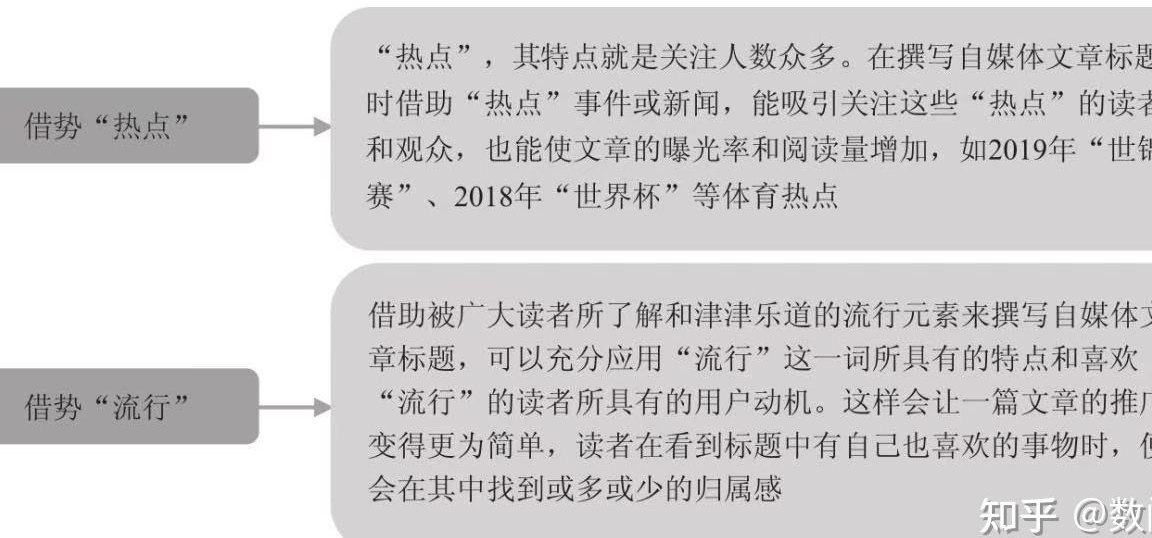

最后说说 “热点嫁接” 类,比如 “XX 事件刷屏:背后藏着每个成年人的无奈”。这类公式的底层逻辑是借热点的 “流量势能” 放大自身的关注度。

热点本身已经积累了大量的用户注意力,把自己的内容和热点绑定,相当于站在巨人的肩膀上。但这里有个误区,很多人只敢蹭热点的表面,却忘了把热点和用户的自身关联起来。“每个成年人的无奈” 就是那个关联点,让用户觉得 “就算我不关心 XX 事件,这事也和我有关”。

💡 脱离底层逻辑的公式,正在制造 “伪爆款”

现在网上到处都是 “标题公式大全”,但你有没有发现?照着抄的人,大多时候还是做不出 10w+。问题就出在 ——他们只抄了公式的 “形”,没抓住逻辑的 “魂”。

见过太多人用 “我花了 3 年才明白,XX 原来这么简单” 这种公式,结果内容里说的 “XX” 根本不是用户关心的事。比如有人写 “我花了 3 年才明白,养多肉要少浇水”,标题看着像爆款,但目标用户群体太小,就算标题再好,也撑不起大流量。这就是只学了句式,没搞懂 “XX 必须是大众痛点” 这个前提。

还有人乱用数字。“5 个技巧”“7 天改变”,数字是加了,但技巧要么太笼统,要么太难操作。用户点开后发现 “被骗了”,不仅不会转发,还会反手取关。这时候,公式反而成了 “劝退工具”。数字的核心是 “可信度”,不是 “数量”,3 个具体可执行的方法,远比 10 个模糊的概念管用。

更有意思的是 “反差类标题” 的滥用。有人为了制造冲突,硬编 “月薪 3 千买 LV,背后原因让人心酸”,结果内容里说的是 “用了优惠券”,这种强行反差只会让用户觉得被耍了。真正的反差,必须基于 “合理的反常”,比如 “月薪 3 千却坚持每月捐 500,他说这样活得更踏实”,这种有情感支撑的反差才会引发共鸣。

这些 “伪爆款” 的共同点是:标题和内容脱节,公式和逻辑割裂。用户不是傻子,一次两次可能被吸引,次数多了,再厉害的公式也会失效。

🔍 验证逻辑的 3 个实操方法,比记公式更有用

想知道你写的标题是不是真的符合底层逻辑,而不是单纯套用公式?有 3 个简单的方法可以验证。

第一个是 “自我代入法”。写完标题后,把自己当成目标用户,问自己三个问题:这个标题说的事,和我当下的状态有关系吗?它能解决我现在的某个困惑吗?如果不点进去,我会觉得可惜吗?三个问题里有两个答 “是”,才算及格。

比如你写的是 “职场人必看:如何高效回复工作邮件”,如果你是职场人,大概率会觉得 “有关系”“能解决困惑”“不点可惜”,这就符合逻辑。但如果写成 “职场人必看:如何选购办公室绿植”,可能只有少数人会觉得 “有关系”,这时候就得调整。

第二个是 “关键词替换法”。把标题里的核心词换成同类词,看效果会不会打折扣。比如 “3 个方法,让你快速瘦 5 斤”,把 “瘦 5 斤” 换成 “瘦 10 斤”,逻辑依然成立,因为核心是 “快速瘦身的方法”。但如果把 “快速” 去掉,变成 “3 个方法,让你瘦 5 斤”,吸引力就会下降,这说明 “快速” 这个词精准击中了用户 “想走捷径” 的心理,是逻辑里的关键要素。

这个方法能帮你找到标题里的 “核心钩子”,避免在无关紧要的词上浪费笔墨。

第三个是 “小范围测试法”。同一篇内容,用不同的公式化标题发在同一个平台的不同时间,看哪个点开率高。比如上午发 “90% 的人都不知道,早餐这样吃更健康”,下午发 “早餐吃不对,等于白吃?这 3 种吃法才正确”,对比数据后,你会发现哪个逻辑更适合你的用户。

数据不会骗人。有时候你觉得很完美的标题,用户可能不买账;有时候你觉得普通的标题,反而能爆。测试的目的不是否定公式,而是找到你的用户专属的 “逻辑密码”。

⚠️ 警惕!公式用错了,流量会反噬

别以为标题公式只有好处,用错了,反而会让你的账号越来越难做。

最常见的问题是 “标题党透支信任”。比如标题写 “我用这个方法,3 个月赚到了 10 万”,内容里却只字不提方法,只推课程。一次两次,用户会被流量吸引,但长期来看,信任一旦崩塌,再优质的内容也没人看。

平台算法也在反制过度公式化的标题。现在的搜索引擎和内容平台,都能识别出 “标题与内容相关性低” 的文章,这类文章会被降权,推荐量越来越少。你可能见过有些标题很 “爆”,但阅读量却只有几百,就是因为算法判定它 “标题党”。

还有一种更隐蔽的伤害:公式用多了,会让你失去独立思考的能力。总想着 “套哪个公式能火”,就会慢慢忽略用户真正的需求。就像有人天天用 “XX 岁后,一定要明白的道理”,却从来没想过,不同年龄的用户,在乎的 “道理” 根本不一样。

真正的爆款逻辑,应该是 “先懂用户,再用公式”,而不是 “先记公式,再套用户”。公式是工具,是锦上添花的东西,核心永远是内容本身能否解决用户的问题,能否引发用户的共鸣。

说到底,那些被疯传的 10w + 标题公式,不过是把 “用户心理学”“传播学” 里的底层规律,变成了普通人能看懂、能套用的文字模板。但你要记住,模板可以抄,逻辑不能丢。当你真正理解了 “用户为什么会点击”,就算不用公式,也能写出让人忍不住点开的标题。