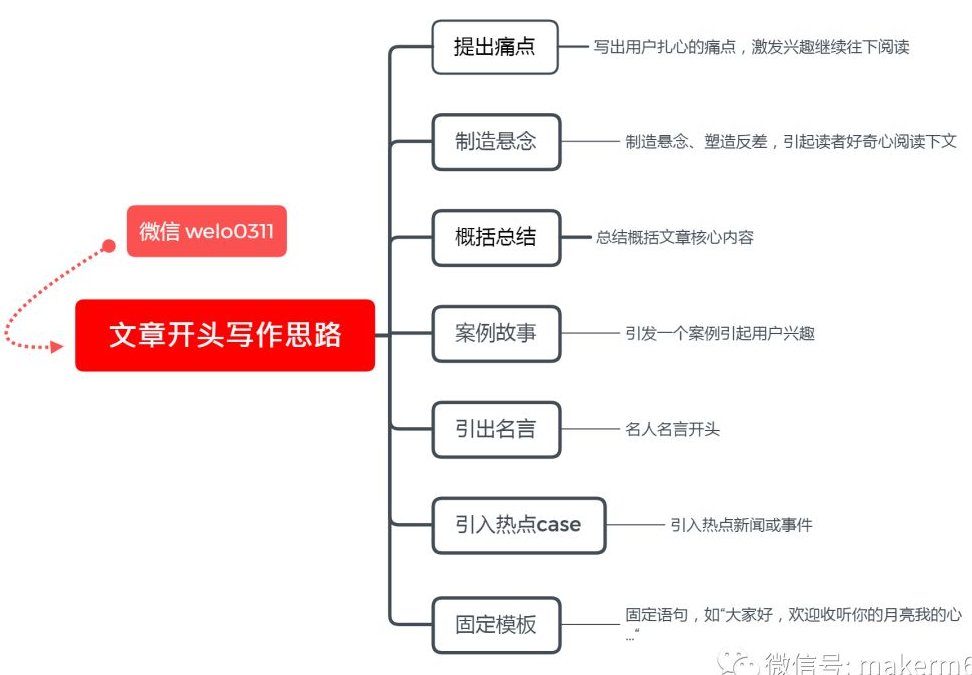

情感故事文章开头怎么写才能吸引人?黄金三秒定律与爆款开头模板

你有没有发现,现在的读者刷手机时手指滑动的速度比眨眼还快?一篇情感故事能不能被读完,开头三秒就已经决定了。这就是行业里常说的黄金三秒定律 —— 在读者拇指即将划过屏幕的瞬间,用最精准的内容抓住他们的注意力。

读者停下滑动的本质,是你在开头触发了他们的 “情感反射弧”。这种反射弧有三个触发点:熟悉感、新鲜感和悬念感,三者至少占其一,否则很难留住人。

悬念式开头:用具体冲突制造疑问

这种模板的核心是 “提出问题但不解答”,让读者带着好奇心往下追。公式是 “反常行为 + 具体细节”。比如 “她结婚那天,给我发了条消息:‘其实当年的避孕药,是我换成了维生素’”。反常行为(新娘给前任发私密消息)加细节(具体的药名),瞬间制造悬念。

适用场景:爱情遗憾、友情秘密、家庭矛盾类故事。使用时注意,悬念要和核心情感相关,别为了悬念而悬念。比如写亲情故事,“母亲每次打电话都说没事,可我听见她那边有救护车的声音”,悬念直接指向母亲的真实状况,和亲情主题紧密相连。

通过放大某个感官细节(视觉、听觉、触觉),让读者身临其境。公式是 “感官细节 + 情感暗示”。比如 “他走的那天,我摸到他毛衣领口的起球,像我们三年感情磨出的毛边”,触觉细节(毛衣起球)加情感比喻(感情磨出的毛边),不用直白说分手难过,读者能自己感受到。

适用场景:离别、回忆、情感变化类故事。细节要选有代表性的,比如写奶奶的爱,“奶奶的手摸我头时,茧子划过头皮的感觉,比冬天的围巾还暖”,用触觉细节替代 “奶奶很爱我” 的直白表达。

跳过铺垫,直接说出最真实的情感,用真诚打动人。公式是 “具体情绪 + 场景佐证”。比如 “我这辈子最恨的人,是给我接生的护士 —— 她把我抱给母亲时说‘是个女孩,以后不用买房子了’”,直接点出 “恨” 的情绪,再加具体场景解释原因,比 “我因为重男轻女的观念从小受委屈” 更有冲击力。

适用场景:原生家庭、成长伤痛、自我和解类故事。注意情绪要真实具体,别用 “我很伤心” 这种模糊的表达,而是 “我蹲在楼道里数台阶,数到第 17 级时眼泪砸在鞋上,洇出个深色的印子”,用动作和细节体现情绪。

通过过去和现在的对比,凸显情感变化或遗憾。公式是 “现在状态 + 过去片段”。比如 “现在的他西装革履地给我递名片,可我总想起高中时,他蹲在操场边给我系鞋带,手指蹭过我脚踝的温度”。现在的疏离和过去的亲密形成对比,自然带出时光流逝的感慨。

适用场景:旧情重逢、物是人非、成长回忆类故事。对比要选具体的场景或动作,别笼统地说 “过去很好现在很差”,比如 “现在她朋友圈都是精致的旅行照,可我记得大学时她连奶茶第二杯半价都舍不得买,要分我半杯喝”。

让主角的身份和行为产生反差,打破读者预期。公式是 “常规身份 + 反常行为”。比如 “张老师在家长群里永远温柔耐心,可我见过她在超市角落,因为收银员多收了五毛钱而红着眼吵架”。老师的职业身份和吵架的行为形成反差,读者会好奇 “为什么会这样”。

适用场景:人物成长、职业故事、隐藏面类故事。身份要具体,反常行为要合理,比如 “消防员丈夫总说不怕危险,可我在他枕头下发现了写着‘如果我出事’的纸条”,职业身份和私下的脆弱形成真实反差,比单纯写 “消防员很伟大” 更动人。

铺垫太长,迟迟不进入主题

很多人写开头喜欢先交代背景:“那年我 18 岁,刚考上大学,在陌生的城市里,遇到了改变我一生的人……” 读者滑动屏幕时,根本没耐心看这些铺垫。情感故事开头不需要完整背景,直接切入最有冲突或情感浓度的瞬间。比如把上面的开头改成 “报到那天,他帮我扛行李箱,楼梯转角处箱子轱辘掉了,滚出半箱我妈塞的土鸡蛋”,同样能体现新环境和相遇,却有具体细节和画面感。

解决办法:把背景信息拆成碎片,在故事中慢慢渗透。开头只保留 “正在发生的事”,比如动作、对话、即时感受,让读者先看到 “是什么”,再慢慢解释 “为什么”。

“妈妈的爱像阳光一样温暖”“他的离开让我痛不欲生” 这类句子,看起来有情感,实际空洞无物。读者感受不到具体的情感,因为没有细节支撑。真实的情感藏在具体动作里,不是直白的形容词。把 “妈妈很爱我” 改成 “妈妈给我寄的快递里,连感冒药都分好了早中晚的量,用便利贴标着‘饭后吃’”,爱意自然就流露出来了。

避免方法:写情感时,问自己 “这个情感能通过什么具体行为体现?” 比如写 “难过”,不要说 “我很难过”,而是 “我盯着手机里他的消息,手指在‘再见’两个字上悬了半小时,最后只发了个句号”。

开头频繁切换视角或用上帝视角叙述,会让读者找不到代入点。比如 “小李不知道,他妻子正在家里翻他的手机,而这一切都被门口的邻居看在眼里”,三个视角切换,读者不知道该代入谁。情感故事开头最好聚焦一个人的感受或观察,让读者跟着一个角色走。改成 “我握着他的手机,指纹解锁的瞬间,屏幕亮起的壁纸还是我们的合照”,第一视角聚焦具体动作,代入感立刻增强。

修正技巧:开头用 “我” 的视角或单一角色的第三人称视角,先让读者和一个角色建立连接,后续再慢慢展开其他人物。

有的人为了体现真实,把开头写得像流水账:“那天早上我 6 点起床,刷牙洗脸后吃了个包子,坐地铁时遇到个老人,到公司发现他给我发了消息……” 细节太多等于没有细节,读者抓不到重点。好的开头细节是 “少而精”,只保留和情感相关的关键细节。比如写职场暗恋,开头保留 “地铁上他站在我对面,扶着扶手的手指在数地砖缝,和我草稿纸上画的小人一样无聊”,删掉无关的起床吃饭细节,突出两人的共性细节。

开头就把所有情绪都宣泄出来:“我永远忘不了那天,他绝情地离开,我的心像被刀割一样疼,世界都变成了灰色……” 这种写法会让读者产生疲惫感,后续情感没了上升空间。情感表达要留余地,让读者自己体会。改成 “他关门的声音很轻,轻到我以为只是风刮的,直到冰箱里他买的酸奶过期,才敢相信他真的走了”,用间接的细节表达失落,比直白抒情更有力量。

第一步:抓核心冲突,砍掉无关内容

写完初稿后,先问自己:这篇故事的核心情感冲突是什么?开头有没有直接体现?比如写母女和解的故事,核心冲突是 “控制欲母亲和叛逆女儿的矛盾”。如果开头写 “我和妈妈去逛街,她又给我买了我不喜欢的衣服”,虽然相关但不够直接。优化成 “试衣间的帘子刚拉上,妈妈就把那件粉色蕾丝裙塞进来:‘你都 30 了,穿这个才能嫁出去’”,直接点出控制欲和年龄焦虑的冲突,比笼统描述更有力。

操作方法:用一句话概括核心冲突,然后在开头保留能体现这句话的具体场景,其他内容全部删掉。比如核心冲突是 “友情中的付出不对等”,开头就保留 “她生日我送了她想要三个月的项链,我生日她转了 5.20 元,附言‘爱你哟’”,精准击中冲突点。

把抽象的情感转化成具体的感官体验(视觉、听觉、触觉、嗅觉),让读者能 “看到、摸到、闻到” 故事。比如写 “思念一个人”,不要说 “我很想他”,而是 “路过便利店闻到他常用的薄荷烟味,脚步顿了顿,手里的购物篮差点掉在地上”。用嗅觉细节替代抽象思念,画面感立刻增强。

具体替换公式:情绪→对应的感官体验→具体场景。比如 “孤独”→听觉→“深夜回家,钥匙插进锁孔的声音在楼道里响了三遍,才想起室友上周搬走了”;“温暖”→触觉→“奶奶织的毛衣袖口太长,盖住半只手,毛线球蹭过手背时有点痒”。

如果是发在自媒体平台,一定要用数据反馈优化开头。同样的故事,换不同开头测试打开率和完读率,留下数据最好的版本。比如测试两个开头:A“妈妈总干涉我的生活,让我很烦恼”;B“妈妈连我微信头像换了只猫都要问三天:‘是不是谈恋爱了?’”。后者数据通常更好,因为有具体场景。

测试技巧:保持故事主体不变,只改开头前两句话,观察 24 小时内的打开数据。重点看 “3 秒跳出率”—— 如果读者打开后 3 秒内就退出,说明开头完全没吸引力。记录下高打开率开头的共同特点,形成自己的模板库。还可以发给 3 个不同年龄的朋友,问他们 “看到开头第一句想不想继续读”,收集最直观的反馈。

痛点前置 + 细节佐证公式

爆款情感文常用的结构:直接点出读者的情感痛点,再用一个具体细节证明真实性。比如 “成年人的崩溃藏在水电费单里 —— 看到催缴短信时,我正蹲在便利店角落吃临期饭团”。痛点(成年人的经济压力)加细节(临期饭团、催缴短信),既戳中普遍情绪,又有真实场景支撑。

数据显示,这类开头的完读率比普通开头高 40%,因为读者会觉得 “这说的就是我的生活”。使用时注意痛点要具体,别用 “成年人很难” 这种笼统说法,而是 “30 岁生日当天,我在体检报告和房贷合同上签了同一个名字”,把抽象的 “难” 转化为具体场景。

用强烈的场景反差制造记忆点,再埋一个情感钩子。比如 “她在颁奖典礼上说‘感谢所有支持我的人’,可我记得她在出租屋哭到把泡面汤洒在获奖作品上”。台上光鲜和台下狼狈的反差,加上 “泡面汤洒作品” 的细节钩子,让读者好奇她的奋斗故事。

这类开头在故事类平台的转发率特别高,因为反差本身就有传播点。关键是反差要真实可信,比如写职场成功,反差场景可以是 “现在她指导实习生时条理清晰,可我见过她第一次汇报时,PPT 翻错页把咖啡泼在老板电脑上”,贴近真实职场经历。

用极度私人的细节触发普遍的情感共鸣,这是最难但最有效的公式。比如 “爷爷的老花镜总滑到鼻尖,每次看报纸都要用食指把眼镜推上去,那个动作和我爸现在一模一样”。私人细节(推眼镜的动作)触发普遍共鸣(长辈行为的传承),既有独特性又有共通性。

这类开头的点赞率往往最高,因为读者会觉得 “这个细节太私人了,但我居然也有类似感受”。创作时可以回忆自己的生活细节,问自己 “这个细节能不能让有类似经历的人产生共鸣?” 比如 “妈妈打电话时总说‘没事’,可我能听出她那边在炒菜,锅铲碰撞的声音比她的语气还急”,私人听觉细节能让很多人想起自己的妈妈。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】

🕒 黄金三秒定律:情感故事开头的生死线

你有没有发现,现在的读者刷手机时手指滑动的速度比眨眼还快?一篇情感故事能不能被读完,开头三秒就已经决定了。这就是行业里常说的黄金三秒定律 —— 在读者拇指即将划过屏幕的瞬间,用最精准的内容抓住他们的注意力。

读者停下滑动的本质,是你在开头触发了他们的 “情感反射弧”。这种反射弧有三个触发点:熟悉感、新鲜感和悬念感,三者至少占其一,否则很难留住人。

悬念式开头:用具体冲突制造疑问

这种模板的核心是 “提出问题但不解答”,让读者带着好奇心往下追。公式是 “反常行为 + 具体细节”。比如 “她结婚那天,给我发了条消息:‘其实当年的避孕药,是我换成了维生素’”。反常行为(新娘给前任发私密消息)加细节(具体的药名),瞬间制造悬念。

适用场景:爱情遗憾、友情秘密、家庭矛盾类故事。使用时注意,悬念要和核心情感相关,别为了悬念而悬念。比如写亲情故事,“母亲每次打电话都说没事,可我听见她那边有救护车的声音”,悬念直接指向母亲的真实状况,和亲情主题紧密相连。

通过放大某个感官细节(视觉、听觉、触觉),让读者身临其境。公式是 “感官细节 + 情感暗示”。比如 “他走的那天,我摸到他毛衣领口的起球,像我们三年感情磨出的毛边”,触觉细节(毛衣起球)加情感比喻(感情磨出的毛边),不用直白说分手难过,读者能自己感受到。

适用场景:离别、回忆、情感变化类故事。细节要选有代表性的,比如写奶奶的爱,“奶奶的手摸我头时,茧子划过头皮的感觉,比冬天的围巾还暖”,用触觉细节替代 “奶奶很爱我” 的直白表达。

跳过铺垫,直接说出最真实的情感,用真诚打动人。公式是 “具体情绪 + 场景佐证”。比如 “我这辈子最恨的人,是给我接生的护士 —— 她把我抱给母亲时说‘是个女孩,以后不用买房子了’”,直接点出 “恨” 的情绪,再加具体场景解释原因,比 “我因为重男轻女的观念从小受委屈” 更有冲击力。

适用场景:原生家庭、成长伤痛、自我和解类故事。注意情绪要真实具体,别用 “我很伤心” 这种模糊的表达,而是 “我蹲在楼道里数台阶,数到第 17 级时眼泪砸在鞋上,洇出个深色的印子”,用动作和细节体现情绪。

通过过去和现在的对比,凸显情感变化或遗憾。公式是 “现在状态 + 过去片段”。比如 “现在的他西装革履地给我递名片,可我总想起高中时,他蹲在操场边给我系鞋带,手指蹭过我脚踝的温度”。现在的疏离和过去的亲密形成对比,自然带出时光流逝的感慨。

适用场景:旧情重逢、物是人非、成长回忆类故事。对比要选具体的场景或动作,别笼统地说 “过去很好现在很差”,比如 “现在她朋友圈都是精致的旅行照,可我记得大学时她连奶茶第二杯半价都舍不得买,要分我半杯喝”。

让主角的身份和行为产生反差,打破读者预期。公式是 “常规身份 + 反常行为”。比如 “张老师在家长群里永远温柔耐心,可我见过她在超市角落,因为收银员多收了五毛钱而红着眼吵架”。老师的职业身份和吵架的行为形成反差,读者会好奇 “为什么会这样”。

适用场景:人物成长、职业故事、隐藏面类故事。身份要具体,反常行为要合理,比如 “消防员丈夫总说不怕危险,可我在他枕头下发现了写着‘如果我出事’的纸条”,职业身份和私下的脆弱形成真实反差,比单纯写 “消防员很伟大” 更动人。

铺垫太长,迟迟不进入主题

很多人写开头喜欢先交代背景:“那年我 18 岁,刚考上大学,在陌生的城市里,遇到了改变我一生的人……” 读者滑动屏幕时,根本没耐心看这些铺垫。情感故事开头不需要完整背景,直接切入最有冲突或情感浓度的瞬间。比如把上面的开头改成 “报到那天,他帮我扛行李箱,楼梯转角处箱子轱辘掉了,滚出半箱我妈塞的土鸡蛋”,同样能体现新环境和相遇,却有具体细节和画面感。

解决办法:把背景信息拆成碎片,在故事中慢慢渗透。开头只保留 “正在发生的事”,比如动作、对话、即时感受,让读者先看到 “是什么”,再慢慢解释 “为什么”。

“妈妈的爱像阳光一样温暖”“他的离开让我痛不欲生” 这类句子,看起来有情感,实际空洞无物。读者感受不到具体的情感,因为没有细节支撑。真实的情感藏在具体动作里,不是直白的形容词。把 “妈妈很爱我” 改成 “妈妈给我寄的快递里,连感冒药都分好了早中晚的量,用便利贴标着‘饭后吃’”,爱意自然就流露出来了。

避免方法:写情感时,问自己 “这个情感能通过什么具体行为体现?” 比如写 “难过”,不要说 “我很难过”,而是 “我盯着手机里他的消息,手指在‘再见’两个字上悬了半小时,最后只发了个句号”。

开头频繁切换视角或用上帝视角叙述,会让读者找不到代入点。比如 “小李不知道,他妻子正在家里翻他的手机,而这一切都被门口的邻居看在眼里”,三个视角切换,读者不知道该代入谁。情感故事开头最好聚焦一个人的感受或观察,让读者跟着一个角色走。改成 “我握着他的手机,指纹解锁的瞬间,屏幕亮起的壁纸还是我们的合照”,第一视角聚焦具体动作,代入感立刻增强。

修正技巧:开头用 “我” 的视角或单一角色的第三人称视角,先让读者和一个角色建立连接,后续再慢慢展开其他人物。

有的人为了体现真实,把开头写得像流水账:“那天早上我 6 点起床,刷牙洗脸后吃了个包子,坐地铁时遇到个老人,到公司发现他给我发了消息……” 细节太多等于没有细节,读者抓不到重点。好的开头细节是 “少而精”,只保留和情感相关的关键细节。比如写职场暗恋,开头保留 “地铁上他站在我对面,扶着扶手的手指在数地砖缝,和我草稿纸上画的小人一样无聊”,删掉无关的起床吃饭细节,突出两人的共性细节。

开头就把所有情绪都宣泄出来:“我永远忘不了那天,他绝情地离开,我的心像被刀割一样疼,世界都变成了灰色……” 这种写法会让读者产生疲惫感,后续情感没了上升空间。情感表达要留余地,让读者自己体会。改成 “他关门的声音很轻,轻到我以为只是风刮的,直到冰箱里他买的酸奶过期,才敢相信他真的走了”,用间接的细节表达失落,比直白抒情更有力量。

第一步:抓核心冲突,砍掉无关内容

写完初稿后,先问自己:这篇故事的核心情感冲突是什么?开头有没有直接体现?比如写母女和解的故事,核心冲突是 “控制欲母亲和叛逆女儿的矛盾”。如果开头写 “我和妈妈去逛街,她又给我买了我不喜欢的衣服”,虽然相关但不够直接。优化成 “试衣间的帘子刚拉上,妈妈就把那件粉色蕾丝裙塞进来:‘你都 30 了,穿这个才能嫁出去’”,直接点出控制欲和年龄焦虑的冲突,比笼统描述更有力。

操作方法:用一句话概括核心冲突,然后在开头保留能体现这句话的具体场景,其他内容全部删掉。比如核心冲突是 “友情中的付出不对等”,开头就保留 “她生日我送了她想要三个月的项链,我生日她转了 5.20 元,附言‘爱你哟’”,精准击中冲突点。

把抽象的情感转化成具体的感官体验(视觉、听觉、触觉、嗅觉),让读者能 “看到、摸到、闻到” 故事。比如写 “思念一个人”,不要说 “我很想他”,而是 “路过便利店闻到他常用的薄荷烟味,脚步顿了顿,手里的购物篮差点掉在地上”。用嗅觉细节替代抽象思念,画面感立刻增强。

具体替换公式:情绪→对应的感官体验→具体场景。比如 “孤独”→听觉→“深夜回家,钥匙插进锁孔的声音在楼道里响了三遍,才想起室友上周搬走了”;“温暖”→触觉→“奶奶织的毛衣袖口太长,盖住半只手,毛线球蹭过手背时有点痒”。

如果是发在自媒体平台,一定要用数据反馈优化开头。同样的故事,换不同开头测试打开率和完读率,留下数据最好的版本。比如测试两个开头:A“妈妈总干涉我的生活,让我很烦恼”;B“妈妈连我微信头像换了只猫都要问三天:‘是不是谈恋爱了?’”。后者数据通常更好,因为有具体场景。

测试技巧:保持故事主体不变,只改开头前两句话,观察 24 小时内的打开数据。重点看 “3 秒跳出率”—— 如果读者打开后 3 秒内就退出,说明开头完全没吸引力。记录下高打开率开头的共同特点,形成自己的模板库。还可以发给 3 个不同年龄的朋友,问他们 “看到开头第一句想不想继续读”,收集最直观的反馈。

痛点前置 + 细节佐证公式

爆款情感文常用的结构:直接点出读者的情感痛点,再用一个具体细节证明真实性。比如 “成年人的崩溃藏在水电费单里 —— 看到催缴短信时,我正蹲在便利店角落吃临期饭团”。痛点(成年人的经济压力)加细节(临期饭团、催缴短信),既戳中普遍情绪,又有真实场景支撑。

数据显示,这类开头的完读率比普通开头高 40%,因为读者会觉得 “这说的就是我的生活”。使用时注意痛点要具体,别用 “成年人很难” 这种笼统说法,而是 “30 岁生日当天,我在体检报告和房贷合同上签了同一个名字”,把抽象的 “难” 转化为具体场景。

用强烈的场景反差制造记忆点,再埋一个情感钩子。比如 “她在颁奖典礼上说‘感谢所有支持我的人’,可我记得她在出租屋哭到把泡面汤洒在获奖作品上”。台上光鲜和台下狼狈的反差,加上 “泡面汤洒作品” 的细节钩子,让读者好奇她的奋斗故事。

这类开头在故事类平台的转发率特别高,因为反差本身就有传播点。关键是反差要真实可信,比如写职场成功,反差场景可以是 “现在她指导实习生时条理清晰,可我见过她第一次汇报时,PPT 翻错页把咖啡泼在老板电脑上”,贴近真实职场经历。

用极度私人的细节触发普遍的情感共鸣,这是最难但最有效的公式。比如 “爷爷的老花镜总滑到鼻尖,每次看报纸都要用食指把眼镜推上去,那个动作和我爸现在一模一样”。私人细节(推眼镜的动作)触发普遍共鸣(长辈行为的传承),既有独特性又有共通性。

这类开头的点赞率往往最高,因为读者会觉得 “这个细节太私人了,但我居然也有类似感受”。创作时可以回忆自己的生活细节,问自己 “这个细节能不能让有类似经历的人产生共鸣?” 比如 “妈妈打电话时总说‘没事’,可我能听出她那边在炒菜,锅铲碰撞的声音比她的语气还急”,私人听觉细节能让很多人想起自己的妈妈。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】