📌 2025 年,做公众号热门赛道,IP 化是唯一的出路吗?

🔍 赛道趋势:IP 化的「显性价值」与「隐性风险」

IP 化在 2025 年的公众号运营中,确实展现出不可忽视的优势。像 “灵魂有香气的女子” 这类账号,通过塑造清晰的女性成长 IP 形象,不仅积累了 140 万粉丝,还延伸出书籍、网络剧等多元变现路径。这种模式的核心在于价值观共鸣—— 用户关注的不再是单纯的内容,而是一个能代表自身身份认同的符号。

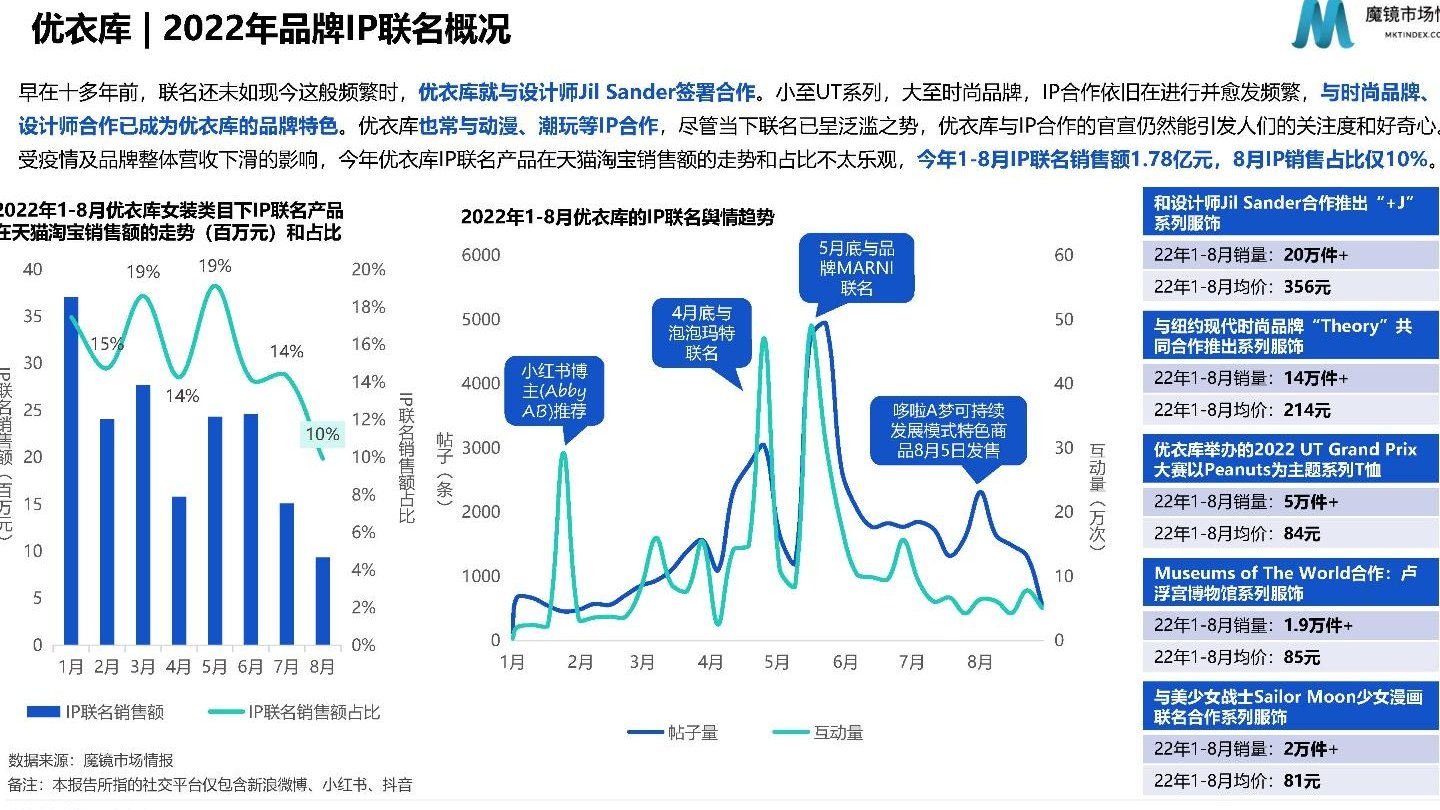

但 IP 化并非百试百灵。2025 年全球品牌授权市场报告显示,公司品牌类 IP 销售额下降 1.5%,反映出用户对传统 IP 模式的审美疲劳。过度依赖个人 IP 还可能陷入人设崩塌风险,例如某财经类公众号因创始人言论争议导致粉丝流失 30%。更关键的是,IP 化需要持续的内容创新和人设维护,这对中小创作者来说成本极高。

🚀 破局路径:非 IP 化的「专业深耕」与「场景渗透」

在 IP 化浪潮中,垂直领域的专业内容正在开辟新战场。金融类公众号 “13 个精算师” 通过数据驱动的行业分析,连续五期稳居金融自媒体榜榜首,其爆款文章《74 家寿险公司个代渠道保费排名榜》以详实数据和专业洞察,突破了金融领域十万阅读量的天花板。这类账号的成功证明,在细分领域建立专业壁垒,同样能赢得稳定受众。

另一个方向是场景化内容运营。湖北区县公众号 “雄风当阳” 聚焦本地资讯,通过发布气象预警、政策解读等实用内容,平均阅读量高达 10385,用户认可度远超泛娱乐账号。这种模式的核心在于解决用户实际需求,而非塑造虚拟人设。例如,某母婴类公众号通过整合育儿知识、线下活动、电商导购等场景,实现了用户从内容消费到交易转化的闭环。

⚖️ 策略选择:IP 化与非 IP 化的「平衡术」

对于大多数创作者而言,混合模式或许是更优解。以 “我要 WhatYouNeed” 为例,这个从校园自媒体转型的平台,既保留了创始人陈裕明的个人 IP 形象,又通过 “备胎音乐会”“人生告别会” 等线下活动强化用户连接,同时开发短视频和小程序拓展内容场景。这种模式的关键在于:

- 人格化标签:用 “毒 Sir”“蛙哥” 等标志性符号降低用户认知成本;

- 专业内容沉淀:建立行业知识库,如 “城商行研究” 聚焦金融机构高管变动,成为从业者的必看资料;

- 多形态分发:将深度文章转化为短视频、音频等形式,适配不同平台算法。

📊 数据验证:IP 化与非 IP 化的「ROI 对比」

从成本收益角度看,IP 化初期需要投入大量资源打造人设和内容矩阵,适合有资本支持的团队。例如,吴晓波频道通过 “吴酒” 等电商产品实现高溢价,但前期需承担内容创作、活动策划等综合成本。非 IP 化则更注重长尾效应,某科技类公众号通过持续输出技术解析文章,虽然单篇阅读量仅 5000+,但凭借精准的行业广告投放,年收益稳定在百万级别。

🚦 风险规避:内容创作的「生存法则」

无论选择哪种模式,2025 年的公众号运营都需遵循以下原则:

- 算法适配:微信推荐机制改革后,标题党、同质化内容会被限流,需采用 “问题 - 证据 - 结论” 三段式结构,提升内容被 AI 引用的概率;

- 用户分层:通过社群、问卷等工具细分用户需求,如 “中国光谷” 通过 “蒜鸟” 文创 IP 吸引年轻群体,同时发布政策解读触达专业受众;

- 合规红线:避免涉及敏感话题,如某教育类公众号因违规导流被封禁,损失超 50 万粉丝。

🌟 未来展望:从「内容消费」到「价值共生」

随着 AI 技术渗透,公众号的竞争将从流量争夺转向用户心智占领。IP 化的本质是建立情感连接,而非制造虚拟偶像;非 IP 化的核心是提供实用价值,而非堆砌信息。对于创作者来说,2025 年的关键词不是 “IP 化” 或 “非 IP 化”,而是 **「用户需要什么,我能提供什么」**。

无论是通过人格化标签引发共鸣,还是凭借专业内容解决痛点,最终都要回归到为用户创造独特价值。正如 “13 个精算师” 用数据揭示行业真相,“雄风当阳” 用本地化内容守护民生,真正的成功不在于形式,而在于能否在信息过载的时代,成为用户不可或缺的 “知识伙伴”。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味